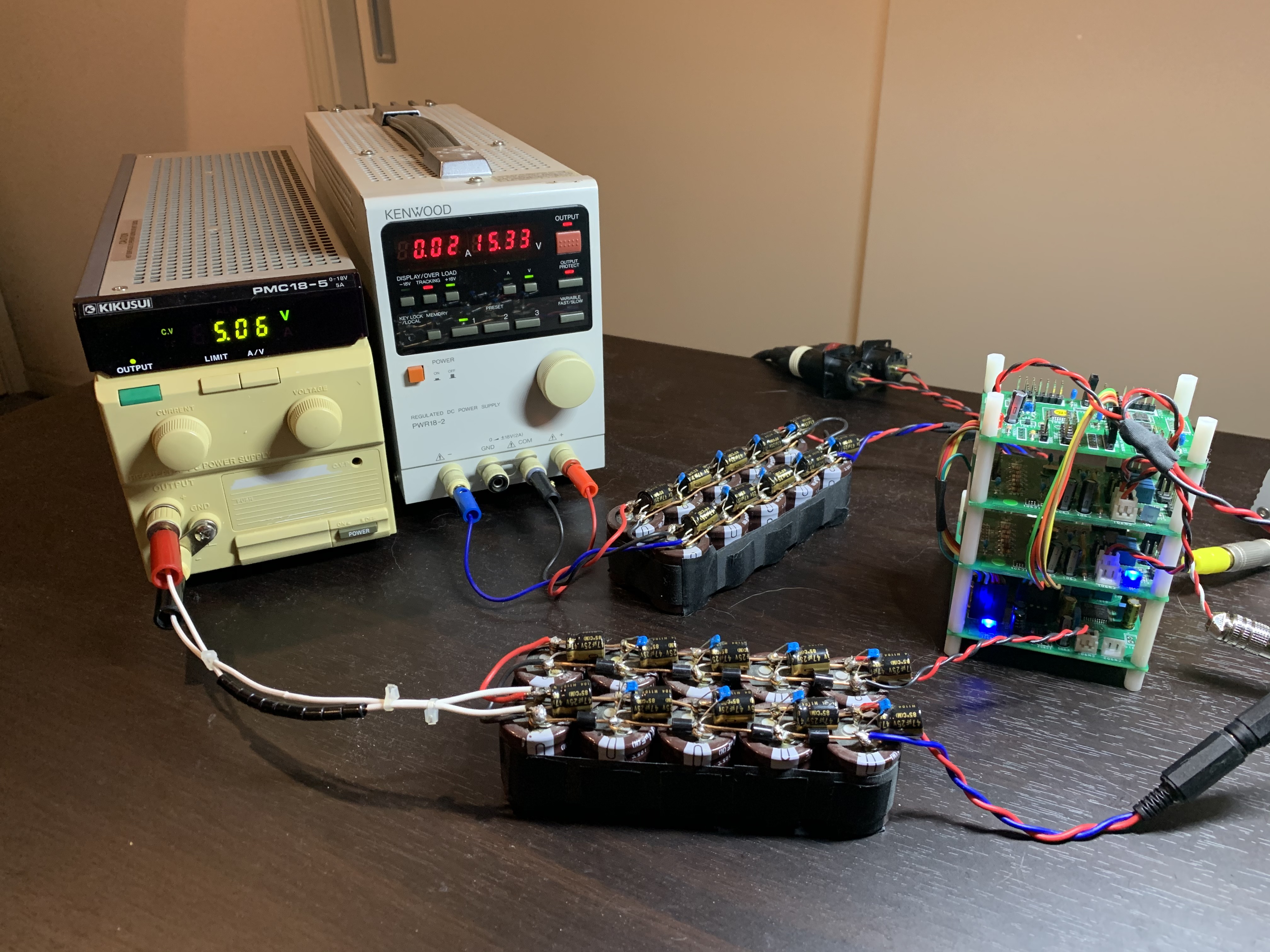

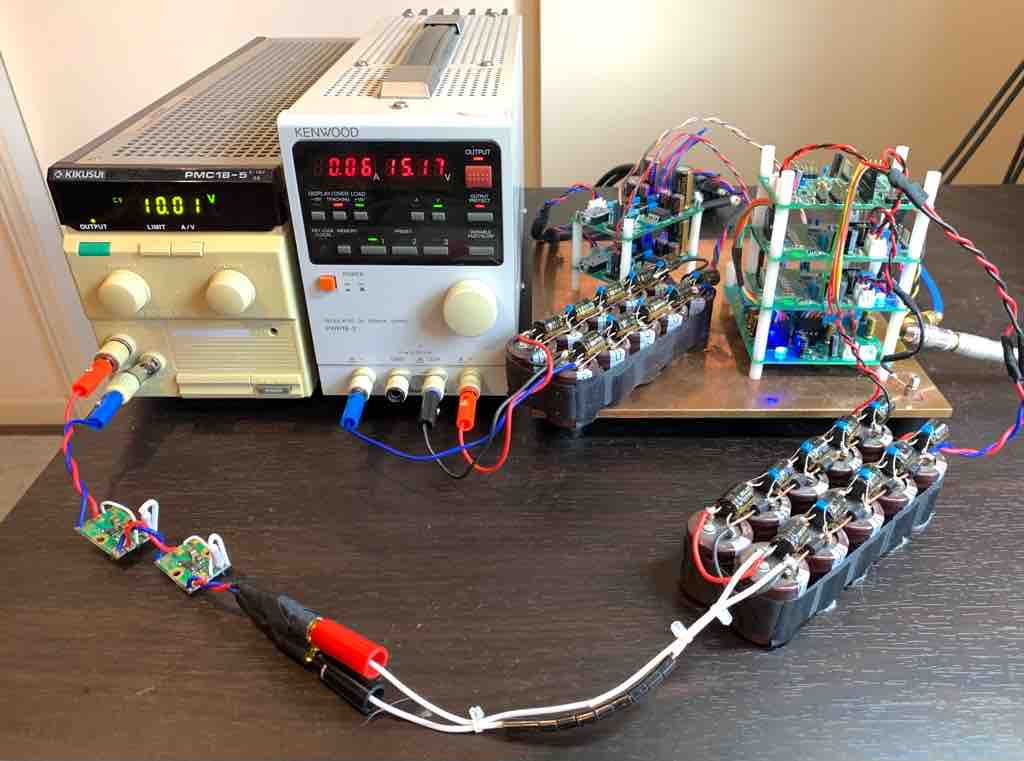

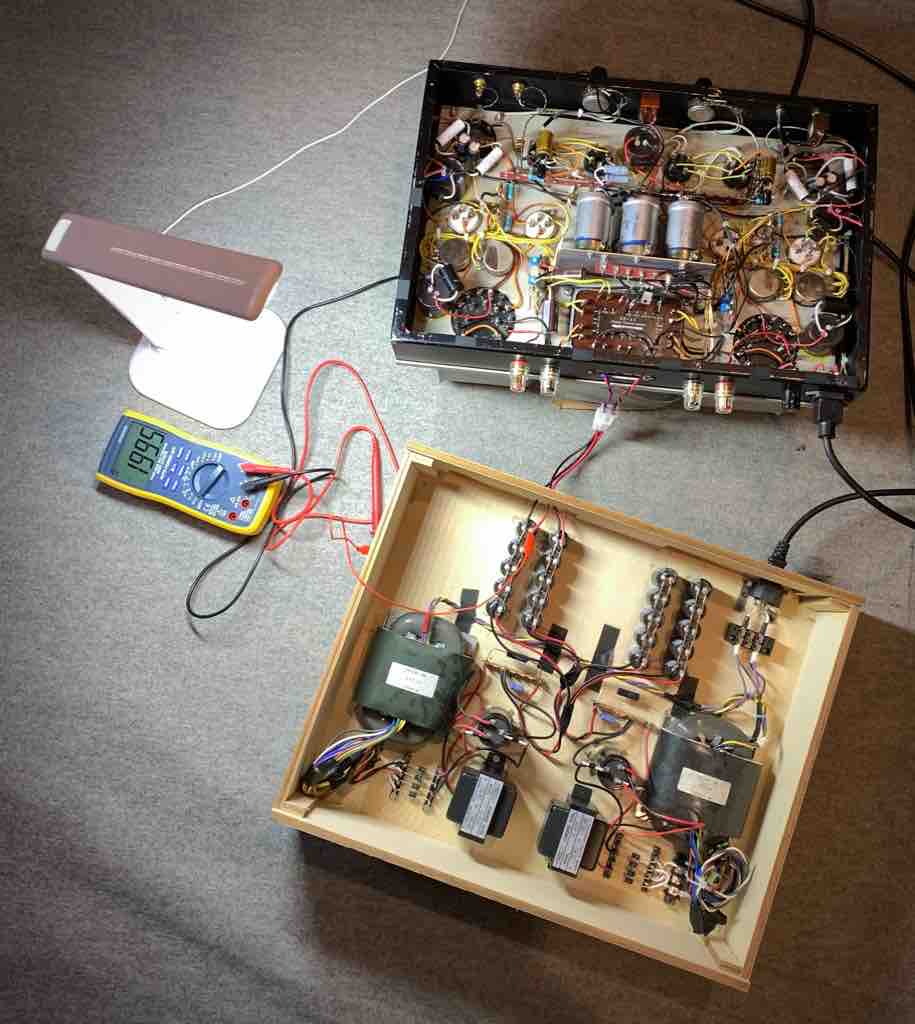

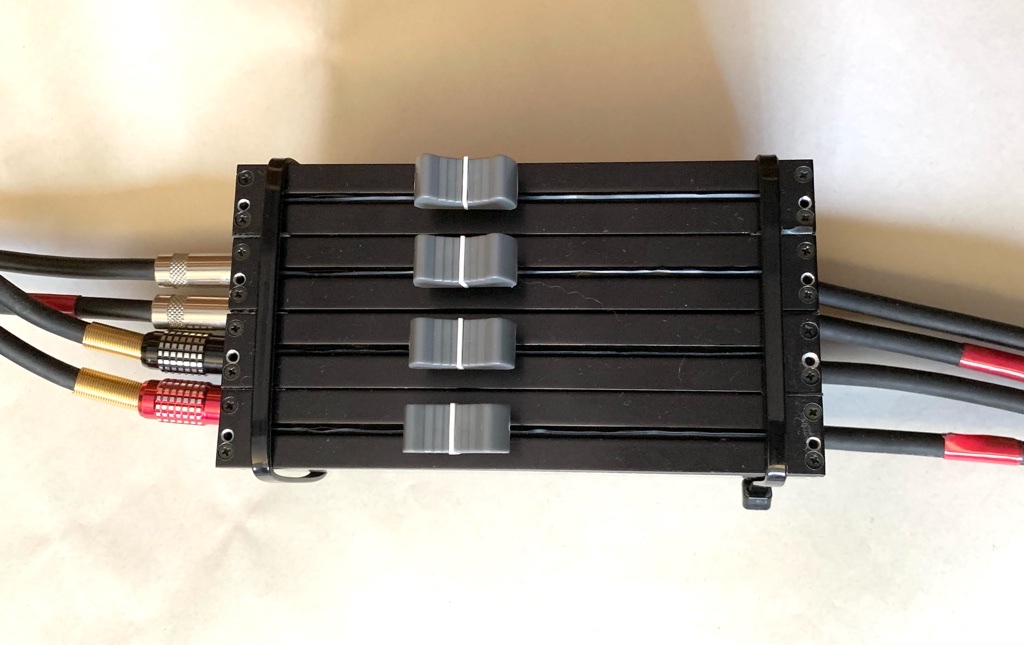

樹脂で固めた電源タップだが、まずはヘッドホンアンプで聞いたところ凄く好印象だったので、さらに2個も固めてスピーカー駆動系のアンプの電源に使ってみた。

1個はウーハー駆動用のK2 の2台を繋ぐタップ。もう一個は、ホーン駆動用の真空管アンプのメイン電源と初段用の別電源を繋ぐタップ。

その結果、今までスピーカーで悩んでいた下記の問題が全て解決されてしまった。驚いた。まさかそういう事になるとは思わなかった。

(1)ウーハーの帯域の中で出にくい帯域がある

(2)低域の歯切れがイマイチ

(3)ウーハーとホーンとの繋がりがイマイチ

上記の理由でミッドバスがいるのかなーとずっと悩んでいたのだけれど、実は電源タップの問題だったと言う事が分かった。結果、ボーカルやドラムのスネアの様に中低域から高域まで入っている音源が凄く繋がりよく聞けるようになった。それぞれの楽器がしっかり一体になって聞こえるので明瞭度が上がりかつ美しい。とりあえずスピーカーがらみの悩みはほぼクリアされた。いやー驚いた。

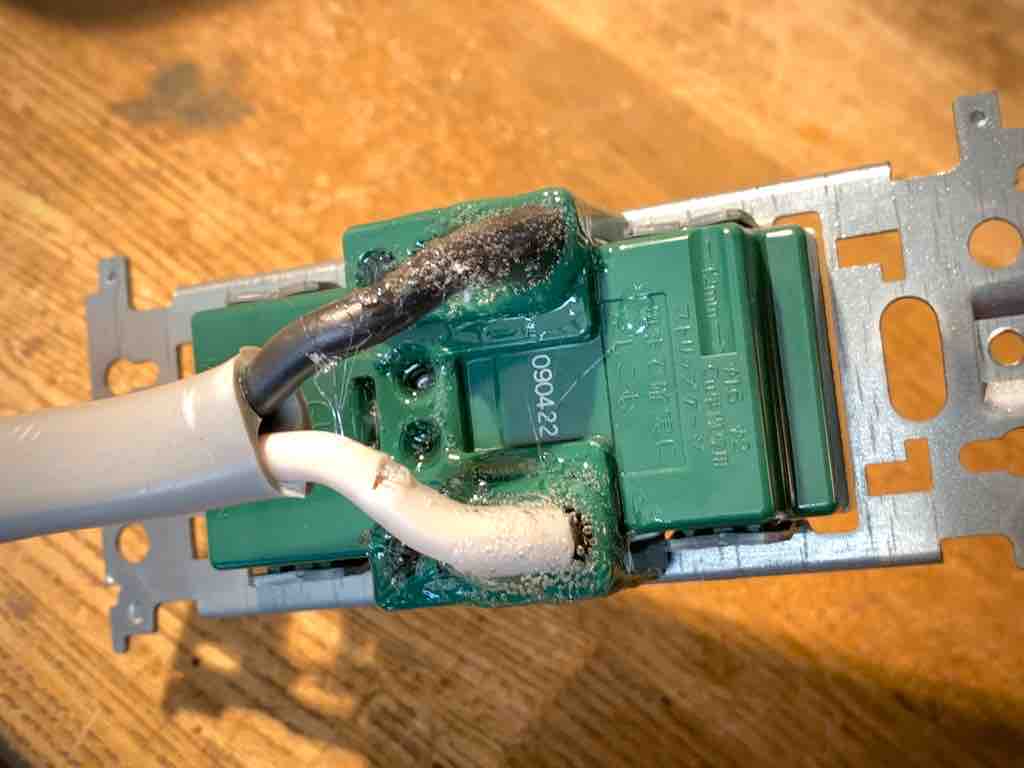

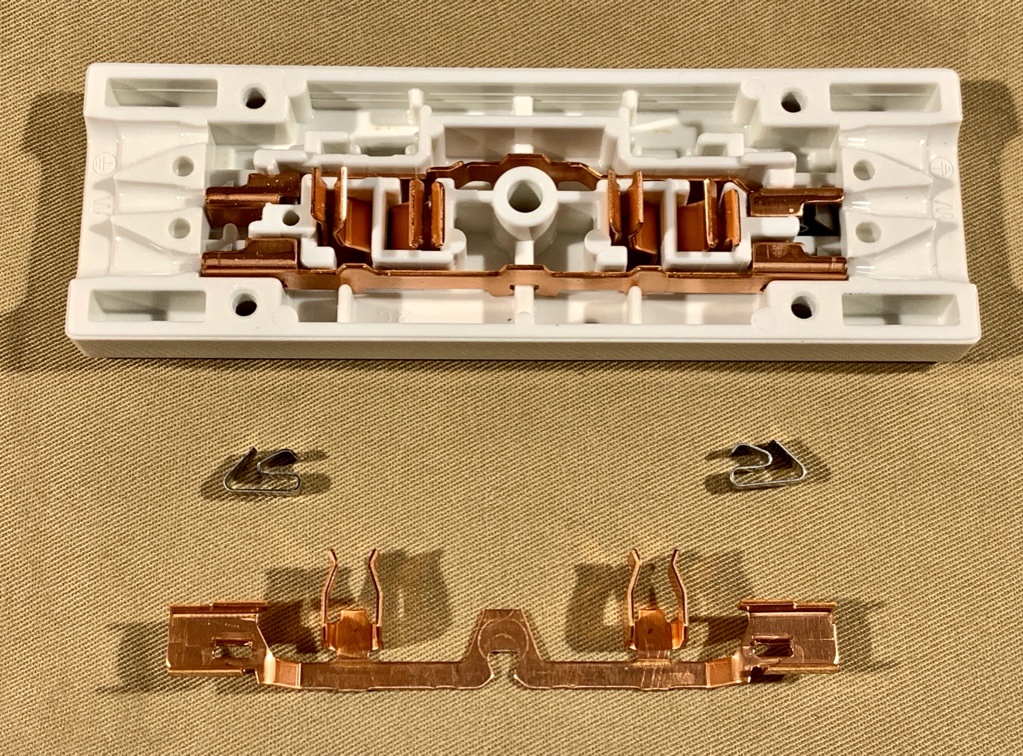

結果オーライだけど、今回使った樹脂はお勧めできないことも分かった。この樹脂は水性で水分が抜けて固まるタイプなので、今回の様に空気との接触部分が少ないと固まるのに凄く時間がかかる。二液性エポキシの様な混ぜれば必ず固まるタイプが良い。もっと扱いやすい樹脂を探さないと。。。

- 2023/01/01(日) 21:23:28|

- ケーブルなど

-

| トラックバック:0

-

| コメント:6

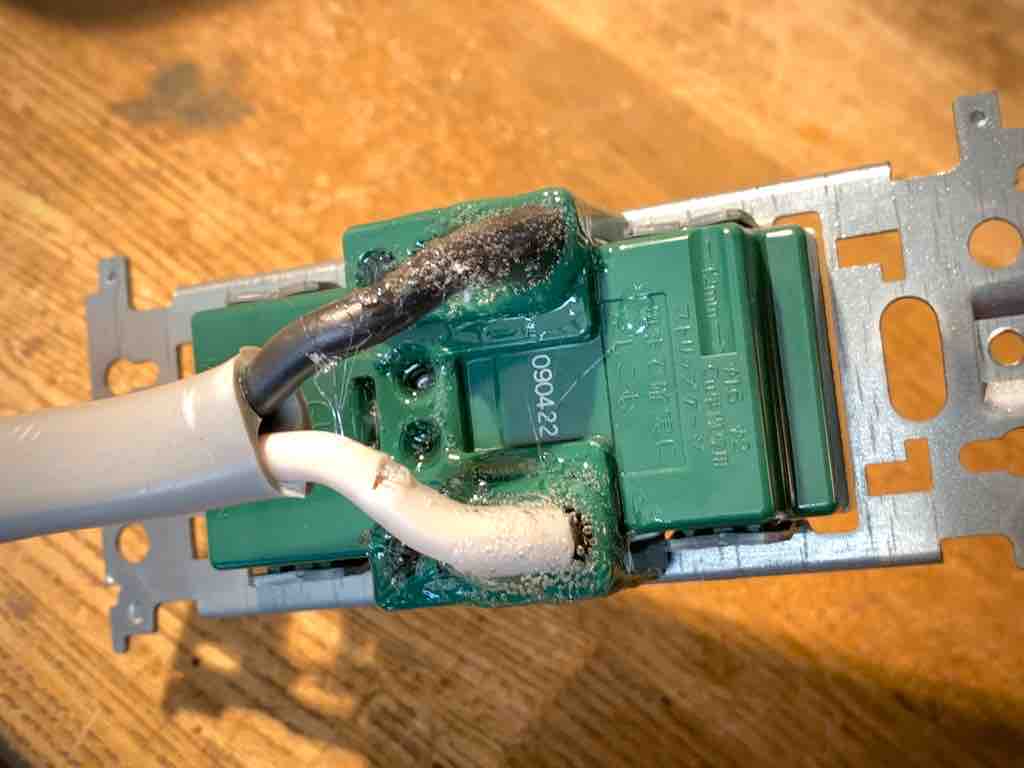

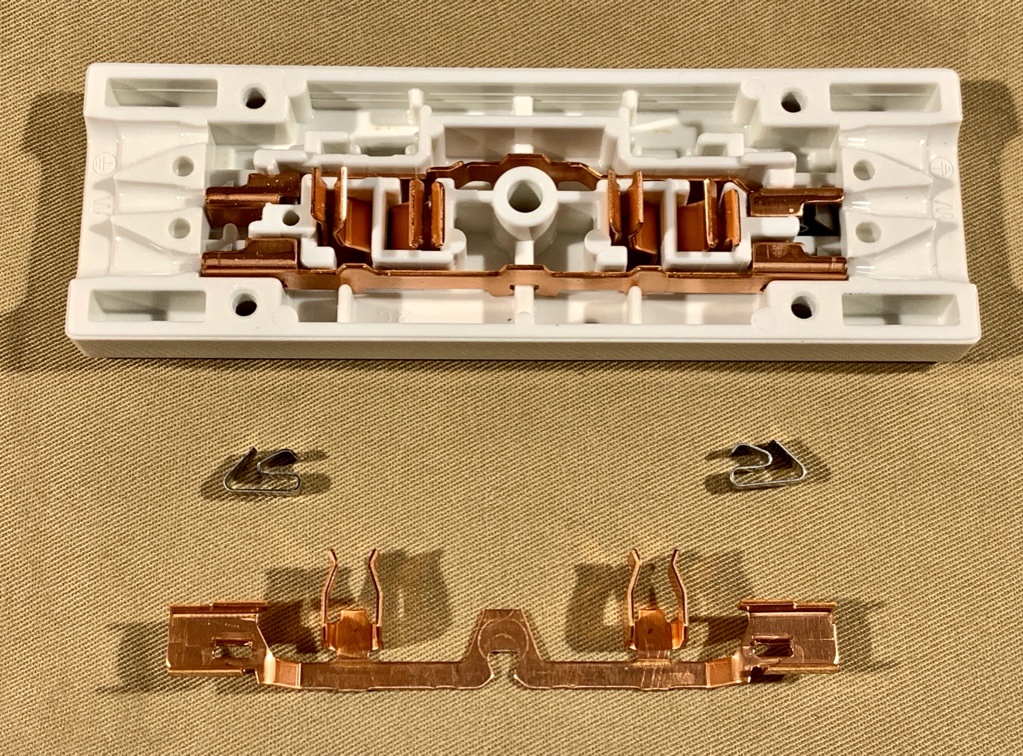

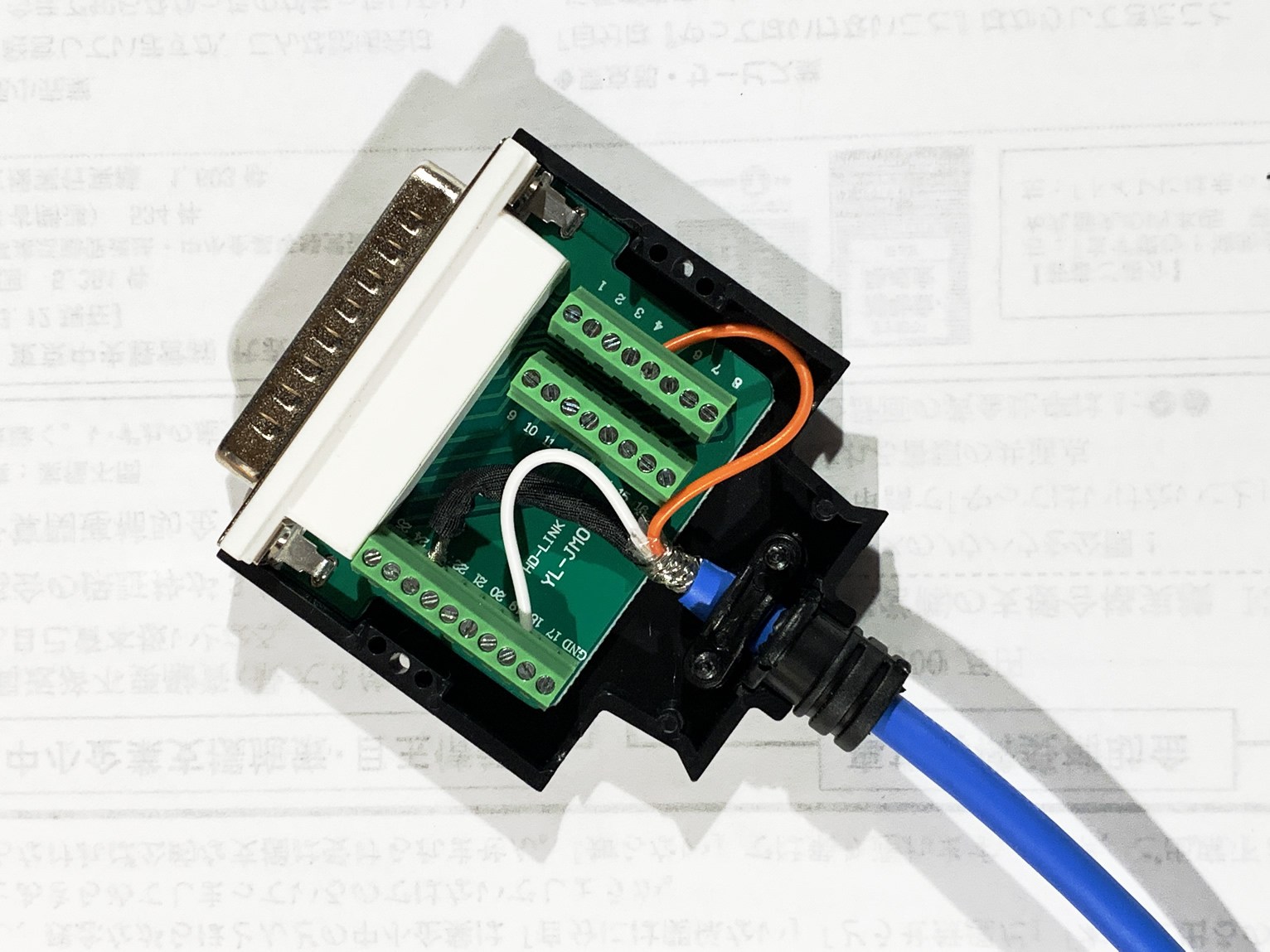

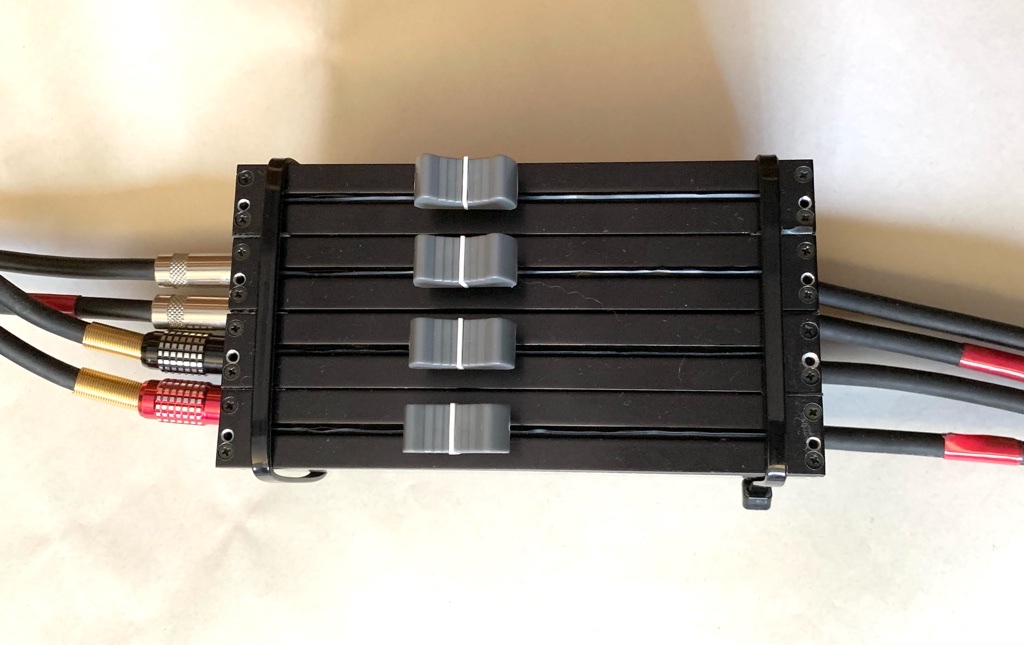

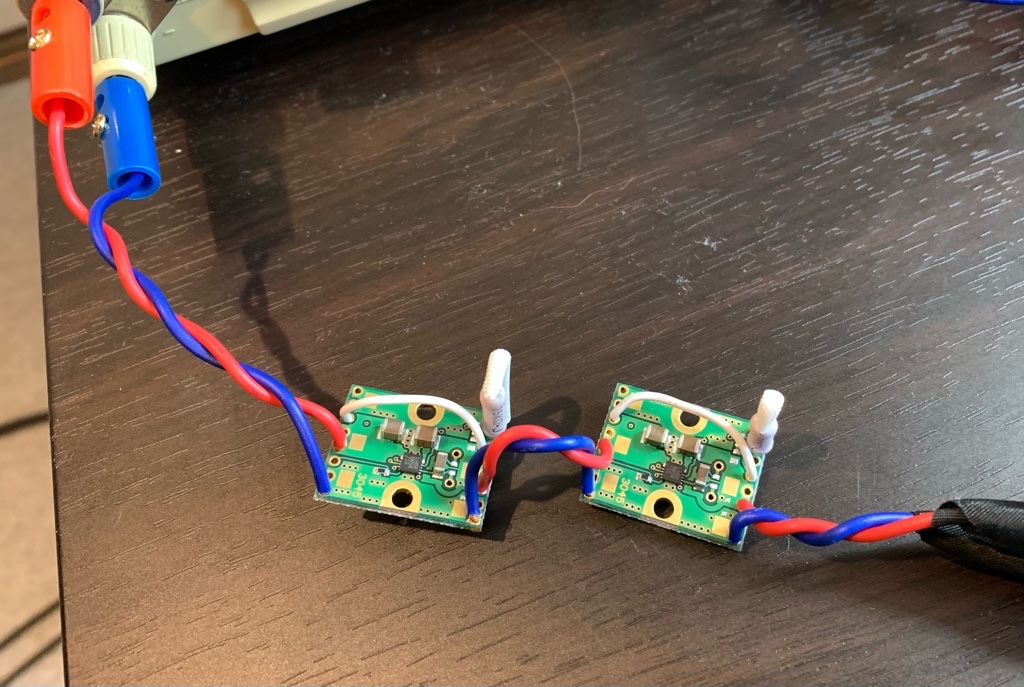

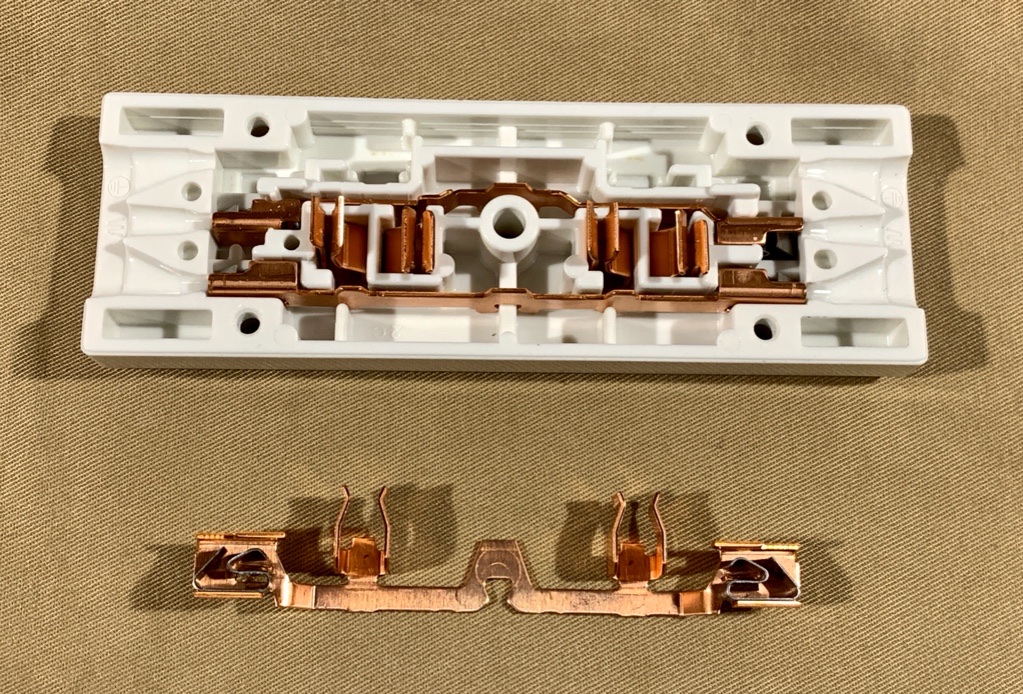

効果有るのか分からないが、樹脂で固めてみた。 (埋め込みコンセントはパナので価格は安いので使い捨て。もし効果無いならケーブルを切ってゴミ箱行き。)

まずは樹脂が接点などに入らない様にボンドでケーブル周りや穴を固めた。(ボンドが流れ込まない様に塗った面を下にして乾かした。) その次にケースに入れて樹脂を充填したが、思ったより沢山入る。写真の木工用パテが二本で丁度満杯。空気が抜ける様にちょっと入れてはヘラで奥に押し込んでの繰り返しで結構時間かかった。この樹脂は木より硬い様だからちょうど良い。半日経って結構カチカチになってきた。良い感じだ。この樹脂は制振に使えそう。

果たして効果有るのか? 半信半疑だが少なくともズッシリ重いのは良い事だ。 表面は意外にすぐ固まるが、中までちゃんと固まるには2~3日かかるかな?じっくり待とう。

- 2022/12/25(日) 20:54:06|

- ケーブルなど

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

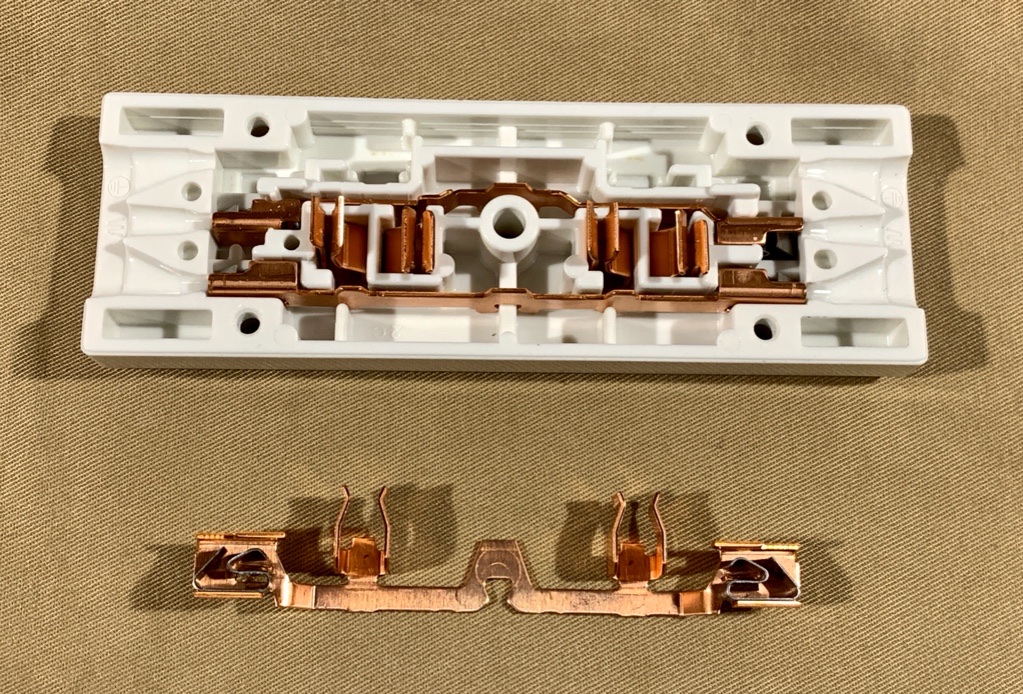

DIYで、パナの何か面白いコンセント部品は無いかと探していたら、こんなのが有った。一個口の埋め込みコンセントとそれを固定する樹脂部品。これだとテーブルタップをほぼ無金属化出来る。

今のところ、テーブルタップは無金属化するのが良さそうな気がしている。無金属化して中を丸ごとエポキシ樹脂で固めて制振化するのが良いのではないか。これから実験する予定。

単線、非メッキ、無金属、制振 が良さそう。

-

- 2022/12/21(水) 16:59:14|

- ケーブルなど

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

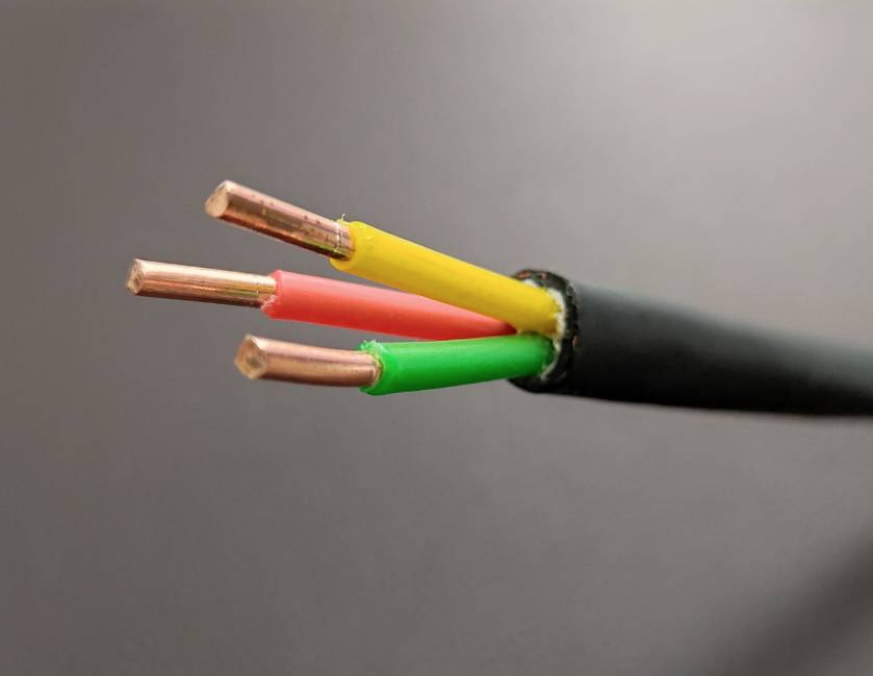

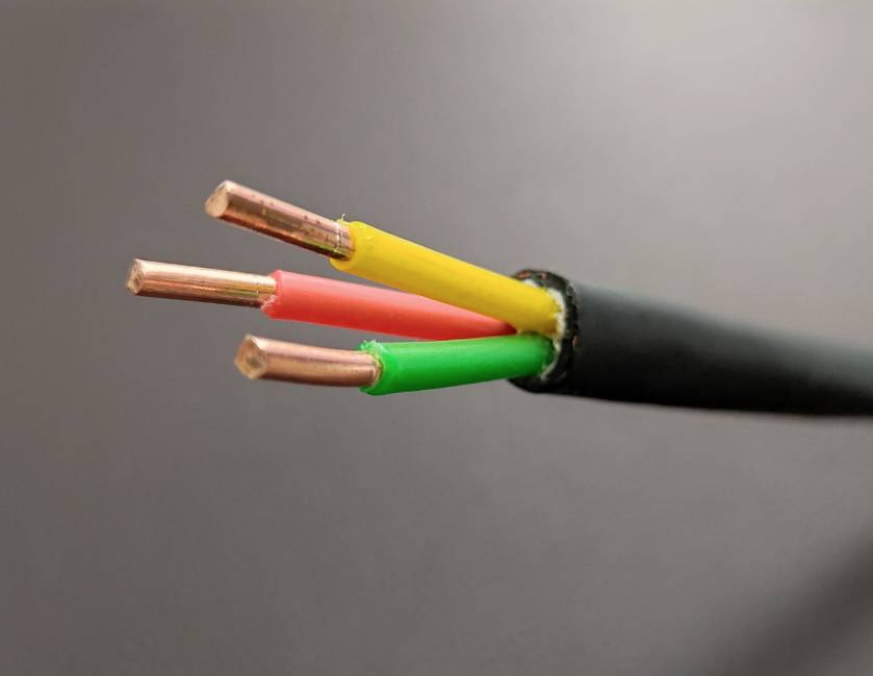

最近電源ケーブルによる音の違いに驚いている。

電源ケーブル次第で深みのある音にも濁った音にもなる。単線が圧倒的に良いように感じる。

テーブルタップでも当然音が変わる。幾つかやってみた範囲では音が良いのは、

(1) 2.6mm単線を使う

(2) パナの埋め込みコンセントと露出増設ボックスを使う(樹脂製)

(3) Leviton のプラグ

やはり金属製のケースはよろしくない様で、低域がボワーンとしてしまうし中高域は立体感が無くなる。見た目は素晴らしく良く、重量感も有りとても気に入っていたのだが、残念だ。

今は低域のアンプと中高域のアンプをそれぞれこのテーブルタップ 2個に繋いでいるが、低域のボワーンとした感じも無くなり、中高域の空間の広がりや楽器の立体感が良くなった。全体に音がスッキリ爽やかになり見通しが良くなった。

パナの埋め込みコンセントはとても良いようだし、僕はやはり 2.6mm の単線が良いと感じる。(先端を切ってからヤスリで削って先をとがらせればパナの埋め込みコンセントに入れられる。抜くのにはには苦労するが。) 1.6mm だと力強さが無い感じだ。 2.0mm なら良いのかもしれない。

課題は制振か? パナの露出増設ボックスはまあまあしっかりしているが、もっと補強したくなる。さてどう制振するべきか?鉛は金属だから巻けないし。。。エポキシでも流し込んで固めてしまいたい。配管パテで埋めるか? 頑丈なボックスを売っていれば良いのだが、そんなものは無いよな。:-)

- 2022/12/18(日) 22:11:42|

- ケーブルなど

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

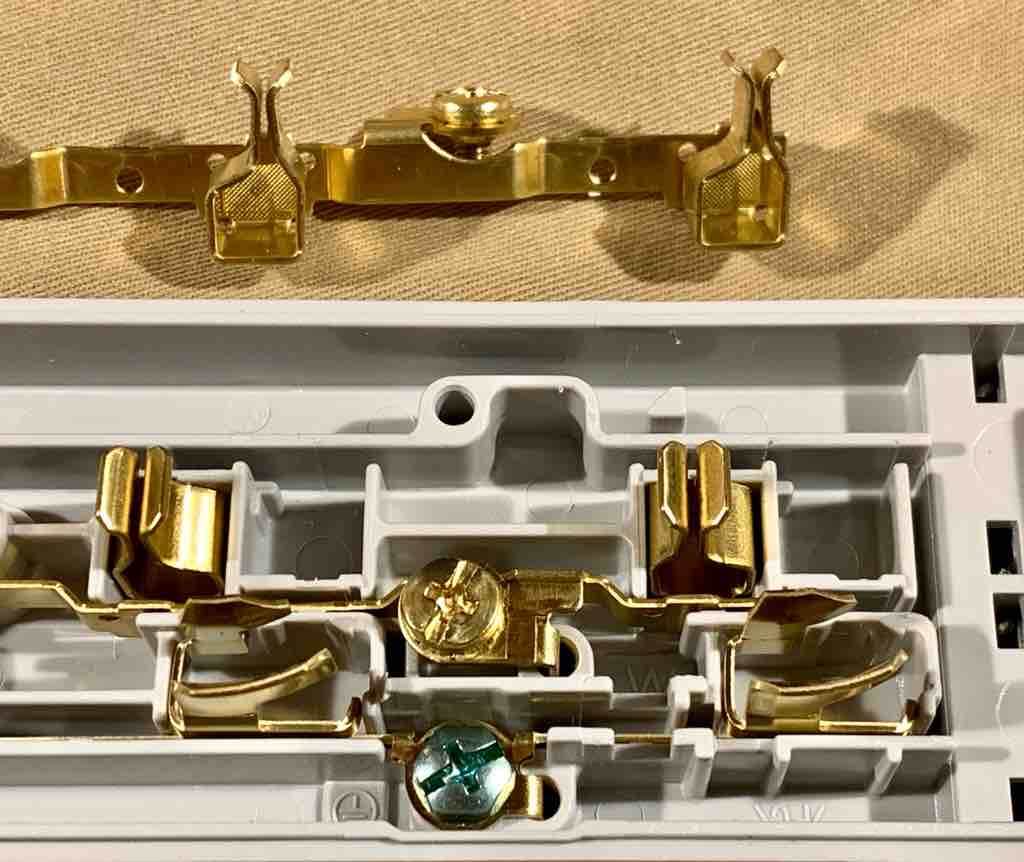

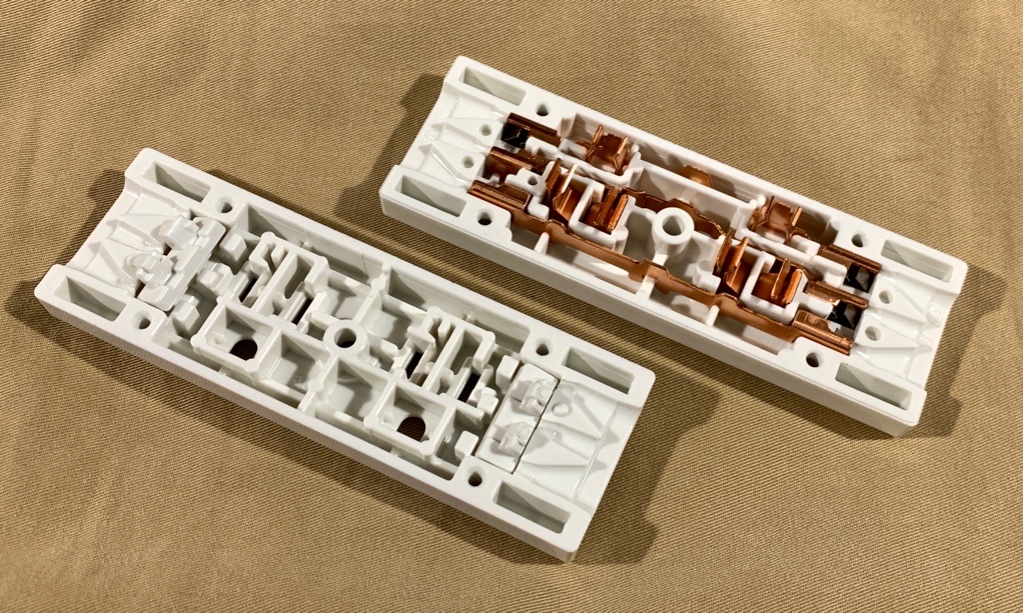

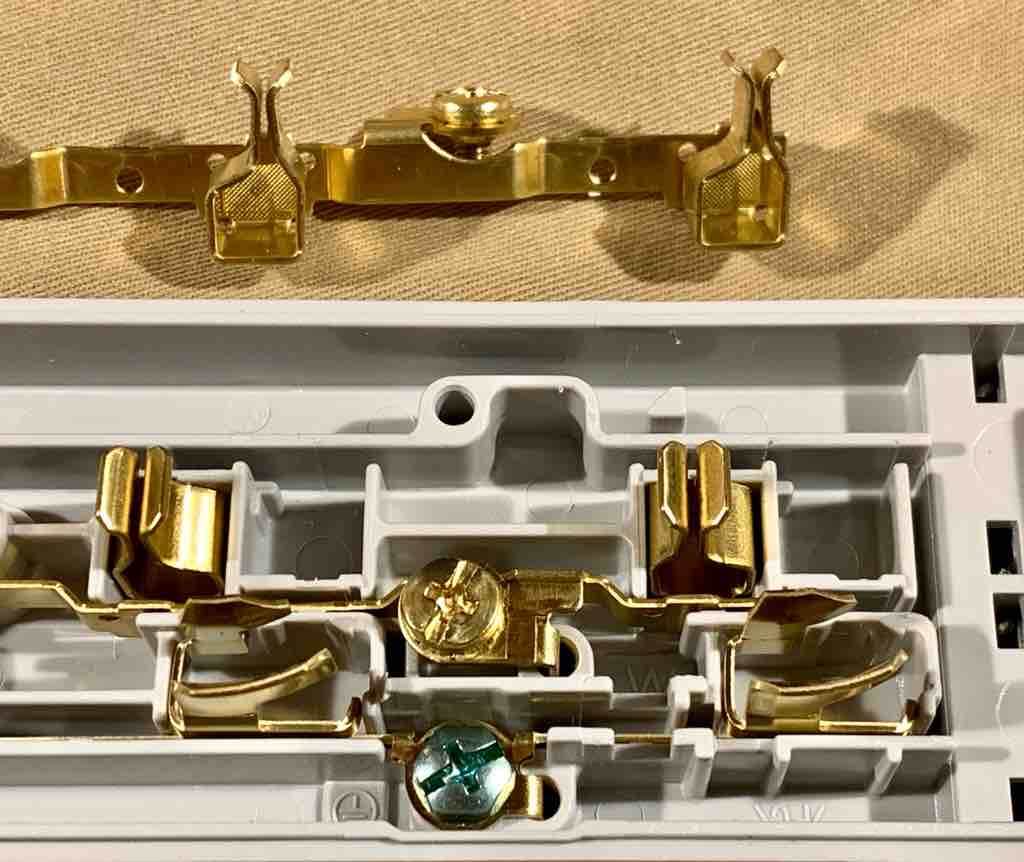

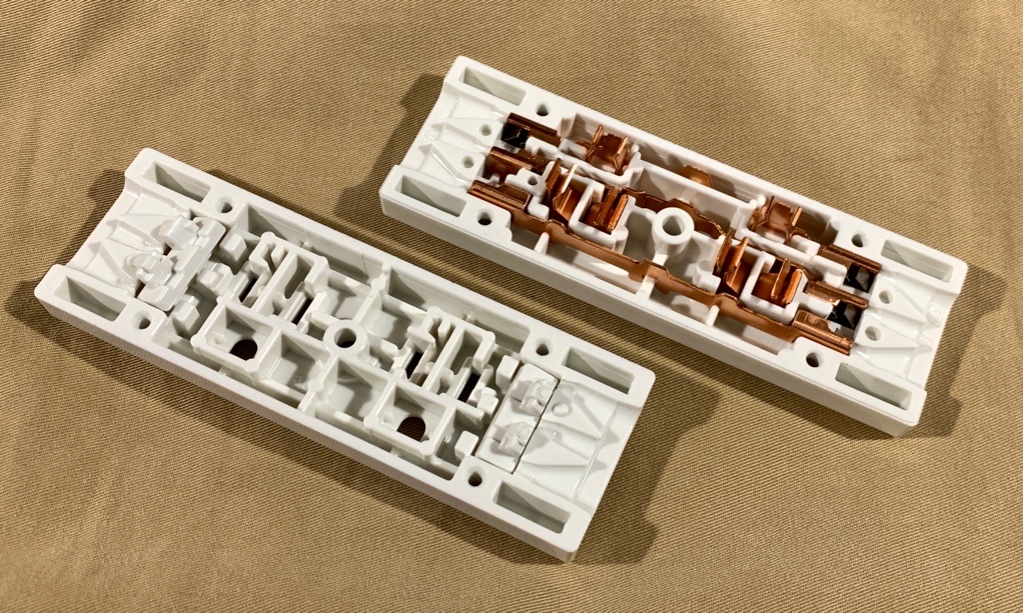

かないまるさんは普通のOAタップの中にも音の良いものが有ると仰っている。しかも金属製のOAタップには音の良い物は少ないとのこと。そんなことから考えると、テーブルタップを作るのにどうせ埋め込みコンセントを使うなら、埋め込みコンセント自体がしっかりしたケースの構造を持っていた方がベターだと思われる。そういうものは無いのかと思って探している。入手した各種コンセントを分解してみた。

だが分解して内部を見てみたところ、パナの埋め込みコンセントを使うのが一番良さそうだ。これほど頑丈で材質的にも設計的にもしっかりしたものはなさそうだ。課題はそれのケースをどうするかといかに制振するかだな。

だがどうもまだ腑に落ちないのだが、AC電源ケーブルや電源タップでそんなに制振が大事だというのが。。。

パナの埋め込みコンセントパナの埋め込みコンセントは評判が良いが(今回分解したのは不要になったアース端子付きのもの)、分解してその理由は何だろうと考えると、

(1)樹脂がしっかりしていてずっしり重い。

(2)金属部品が銅製(線材と同じ材質)でしっかりしている。

(3)線材との接触圧力をかける部品が別になっていて強力そう(それも銅製)

(4)線材と金属部分の接触部が大きくてしっかりしており、形状も良い(線接触)。

(5)もともと単線を使う前提で出来ている(線材を挿し込む構造)

といったところか?かないまるさんもおっしゃっているがメカ的な振動の影響が大きいのか?

明工社の横形OA用接地タップ

明工社の横形OA用接地タップこれは業界では評判の良い物だそうだが、外形がしっかりしていて良い感じ。振動に強そう。内部の端子は真鍮だった。線材の接触部分はねじ止めなので、しっかり固定できるが単線を繋ごうとすると工夫がいる。

パナの接地露出Wコンセント

パナの接地露出Wコンセントこれも外形はしっかりしていて良い感じだ。金属部品は基本は銅製だが、圧力を与える部品はメッキした鉄の様だ。線材の接触部分が平面的で構造がいまいちな感じがする。残念。

- 2022/12/17(土) 16:20:06|

- ケーブルなど

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

かないまるさんの記事を見て衝撃(テーブルタップはむき出しの方が音が良い!:まあ確かに宙ぶらりんの金属が近くに有るのは良くなさそうだよね。)を受け、埋め込みコンセントを使って作ってみたが、さすがにむき出しと言うのはちょっと抵抗が有る(断線しそうで怖い)ので、金属ではないケースなら良いのだろうという事で探してみた。こんなのどうだろう?

上の

露出増設ボックス コンセント3コ用は結構しっかりしているし見た目的にも良さそう。

また、写真の下の

接地露出Wコンセントも重量感有っていけそうな気がする。不要な振動を抑えるという意味では、接地露出Wコンセントの方が良いように思う。

パナの埋め込みコンセントは音も評判良いから試してみたい。(Leviton のも有るけど) これを使うなら単線は 2.0mm が良さそうだよね。さすがに 2.6mmは入らない(無理やりやれば入るが)。1.6mmはちょっと細い様に感じるから 2.0mmが良い様に感じるがなー。

- 2022/12/16(金) 16:43:53|

- ケーブルなど

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

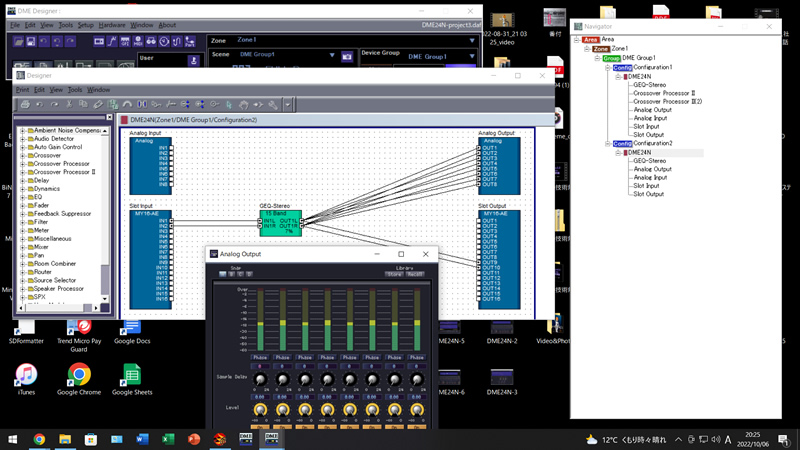

DME24N を導入してから今まで気になって仕方なかったジッターが感じられなくなり、それ以外のいろいろな事が聞き分けられる様になったので、鋭意改善中。 実はこのブログを初めての12年間、いろいろな事をしてみたけど何をやってもジッターのある音が気になってしまって、ジッターの改善以外は真剣に取り組めなかったと言っても良いくらいだ。(アンプの聴き較べや真空管アンプの製作だけが例外かな。) やっとジッターが気にならなくなって、オーディオに真剣に取り組めるようになったなー。長かった。。。。

(1)ACケーブル

単線のケーブルが良い事がはっきりわかったので、いろいろ手に入れて実験中

かないまるさんのTAPに関する記事はこちら。(TAPのBOXは無い方が良い!ってビックリの記事ですね。)

かないまるさん電源タップ記事 かないまるさん電源タップ記事2 かないまるさん電源タップ記事3 かないまるさんの電源タップ最高級バージョン記事かないまるさんはねじ止めよりはんだ付けの方が良いと仰っていますね。僕もそんな気がします。また、機器に繋がるケーブルは柔らかい物が良いと仰っているようです。これは僕の実感とは異なる感じです。。。僕は機器を離して置いているし、CDプレーヤーも使ってないし、あまり大きな音は出さないからケーブルから来る振動が少ないのかもしれません。。。

単線の電源ケーブルはここで入手できます。私は10GA超(2.7mm)の単線のものを使っています。凄く良いと思います。ただし単線は屈曲し難いので狭い所で使うのは難しいですし、エージングに2週間ほどかかります。気の短い人は諦めてください。1.6mmの方が良いという意見も有りますね。私はまだ試していません。

単線電源ケーブル(2)CFカード

TASCAM のHS-20 は、SDカードとCFカードが使えるが、CFカードの方が音が良い事がはっきりした。以前は差は感じ取れなかったが今ははっきり違いが分かる。チップが大きくてノイズが少ないからではないか。

(3)ウーハー(Klipsch : KPT-684)の調整

CROWNのパワーアンプ: K2を手に入れてから低域駆動力(歯切れよさ)は全く問題を感じないが、ウーハーからフラットに低域が出ていない感じがするので鋭意改善中。まずはごく一部だが出ていない帯域が有る様に感じるので、バスレフを止めてみた。写真の様にバスレフの出口を封印。 結果は予想以上に良かった。出ていない帯域が無くなったし、それ以上にホーンとの繋がりが良くなって、ボーカル辺りの中域が前に出てくる様になった。ウーハーからの音がフラットで滑らかになった感じ。理由は良くは分からないがバスレフって難しいんだよな、きっと。。。 一方で出過ぎている帯域がまだ有り、音がボワーンとしているところが有る様に感じる。低域でもちょっと上の方。100~200Hzあたりかなー? このボックスは中に吸音材があまり入っていないと思うので、それを調整すればその帯域を減らせるような気もする。吸音材を入手しよう。ここに買いに行くか。。。スピーカーは難しい。今後の課題。

コイズミ(吸音材)まずは一歩前進。

- 2022/12/11(日) 23:08:02|

- スピーカー

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

ケーブルの事をあれこれ調べていたら、かないまるさんが亡くなられていた事を知りました。(2022年7月2日)

今まで知りませんでした。失礼しました。

このブログを始める時にご連絡させていただき、リンク張っていただいたりしました。

まだそれほどのお年ではなかったと思いますが残念です。ご冥福をお祈りいたします。

かないまるさんのやってこられたことを解説したビデオがあったので、リンク張っておきます。

追悼ビデオ-

- 2022/12/01(木) 17:03:16|

- その他

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

ウーハー用のスピーカーケーブルを改善したいと思ってあれこれ考えているのだけれど、今のうちのシステムはこんな状態だから、線材をどうするかより、どういう配置でパワーアンプとウーハーユニットを接続するかを考える事が先決の様な気がしてきた。スピーカーボックスの内部配線だけでかなり長い(1m以上ある)。いっそ駆動用のパワーアンプ: K2をウーハーボックスの中に入れるか、天板に張り付けてしまいたいくらいだ。(振動が凄くてダメなのはわかっちゃいるが)

このウーハーボックスは線材の出口が上にあるんだよね。そこから下の方にあるパワーアンプに繋いでいるからケーブルは長くなるよな。。。

- 2022/11/30(水) 16:40:57|

- ケーブルなど

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

DME24Nを導入してから、ジッターフリーの音を楽しめている。この点ではこれ以上改善の必要は無いと感じており、本来のオーディオの謎に挑めるようになったので、最近はケーブルの謎について調べている。

そもそもケーブルってものすごい技術と言うか、あんなに長い距離を細い電線経由で複雑な音楽信号を伝えているんだから不思議としか言いようがないと思う。電流が行ったり来たりしながら信号が細い線を伝わっているんだから奇蹟?としか言いようがない。ネットで調べるとスピーカーケーブルでは音は変わらないなんて言っている人もいるようだけど、よほど酷いシステムで聞いているんだろうな。線材の構造で信号の流れが変化することくらいすぐイメージできるだろうに。。。

機器の電源ケーブルについては単線(太い)にするのがすごく良いという事は経験的に分かってきた(理論はまだ全く分からない)が、スピーカーケーブルをどうすべきなのか(まだまだ改善出来そうな気がするので)悩んでいた。しかもスピーカーBOXの中にも結構長い電線がある。これも凄く影響しそうだ。

そんな事を考えていたら、こんな記事を見つけた。

Gen-san's Cable: スピーカーケーブルについてこれによると、単線のスピーカーケーブルだと太いほど低域は出るが高域は出なくなるそうだ。ぼくはそういう実験はしたことは無いが、他の記事にも似たようなことは書いてあったので、ひとまずこれを信じて考えてみたいと思う。真空管アンプの内部配線にメッキの撚線を使うと音がキラキラするという経験はあるから、きっと正しいのでしょう。

『スピーカーケーブルで、太い単線ほど高域が伝わりにくい』 と言うのは理論的に説明出来るような気はする。だが信号が流れるケーブルと単に電源供給する電線では全く意味が違うはずだ。電源ケーブルに太い単線を使うと音が良くなるのは、電源のノイズ成分が抑えられるからかな?と思われる。(根拠のないフィーリングです。)それが電源側から来るノイズをケーブルが吸収するからなのか、機器が発生するノイズをケーブルが外部に伝えない様にしてくれるからなのか、どっちなんだろうと考える今日この頃。いずれにせよ、機器内での電源に起因するノイズが減れば音が良くなるのは明確だからね。まあ、電源ケーブルに関しては単線が良いというのは判ったので、それの理論付けだけなんだけどね。

それはさておき、我が家の低域用のスピーカーケーブルはどうするのが基本的に良いのか?いろいろ試すしかないのかなー?それにしても何か方針のよりどころが無いと何して良いのかわからない。まずは実験用に切った貼った出来る線材を入手するかなー。。。

どなたか知見が有ったら教えて!

- 2022/11/28(月) 15:57:54|

- ケーブルなど

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

DME24NとK2を導入して素晴らしく音が進化したので、この先何を改良していこうかと考えている。

ジッターの無い音がどういうものか久しぶりに(大昔にアナログをやっていたころ以来だから40年くらい前かも)味わっているし、低音の駆動力がこんなに大事なのだとは思ってもみなかった。

今までとにかくジッターの有るデジタルオーディオしか聞いてこなかったから、それ以外の何をやっても本質的なオーディオとはかけ離れた努力にしかならなかったのが、やっと本来のオーディオを追求できる状態になった。

デジタルオーディオって罪作りだよなー。ずっと ”デジタルだから音が良い” なんて嘘に騙されてアナログよりはるかに質の悪い(しかも根っから性質が悪くて改善が難しい)音を聞かせられて、いくらお金をかけても音は改善しないし、何をすればよいかもわからないし、無駄な出費が多すぎた。それでオーディオから離れていった人も多かったと思う。昔のオーディオは10万円かければ相当良い物(最高級カートリッジやトーンアーム、MCトランス、スピーカーユニットなど)が買えたし、無駄になる事も少なかったよ。

しばらくジッターの事は忘れられそうだから、これからは音の素材を楽しんでシステム全体を改善していきたい。まずはAC電源ケーブルの無メッキ化と単線化をしてみたが、その音の差に驚いた。やっとオーディオの本質的なスタートラインに立てたような気がする。

- 2022/11/15(火) 22:30:15|

- システム解説

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

DME24NとCROWN K2を導入して、ACケーブルも完全に非メッキ化して、ヘッドホンアンプ用の600Ωフェーダーも製作し、ワードクロックジェネレーターの電源も改善し、音は凄く良くなった。カメラに例えるならカールツァイスのレンズで撮った写真の様だと言えば判り易いか。凄くダイナミックレンジが広く、陰影が濃くてかつ細部まで聞き取れる。

DME24Nは以前から気になる存在ではあったのだが、なかなか導入に踏み切るにはハードルが高かったのだけれど思い切って導入して大正解だった。音は全くジッター(音の濁り)を感じず、透明で繊細でダイナミック。これ以上のDSPとDACが手に入りそうな気がしない。(これ以上を求めるなら数千万円以上の調整卓になるのではないか?)。また、たまたま気まぐれで導入したCROWN K2の低域駆動力にも驚いた。以前から気になっていた低域に関する二つの問題(低域での周波数による音量バラツキと中低域(ミッドバス)の音の濁り)が一気に解決した。この両方が低域のアンプの駆動力不足から来ているとは思っていなかったので、全く意外だった。瓢箪から駒。オーディオは難しい。

MX-1はヘッドホンアンプとしては最高だと思う。(大型ウーハー駆動には役不足だったが。。。) とてもダイナミックでかつ繊細、ノイズも全く感じないので全く不満が無い。間違いなく今まで聞いたヘッドホンアンプの中では最高だ。

また、今回再確認したのは質の良いワードクロックとフェーダー(CPA503 : 600Ω)が非常に重要だと言う事。これ無しでは今のシステムの音は出ない。これらの総合力で余計なものを排する事が出来ているので、システムは凄くシンプルになっており大変好ましい。課題と対策が明確になってきている証拠だ。

- 2022/11/06(日) 23:46:05|

- システム解説

-

| トラックバック:0

-

| コメント:2

DME24N 、CROWN K2 と大物の導入が予想以上に効果が有ったので、最近は小さな修正をいろいろ試している。基本システムのレベルが凄く上がったので小さな修正でも音の差が良くわかる。(基本システムが良くないど、例えばケーブルによる音の違いは分かっても、本質的な改善には繋がらないと思う。)

例えばACケーブルのプラグなどの非メッキ化。やっと全てやり終わったが、音が重厚になって細部も聞き取れて凄く良い感じ。背景にこんな小さな音が入っていたのかとビックリする。重要な機器はなるべく壁コンから直接電源を取る様にすると音が改善するのもビックリだ。一番驚いたのは、ワードクロックジェネレータの電源を壁コンから取ったら激変したこと。ワードクロック舐めたらいかんな。。。壁コンが足りないのでテーブルタップも仕方なく使っているが、全て一番良いケーブルと非メッキコネクタに変更したら、かなり壁コンの音に近くなった。

ヘッドホン用の600Ωフェーダーも作った。やはり普通の高抵抗ボリュームではダメで、このフェーダー(東京光音電波:CPA-503)でないと重厚な音は出ない。低インピーダンスによるケーブル駆動力は大事だね

DME24N のファンの改善もやっと落ち着いた。同じファンが手に入らなかったので1ランク強力なファンを使い、100Ωの抵抗をかまして風力を調整。だが空気取り入れ口が小さくて負圧が高いせいか、風切り音ではなくシャーシ全体が共鳴してしまっている様な『ボーッ』という感じの音がする。少し抵抗になるスポンジフィルターを入れた。これでかなり静かになった。風力はあまり落ちていないし、ファンコントロールされているから大丈夫だろう。

-

- 2022/11/05(土) 13:35:25|

- ケーブルなど

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

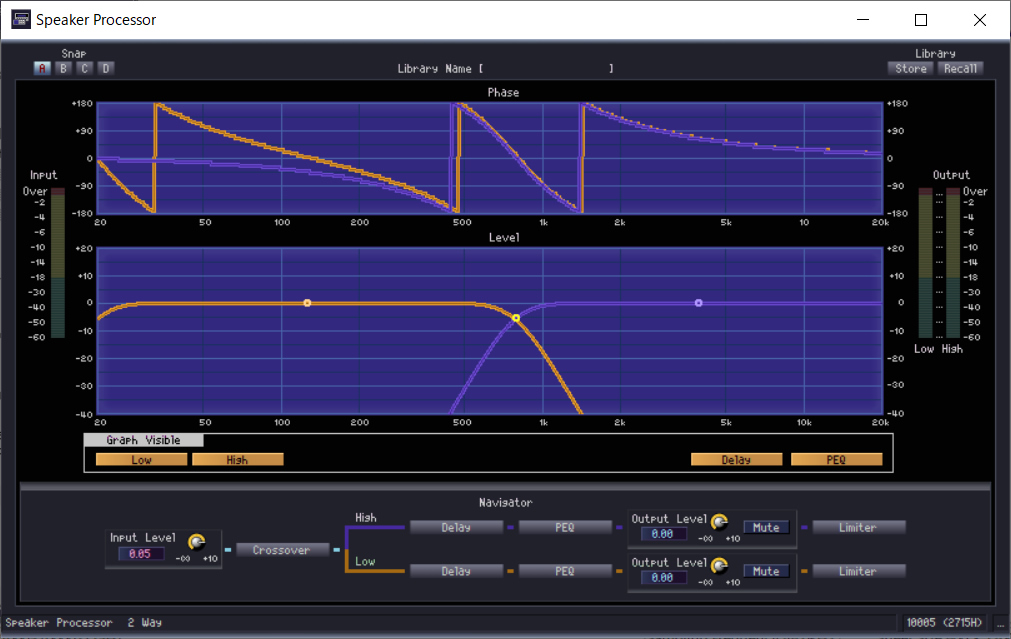

DME24Nのクロスオーバーのフィルタータイプによる音の違いを聞いていたのだが、ベッセル(-12db/oct)が一番良いようだ。それ以外のフィルターだとなんだか音像がはっきりしなくて、余計な音が出てきてしまっているし空間の広がりも何だかおかしい。-18dB/oct も再度やってみたがやっぱり -12dB/oct の方が良い。

減衰率の違いと言うより位相の問題か?あくまで聞いてみた印象なので、理論的にどうなのかは知らないが。

- 2022/11/01(火) 22:45:10|

- DMX(デジタルミキサー)

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

CROWN K2 は我が家の低音アンプに定着した。

YAMAHA MX-1 は今後はヘッドホンアンプとして活躍してもらう。ヘッドホンアンプとしてはこれ以上のアンプは無いと思う。

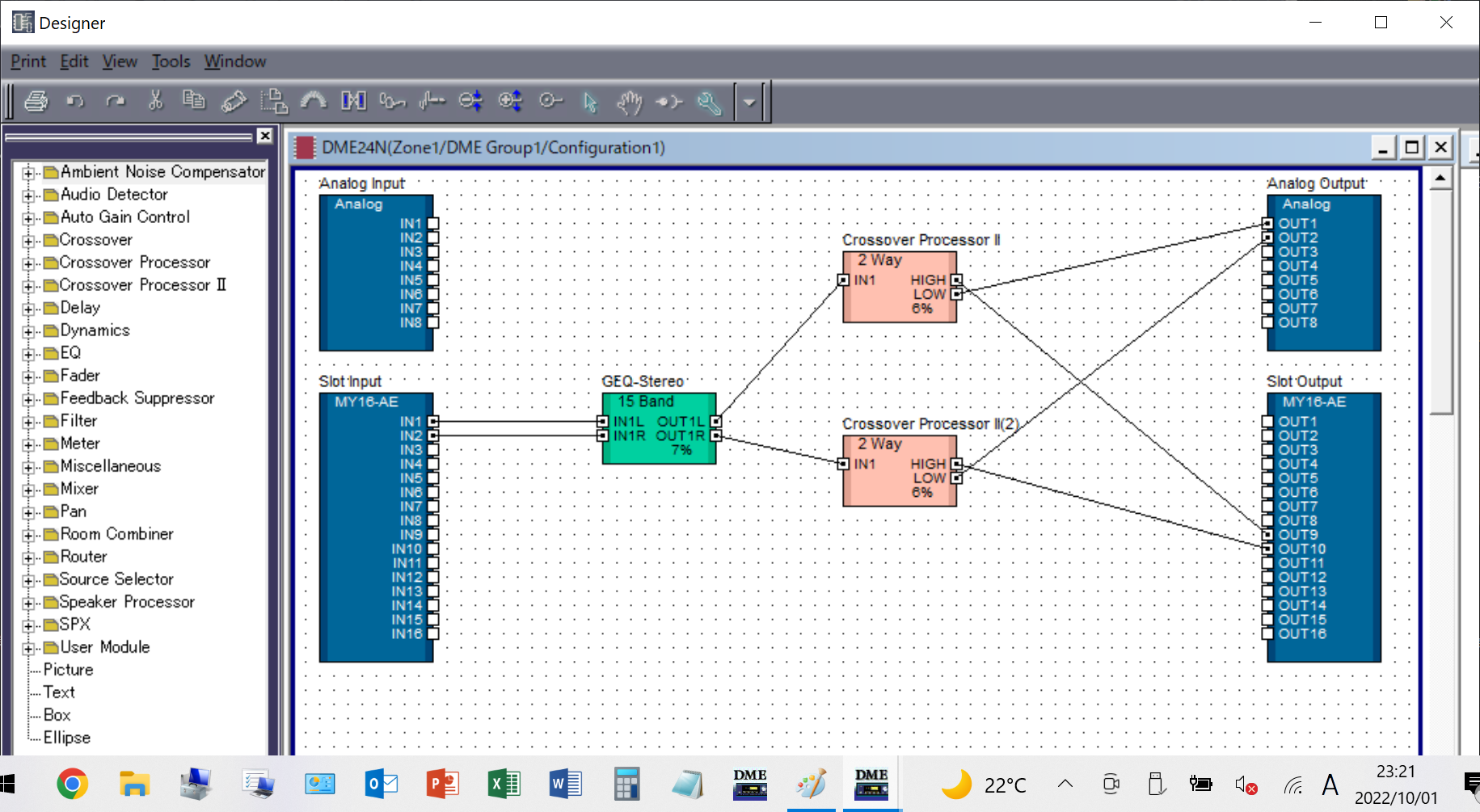

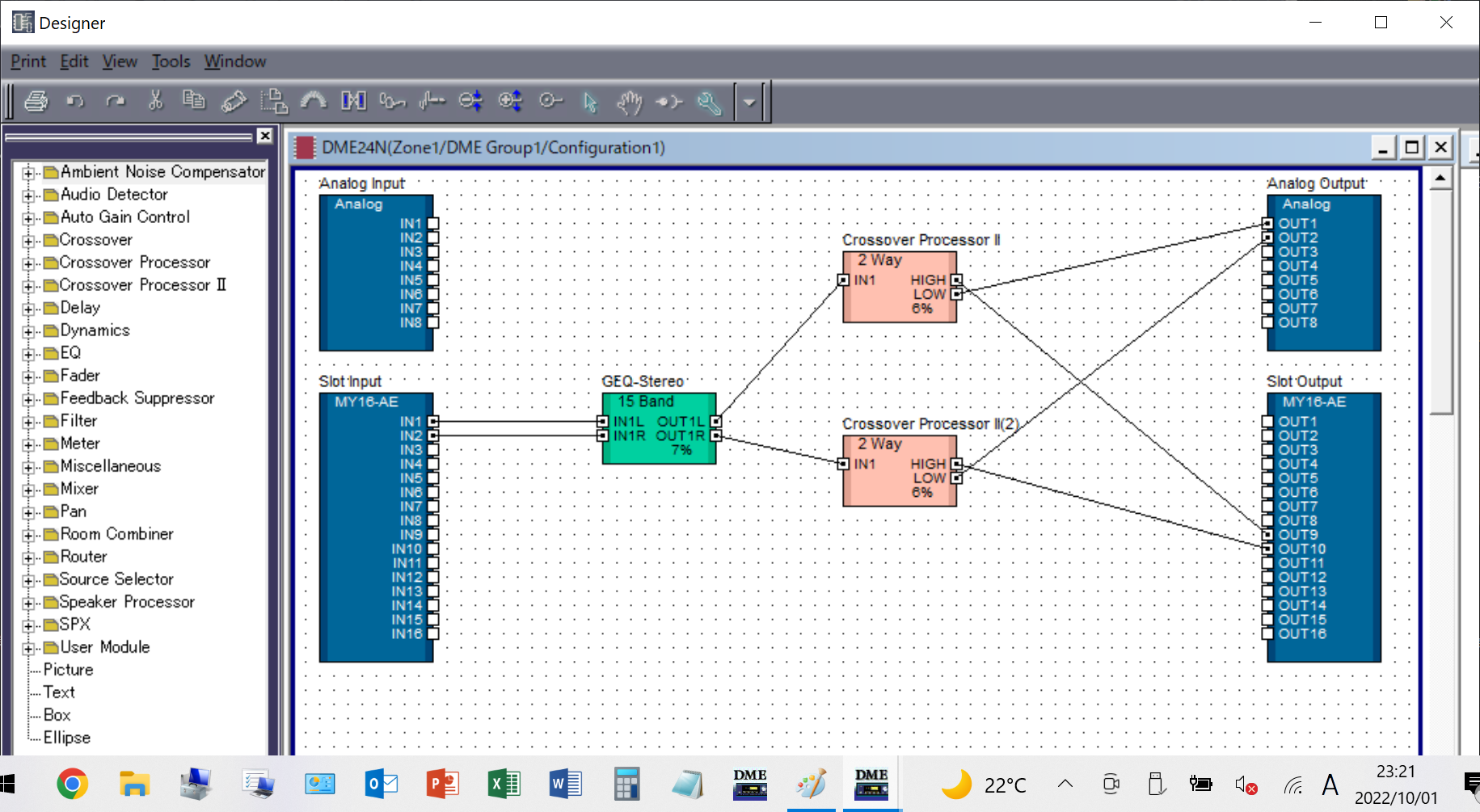

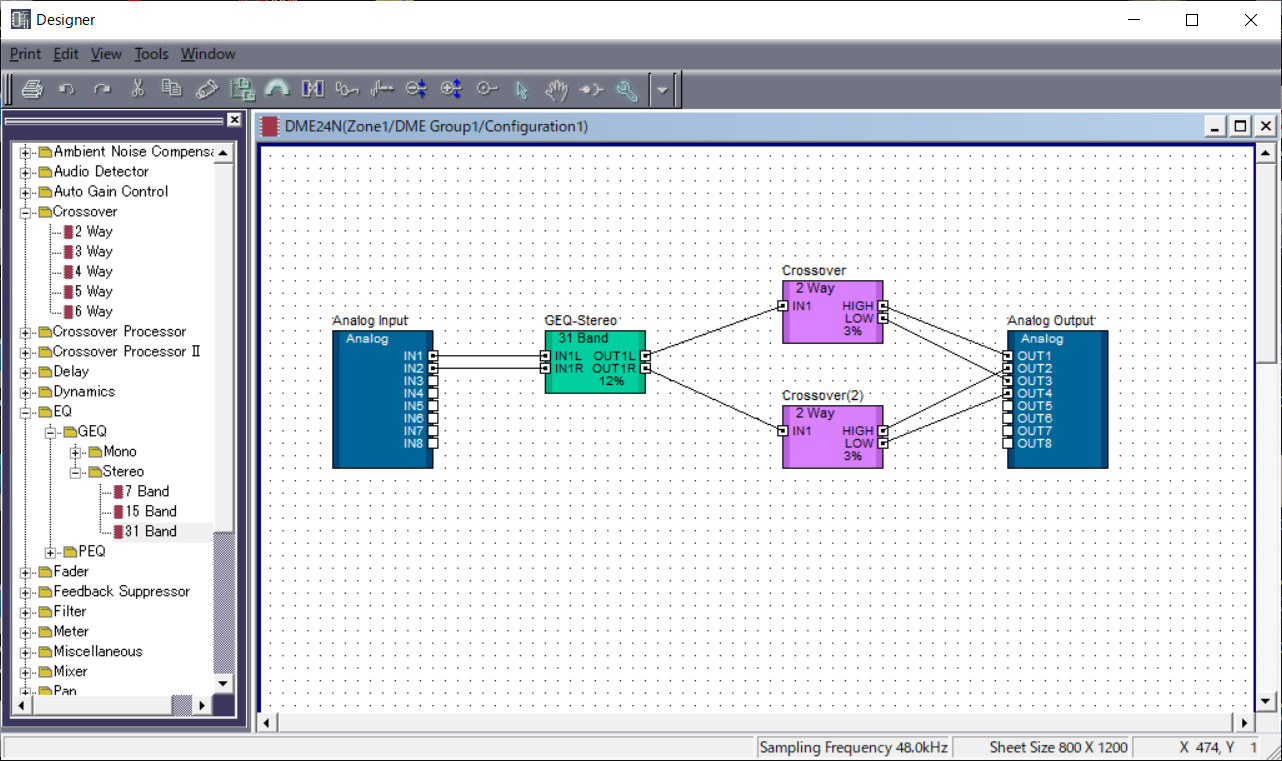

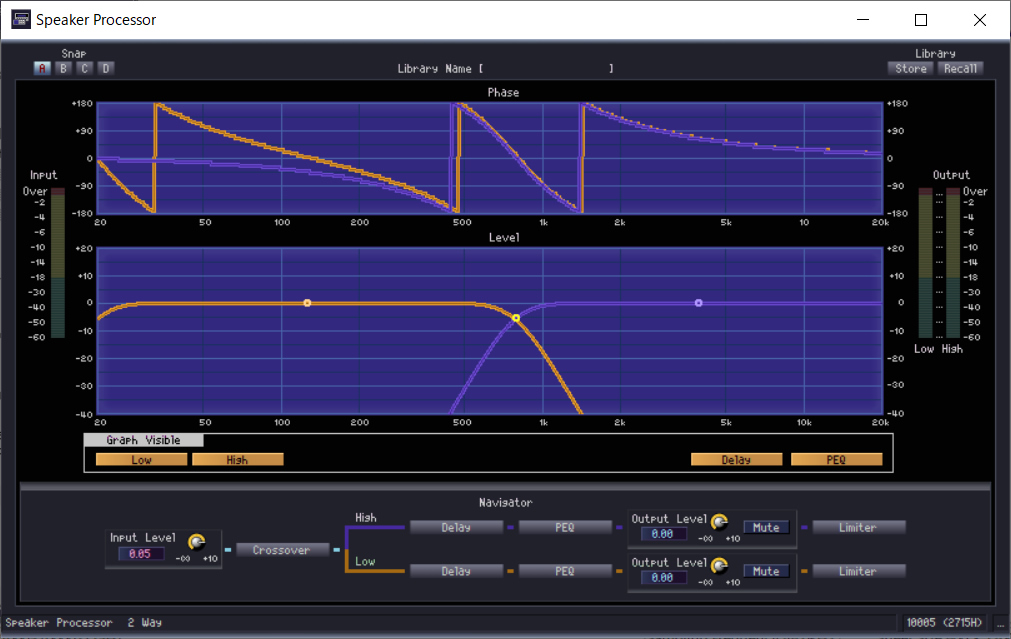

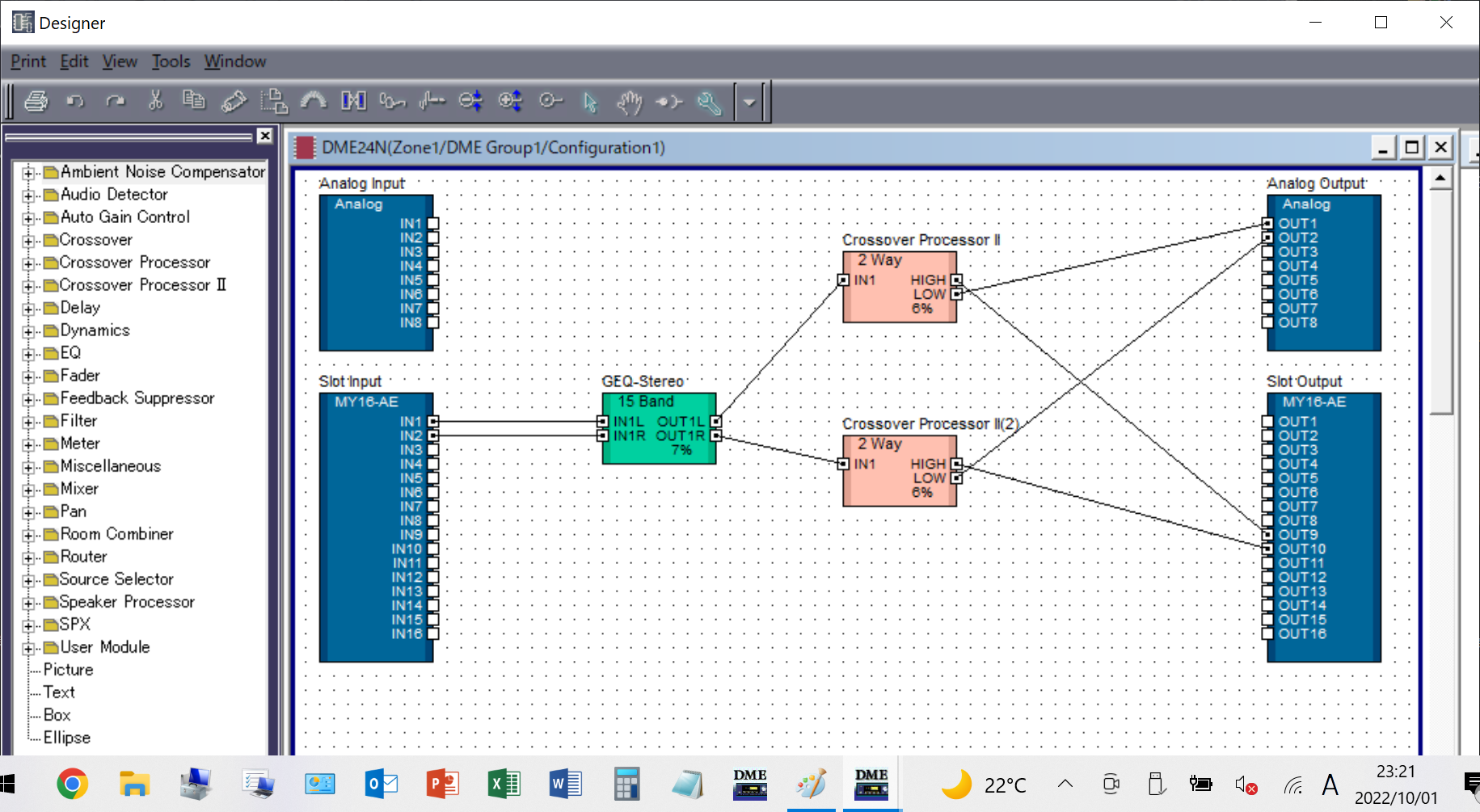

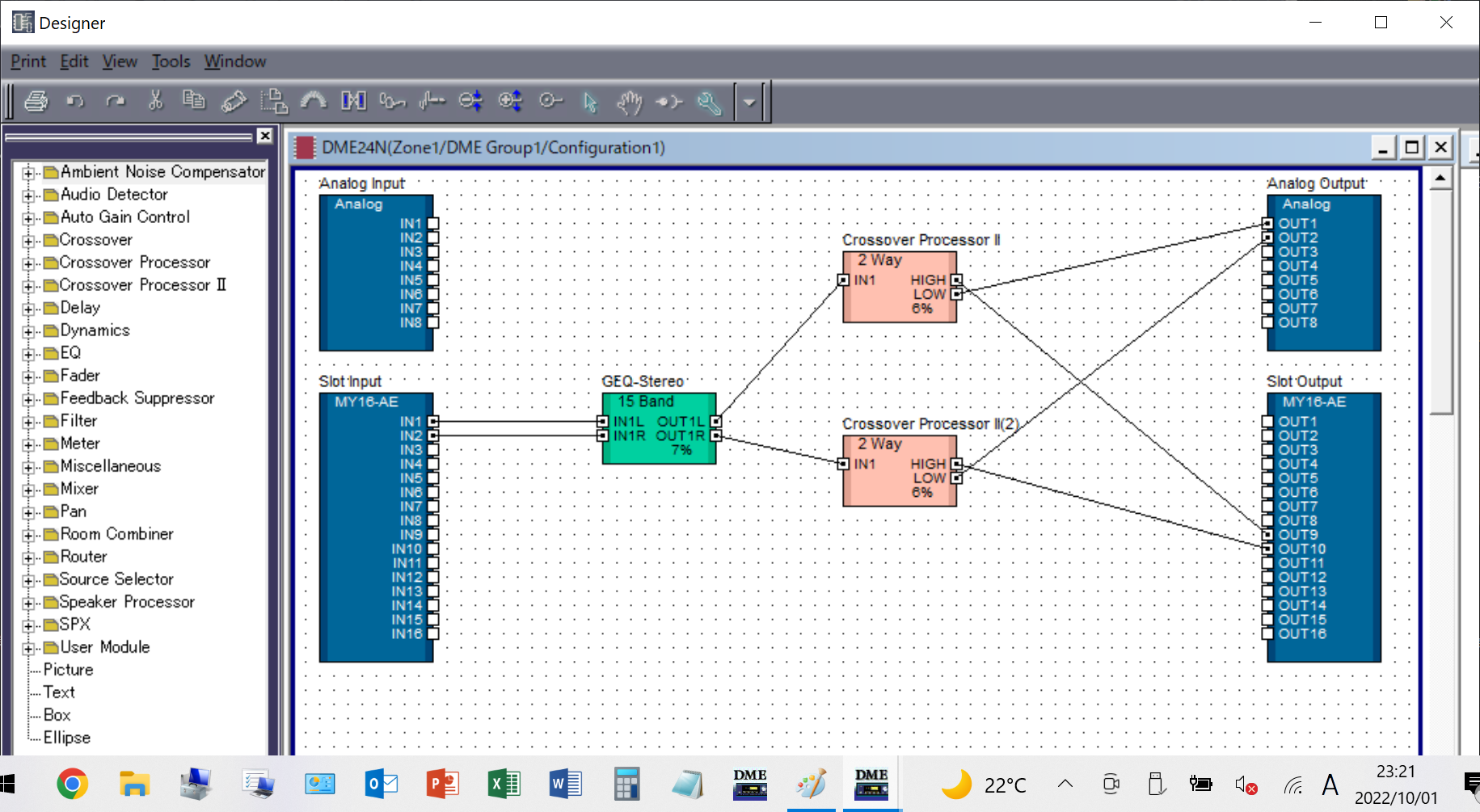

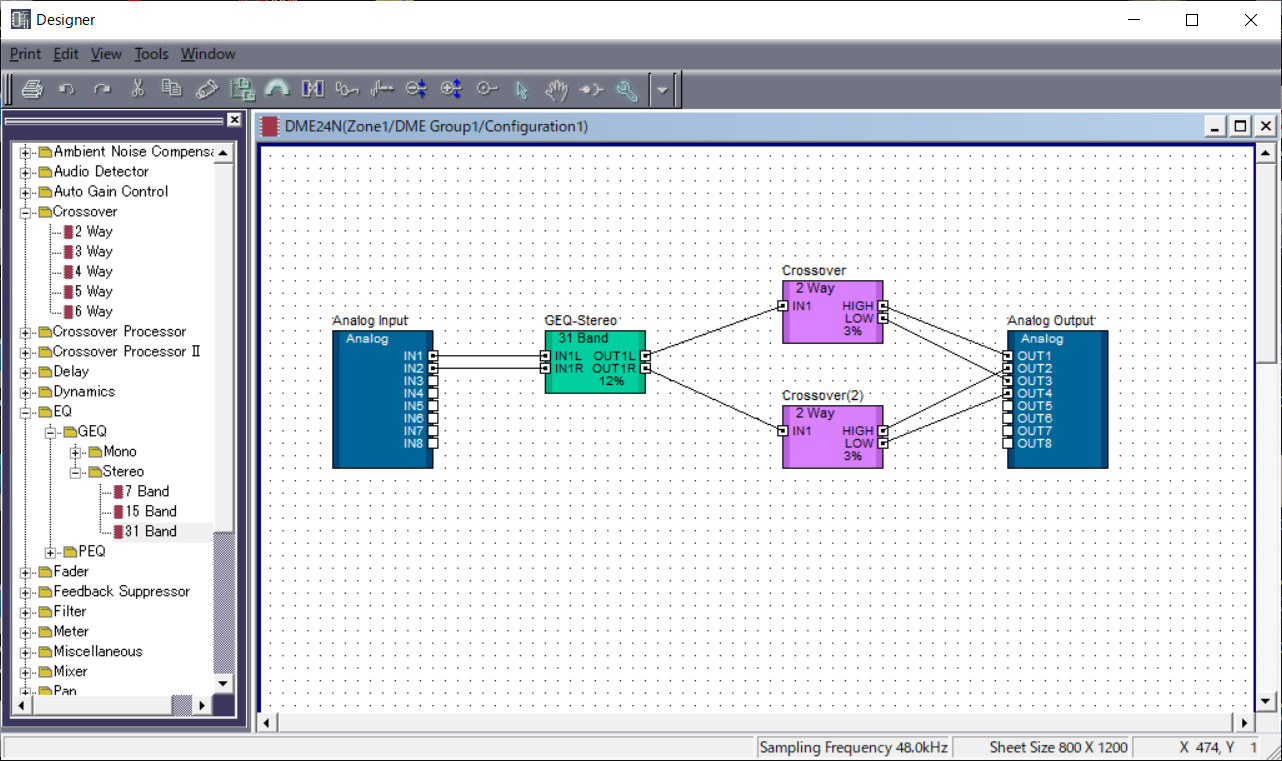

DME24N は8ch出力があるしDSPの設計も自由自在なので、2WAYの出力を出しながら同時にフルレンジの出力も出すことが出来る。(DSPの設計図を参照) そうしておけば、いちいち切り替える必要は無い。これはとても便利だ。2WAYのフィルター特性も3種類( Bessel, Butterworth, Linkwitz ) から選択できるからどの様に音が変わるのか実験中。とても楽しい! DME24Nは本当に素晴らしい機材だ。:-)

電源ケーブルもあれこれ実験中。:-)

- 2022/10/31(月) 21:42:51|

- システム解説

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

僕は低音用アンプとしてCROWNのK2が凄く気に入って使うことを決めたが、若干使用上の癖があるのでそのメリット・デメリットをメモしておく。特に軽いというのはかなりのメリットだ。最近重い物持てないんだよ。

メリット

(1)低音駆動力が凄い。(ダンピングファクター:3000~10000)

(2)スピーカー駆動力の高さで、低音からミッドバスくらいまでならほかのアンプより優れていると思う。

(3)ブリッジモノにできる(2台でモノ構成が出来る)

(4)比較的軽い(20Kg以下 : この低音を普通のアンプで出すには50Kg以上必要でしょう)

デメリットと回避策

(1)高音は荒い(マルチの低音~ミッドバス用がグー)

(2)ノイズが結構ある(我が家の超高能率ウーハーだと無音の場合少し聞こえる)

(3)音が小さくなって数秒経つとスタンバイモードになって音が出なくなる。(クラシックだと音が切れる)

基板上でジャンパーすれば切れなくすることは出来るそうだ。

(4)ずっと聞いていると結構熱くなる。ファンの無い完全密閉のシャーシだから当然かもしれないが、

オン状態だと200W くらい食うそうで、触れないほどではないが、ファンで冷却することにした。

(5)信号の遅延が有るようだ。マルチで使う時は補正が必要。

- 2022/10/31(月) 00:06:21|

- アンプ

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

我が家のシステムでは、低域と中低域(ミッドバス)に課題があると思っていて、それをどう対策するかをあれこれ考えたんだけど、一つ実験したいことが有ったのでやってみた。

CROWNのK2の導入。このアンプは業務用のアンプだけど、以前にも持っていたことが有って、姿形と言い音質と言い好感の持てるアンプで割とイメージが良かったんだけど、いかんせんD級アンプなので高域は若干荒い感じは否めない。だけどそれ以外はとても伸び伸びと鳴るアンプで好感度だった。このアンプはダンピングファクターが3000~10000 と桁違いの駆動力があるそうで、ハイエンドオーディオの低域用に使っている人も多い。しかもこのアンプはブリッジモードが有るので、2台あればモノ構成で使えるからより駆動力が上がる。それでやっている人も多いようだ。

低域駆動に良さそうなアンプを探していたら、たまたまメルカリに超低価格(相場の半額以下)で程度が良さそうな、しかも2台出ていたので思わずポチってしまった。2台を1台分の価格以下で買えた感じだし、来たものは予想どうり程度が良く、内部も見てみたがピカピカだった。丁寧に使っていただけていたようだ。

音を鳴らしてみたら、最初何か凄く違和感が有って、やはりD級アンプと真空管アンプでは合わないのかなー?と半分諦めかけたのだが、どこかの記事にこのアンプは信号のディレーが有るからマルチで使う時は要注意と書いてあったのを思い出した。早速DME24Nのディレー機能を使って高域にディレーを入れてみた。確かに音が変わる。値によって良くなったり悪くなったり。最初30msec から始めてみたのだが、4msec 前後が一番良い事が分かり、最後は3.7msec で落ち着いた。(これはホーンとウーハーの位置のずれの補正も含んでいるからアンプ単体で幾つなのかは良く分からないが)

こういう実験が簡単に行えるのもDME24Nのお陰だな。(デジタルミキサーなら大体できるけど)

この値が決まってからのK2の音は驚くほど素晴らしい。まずは低域の駆動力がすごくて部屋が揺れるようになったし、凄くタイトな低音が出るようになった。だが一番驚いたのは、ホーンとの繋がりが素晴らしく良くなったこと。要するに中低域(160~500Hz 程度)が凄くきれいな音になったこと。これは完全に予想外だった。そのおかげでクロスオーバーも-12dB/oct の方が良くなった。MX-1はウーハーの低域もだけど中低域もちゃんと駆動出来ていなくて余計な音(逆起電力起因の)が沢山出ていたんだな。

ジャズももちろんだけど、さらに驚いたのはピアノや弦の音が全く別物の滑らかな音になってクラシックが素晴らしく良くなった。JBLから出る弦の音とは思えない感じになって来たよ。まさかこういう変化になるとは思いもしなかった。

このアンプの音は低域だけでなく、全般的に印象良いんだけど、高域が荒いからフルレンジでの使用はお勧めしないし、マルチで使うにもディレーの問題があるから、デジタルでマルチをしている人にしか勧められないなー。。。

- 2022/10/29(土) 16:53:36|

- アンプ

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

DSPとDACが凄く改善されて、次にやるべきは中低域の改善だなと思っている。

うちのホーンは大型とはいえ、500Hzまでしか出ないから、160~640Hz位を受け持つミッドバスが欲しいよね。

JBLなら25㎝ミッドバスとかがその帯域なんだろうけど、もっと軽々と音の出るスピーカでないとうちのシステムには合わないだろうから、やっぱり20㎝前後のフルレンジかなー?なんかイメージの合う取り合わせが無い感じ。それこそ P-610 やヨーロッパ系のフルレンジかなー? まあ、時間をかけて考えよう。

その前に、これから実験しようと思っているのは低域の駆動力を上げたらウーハーがどう鳴るか。ちょっと特殊なアンプで実験してみようと思っている。

- 2022/10/27(木) 17:34:21|

- スピーカー

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

DME24Nを導入し、ワードクロック回路の電源を改善してから、今までと音がまるで変ってしまったと感じている。デジタル信号のクオリティーが全く別物だ。ジッターの無い音と言うのはこういう音なのかと唖然とするばかり。今まで聞いていた機材は、音に濁りやうるささは有るが元気はつらつな音か、音はきれいなのだが大人しい感じの少しベールがかかったような音かどっちかだったんだけど、今聞いている音はとてもダイナミックで分解能が高く圧倒されそうなんだけど細部を聞きこんでもとてもきれいな音で濁りが全くない。各楽器の音が目で見えるようで、今までのは何だったんだという感じ。

僕は今までジッターが減ると細部も聞き取れるきれいな音になっていくんだろうと思い込んでいたのだけれど、今の音はそれを完全にひっくり返して、細部も聞き取れてかつダイナミックできれいな音なんだと教えてくれた。勝手な思い込みが打ちのめされた感じだ。初めてきれいなデジタル音源の音を聞いたと言っても良い。

さすがこの頃のYAMAHAのプロ用機材の音の評判の良さにうなずける。でも録音スタジオの本格機材はもっと凄いんだろうなー。。。その音がコンシューマー用にならないのが残念だ。

そのおかげで、AC電源ケーブルの音の差がはっきり聞き取れる様になってしまった。しかも壁コンから直接取らないと全然だめだ。幸いデジタル回路はコンセントが2つあれば間に合ってしまっているのでなんとか壁コンだけで済んでいる。またいろいろケーブルの違いやアースの取り方、壁コンの在り方などアナログな事も研究しないといけないようだ。こうやってアナログ・デジタル両方のクオリティーを徐々に上げて行くしかないんだよね。

スピーカーで聞いた時の中低域と低域の不満もかなり解消された感じはするが、まだ改善したいところだ。それはまだこれからの課題だな。

- 2022/10/19(水) 23:15:22|

- システム解説

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

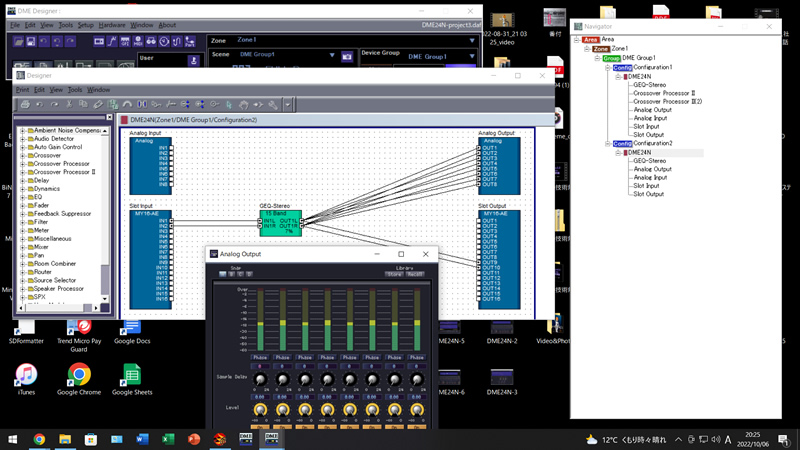

いろいろなデジタルミキサー(実体の有るもの、PCソフトのもの)も使ってみたが、あらかじめ決められたバスやら機能やらがどう接続されているのかを理解するのに時間がかかる。それに比べて DME Designer は自分で必要な機能と回路を絵で設計できるので、こんなにわかりやすいものは無い。バグっぽいものもある(上手く設定できないとか。。。)し、何でこの機能をここで設定するの?とか思うことも有るが、総じていえば僕はすごく気に入った。

まず最初に新しいプロジェクトを始めるとこの画面になります。

AREAとか、ZONEとか階層構造で出てきますが、施設で使う時の話なので、私の様なオーディオマニアには関係ないですね。

左のメニューにYAMAHAの機材や他の機材が出てきます。DME24Nを選んでクリックします。

そうするとGroupのセッティングウィンドウが出てきます。サンプリング周波数やらを設定してOKをクリックします。

すると、Zoneの中にDME24Nが出てきます。Zoneというのもどういう意味が有るのか良く分かりませんが、オーディオマニアには関係ないでしょう。

次にそのDME24Nを右クリックして、Property を開くと画像の設定に混じってIOスロットの設定が出てきます。ここで刺さっているMY16-AE基板を設定します。

すると、画面上のDME24NのアイコンにMY16-AEが追加されます。

DME24NのアイコンをWクリックすると、このDME24Nに属するIOが出てきます。左が入力、右が出力です。スロットのIOも出ています。

次に左のメニューから例えばEQなどを選びます。いろいろなEQを選ぶことが出来ます。Wクリックしてウィンドウの中に配置します。EQをドラッグして好みの場所に移動させます。

入力と出力を線でつなぎます。始点で1回クリックし、終点でもう一回クリックすれば繋がります。ここでは、AESデジタル入力からイコライザーに、イコライザーからアナログ出力回路に繋ぎました。AES入力は1つのコネクタが2ch(左右)です。これが最低限の設定で、デジタル入力からアナログ出力にイコライザーを通して信号が出力されます。(イコライザーは無くても音は出ますが。)

次は試しにEQとクロスオーバーの有る回路にしてみます。

左のメニューからそれぞれを選んで配置します。クロスオーバーにもいろいろな種類があります。

各信号を線でつなぎます。今回は2WAYのクロスオーバーにしてみました。

また、イコライザーの出力をそのままデジタル出力にも出してみました。繋げない配線をしようとすると警告されますので、気にせずどんどん繋ぎましょう。

ここでクロスオーバーのアイコンをWクリックすると、クロスーバーのパラメーター設定画面が出てきます。周波数や減衰率など設定できます。

ここで、設計した回路やパラメーターなどをDME24N本体に書き込みます。DMEDesigner のメイン画面(上の方にある)の右の方にある 『 On-Line 』 をクリックします。これで、『 Synchronization 』 のプロセスが始まります。最初にポートの設定ウィンドウが出てきます。どのDME24Nに書き込むのかの設定です。

実在するDME24Nを選んで設定してOKします。

すると 『 Synchronization 』 ウィンドウが出てきます。DME24Nの候補が右画面に出てきますから、それを選んで Go-online をクリックします。 IPアドレスは事前にDME24N本体に設定しておきます。IPアドレスはUSBで繋いだ場合でも有効です。DME24Nを区別するために使っていいるのでしょう。

Synch Direction ウィンドウが出てきて書き込む方向を尋ねられるので、 DMEDesigner ---> Device を選んでOKします。

コンパイルが終了して書き込みが終わるとこの画面になって終了です。On-Line になると回路変更などは出来なくなります。回路変更する場合は一旦On-line を外します。再度オンラインする時には『本当に書き込むか?』と聞かれ、途中でミュートがかかります。不用意な音が出ないための配慮ですね。良く考えられています。さすがに業務用だけあります。

- 2022/10/16(日) 23:32:50|

- DMX(デジタルミキサー)

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

聞いた感じで、今の我が家のオーディオの課題は、

(A) 中低域で音の濁りを感じる(ホーンの鳴きか?)

(B) 低域で周波数によるレベル差を感じる(バスレフの問題か?)

(C) まだジッターを減らせるところがあるか?(ワードクロック?AC電源?)

デジタルミキシングエンジン:DME24N を導入してからジッターの低減が進んで、音が澄んで且つ明瞭になったのには驚かされた。ジッターが減るとこういう音になるのかと今更ながら実感した。やっぱりDACチップそのものより周辺回路(DAI, PLL)や電源が肝心なんだな。

そうなってみて、具体的に今後の改善すべき点も幾つか見えてきた。

(1) ワードクロックの改善

(2) ホーンの鳴きを無くす

(3) ウーハーボックスのバスレフを研究する(バスレフを止める?ダクトをふさぐ?吸音材を調整?)

(4) AC電源の取り方を再度研究する

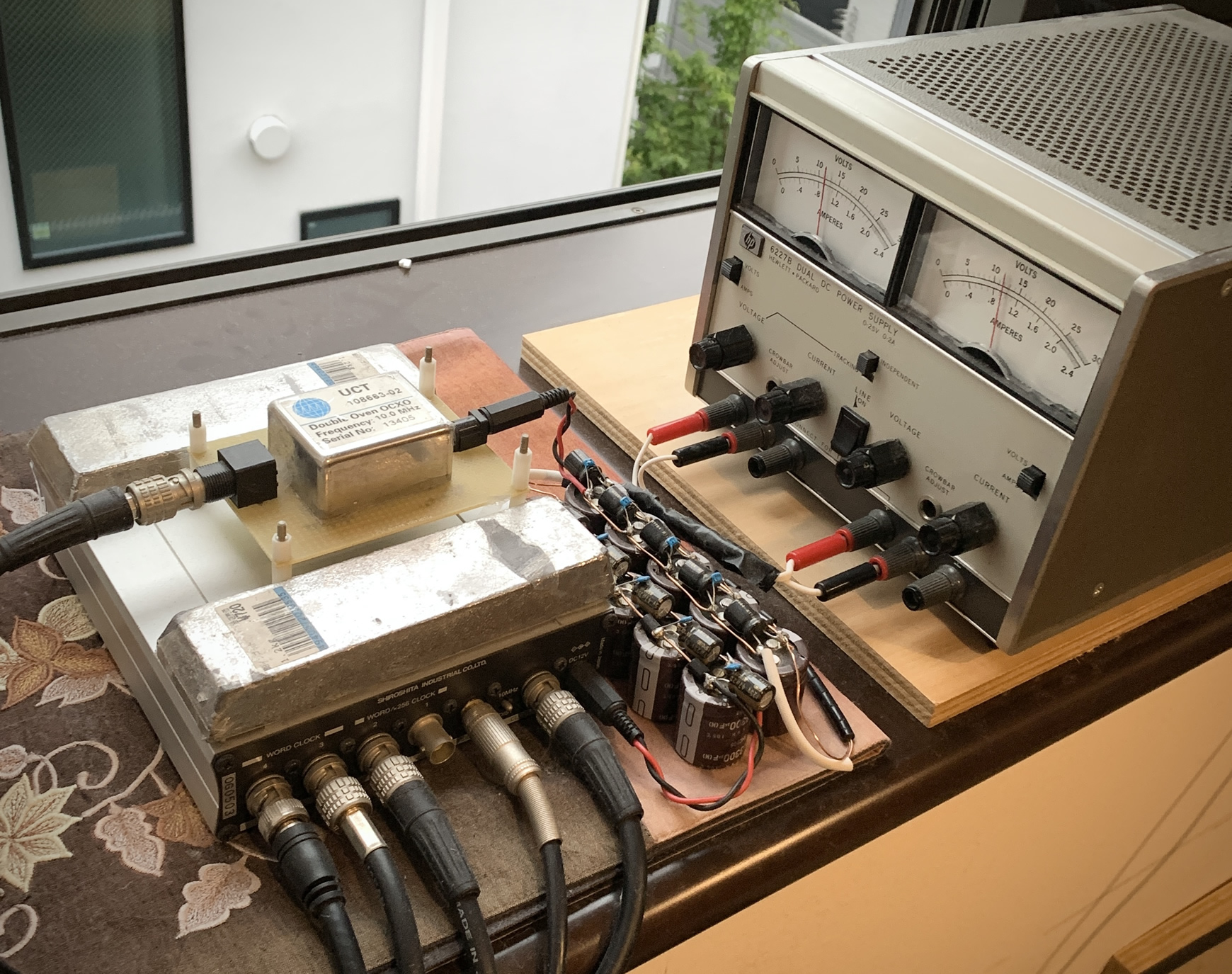

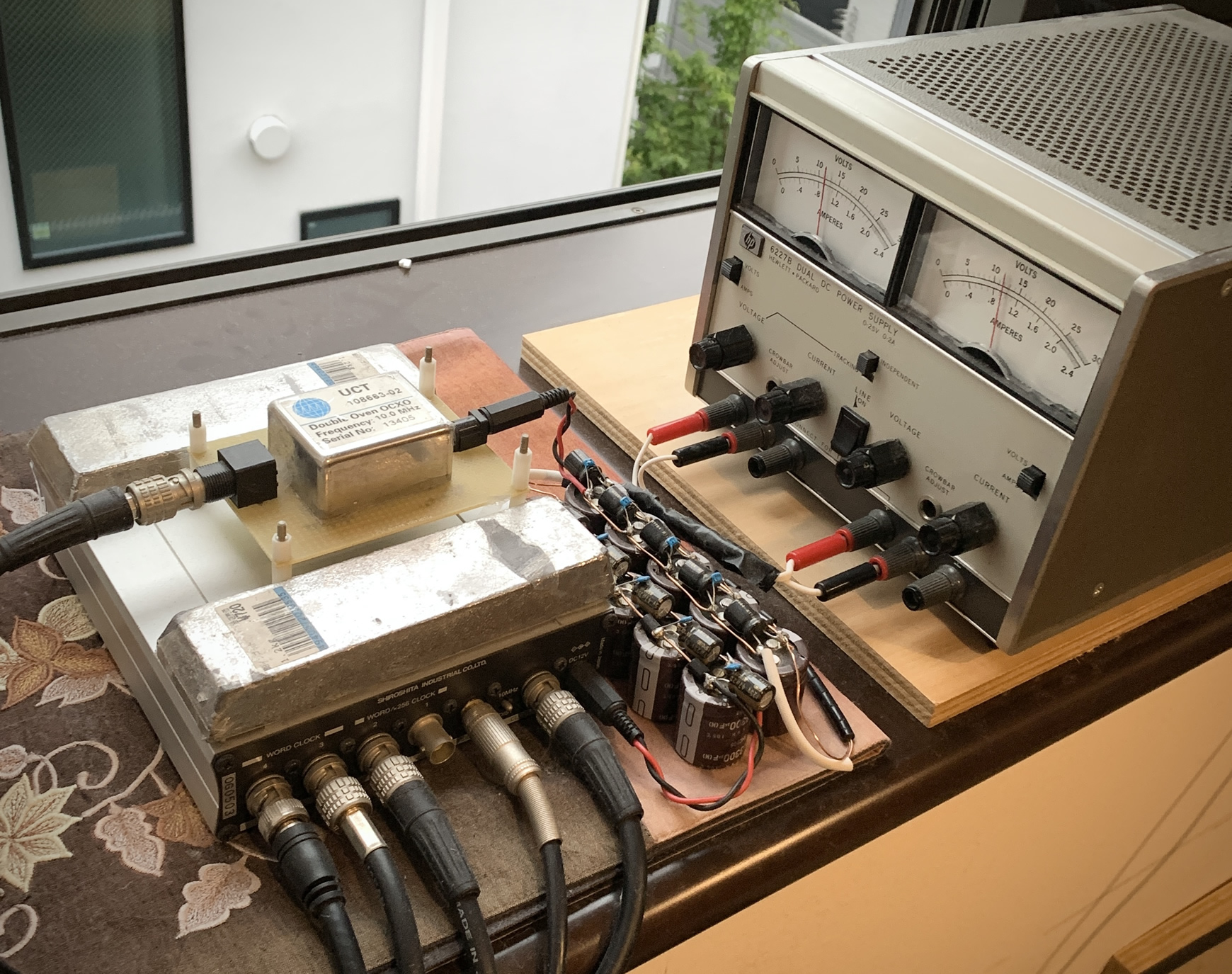

(1)については今までは必要性を感じなかったんだけど、DME24Nにしてから試しにワードクロック発生回路の電源を我が家で一番音の良い電源(HP:6227B)に変えてみたら、それだけで音がよりくっきりしてくすみが取れた。ここもまだまだ改善の余地ありなんだな。ただ、ややこしいのはAC電源は壁コン相当から取らないと音の悪くなり方が激しい。システムの中心となるDME24Nが色々な悪い部分をあぶりだしてくれている感じだ。

(2)については2WAYのクロスオーバーの実験をしている時に、ウーハーだけ鳴らしてみたらその音に共鳴してホーンが鳴っているのに気が付いた。まあ、考えてみたらあんなに大きなホーンなんだから共鳴するよね。しかもウーハーボックスの上にホーンが乗っているというのも最悪だ。試しにホーンの乗っている板とウーハーボックスの間に特殊ゴム(低反発)のダンパーを入れたら、鳴きはだいぶ減ったようだ。だが、まだ完ぺきではない。車のドアスピーカーなどの制振材でも張ろうかな? 理想的には先達がやられている様に、天井からつるしたいところだね。

色々課題が見えてきた。

- 2022/10/13(木) 17:04:14|

- システム解説

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

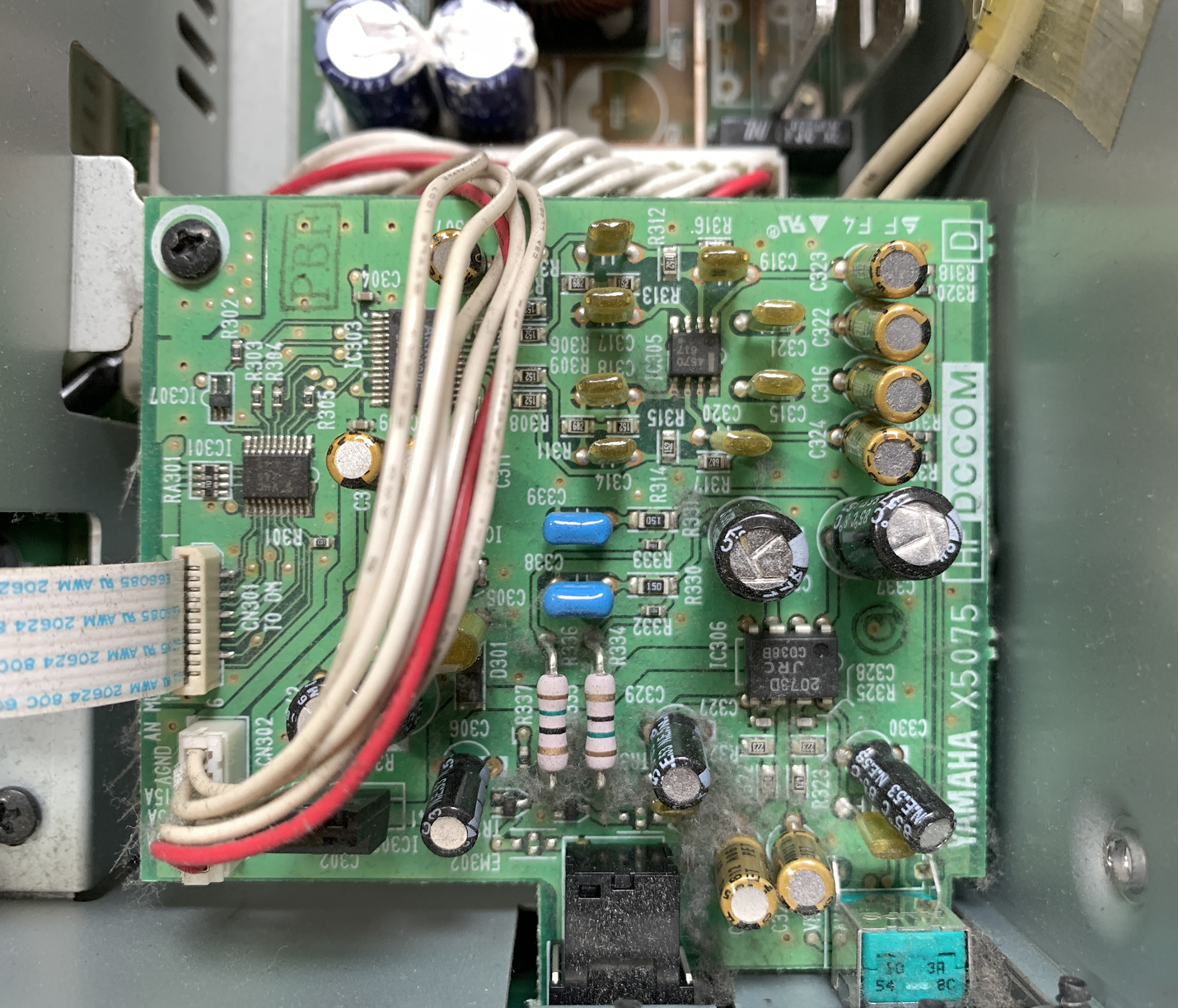

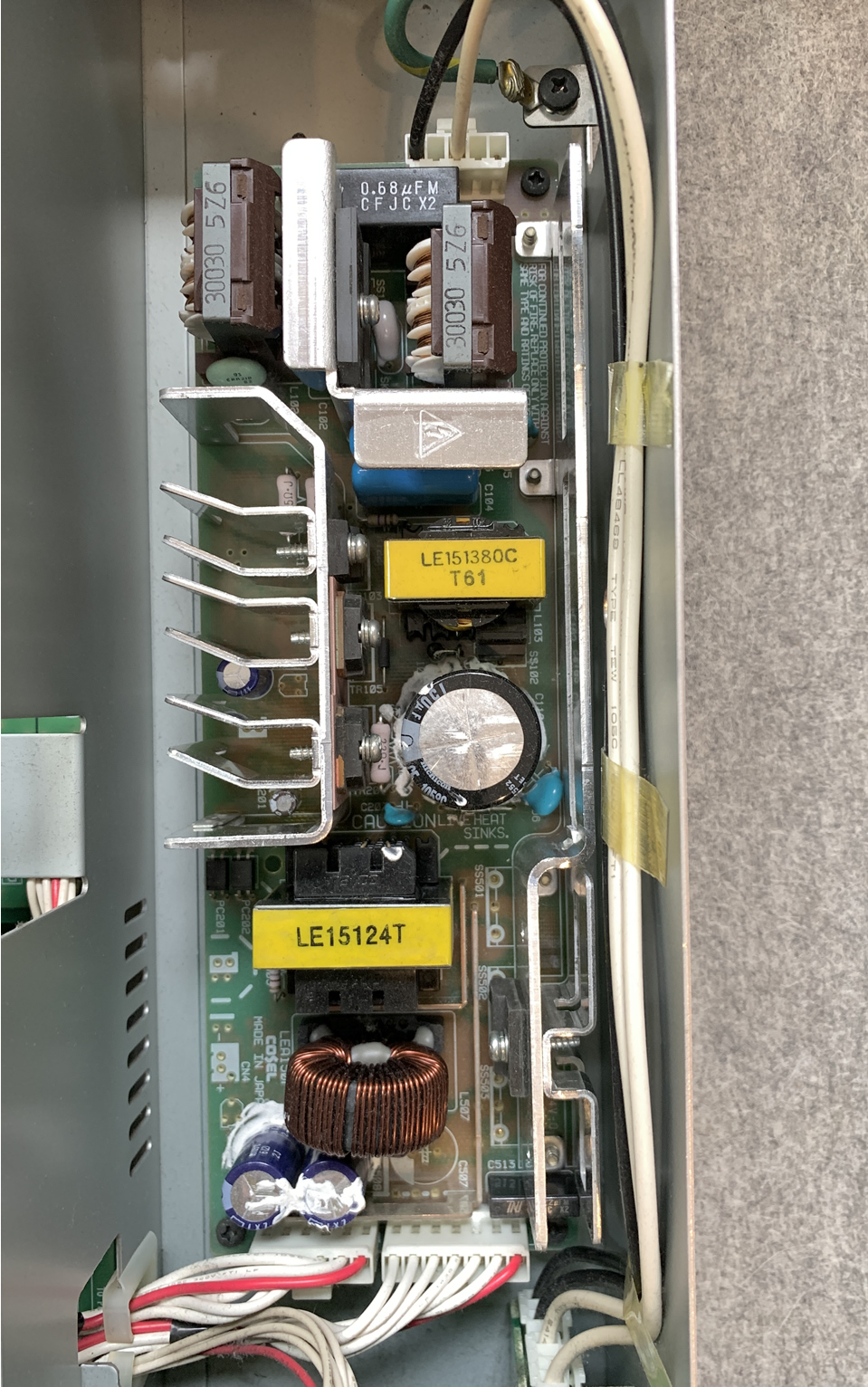

FANコントロール回路と、オリジナルのFAN(上)と交換用にと思って買ったFAN(下)。

残念ながらこのFANでは風量が大きすぎました。メチャメチャうるさい。もっと弱いのを手配中。

同じものはなかなか売っておりません。最後の手段はこれかと。。。

PANAの低回転FAN

- 2022/10/11(火) 16:01:49|

- DMX(デジタルミキサー)

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

AK4495W DAC と DME24N 内臓DACの音がほとんど変わらなくなったので、2WAYのHighもLow も DME24Nで駆動することにした。同じDACで駆動した方が繋がりも耳触りも良い。AK4495W DAC はさらに改良して明らかに音が良くなったら再登場いただこうと思う。DME24Nの導入でシステムのクオリティーはうんと上がった(DAC だけでなく、デジタル回路のジッター低減能力が高い)が、構成はシンプルになってきた。いろいろやって最後にシンプルになっていくのは正しい方向だと思う。方向性が定まったという事でしょう。

クロスオーバーは、減衰率は-18dB/Oct が一番良かった。-12dB/Oct だと少し荒い感じで、-24dB/Oct だと少し大人しくなり過ぎだった。また、300Hz ~ 700Hz まで周波数を変えてやってみたが、500Hzが濁りが無く中域が綺麗で充実して一番良かった。やはり先達の選んだ値は正しかったんだな。こういう実験が簡単に出来るのもDME24Nのお陰だ。

今後の課題は、イコライザーを駆使して部屋の音響特性を調整するのと、オリジナルDAC の改善だな。この絵を見てみるとコンシューマー用の機器はパワーアンプのMX-1とヘッドホンだけかな。意図しているわけではないけれど、コンシューマー用に魅力のある物が少ない様に感じる。まあ価格も違うから仕方ないのかもしれないが。

- 2022/10/09(日) 23:08:33|

- システム解説

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

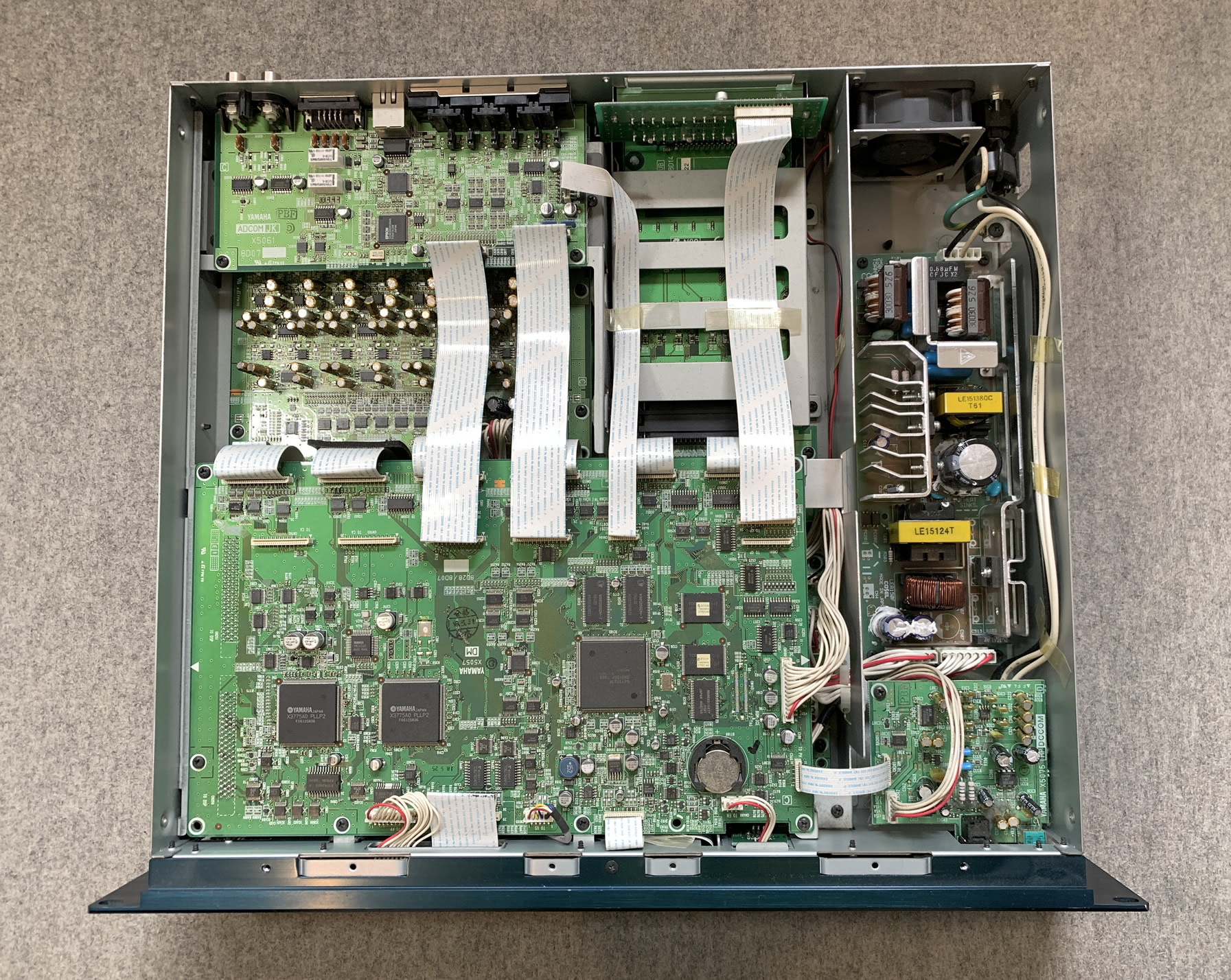

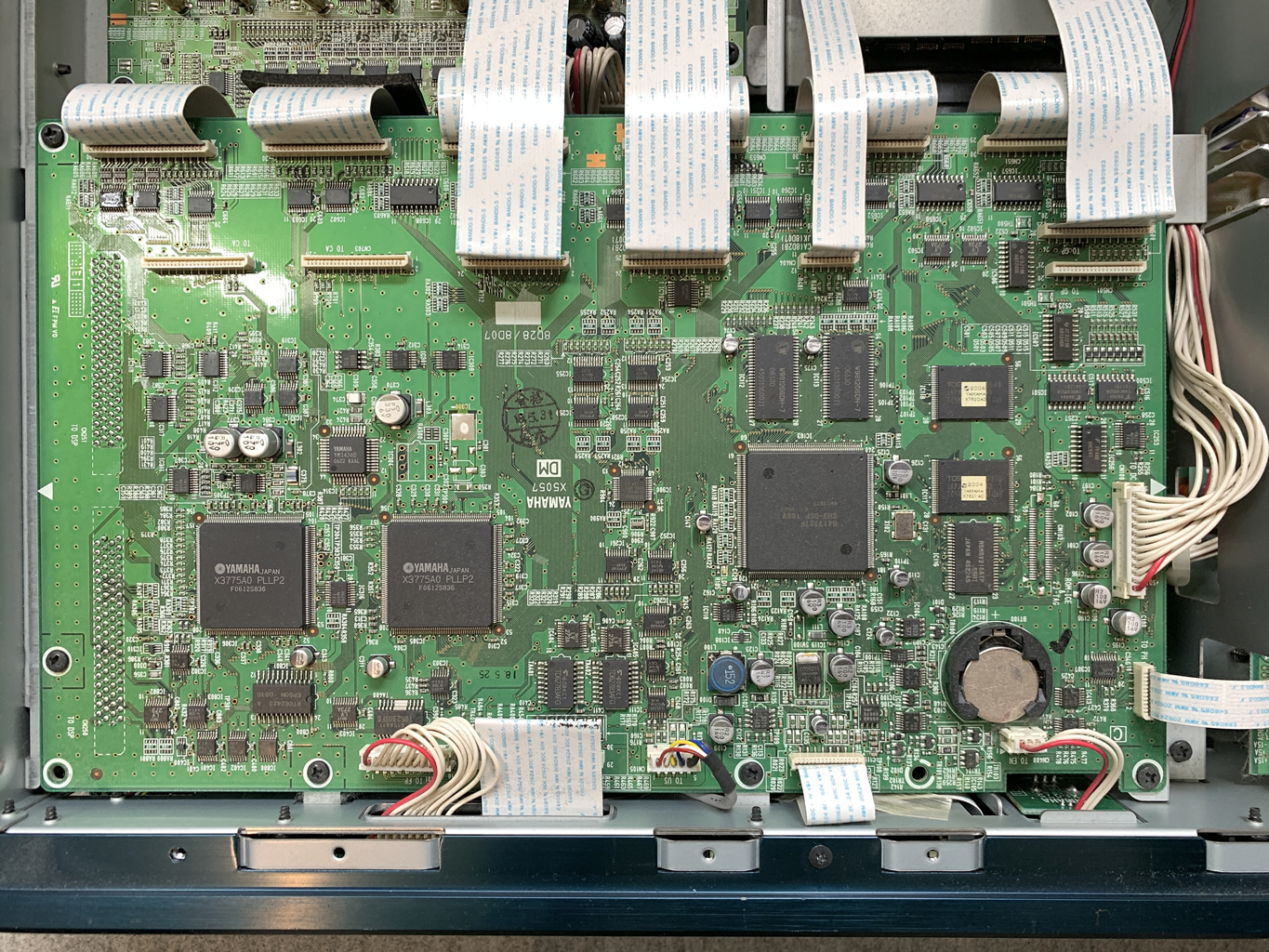

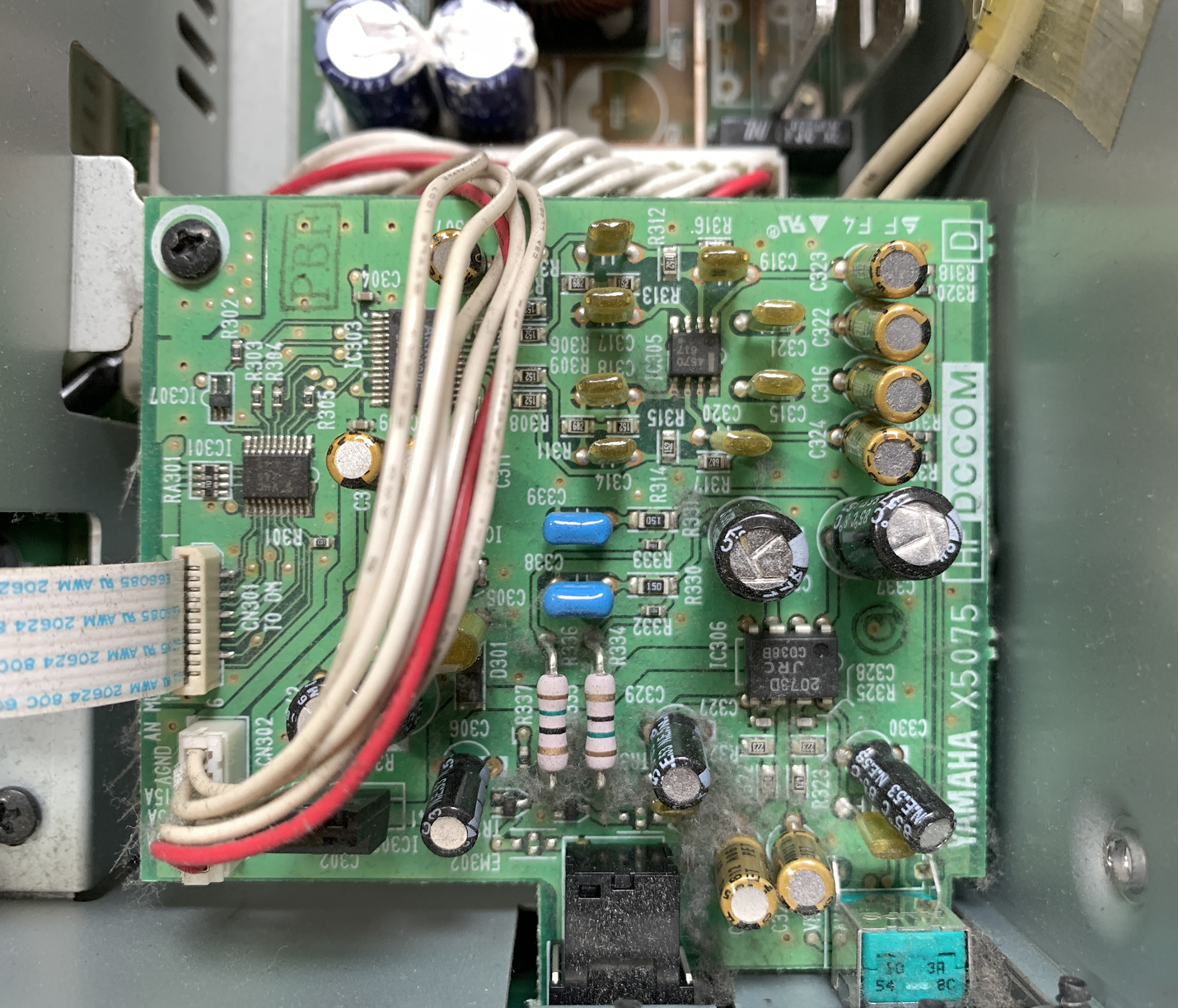

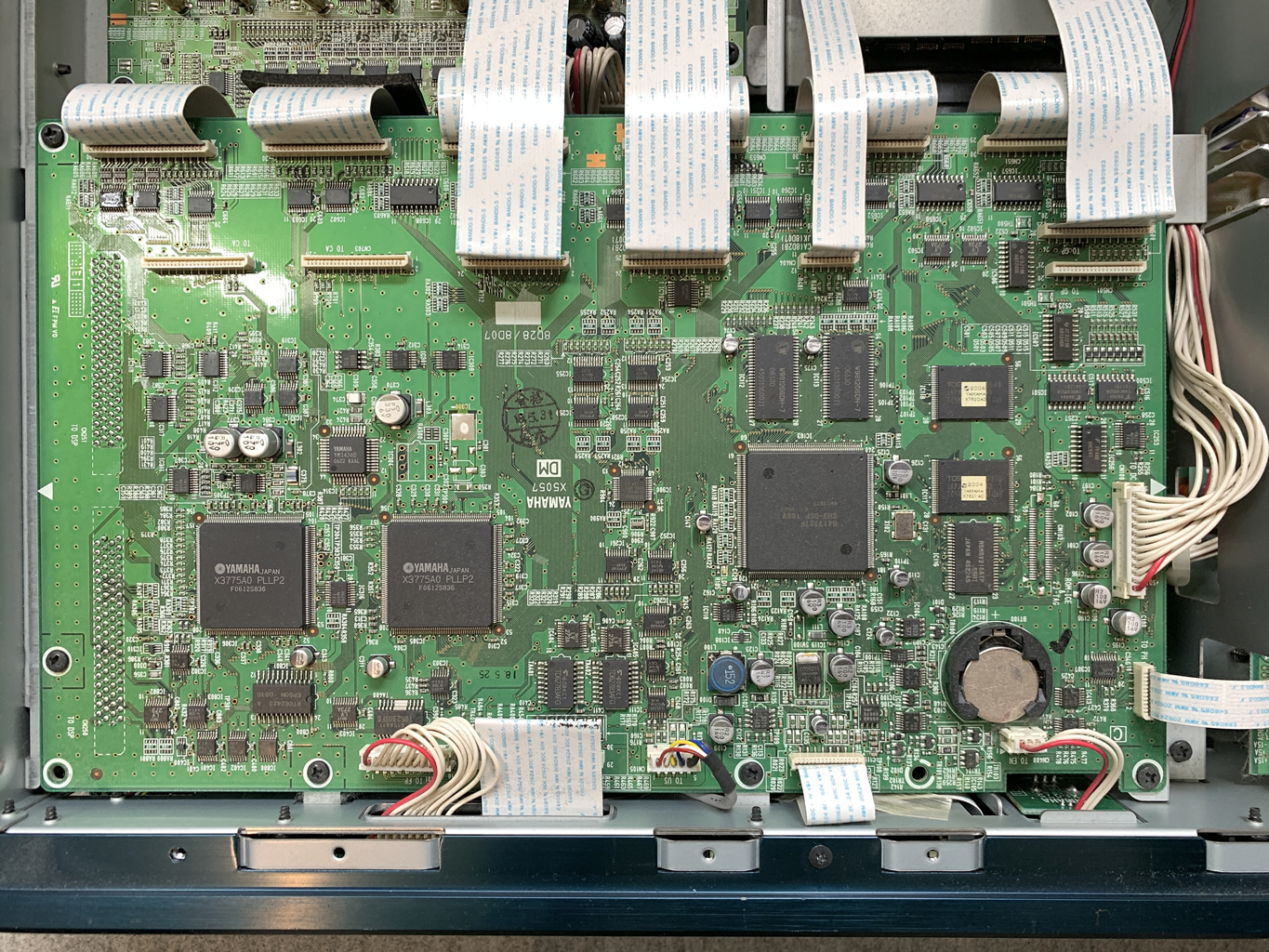

DME24N のサービスマニュアルがあった。かなり詳しいのでびっくり。

分解の仕方やブロック図、回路図、基板パターン図、部品表もある。これでかなり安心だね。

まだ詳しくは見ていないけれど、DACチップはAK4393でした。

SONYのDMX-R100のオプションDA基板もそのDACチップだったから、当時は良い物だったのでしょうね。

DME24N Service Manual

- 2022/10/09(日) 13:49:40|

- DMX(デジタルミキサー)

-

| トラックバック:0

-

| コメント:2

DME24N を使っていて感心したことの一つが、DMEDesigner の使いやすさだ。

例えばクロスオーバーでもパラメーターは下記の画像の様に沢山選べる。

実際、この絵を見て -12dB/Oct より -24dB/Oct の方が良さそうだなーと思って試してみたが、中域(ボーカルなど)の変なノイズ的な音(サ行)がとれて凄く良くなった。

また、周波数やゲインの設定もマウスオーバーすると数字が拡大されて設定(矢印をクリックして)することが出来る。当たり前じゃないかと思うかもしれないが、RMEやMOTUのミキサー画面ではこの数字設定が出来なかったりすごく小さくてやり難かったりするんですよ。きっちり大きな数字で入れられる快感。見やすい絵でもあり、設定しやすい画面でもある。

- 2022/10/08(土) 20:43:54|

- DMX(デジタルミキサー)

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

DME24Nは我が家の中核システムになった。素晴らしいと思うのは、

(1) デジタルシグナルプロセッサとして機能が素晴らしい.(PCソフトが使いやすい)

(2) デジタルシグナルプロセッサとして音が良い。ジッタ低減能力が高い。

(3) DACの音も良い。AK4495Wシステムと同等に良い

(4) クロスオーバーやイコライザなどの機能が家庭用としても使いやすい

(5) かっこいい!

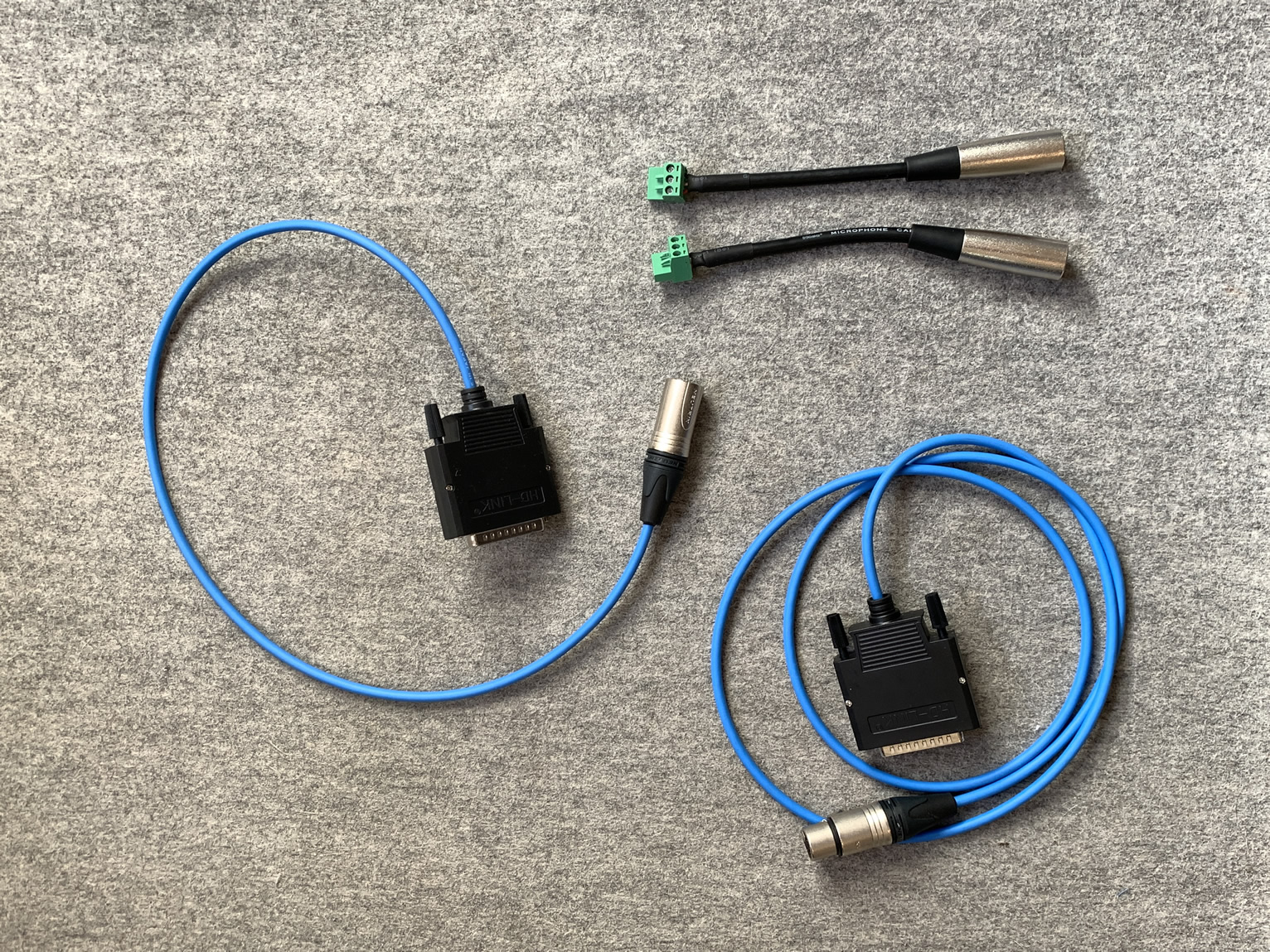

さらに音を聞き比べて、色々分かってきた。

最初に音を聞き始めた時少し明るすぎる感じだなと思ったのには訳があった。

僕はシステム全体のアナログ信号ケーブルをBELDENの8412とノイトリックのコネクタ(金メッキ)で統一しているんだけど、今回ユーロブロックと言う良く分からないコネクタを使わなくてはいけなくなったので、AMAZONで購入した変換ケーブル(写真の右の奴)を使っていた。だがこれを入れると音が明るくなりすぎるのだ。こんなに違うとは思わなかった。8412とノイトリックで変換ケーブル(写真の左の奴)をちゃんと作り直したら、DME24NとAK4495W DAC の音の差がほぼなくなった。

ケーブルと言うのは短くてもこんなに音に影響するのだと改めておもい知った。(ケーブルで音を整えるというのも可能なんだね)

ついでにDMX-E3000の音も聞き比べてみたが、音が平面的で楽器の立体感が不足な音であった。(愛着があったのだが残念)

- 2022/10/08(土) 16:36:06|

- DMX(デジタルミキサー)

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

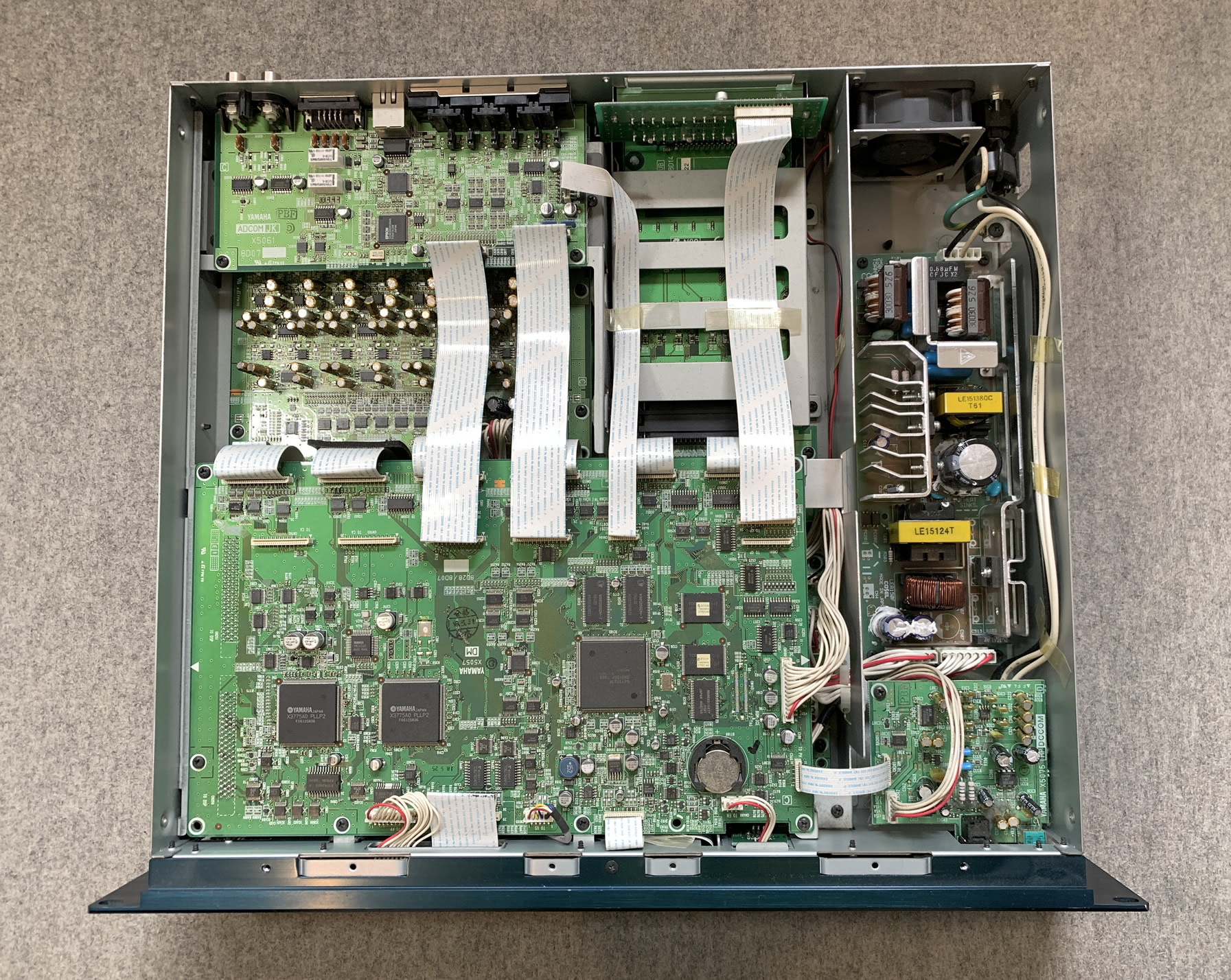

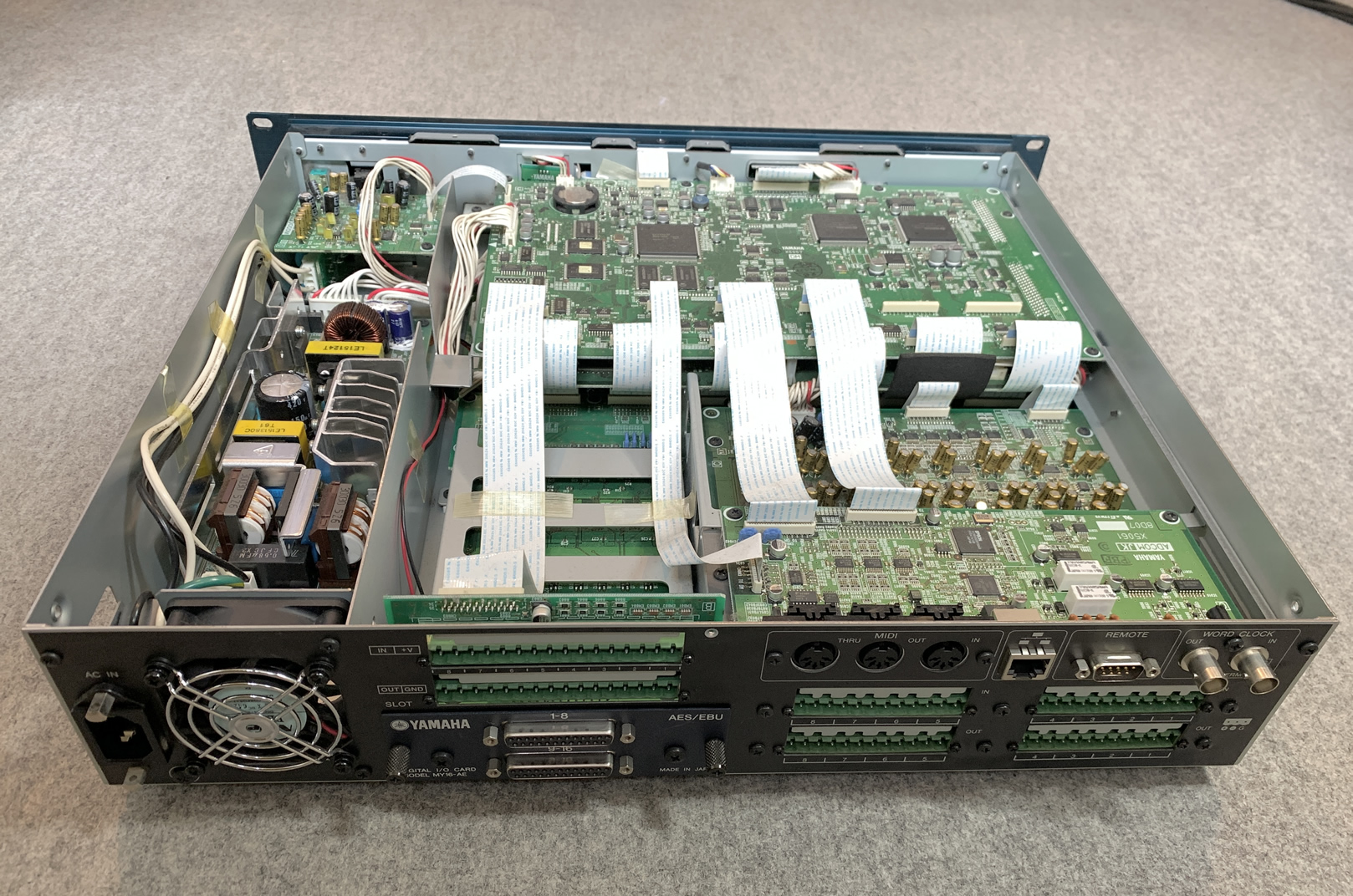

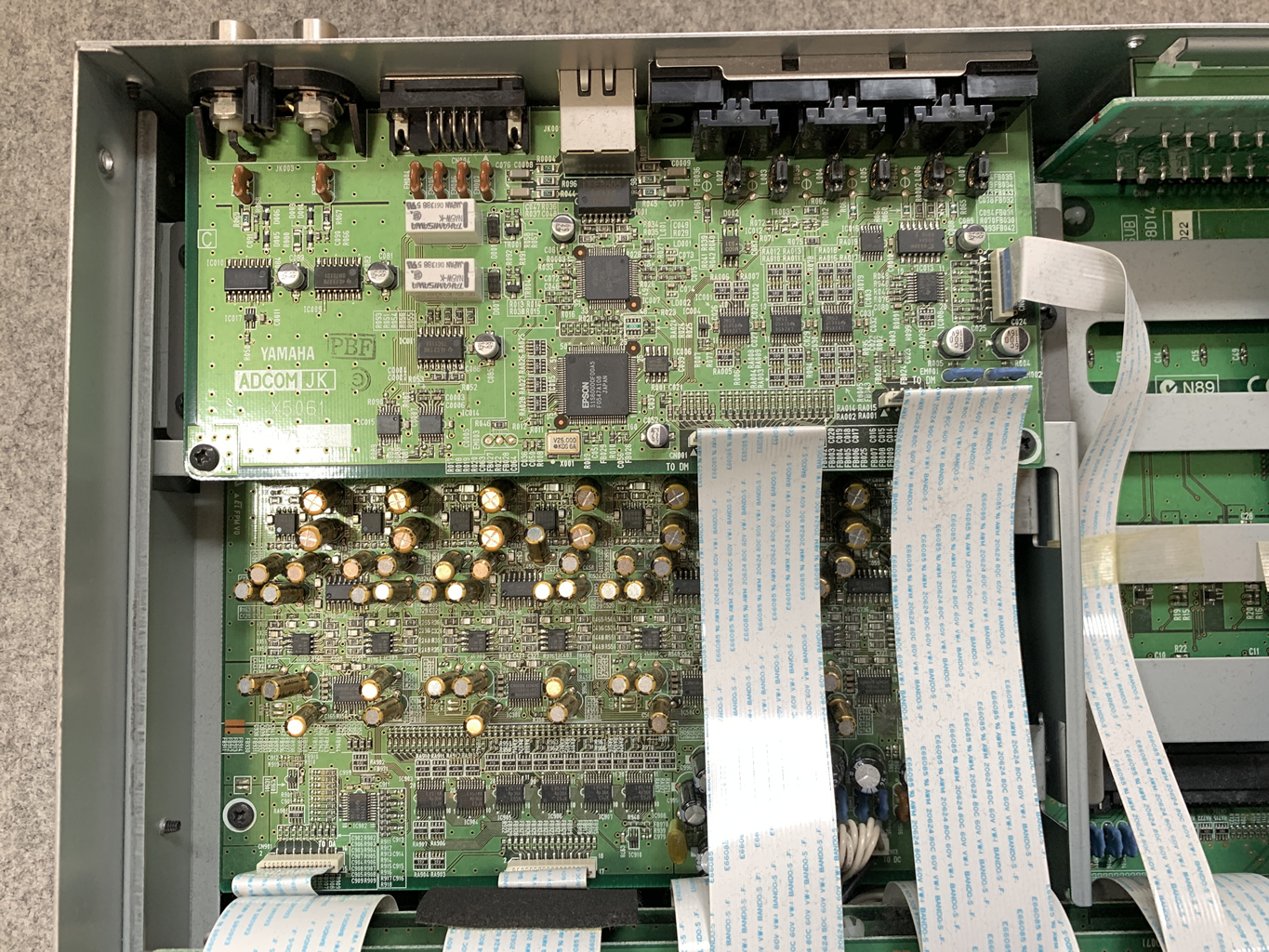

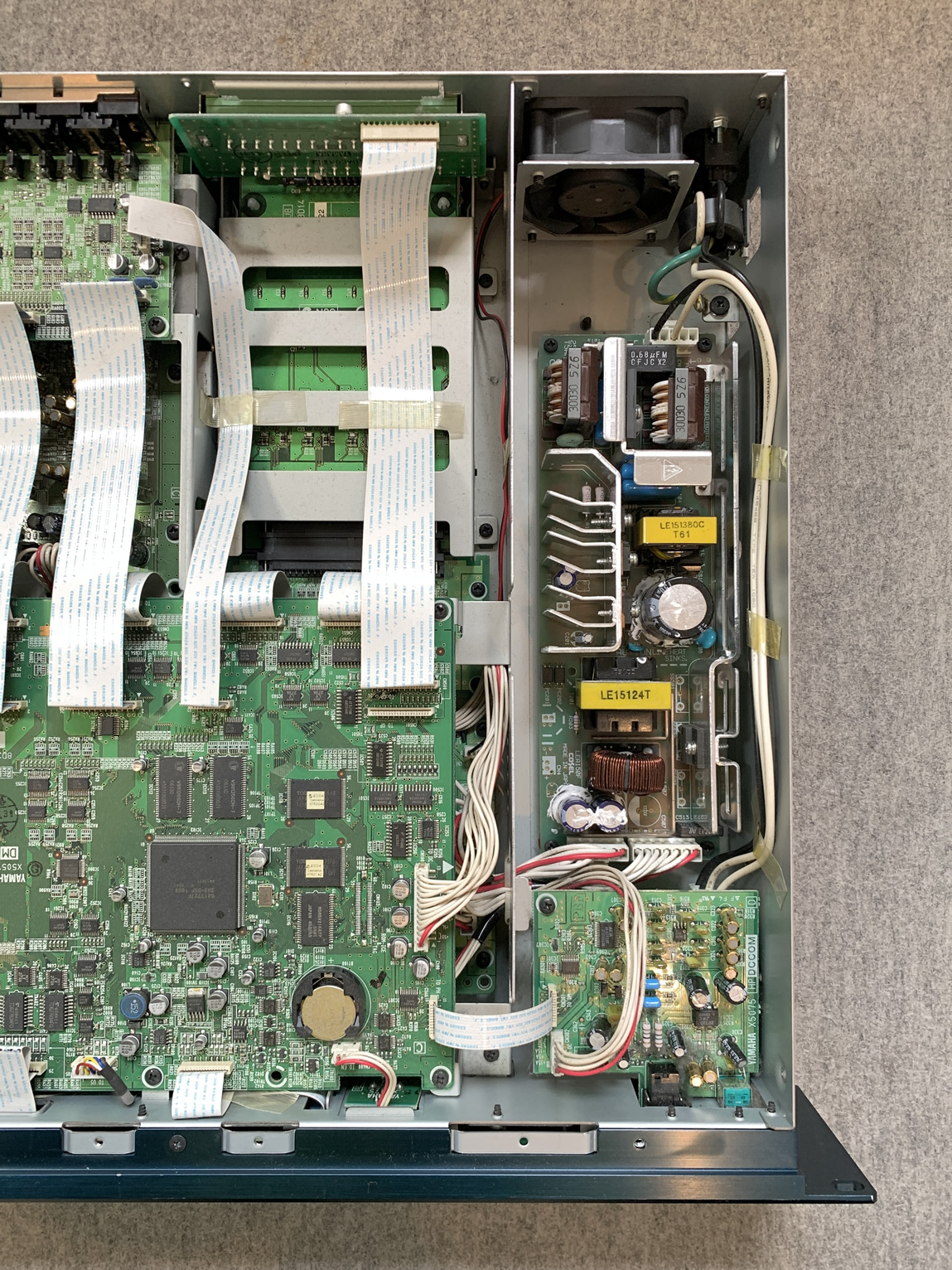

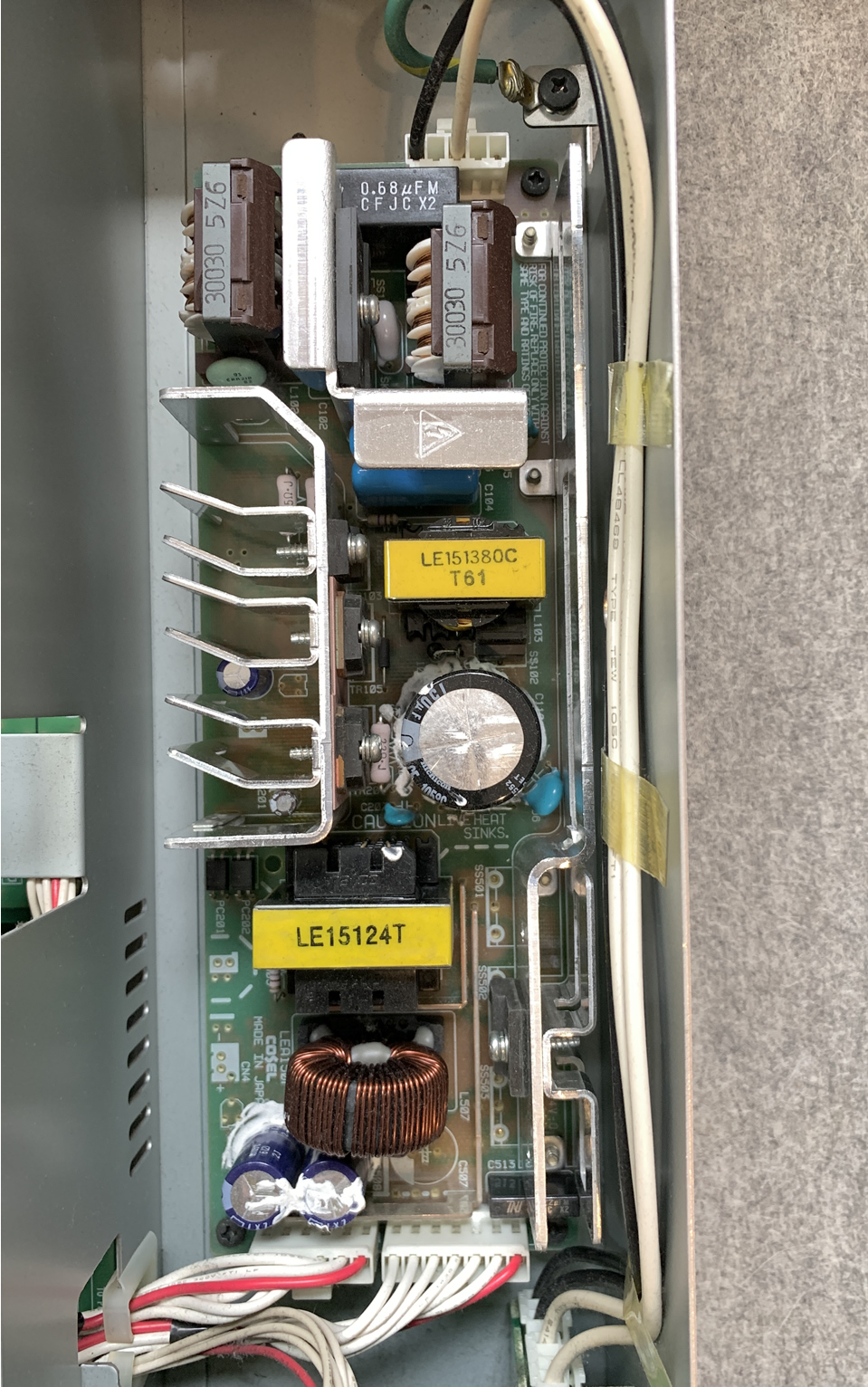

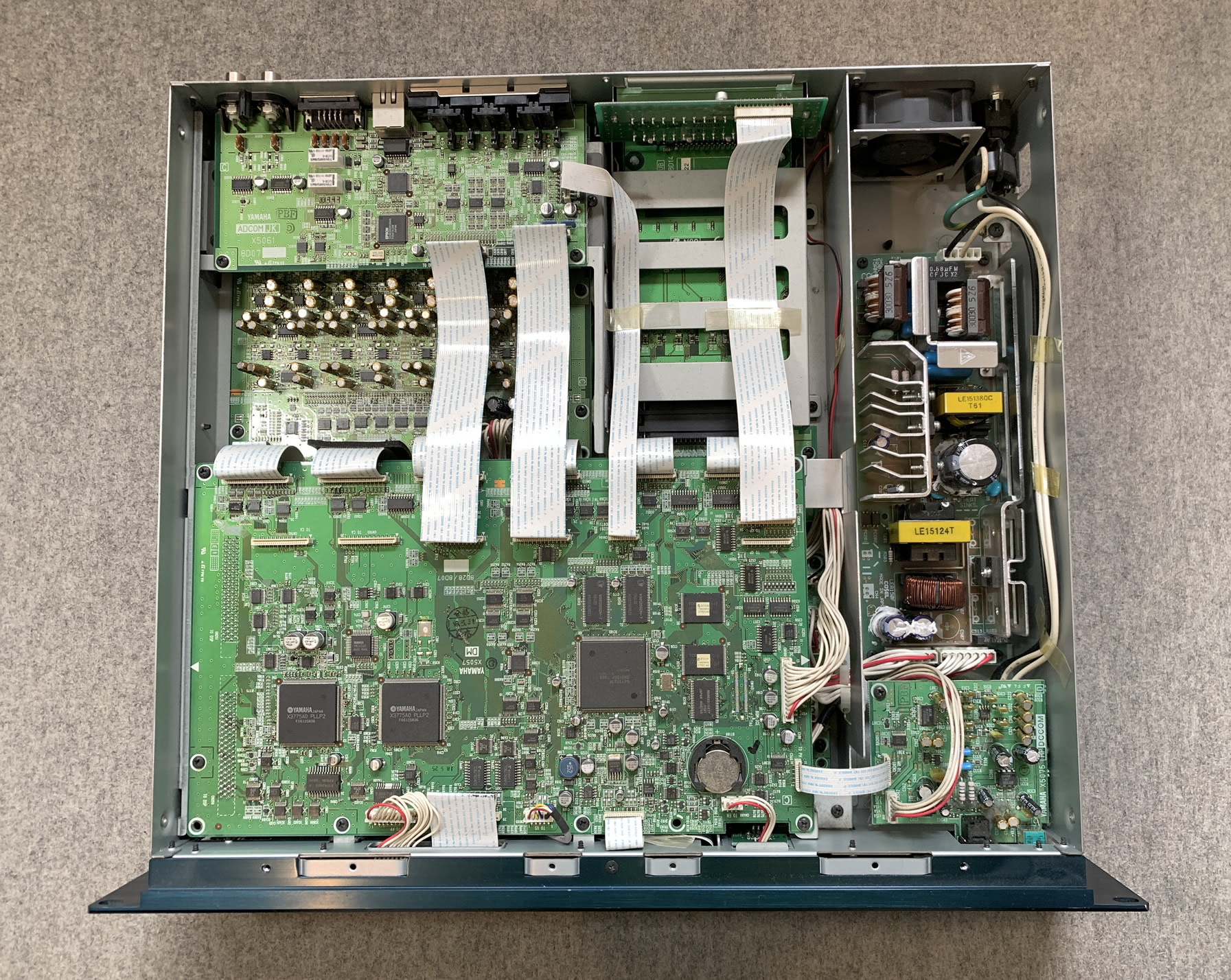

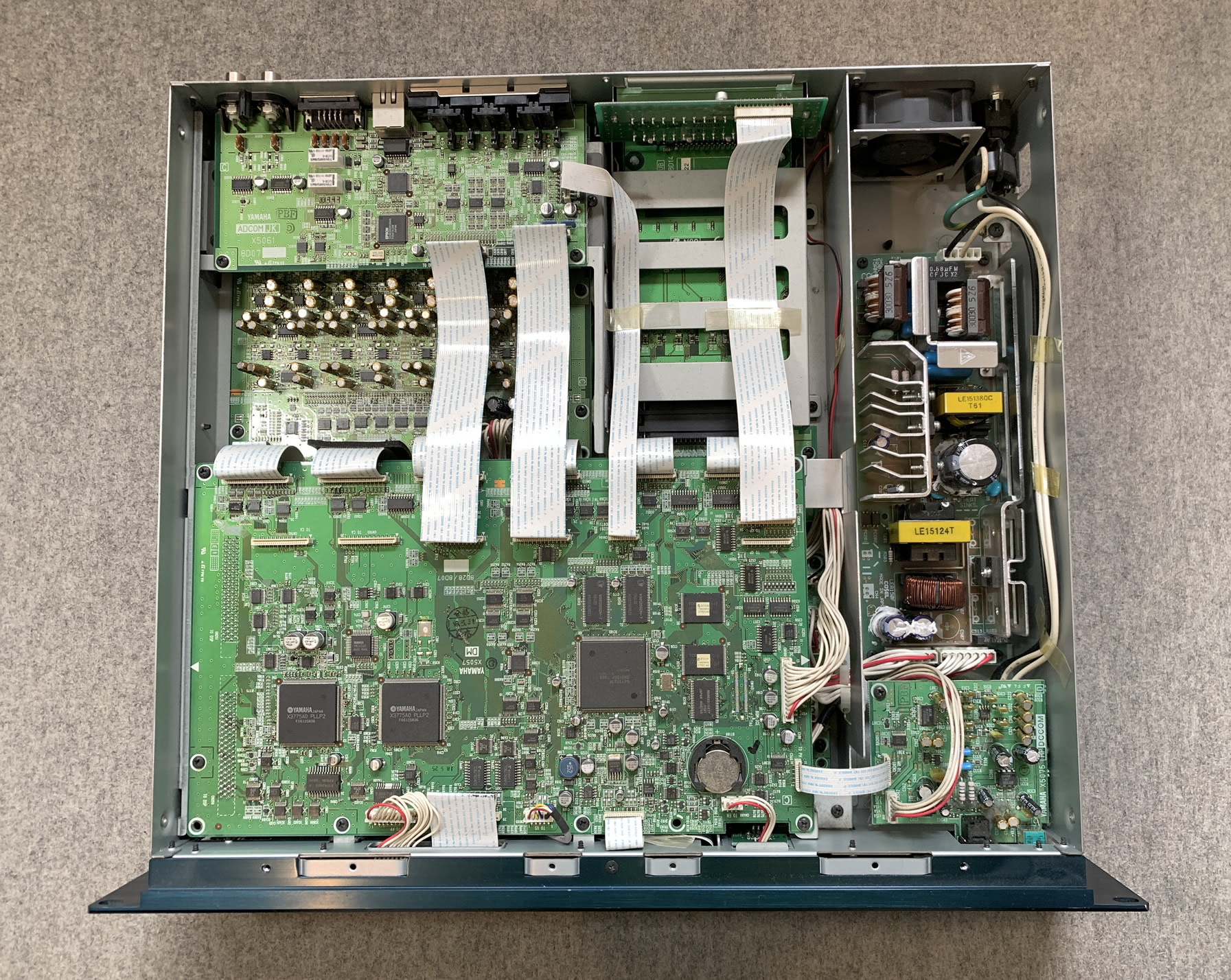

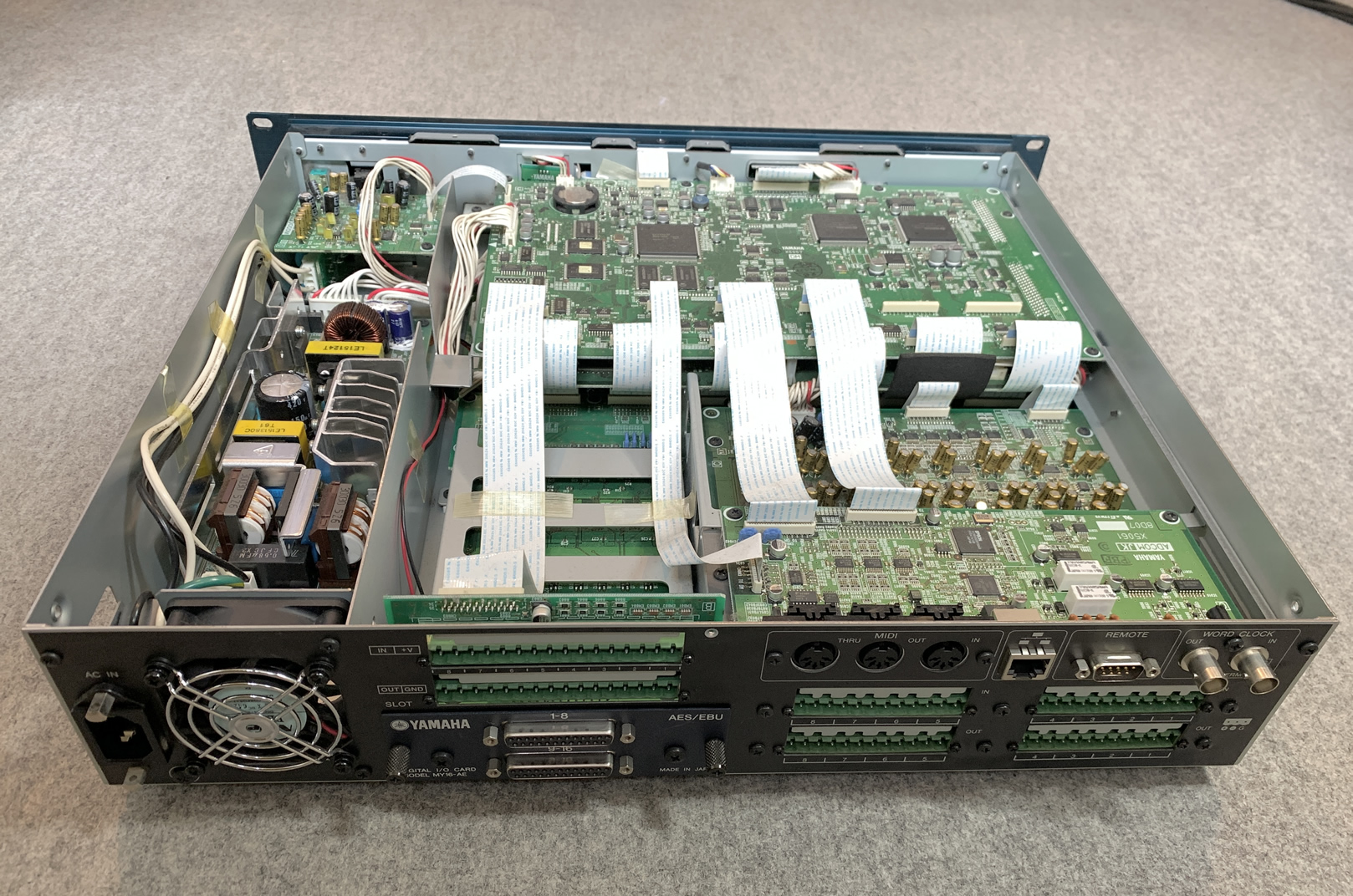

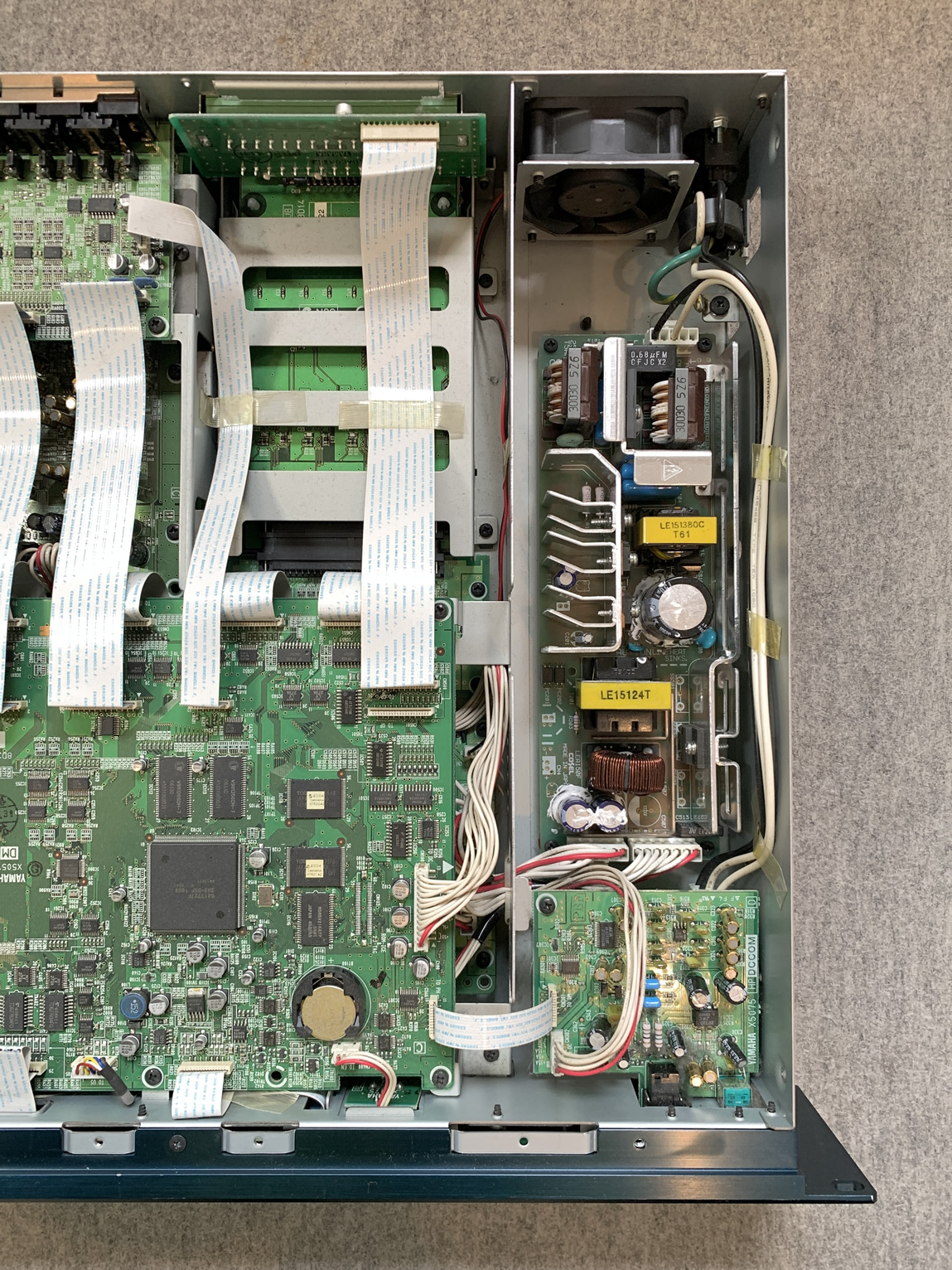

とりあえずカバーを開けて分かったこと。

(0) 多少埃をかぶっているが総じてキレイ

(1) 凄く細かく入り組んでいて手を入れるのは難しそう(3層構造で分解が大変そう!)

(2) DA基板は見えない(AD基板の下になっていて)

(3) 電源はスイッチングだね(よくこれで良い音が出るもんだ)

(4) FANは24V だったが、交換は簡単そう(12V なら近くのYODOBASHIで買えたのに残念。)

(5) 電池はすぐ交換できる(良かった)

(6) ヘッドホンアンプにも凝っているようだ

(7) 評判の良いA/Dにも凝っているようだ(使わないのもったいないなー)

- 2022/10/08(土) 09:47:34|

- DMX(デジタルミキサー)

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

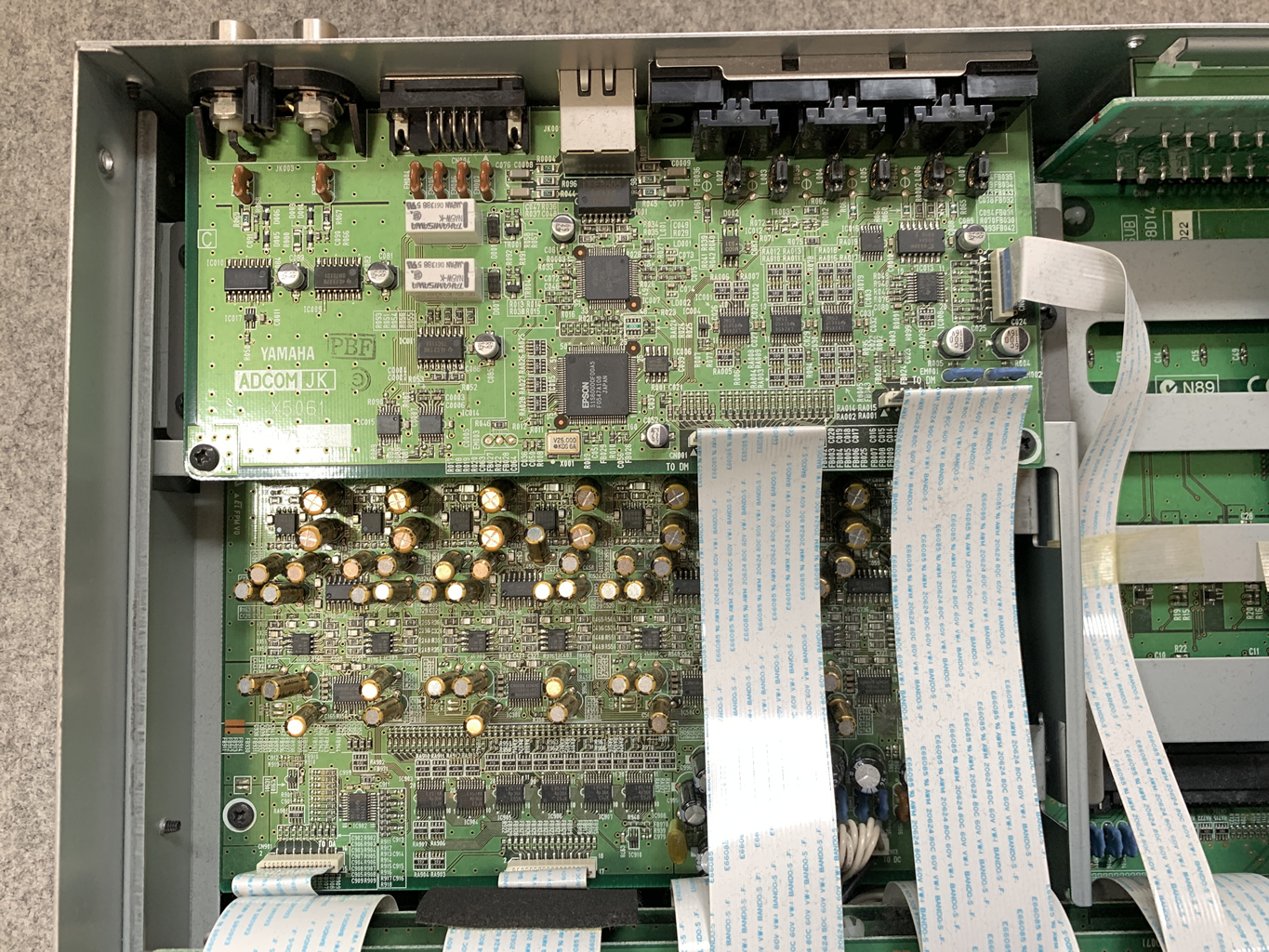

まだDME24Nはエージング中でカバーは開けていないけど、おそらくこのカードと同じDAC回路だと思われます。DMEシリーズやこのカードなどは、20年近く現役で使われているのですごいなと思います。これらのMini-YGDAIシリーズの基板はYAMAHAのデジタルミキサーなどにほとんど取り付け可能な基板なので、YAMAHAのプロ用機器の音質はこのカードが決めていると言っても良いかもしれません。今でも4万円前後で販売されている長寿命製品です。

MY-DA96 Mini-YGDAIカード

MY-DA96 Mini-YGDAIカードチップはWOLFSON(今はCIRRUS)のWM8740のようですね。特に ”すごい!”というチップではないようですが、当時は高級品なのかな。でもWOLFSONやCIRRUSは好みなので良かった。OPアンプはフィルター回路がOP275でバッファー回路がJRCの4580Dなので、これもごく普通ですね。

WM8740

WM8740特に凝った回路ではなく基本に忠実な感じで好印象。アナログフィルター回路やこのXILINXのFPGA(DAI?)や本体内蔵(この基板にはXTAL無いからね)のPLL回路に秘密が有る様に感じます。基板の半分以上のスペースを占めるアナログのフィルター回路やバッファ回路もかなり厳重な感じしますね。アナログ回路は基板自体の特性や引き回しが大事なので、ちょっと見ただけでは分かりませんが。。。

- 2022/10/07(金) 10:41:42|

- DMX(デジタルミキサー)

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

アナログ出力全チャンネルエージング中。

こうやって回路をすぐに変えられるのがたまらない。:-)

DME24N ではコンフィグレーション(回路図)を無数に作ってシーンとして登録し、フロントパネルで切り替えることが出来る。今はスピーカーで鳴らす時の"2WAY"とヘッドホンで聞く時の"FullRange"の2種類のシーンを作っている。2WAYでもクロスオーバーの特性(周波数や、-12dB/Oct とか -24dB/Oct とかのパラメーター)を変えたシーンなどをジャンジャン作れる。楽しい!

DMEシリーズは施設のPAとかに使うのが本業なのでスピーカープロセッサやクロスオーバーなどの後処理系の機能が充実していて、オーディオマニアが使っても最高の機材だと思う。(以前RMEに一般オーディオマニア向けにクロスオーバーを充実させてくれないかと聞いてみたが、断られた。彼らの中ではそういう機能は不要な様だ。なのでRMEからは撤退した。) DMEシリーズは 一般のデジタルミキサーよりはるかに扱いやすいよ。(ミキサーは混ぜるのが主目的だからね!)

- 2022/10/06(木) 20:23:37|

- DMX(デジタルミキサー)

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

試しに、DME24N と AK4495W DAC の聞き比べ(MX-1 + ヘッドホンで)をしてみた。

頭の中のイメージでは AK4495W DAC がかなり繊細な感じの様に思っていたのだが、実際聞いてみると、ほとんど差がない事に驚いた。DME24Nのエージングが進んできたせいもあるのだろうが、アタック音などの強さがDME24N の方が若干強く、弦の音がわずかに荒いかなと思うくらいで、音だけ聞かされたら聞き分ける自信はない。今のところAK4495W DACを中高域のホーン駆動に、DME24Nを中低域の駆動に使っていて、繋がりが良いのが不思議だなと思っていたのだが、理由が分かった。音調がかなり近いのだ。

僕は自分の家で馴染んだ環境で色々と試しながら聞いた機材の音しか信じない(外で聞いてわかる音の差なんて信じられない!)ので、DACの最高レベルがどこにあるのかは分からないが、今まで、音が良いと言われたRMEのFireFaceUFXや、MOTUの828X、SONYのDMX-R100、Apogee の Rosetta 200、ESOTERIC D-70vuなどをワードクロックを改善しながら聞いてきたが、それらをはるかに凌ぐ音だ。もうDACはDME24N だけでも良いかなと思ってしまいそうだ。(内部を見て電源とか改造できそうならチャレンジしてみたい。それも今後の楽しみだ!) しかも8chもDACが内蔵されている。 DME24N 恐るべし!

(デジタルオーディオになってから、かけるコストと得られる音が比例しなくなってしまった。しかも新しければ音が良いと言う事もまったくないと思う。それがオーディオを廃れさせた最大の原因だと思っている。僕はいくら音が良いと言われても、何百万円もするオーディオ機器を買うつもりはない。それでは趣味ではなくなってしまうと思うから。基本一品10万円以下。今までそれを超えたのは、KRELLのアンプとJBLのホーン、LUXMANのA3000くらいかな。。。なるべくお金をかけず安く手に入る名も無き名器とオーディオの真実を探している。DME24Nは今までの機器と毛色がかなり違うので、馴染むまで少し時間がかかったが、かなりの掘り出し物だったようだ。)

- 2022/10/05(水) 20:34:19|

- DAC

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

YAMAHA DME24N の出音を聞いていると、このDACチップは何なのだろうかと言う興味が湧いてくる。今までで一番ダイナミックで立体感のある音だと思う。YAMAHAらしい前面に出てくる音でステージが見えるような感じだ。曇りが全くない感じなので、楽器の音や空間を漂う音の流れが立体的で良く聞きとれる。一言で言うなら余計な音や曇りのない音で、高域の繊細さはちょっと足りない感じなのでクラシックには向かないが、それ以外は素晴らしい。

高域の繊細さが足りないのは電源のせい(多分スイッチング電源だろうから)ではないかと思うが、それにしてもこんなダイナミックな音の出方のDACチップはなんなのだろうか?

AK4495かなー?違うな。もっと古いな。DME24Nの発売は2006年ころらしい。とするとCS4398かな。PCM1792かもしれないが、僕の感覚だと前者の様な気がする。PCM1792は良い印象が無い。

今週末にケースのカバーを開けて中を見る予定なので、楽しみにしている。FANが少しチリチリ言っているので、交換する予定。

- 2022/10/04(火) 21:39:18|

- DMX(デジタルミキサー)

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

さて、YAMAHA DME24Nから出る音だけれど、3日ほどエージングで鳴らしてきたが素晴らしい音だ。YAMAHAらしいクリアで明瞭な音で、低域もタイトで安定感がある。ステージが目の前で広がる感じで楽器の音像がしっかりし、曇りが無くて癖が無い。今まで聞いたメーカー製のDACの中ではダントツ一番だ。色々な曲を聞いていると楽しくて踊りたくなる感じ。以前と比べると、中域の濁りが無くなって音像がしっかりし、低域もタイトでクリアだ。

これはお得な買い物だった。音質で定評のあるYAMAHAのプロ用最高級オーディオプロセッサを5万円で手に入れられた。一般的な高級デジタルミキサーは凄くかさばるが、これは比較にならないくらい小さくて軽くて扱いやすいからオーディオマニア向きだ。入出力端子がちょっと特殊だがこのサイズの機器に端子を詰め込むには仕方ないのだな。それ以外は申し分ない。PCでコントロールできるし、家庭用でも全く問題なく利用できる。もっと評判になって良い機器だがオーディオマニアで使っている人はいないみたいだな。:-)

- 2022/10/03(月) 21:10:42|

- システム解説

-

| トラックバック:0

-

| コメント:2

さて、我が家ではDME24Nがすっかり定着してきたが、最初インストールするのに少してこずったので、ノウハウを書き溜めておく。

(1)ネットワークは専用のネットワークでないとだめで、オフィスや家庭のルーターが在るネットワークはNG。ルーターではなく専用にハブを用意する。 (罠その1)

(2)PCのウィルス検出ソフトなどを止めないといけないようだ。 (罠その2)

(3)ネットワークとUSBのドライバーをYAMAHAからダウンロードしてインストールすること。

(4)最新のドライバーがどれかが分かりにくいが、下記が最新。 (罠その3)

https://jp.yamaha.com/support/updates/umd_win64_kbd.html (USB)

https://jp.yamaha.com/support/updates/nwd_win.html (Network)

(5)PCにしっかりIPアドレスを設定する。(ルーターを使わないからIPの自動取得(DHCP)はNG) (罠その4)

(6)DME24NにもIPアドレスを設定する。(正面パネルで設定可能)

(7)PCアプリ(最新版)とドライバーがセットになったインストーラーに入っているネットワークドライバーはバージョンが古く、そのあとで最新のネットワークドライバをインストールしないといけない。 (上記:罠その5)

など新たなネットワークを作るのもめんどくさいので、僕は結局デスクトップPC(画面が大きい)とUSBで接続することにした。ただし、USBドライバも最新のものがどこにあるか分かりにくく、32ビット用と64ビット用があるので、要注意。(上記)

これさえわかってしまえば、アプリ自体はまあまあ判り易いし、操作も簡単だ。

DME24Nがオーディオファンにとって良いと思う点は、

(1)ファンの音が静か(ファンコントロールされていて、凄くゆっくり回っている。風もそよそよ程度。)

(2)D/Aの音もなかなか優秀。どっしりとしてハッキリクッキリ系のYAMAHAらしい音だと思う。しかも標準装備で8ch内臓!

(3)DSPの内部処理(グライコやクロスオーバーなど)パラメータやそれらを繋ぐ配線の引き回しをPCアプリでグラフィカルに作れるというのが最高に楽しい! 配線やパラメーターを画面で創り、それをコンパイルして機器にダウンロードして使えるようにするというとんでもない作業を1クリックでしてくれるのは素晴らしいとしか言いようがない。

(4)いろいろなDSPのコンポーネントやパラメーターを瞬時に切り替えられる。例えばクロスオーバーの周波数やカットオフカーブ(-6~-48dBやカットオフ特性)など切り替えて音質の違いを確かめられる。それをデスクトップPCの大きな画面で創れる。

(5)フロントパネルのロータリーエンコーダーを全体ボリュームに出来る。GPI端子にスイッチやボリュームを繋げば、それで内部パラメーターを可変できる。

(6)今までにない機材感、高級感が有ってうれしい。

- 2022/10/02(日) 21:45:01|

- DMX(デジタルミキサー)

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

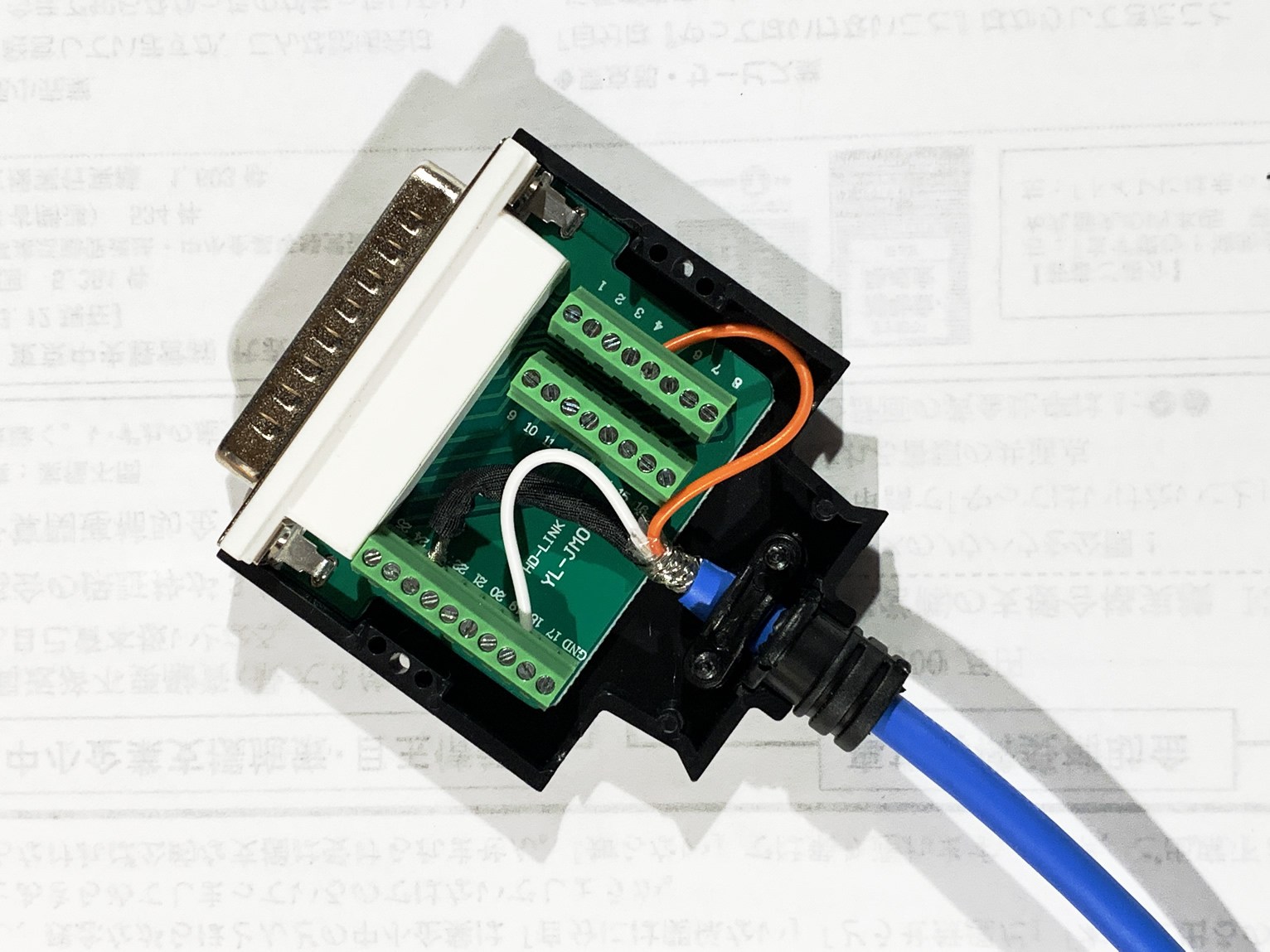

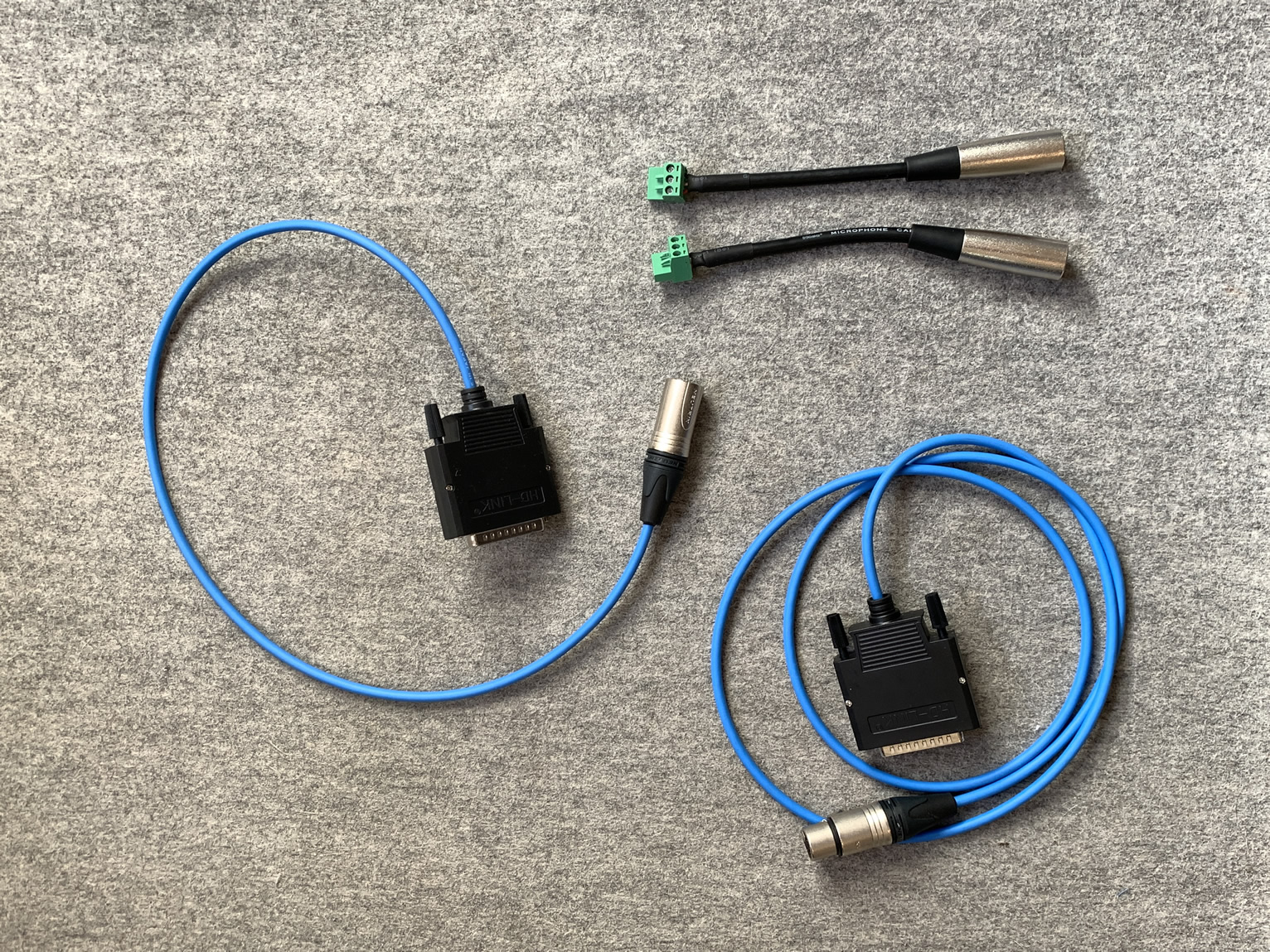

YAMAHA DME24N デジタルミキシングエンジンが来た!

とりあえずUSBで繋いで鳴るようになった。まずは不思議なケーブルを作るところから始まった。D-SubコネクタやEuro Blockコネクタはオーディオでは初めて使った。もちろんワードクロックも入れている。

心配していたファンの音は、ほとんど聞こえないレベル。ファンの速度コントロールがされていて電源投入時はファンは回っていない。最高に回ってもそよそよと吹くレベル。購入したものは若干チリチリ音がするが、いずれより低騒音のに変える事にした。

音質は、まずはヘッドホンでDACの音を聞いてみたが、なかなか好感触。ハッキリクッキリ系の楽しい音だ。低音の締まり具合はDMX-E3000より良いかもしれない。中域もクリアな音。高域は繊細ではないが汚い音ではない。AK4495WのDACに比べると繊細さがもう一歩だが、今まで聞いたメーカー製のDACの中ではかなり良い部類だ。ジャズは最高に楽しい、クラシックは明るすぎる感じ。

とりあえず、2WAYマルチで500Hzクロスで鳴らしている。HIGH側はAK4495WのDAC、LOW側はDME24Nの内臓DACでアンプを駆動。正直まだ良くなったのかどうかは分からない。だが、PC画面でDSPの内部処理を自由にグラフィカルに作れるという便利さからはもう離れられない気がする。一般のデジタルミキサーの『なんでもバスに繋いじゃえ!』と言うやり方はあまり好きではない。自分でコンポーネントを配置して配線を創るというやり方が直観的で素晴らしい。家庭用オーディオの大転換ではなかろうか?この機材は今は比較的安く手に入る。おすすめだ。

- 2022/10/01(土) 23:17:17|

- DMX(デジタルミキサー)

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

前から気になっていた、YAMAHAの "DME24N デジタルミキシングエンジン" を手配した。(ケーブルやらコネクタやらも手配してちょうど5万円ほど。定価はカード込みで50万円くらい。)

これはプロオーディオ(設備)用の高度なミキシングエンジンで、"DME Designer" と言うPCソフトで制御を設計する。一般的なデジタルミキサーのDM1000を入手しようかとも思ったのだけれど、各種設定をするLCD画面が凄く小さい(320ドット)のでちょっと嫌になった。それに比べると "DME Designer" はネットワークで繋がっていれば、離れたPCの大きな画面で制御を設計できる。しかも処理するコンポーネントを配置して各入出力を線でつなぐというとても直観的な画面になっている。配線の設計画面、パラメーターの設定画面(クロスオーバー、イコライザー、スピーカープロセッサーなどなど) などがあって、オーディオ処理が自由自在だ。例えば、クロスオーバーのコンポーネントはオーディオの各チャンネルの分だけ画面上に存在するので、とても分かりやすい。一般オーディオ用に使うならわざわざバス構造にする必要も無く、入力と出力を1対1に繋げば良い。気に入った。

DME Designer はハードを持っていなくてもこちらからダウンロードできる。 どんなソフトか知りたい方は是非どうぞ!

https://jp.yamaha.com/support/updates/dme_des_v381.html

ハードに関しては設備用機器なので、リアパネルが一般的なコネクタではなく、ユーロブロックだったり、DSUB(25P)だったりと最初ちょっと違和感あったけど、それ用のケーブルも手配できるので気にならなくなった。DME24Nの本体はサンプリング周波数96KHzまで対応している。アナログの入出力は有るがデジタルの入出力は無いが、オプションスロットに各種IFカードを入れれば自由に使う事ができる。幸い今回手配したモノにはデジタル入出力カードが付属している。また、プロ用の機器なので当然ながらワードクロック入出力が使えるから音質も期待できる。

まだ実物が無いので画面上でデジタル入出力が出来ないが、それはモノが来てからのお楽しみに。:-)

総合的に見て、こいつはクロスオーバーやイコライザーにもなる 8ch D/Aコンバーター(音が良いと言われるDM1000 と回路は同じだそうだ)としても使える優れもので、一般のデジタルミキサーと較べてオーディオマニアにも分かりやすくて使いやすい機器だと思った。唯一心配なのは、ファンの音がどれくらいかだが。

- 2022/09/28(水) 20:37:48|

- DMX(デジタルミキサー)

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

手持ちの物で中低域を改善する方法が何かないかと思い、しばらく使っていなかったインフラノイズの『デジタルアキュライザー:DACU-500』とiFi の『SPDIF iPurifier』 を試してみた。

まず中高域のDACの入力に入れてみたが改善する感じはなかった。次に中低域のDACのSPDIF入力に入れてみると、『デジタルアキュライザー:DACU-500』は凄く効果が有った。各楽器の音の締まりが良くなって、ホール感も綺麗に出るようになった。全体に音の濁りが取れて透明感が増した感じで美しい音に変身。中低域の締まりもかなり改善した。素晴らしい。これ値段は税別で19,800円もしたんだな。でもそれ以上の効果が有ると思った。

以前に使った感じだと『音が大人しくなるかなー?』と言う感じだったので、あまり期待していなかったんだけど、今回は凄い改善だ。以前は全体に入れていたのだけれど、今回は中低域だけに入れたのが良かったようだ。中低域のDACにまだ改善が必要だったんだな。これ入れるだけでこんなに改善するなんて思ってもいなかった。今まで中高域がジッター改善の主戦場なのかと思っていたが、それだけではないんだな。

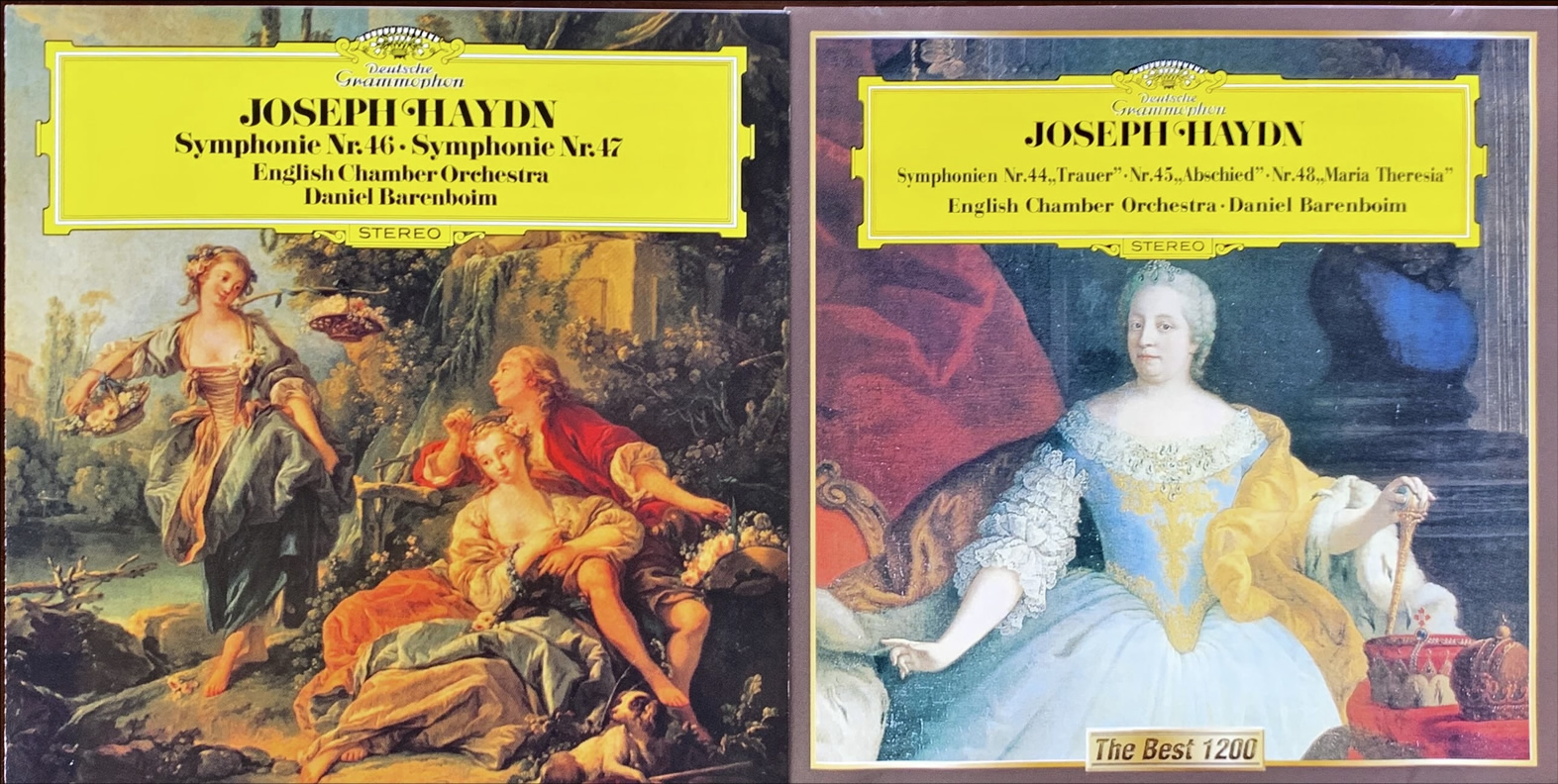

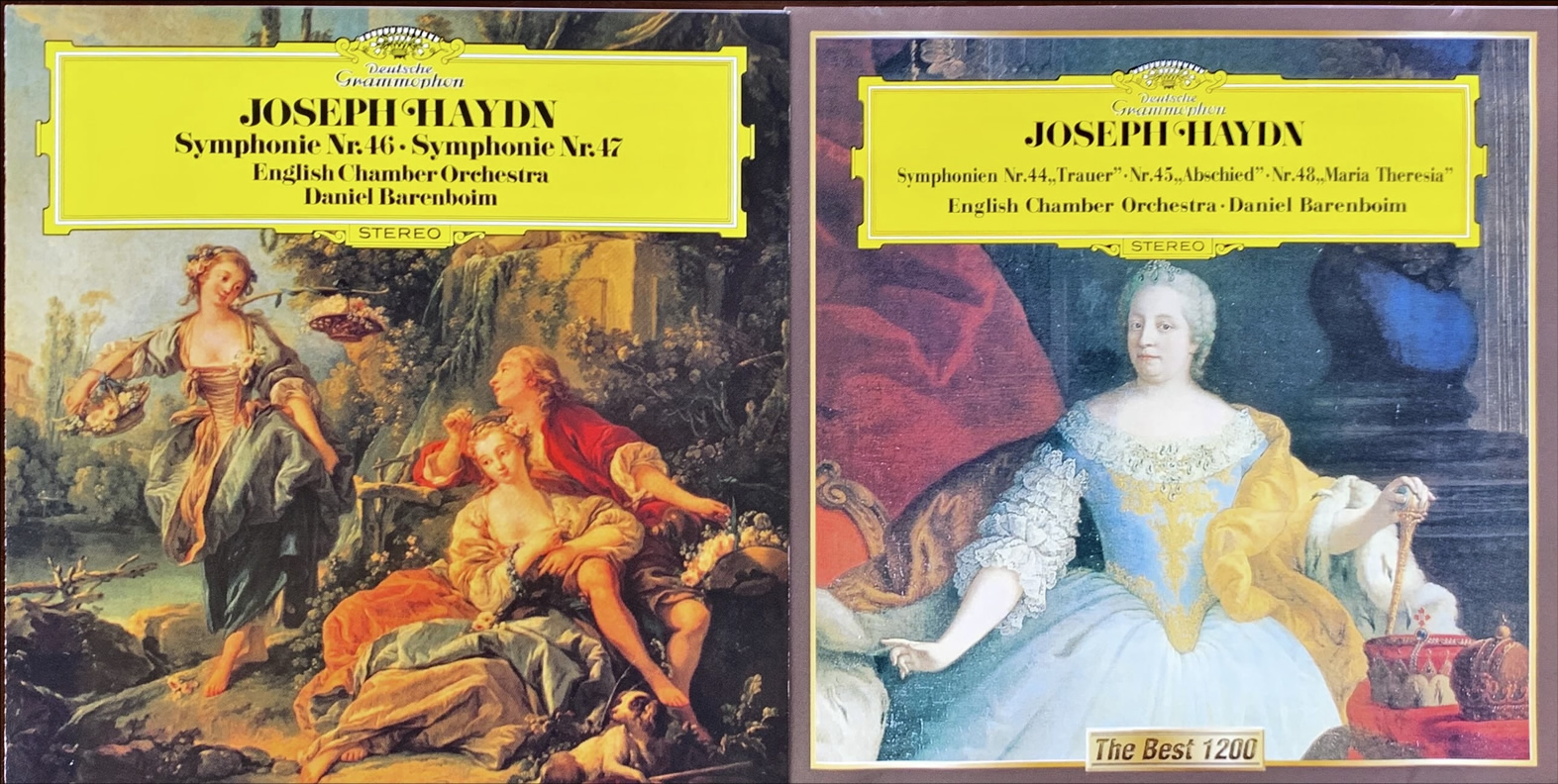

今回の改良で中低域と中高域の繋がりが凄く良くなり、ボーカルやピアノなどの音像がぴったりするようになった。そのせいか、クラシックが凄くきれいに聞けるようになったのがうれしい。今のうちのシステム(JBLのホーンだから)だと、CDからのリッピングでクラッシックを綺麗に鳴らすのが凄く難しいんだけど、一つの壁を越えられた気がする。このバレンボイムを満足いく音で聞くのが目標なんだよね。かなり良くはなったけど、もう一息頑張ろう。

この結果から考えると、SPDIFをもっと改善するためにワードクロックを改善するというのも有りなのかもしれないなー。。。しばらくワードクロックはいじってないしなー。。。

- 2022/09/24(土) 13:12:39|

- システム解説

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

とりあえず低音駆動用のアンプをYAMAHAのMX-1にしている。かなり良いが、満足しているわけではない。

低音(重低音)が満足できない可能性としては、スピーカー、スピーカーケーブル、DAC、パワーアンプなど考えられるが、おそらくアンプの駆動力不足と思われる。当面の目標は低音駆動にふさわしいアンプを探すことだな。もちろん中高域との繋がりも大事だけど。

- 2022/09/19(月) 20:14:00|

- システム解説

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

KRELLのFPB-350M を手放して、低音はLUXMANのA3000で駆動していたんだけど、ホーンの中高域との繋がりは凄く良いのだけれど、重低音(空気感)が物足りなくてどうしたものかと考えていた。

『以前は高音側のアンプの出力レベルを落とすためのトランス式のアッテネーターを入れていたのだけれど、(ホーンスピーカーが極端に出力効率が良いため)良く考えるとアンプの出力レベルを落とすのなら、2A3PPアンプの出力トランスの出力インピーダンス(巻き線比)を下げれば良い事に気が付いた。(UTCのLS-55は、1.25Ωまで下げられる)そうすればアッテネーターは要らない。』 ということに気が付いてから、YAMAHAのMX-1を低域に使う事は無かった。

今日、試しにYAMAHAのMX-1で低音を駆動してみたらこれが結構いけてる。

低音の駆動は真空管アンプだとちょっと役不足なのかなと思い始めた。いわゆるダンピングファクターが足りないのか、重低音が出ない感じだ。重低音が出ないと空気感が出ない感じがする。ホールの広がり感がイマイチな感じ。FPB-350Mは重低音は素晴らしかったが中高域のホーンとの相性が悪かった様に感じたのだが、MX-1はそこはクリアしてる様だ。以前は気になったボーカルが自然に繋がっている。意外だった。

今のシステムでFPB-350Mを聞いてみたかった。あー、オーディオは難しい。

- 2022/09/11(日) 22:07:17|

- アンプ

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

クロスオーバーをいじって、中域のもやもやは取れてすっきりしたが、高域の暴れが少し気になったので、中高域用アンプの出力にインピーダンス補正用の負荷抵抗をスピーカーとパラに付けた。2.5Ωから始めてみたが抑え気味過ぎる音になったので、段々に増やしていった。18Ωでもまあまあ良いかとも思ったのだが、最終的に27Ωを付けたらばっちりだった。高域のきつさ(サ行)が少し抑えられて美しい音に変身。

ピアノの音やボーカルがとてもきれいで輝くようではっとさせせられる。弦の音もとても滑らかでかつキラッとして美しいハーモニー。ドラムのリムをたたくアタック音が低音から高音までバランスよくビシッとまとまっている。滑らかな上に少しキラッと輝く部分が耳にとても心地良いのだ。フリューゲルホーンがえも言われず美しいし、月の光のピアノが漆黒の闇から浮かび上がるようだ。

ジャズもクラシックもばっちりだ。どのアルバムも素晴らしい。音を聞くのがとても気持ち良い。最高だー!

大型ホーンでは最高にバランスの良い音になったと思う。

- 2021/11/28(日) 23:00:07|

- システム解説

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

ずっとスランプで困っていた。

以前に高域側のアッテネータートランスが要らなくなる改良をしてから、音は良くなった(無駄な音がしない)のだけどなんか不満な感じが有るにも拘らず、どうすれば良いのか想像できずにずっと困っていた。無帰還の限界なのかとか、低域のアンプの駆動力不足かとかあれこれ考えたけど、どうも納得がいかず手が出せなかった。

だがやっと先日に改善案を思いついた。音の不満は、何だか中音域がスッキリ爽やかな感じがしないというものだった。こもったような感じでもあり、空間が狭くなっていて中音が過剰な感じ(低域や高域がスッキリしない)もして不思議でどう対処して良いのかわからなかったのだ。

ふと思って対処したのは、クロスオーバーの仕方。

クロスオーバーは急峻な方が良いのではないかと思って、-24dB/Oct くらいにしていたのだけれど、それがいかんかった。試しに-6dB/Oct くらいにしてみたら、音がノビノビして気になる中域のもたつきや過剰さが無くなり、空間の広がりもばっちり良くなった。 楽器の音が爽やかになり、聞いてて楽しい爽やかな音に変身。ただ、少し暴れ気味な感じなので、結局-12dB/Oct が一番良い事が分かった。音の緻密さも有り、空間表現も綺麗な状態。(クロスポイントでの減衰は-6dB)

クロスオーバーがこういう風に音に影響するとは全く知らなかった。シンバルの音などもとてもきれいだし、低域も歯切れよく、中域との繋がりも良く、空間がばっちり綺麗に広がっている。これで、大型ホーンによる2WAYではかなり理想に近づいたと思う。

なにより音楽が楽しく聞けるようになった。またオーディオをやる気が出てきた。よかった。やっとスランプから抜け出せた。

-

- 2021/11/26(金) 23:08:44|

- クロスオーバー

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

ここの所、オーディオをどう改善すればよいのか分からなくなって悩んでいたのだけれど、やっと改善策が見つかった。音のみずみずしさが足りない感じだったんだよね。

高音側のアンプの出力レベルを落とすためのアッテネーターを入れていたのだけれど、(ホーンスピーカーが極端に出力効率が良いため)良く考えるとアンプの出力レベルを落とすのなら、2A3PPアンプの出力トランスの出力インピーダンス(巻き線比)を下げれば良い事に気が付いた。(UTCのLS-55は、1.25Ωまで下げられる)そうすればアッテネーターは要らない。

試しにやってみたら、思ったとうりで、中高音が伸び伸びと鳴るようになった。Dレンジが広がり、音の広がりが凄く良く、部屋中に空間が広がった感じだ。それに合わせて低音側に入れていたゲインを落とすためのトランスもはずはずせた。それで低域の歯切れよさも改善できた。これも影響大。

2A3PPアンプの出力トランスの出力インピーダンスをどの値にするのが一番良いのかやってみたが、2.5Ωに接続するとちょうど良かった。5Ωだと少し高音が強い感じで、ジャズならまあまあだがクラシックが賑やかな感じだったが、2.5Ωにしたらジャズもクラシックもいぶし銀的な感じで好みだった。クラシックの弦の音が良い感じに変身。うれしい。

アナログ回路は究極のシンプルになってきて、良い感じだ。

さーて次はどうするか、いよいよ低音側DACの改良かな?

- 2021/09/04(土) 22:41:08|

- システム解説

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

低域の駆動アンプを、FPB-350m ---> A3000 に切り替えた結果だけど、

当然ながら良い面、悪い面がある。

良い面は、全部真空管アンプになったから中高域との繋がりは抜群に良くなった。

やっぱり真空管アンプとトランジスタアンプは音の感じが違うから、どうしてもうまく繋がらない感じはあった。それが無くなったからクロスオーバー周辺での違和感が無くなって、中域特にボーカルなどが凄くきれいになった。

一方、重低音の駆動力はFPB-350mの方が有るから、A3000ではかなわない部分がある。

まあ、一長一短で仕方ないね。僕は中域の繋がりの良さの方がより大事だと思ったからA3000 を選択した。

FPB-350mはお嫁に出してしまったから、A3000で頑張るしかない。(ちょっと残念な気持ちも有るのだが) とりあえずスピーカー端子のバナナ接続のアダプターは作り直して大分低音のかっちりした感じは出てきた。AC電源ケーブルもかっちり系のケーブルに変えてみよう。手配しないとね。

- 2021/06/20(日) 22:29:02|

- システム解説

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

アナログ部のシステムを入れ替えた。

見た感じもスッキリして良い。

音も僕の理想の『ラジオの様に聞きやすく、大きな音で良く聞くと凄くHiFi』にさらに近づいた。

A3000をメンテして良くしていこう。まずはスピーカー端子だな。

FPB-350Mはお役御免だな。

- 2021/05/30(日) 18:59:07|

- システム解説

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

2A3 P.P.アンプの音がどうも気に入らなかったので、あれこれ調べたら原因が分かった。

一つは以前実験した時にホーン用のアッテネーターをなぜか-15dBに設定して、それがそのままになっていた。要はアンプがサチっていたのだ。お恥ずかしい。-9dBに設定し直した。

もう一つは初段用の別電源はしばらく使っていなかったので、電解コンデンサーのエージングが足りていなかった。2日くらいエージングしたらかなり変わって、少し引っ込んだ感じだった音が前に出てくるようになった。

これで、2A3 P.P.アンプは素晴らしい音に変身。初段用の別電源を加えたことで、以前はDレンジが狭い感じであったのがノビノビしてくれたし、前後左右の音の広がりもスピーカーを越えて音が出るようになった。やはり初段の電源は命だな。

2A3 P.P.アンプが凄く良くなったのを機に、今まで手を付けていなかった低音用アンプの聞き比べを行った。

ウーハーの改善をしてからずっと、KRELLのFPB-350Mを使っていて、特に不満も無かったので、そのまま聞き比べはしていなかった。

今回較べたのは、KRELLのFPB-350Mと、LUXMANのA3000とYAMAHAのMX-1

FPB-350Mはいままで聞いたトランジスタアンプの中では最高で、低域の安定感、中域の綺麗さが素晴らしいと思う。LUXMANのA3000は以前は中高音用に使っていたのだが、2A3 P.P.アンプが良くなってから出番を失っていた。30dBと言う高帰還やカソードNFBなどトランスも自社生産していたLUXMANでなければ出来ない回路だ。YAMAHAのMX-1はヘッドホン用アンプで愛用している。全域でバランスよく、とてもクリアな音。

まずFPB-350Mで聞き慣れた曲を数曲聞いてから、MX-1に変えてみた。正直かなりがっかりした。低域ももたついた感じだし、ホーンとの繋がりも良くない。しばらくエージングして多少良くなったがあまり変わらず。残念だが、全然だめだった。もう少し頑張れるかと思ったのだが、残念。

次にA3000に切り替えた。切り替えてびっくり。ホーンとの繋がりが素晴らしいし、楽器の音がより立体的になり、音場が何倍も広がった感じ。少し賑やかすぎるかな?と最初思って、再度FPB-350Mに戻して耳を慣らしてからもう一度聞いてみた。

どちらも素晴らしく捨てがたい感じで、低音の駆動力、ホーンとの繋がりもとても良い。だが違うのはFPB-350Mは音が少し大人しく引っ込んだ感じに聞こえる。音場の広さや艶やかさがA3000の方が上だ。聞くまではA3000は低音の駆動力で負けるのでないかと思っていたのだが、まったく負けていなかった。かなり意外だった。A3000の時はクロスオーバーは-6dBの方が良かった。

ホーン駆動時に音の濁りが気になる中高音用のアンプは無帰還・多電源の2A3 P.P.アンプで、駆動力が大事な低音用は高帰還で安定感のあるA3000。なかなか良い取り合わせになったと思う。

結局全部真空管アンプになった。やっぱり出力トランスの有る真空管アンプが、スピーカーと言う複雑怪奇な負荷を駆動するには良いのではないのかなー。

- 2021/05/29(土) 22:13:57|

- システム解説

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

多電源化をして、間接音が優位になり過ぎたので、

中間トランスの2次側に負荷抵抗(300KΩ)を入れて音質調整をした。(今まではオープンだった。)

この値を200K~500KΩくらいの間で調整すると良いようだ。とりあえず300KΩで良い感じ。

これで直接音と間接音のバランスが良くなり、空間の広がり、音の繊細さ、音の綺麗さなどが良いバランスになったと思う。だが100%満足しているかと言うとそうでもない。なんだかちょっと物足りない感じもしている。色気が減ってしまったようだ。もう少し実験を重ねよう。

トランスは負荷をかけると直接音優位になるよね。。。(トランスに限らないけど、負荷をかけると直接音優位になるよね。トランスはそれが上手い具合に調整しやすい様に思う。)トランスと言うのは本当に面白い。磁界と言う物理現象を使う宇宙的デバイス。

100%経験則。

- 2021/05/23(日) 15:49:30|

- 真空管アンプ

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

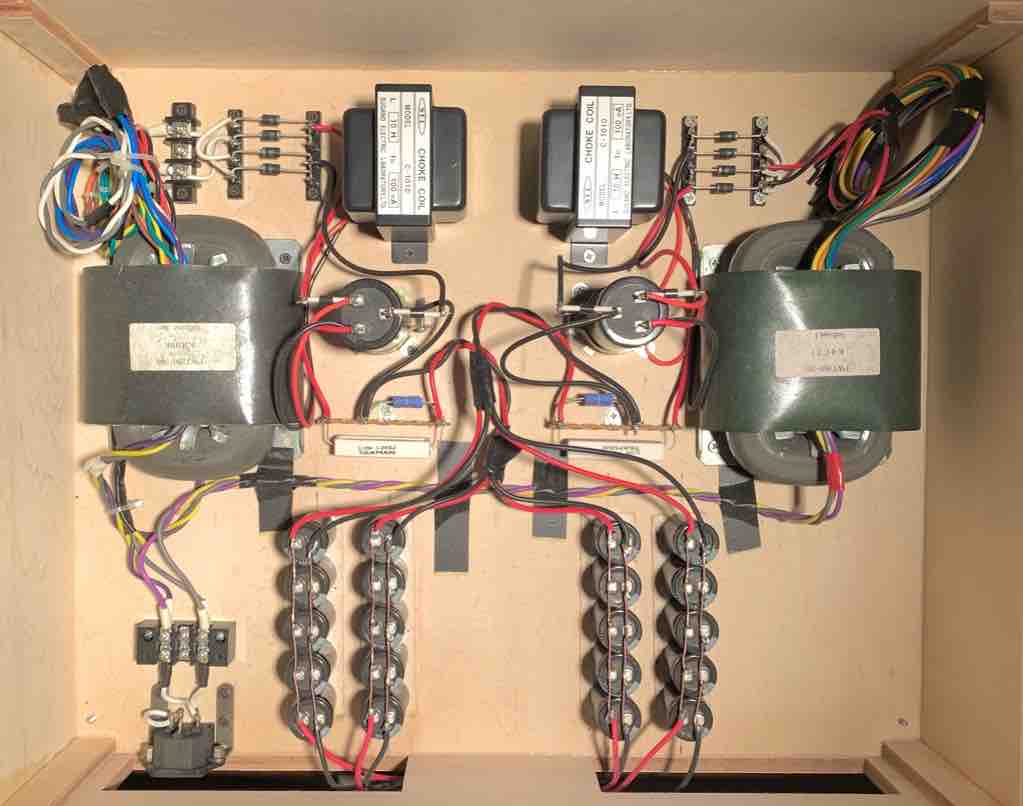

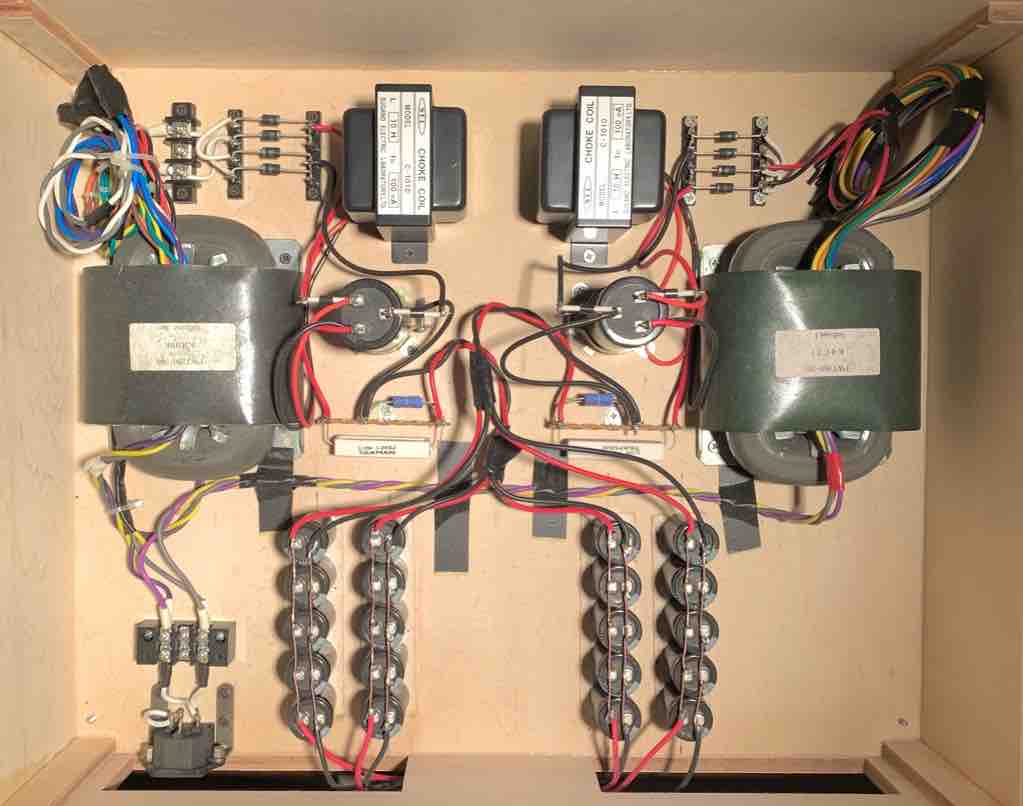

2A3 P.P. アンプの多電源化を行った。

初段の電源を別の電源ボックス(2つの電源トランスを内臓)から取るようにした。つまり初段は左右別の電源トランスから電源を供給。供給電圧は200Vにしなくてはならないので、18KΩで5W以上の抵抗が必要で、良いセメント抵抗が見つからず、結局DALEの巻き線抵抗を手に入れた。計算どうりピッタリ200Vになってくれた。

音は想像どうり、空間的な広がりが有り繊細な音に大変身。とてもきれいな音だ。

ホールの広がりが100畳くらいから1000畳くらいに広がった感じだし、さらに今まですこし窮屈さを感じていたDレンジがノビノビした。シンバルの音もとてもきれい。とても無帰還アンプとは思えない音だ。

ただ、凄く上品で繊細な音になって、この方向で絶対に間違いはないのだが、スピーカーを鳴らすと少し大人しくなり過ぎた感もある。もう少し鳴らしこんでから、どこかを調整した方がより良くなるな。間接音が優位になり過ぎているようだから、中間トランスの2次側に負荷抵抗を付けるのが良さそうだな。(今は開放)

オーディオは難しい。

- 2021/05/22(土) 20:44:46|

- 真空管アンプ

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

以前から気になっていたこと。

『真空管の保護のためにB電源の投入を遅らせる』

と言う事が良く言われるし、特に直熱三極管の場合は守る必要があると言われるのだが、理由が良く分からずに困っていた。良く調べると、ここに書いてあった。

真空管の保護のためにB電源の投入を遅らせる我が家の2A3PPアンプの場合は、前段とはトランス結合なので、

『前段のフィラメントが温まらない→プレート電流が流れない→負荷抵抗で電圧降下が生じない→直結されている出力管のグリッドに異常な電圧がかかる→異常なプレート電流(プレート損失オーバー)→破壊』

と言う事はない。

だが、問題なのは、『直熱三極管のヒーターが温まる前にプレートに高圧がかかると、真空管内の不純物であるプラスに帯電した粒子が陰極に向かって進み、陰極が温まっていないと中和されずにそのまま激突し、陰極(ヒーター)を傷める。』

とのこと。 なるほど、出力管単体で問題があるんだね。カソード電極の有る傍熱管ならあまり問題ないけど、直熱管だとヒーターが細くて弱いから寿命が短くなると言う事の様だ。

B電源の遅延投入回路(手動: 中央のスイッチ)を設けた。チョークトランスの後ろのB電源をスイッチで切るようにした。

- 2021/05/03(月) 15:53:25|

- 真空管アンプ

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

ここしばらく、細かな音質調整をしていた。

色々なソースを聞いてちょっと気になって来たのは、システムのアッテネーターを600Ωのフェーダーにしてから、音の鮮度が凄く上がって、高域のメリハリが強くなり過ぎたように思えたこと。

以前使っていたYAMAHAのMVS-1の内臓ボリューム:アルプスのRK27は音を穏やかにする傾向が有ったので、それをカバーするために2A3PPアンプの内部信号配線はウェスタンのケーブルを使ってちょうど良かったのだけれど、600Ωのフェーダーにすると高域のメリハリが強すぎるようだった。

と言う事で、2A3PPアンプのウェスタンのケーブルを、一部を除いて普通の銅線に変更。(全部変えてしまうとやり過ぎの様だった。)弦の音も滑らかになったし、ジャズのシンバルの音もより艶やかになった。ちょうど良い感じ。

信号が通るケーブルで音を調整するというのは本当なんだな。プロのマスタリングのサウンド作りの話の中で、「一度アナログで信号を出してからケーブルを通して音造りをする」という話が合ってびっくりしたのだが、その感じが理解できた。主要な回路が固まってきたら最後はケーブルで音の調整をするんだね。凄く勉強になった。

- 2021/04/25(日) 21:40:49|

- システム解説

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

いやー、DACのデジタル電源にLDO(LT3045-1)を2段入れて凄く音が良くなった。

より奥行き感があり、静けさが増した感じだ。ジャズは自然な臨場感が増して、クラシックは弦のハーモニーが美しくなった。

JBLのホーンはトランジェントが良くて分解能が最高だから、クラシックは組み合わせる機材によって難しい面がある(音が分解され過ぎてハーモニーにならない感じだと、JBLはジャズ向きと言われる)んだけど、組み合わせる機材のレベルが高ければクラシックも凄く良い。これなら文句ないレベルになったと思う。

まだまだDACユニットのデジタル電源の改良は出来そうな気がする。

LDOに高性能コンデンサーを付けたらどうなるかとか、トランスをうんとデカいの変えたらどうなるかなど、興味が尽きない。

(トランスの大きさは、グランドの安定化に影響するのでしょうね。)

本質的に何が一番音質改善に影響しているのかも調べないといけない。

(シンプルに良い音を得るにはどうすればよいか?)

今後もどんな音になっていくか楽しみだ。

- 2021/04/04(日) 20:22:27|

- システム解説

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

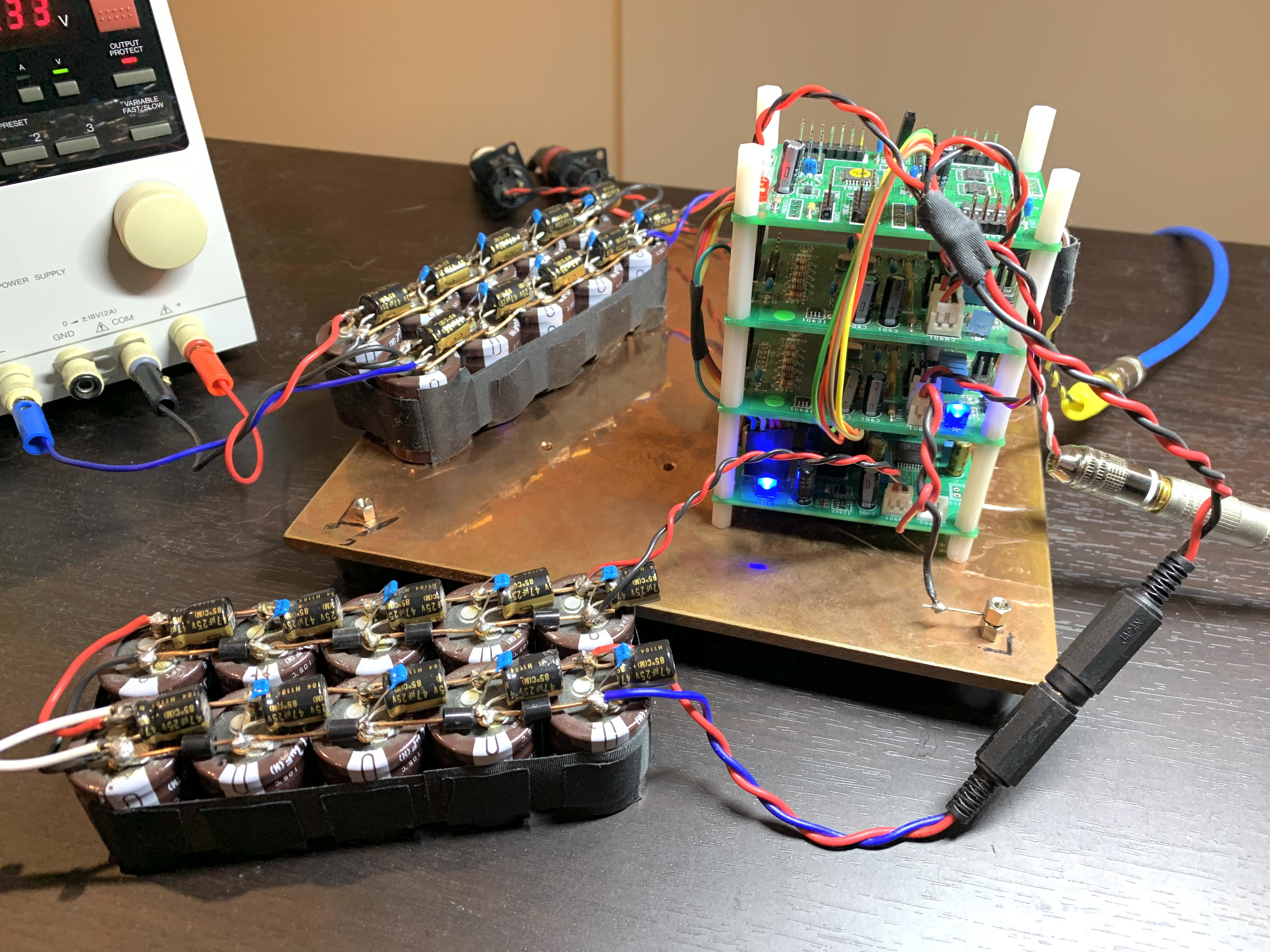

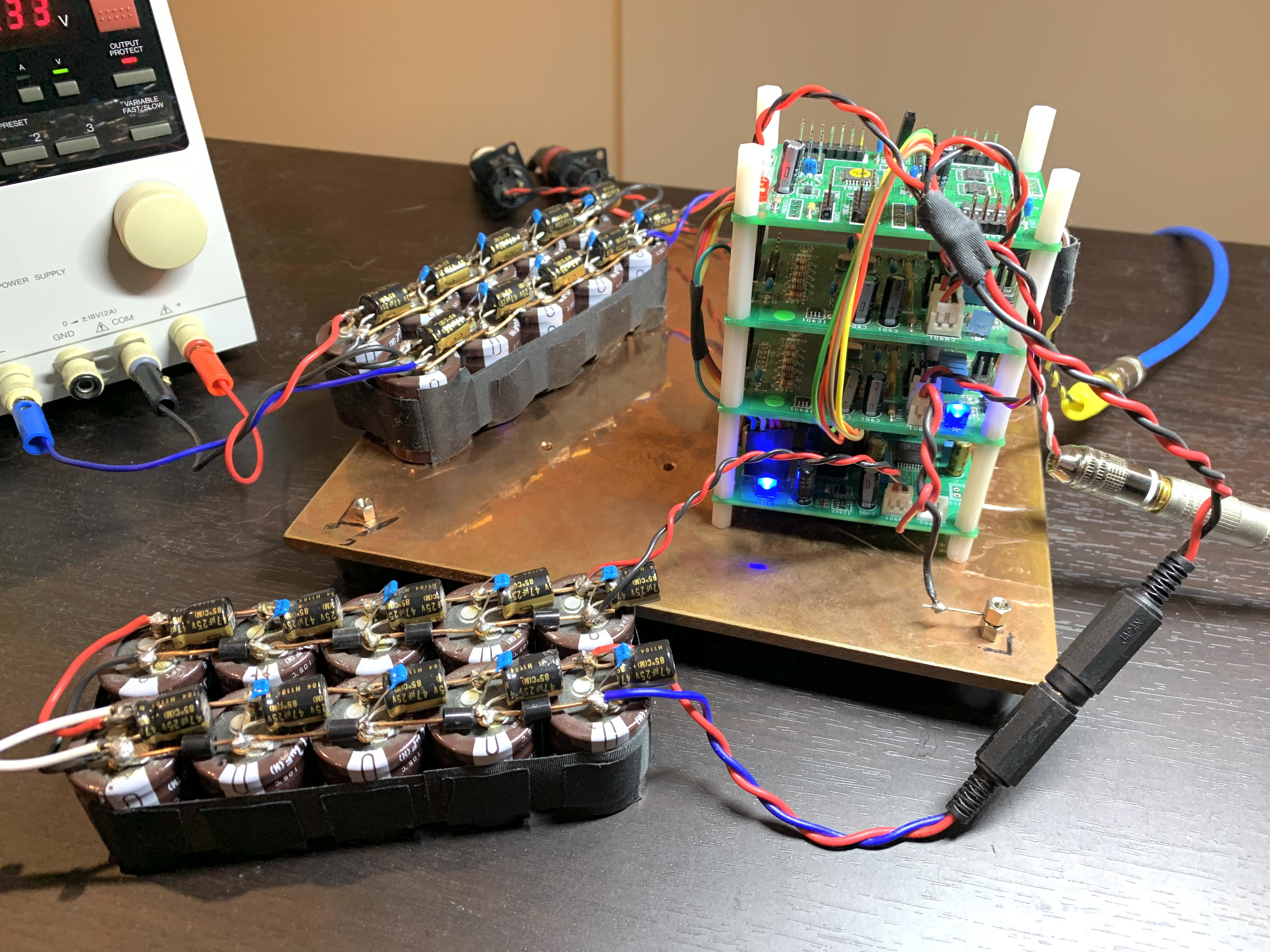

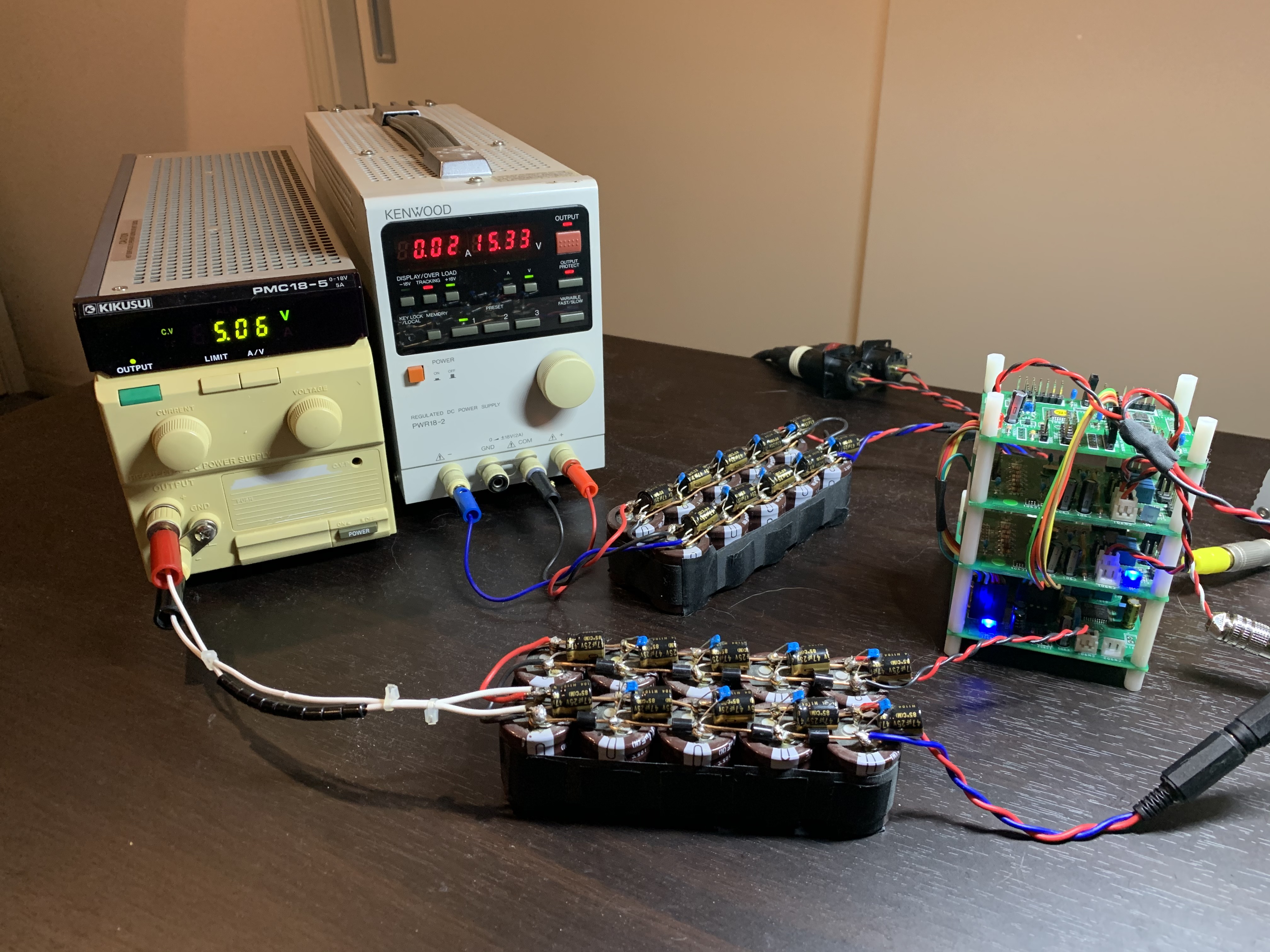

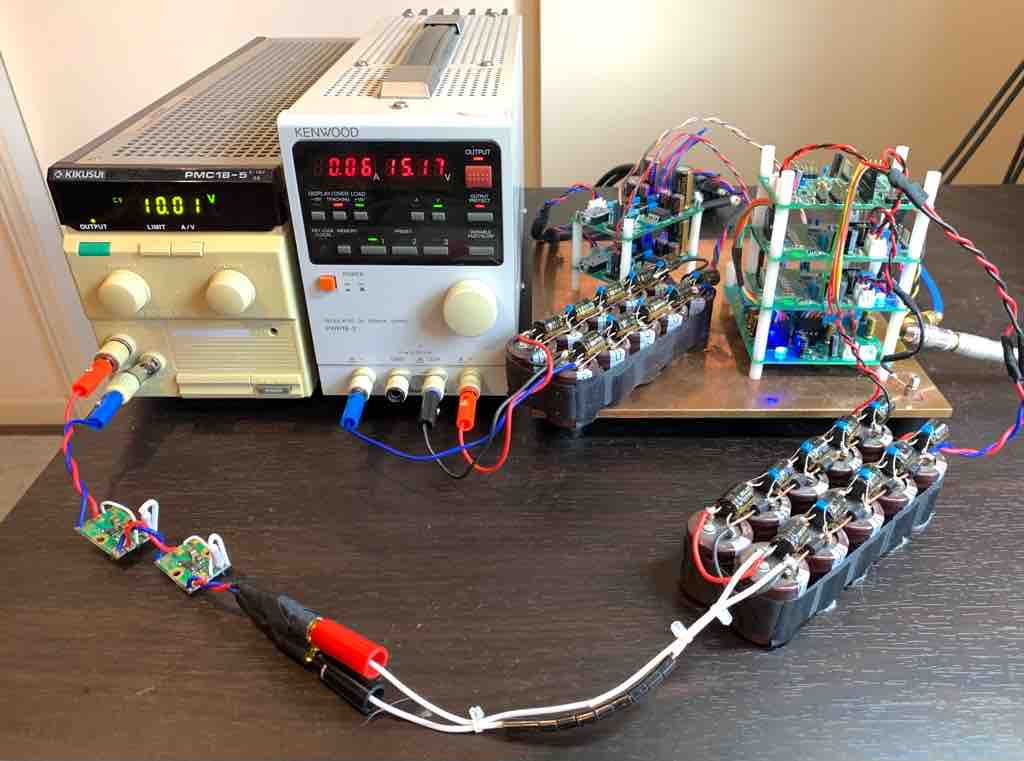

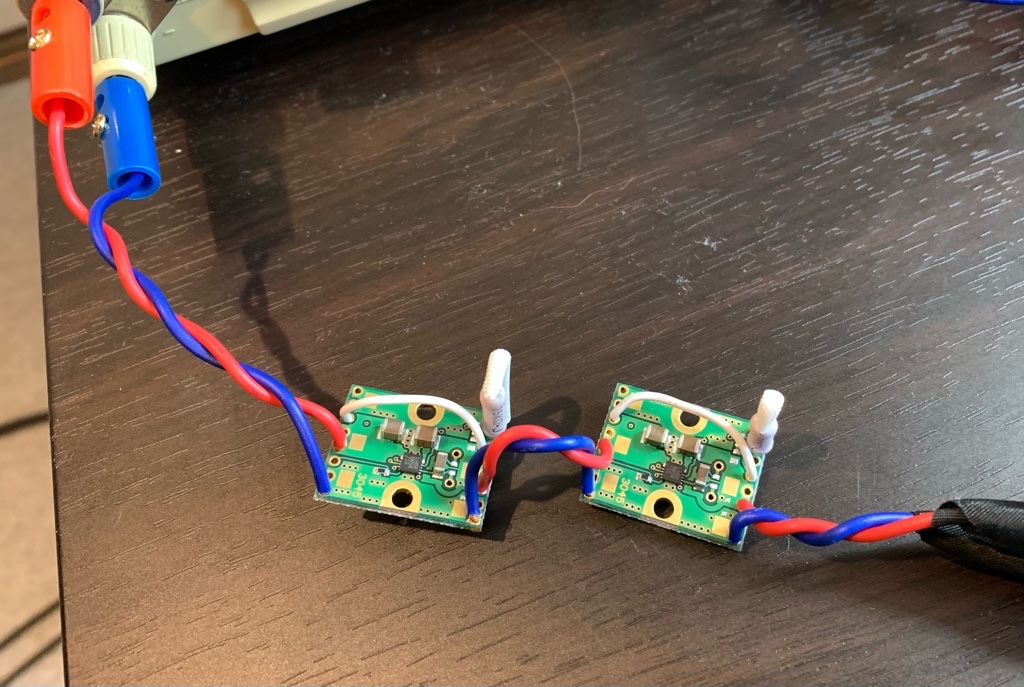

DACのデジタル電源に低ノイズ電源基板を入れてみた。

LT3045-1写真の様に基板2個をカスケードに入れてみた。さらにコンデンサー+ファインメットアレーもカスケードに接続。安定化電源の出力は10Vにし、1個目の基板は7.5V出力に設定し、2個目の出力を5Vに。

これは素晴らしい!一言で言うなら、各楽器の音がより分離度を増して背景の音が静かになった感じだ。

低ノイズ電源基板がある時と無い時を聞き比べると、音の雑味が取れて楽器と楽器の間の空間が透明感を増した。シンバルの音やドラムのアタック音もよりクリアに聞こえるし、弦の音が滑らかでハーモニーがきれいだ。楽器の背景の音が静かになったので、今まで聞こえなかった楽器の細部の音が聞こえる。低音もメリハリ向上。言う事無い。

不思議な事に、ホーンスピーカーは直近で聞くと聞く角度によって音圧の差(指向性)があるのだが、それもあまり感じなくなった。どういう影響なのかはわからないが、刺激的な音が出にくくなったようだ。

DACのデジタル電源の質の向上は何処まで効果が有るのか?まだ限界までは行っていない様に感じる。

これは安上がりだし、超おすすめだ。コンデンサー+ファインメットアレーとのコンビネーションも良い。

- 2021/04/03(土) 23:23:03|

- DAC

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0