さて本題ですが、私はPCオーディオで音が悪くなる理由は上記の4つの原因によると考えています。

(ただし、電源回路、アナログ回路やD/Aコンバータチップの差は別にしてです。)

だんだんに説明していきたいと思いますが、ちょうど読者の方のコメントに(A)に関する話題が在ったので、まずは(A)の説明からしたいと思います。

パソコンのOSには大まかに言うと2種類あります。リアルタイムOSとそうでないOSです。そうでないOSの代表がWindowsです。一方リアルタイムOSとして有名なのは、TRONやiRMXなどが在ります。リアルタイムOSと言うのは、どうしてもある時間内に一定の作業を繰り返ししなくてはいけない場合に用いられるOSで、例えばプラントの制御システムなどで使われています。

Windowsにはこの機能はありません。ですので、本来音楽再生など一定の時間内に繰り返しデータを送らなくてはいけない仕事には向かないOSです。皆さん経験があると思いますが、Windowsで音楽を再生しながら何か別の作業をした場合に、音楽がブツッと途切れることがありますよね。これはそれが原因です。プラントの制御装置で例えば何かの計測をしている時に、そんなことがあって”計測できませんでした”とうことでは大変困ってしまいます。そういうことが起きないようにしたOSがリアルタイムOSです。リアルタイムOSは”待った無し"の計測制御などに使われています。

しかし、実際問題バックグラウンドでよほど重たい仕事をさせない限り、Windowsでも音楽再生は出来ています。ですのでそれでも良いのです。無理にリアルタイムOSを使う必要はありません。リアルタイム性の保証はありませんが、たいていの場合は間に合うのです。それで十分です。

誤解の無いように付け加えますが、PC間やPCとサーバーの間でのデータ転送はいくら待たせても問題は起きません。皆さんもPCを扱っていてものすごく作業のレスポンスが悪くて、それこそ1分くらい反応がない時でも、たいていは待っていれば作業を継続できますよね。PC同士は”待った在り"の世界で動いているからです。しかし、オーディオやビデオは”待った無し”の世界なのです。もし”待った"がかかるとそこで音や画像がブツッと途切れてしまいます。

ここで大事なのは、”待った在り"を前提としているPCの世界と、”待った無し"を前提としているオーディオやビデオの世界を繋ごうとしているから、いろいろな問題が起きているのだということです。そもそも本質的にそういう問題があるのに、そのことを考えていないシステムがまかり通っていることが問題なのです。エンジニアリングの敗北でしょう。。。また、そういうことを理解せず問題を”オカルト扱いする人たち”も問題だと思います。

下記のサイトに貴殿のWindowsPCでそういう"マクロなデータ転送能力不足"を計るツールがありました。

DPC Latency Checker をダウンロードするページこれを使えば、貴殿のPCに(A)の問題があるかどうかわかります。

我が家のPCを3台計ってみましたが、問題はありませんでした。

私が思いますに、これで引っかかるPCはかなり性能の悪いPCか、変なハードウェアとドライバーがインストールされている場合だと思います。ノートPCなどではもしかしたら引っかかるのかな?また、WindowsXPのほうが、Winodws7よりこの点では優れているそうです。私は7のPCは持っていないのでわかりませんが。。。

私の見解は、”最近のそこそこの性能のPCでは音が変わることは少ない。音が変わる場合はD/Dコンバーターの性能が不足である場合で、本質的にはPCの差による音の差ではない”です。

皆さんぜひ計ってみてください。結果を教えていただけると幸いです。

(B)、(C)、(D)の問題を解消できるかどうかは、D/Dコンバーターとドライバーソフトの性能しだいです。

段々に考えて行きましょう。

- 2011/03/31(木) 21:54:32|

- 音の比較/技術解説

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

何回かに分けて、PCオーディオで音が悪くなる理由を考えていきたいと思います。

まずは基本からですが、

(1)デジタルの場合、データをファイルと言う形でやり取りしているから、

それがデータエラーしない限り音が悪くなることはありえない。

転送を繰り返してもエラーしない限りデータは変化しないから音も変わらない。

(2)PC同士やサーバーとのデータのやり取りでデータのエラーなどは通常は

起き得ない。たまには起きることも有るかも知れないが非常にまれで

その程度のエラーレートでは音が悪くなることはありえない。

これは基本として当たり前だと思いますが、もしここに疑念を持っていらっしゃる方が

いるとすれば、それはもうオカルトの世界なので、ここで退場していただくしかないかなー?

私は元PCメーカーで色々テストしましたが、パソコン同士でネットワーク越しに

データ転送テストなどしても、正常な機器同士ならエラーなど起きることはまず無かったです。

もしこれが成り立っていないなら、パソコンで色々なプログラムをインターネットから

ダウンロードしたら(最近は数十メガバイトや数百メガバイトが当たり前ですよね。。。)

プログラムがエラーしてしまうことになってしまいます。そんなことは起きていないですよね。

それが音が悪くなるほどにエラーしているならプログラムは暴走してしまいますよね。。。

まずこれが基本です。。。これをオーディオ誌の方にお話しすると

”君はPC派の頭の固い人間だね!"と言われてしまうようです。。。ハハハ。。。はー、、、

では何でPCオーディオで再生すると機器によって音が悪くなるのか。。。??

- 2011/03/30(水) 00:13:00|

- 音の比較/技術解説

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

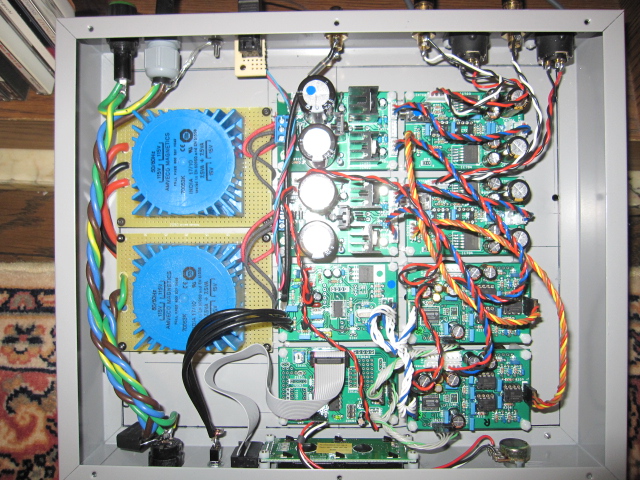

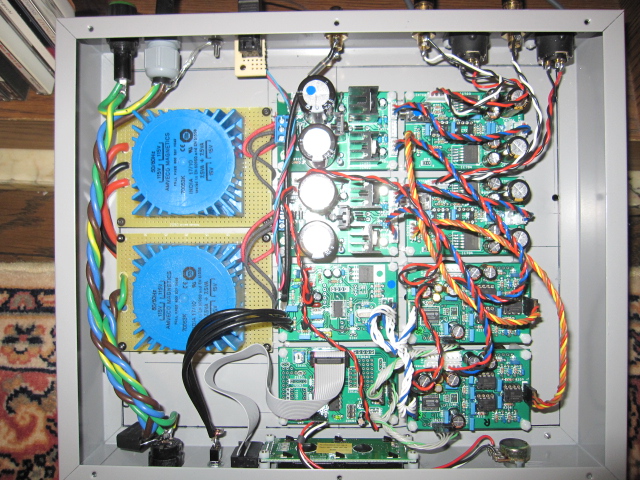

読者Tさんの作品です。上の写真は、ツイン電源+ツインモノ構成のD/Aコンバーター。バッファ基板も入っています。ちょっと先を越された感じですね。

下の写真は、UDIF7をシャーシに組み込んだもので、電源はラジコン用のLi-feバッテリーだそうです。コネクタやケーブルがごっつくて良い感じですね。

人それぞれのバリエーションがあって楽しいですね。私はこういう物造りの根性が無くって。。。

皆さんも作品があったら送ってください。掲載させていただきます。

- 2011/03/27(日) 01:03:35|

- システム解説

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

Mi-Take さんが販売している電源基板が新しくなっていました。(読者の方から教えていただきました)

ダイオードがショットキーになり、ミューティング回路との連動が出来、コンデンサーも良くなって登場。。。

文句なし。これなら私も使ったのになー。。。

Mi?Takeさん新電源基板ミューティング回路込みでの値段も安いし、小さく出来ているのがすばらしいです。

UDIF7のミュート出力も繋いで完璧なミュート回路を実現して見たいですね。そうすればレートの違う曲に切り替えた時のノイズも出ないように出来るはずです。

- 2011/03/24(木) 23:48:04|

- システム解説

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

震災があって以来、何も手に付かない感じでした。

被害に会われた皆様には心から哀悼の念を述べせていただきます。どうか一刻も早く普通の生活が取り戻せますよう念じております。

久しぶりの記事なので、あまり大きな作業は出来ないので、HiFace Evo と UDIF7 の聞き比べをしてみた。

全体的に音が奥深く聞きやすいのはHiFace Evo だった。一般的に聞くならこっちが耳に心地よい。しかし、ここぞと言う時に高い分解能を示してくれるのはUDIF7だとおもう。ハイレゾ音源になればなるほどUDIF7の方がよりクリアな音を聞かせてくれる。HiFace Evo はどんなソースでも無難に良い音を聞かせてくれる。

どっちが良いかと言われるとこれが難しい。その日の気分でも違う感じだ。

何度聞いてもはっきりどっちが良いとは言いがたい。。。

- 2011/03/21(月) 23:52:08|

- システム解説

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

計画どうり、2社のオーディオ誌の方々とお話をしました。短期間に2誌の方々とお会いしたのですが、実に面白い経験でした。

どちらにもこちらからあるご提案をさせていただき、試しに書いた記事のサンプルをお渡ししました。

お会いした印象はかなり異なっていました。

一方はフレンドリーでオープンな感じで話しているだけでも楽しかったし、お渡しした資料をすごく喜んでくださり、私の話も色々参考になるといってくださいました。結果的にも私の提案に今すぐは乗れないが将来的には可能性があるから、とりあえず何か一緒にやろうよという感じでした。

他方は距離感がありクローズドな感じで、”編集者 vs ライター”、”入学試験の結果、落選と言う通知が来た”と言う感じでした。落選の理由は私がBlogで書いているオーディオに関する解釈が、その雑誌の基準点と合わないそうで、私はPC派の視野の狭い人間だそうです。

一方は加点法、他方は減点法ですね。私は入学試験を受けに行ったつもりではなかったので、落選通知にかなりびっくりしましたし、一度落選すると二度と対応してもらえない様です。PC派で視野が狭いといわれたのも驚きでした。。。 今のオーディオ業界の実態ですね。会社の体質の差が出ていて面白いなーと思いました。この落差がジェットコースターのようで快感ですね。

- 2011/03/09(水) 22:54:37|

- ポリシー

-

| トラックバック:0

-

| コメント:3

有線LANでやらないと音が悪いそうなので、有線でやってみた。

確かに良くなった。WiFiの時のような”かさついた音”は無くなった。

(しかし、WiFiでなくて、ネットワークオーディオって意味があるんでしょうか?

PCを使わないって事だけだよね。。。WiFiなら便利だなと思いますけど)

内臓ディスクとリモートディスクとを瞬時に切り替えられるようにして何度もやってみた。確かにLANを経由してデータを得ていることも確認した。

聞き込んだ結果は音は変わらなかった。私の結論は、”ローカルディスクでもリモートディスクでも音は変わらない。リモートにしたから良くなると言うことはない”でした。

まあ、リモートでも音が変わらないということは評価すべきことなのかもしれない。それだけLANに関わるソフトウェアの出来が良いと言うことでしょう。

ネットワークオーディオを実験してみた。ローカルなディスクを使うよりネットワークディスクを使った方が音が良いと言う説があるので、実験してみた。

上図のように別のPC上にあるRaidディスクから音楽データを読み出してWinAmpで鳴らしてみた。

結果は音が悪かった。かさついた音で全然だめ。

理論的に考えても良いはずがないと思う。音が良くなる可能性があるとすれば、”内部のディスクのアクセス回数が減るからその分ノイズが減る”と言うことか、”ネットワークプロトコルを使った方がデータ転送時のエラー訂正が強力だから”ないしは、”ネットワークを使うとデータのバッファーが大きく使われる"くらいしか考え付かない。しかしどちらもきちんとしたD/Dコンバーターを使っていれば全く関係ないでしょう。

まあ、ルーターを変えたり、ディスクを変えたり、もうちょっと色々やってみたほうが良いかもしれないけど、良くなるような気がしないな。。。

ネットワークオーディオと言うのは、普遍的な改善ではなく、”ノートPCの方が音が良い”と言うのと同じレベルの対処療法でしかないと思う。

パソコンの中や、ネットワーク上でデータのエラーなんて絶対に起きていない。起きているのはデータのやり取りのタイミングの違いと一時待ち状態になるということだけだ。そのことが音にどう影響するかがややこしい。だが、なるべくデータの流れはシンプルで短い方が良いはずだ。ましてやネットワークを使うとデータの遅延はどんどん大きくなる。イーサネットは遅延時間の保証値は全くない。すごく遅れる可能性がある。本質的にPCオーディオの音を良くする可能性は無いと思う。

PCオーディオでは、USB経由でD/Dコンバーターに正確に一定のタイミングでデータを送る必要があるから、本質的には音楽データはなるべくCPUの近くに置いた方がデータの経路が短いから良いはずだ。

一番良いのはメインメモリー上に音楽データを展開して再生することだと思う。

やれる人がいたらやってみてほしい。。。

- 2011/03/09(水) 21:58:28|

- システム解説

-

| トラックバック:0

-

| コメント:2

いま、オーディオ誌に記事を書かせていただけないかと相談しています。今まで得たノウハウをまとめて文書化出来たら良いなと思っています。PCオーディオに関するノウハウはオーディオ誌にとっても重要らしく、相談させていただいている最中です。なので、少し記事を書くペースが遅くなってしまいました。また、さらにその先にやりたいことのアイデアもあるのですが、それはまだ内緒。近々皆様にもご協力いただきたいなと考えています。それまですこしご理解くださいませ。

Cocoパパ

- 2011/03/06(日) 23:02:17|

- ポリシー

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

SPDIFの音はメタルケーブルを使ったCOAXIALのほうがOPTICALより音が良いと一般的に言われていますよね。でもそんなの耳の錯覚だと言う人もいます。そう人たちは両方の波形を見ても差が無いから音が違うはずが無いとおっしゃいます。いわゆるオーディオの迷信だと言って片付けようとされます。

しかし、私も色々やってみましたがやっぱりCOAXIALのほうが良かったです。高音のきれいさが違います。

でもそれにはちゃんと理由が在ると思っています。COAXIALで繋ぐとグランドが繋がるのです。OPTICALは絶縁されたままです。オーディオはグランドの取り方によって大きく音が変わります。そのせいでCOAXIALのほうが音が良いのでしょう。

信号波形的には同じでも

- 2011/03/06(日) 16:04:55|

- システム解説

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

最近のヘッドフォンブームは私も大歓迎。昔から私はヘッドフォン好きだ。夜中でも大音量で聞ける。我が家はオーディオルームがあまり良くないから、遠慮しながらスピーカーで聞くよりはヘッドフォンの方が気持ちよい。だからヘッドフォンには贅沢をしたい。

我が家の不動のヘッドフォンアンプになったSANSUIのB?2301L。

本当にすばらしい音でヘッドフォンを鳴らしてくれる。オークションで10万円弱だったので、アンプとしてはかなり高額な部類だけど、実にかっこいいし、当時50万円以上の値段だったからさすがに部品がすごい。以前からどうしても欲しくて思わず買ってしまった。。。重さも半端じゃなく移動させるのにも腰が抜けそうだ。

こんなところに金をかけてバカかと思われるかもしれないが、今だから出来る贅沢で、気持ちいい!!これで聞く佐山雅弘さんのVintageはもう最高! ブランデーグラスでも片手に聞きたくなっちゃう! (実際に飲んだことは無いけどね)

ヘッドフォンアンプ選びのひとつの選択肢として、こういうのも考えられるのではないだろうか。

- 2011/03/06(日) 15:15:17|

- アンプ

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0