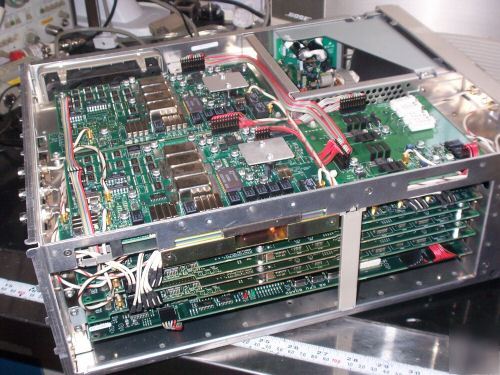

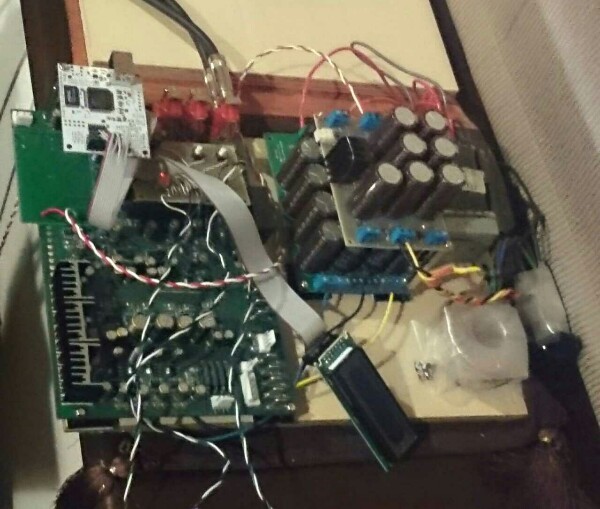

試しにこいつを手配してみた。2.5万円。

元は200万円くらいしていた様だ。

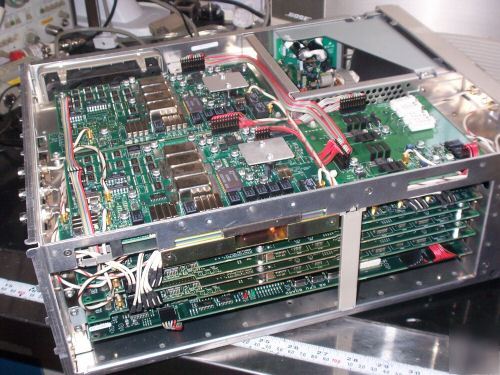

Tektronix AWG2021

(写真間違ってたみたい。これが正しい。)

250Ms/sec まで任意の波形を発生できるし、外部クロックも入れられるし、周波数ドメインで波形のEditもできる。

計測器だから、波形も綺麗に違いない。(本当か? (^-^)v )

問題は、上の写真のようなすごい回路だからきっとファンの音がうるさいので、隣の部屋から同軸ケーブルで波形を送るしかないだろうと思うこと。。。

さて、丁と出るか半と出るか?

その前に、例によって未保証品(今回は一応動作はしているらしいが)だから、ちゃんと動作するかな? (^o^;)

- 2016/05/30(月) 20:23:43|

- クロック

-

| トラックバック:0

-

| コメント:2

マスタークロックが話題になったので、ちょっと整理しておきたい。

オーディオ界だけでも3種の ”マスタークロック” という言葉が存在している。(もっとあるかもね?)

(1) スタジオなどで使われる、業務用オーディオ機器を接続するときのワードクロックの別名

マスタークロック(2) DACチップに与えられる x256の内部クロック(MCLK)などをDAC外部から供給する場合の呼び名

マスタークロック(3) ワードクロックを生成するクロックジェネレーターに外部から供給される10MHzクロック

マスタークロックまったく、オーディオ関係だけでこんなに言葉の意味が違うんだから困っちゃうよね。

下記の記事が比較的正しい使い方の様に思う。

マスタークロックこのほかにも、スーパークロックやアトミッククロックなんてのもあるしね。

- 2016/05/28(土) 23:51:22|

- クロック

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

これ良さそうだなー。PhaseNoise 少ないねー。

PRS10

多分、OCXOだろうとルビジウムだろうと、良い物は良い、良くない物は良くない。ただそれだけのことでしょう。

発振器いろいろ

- 2016/05/26(木) 22:58:39|

- クロック

-

| トラックバック:0

-

| コメント:2

どうしても腑に落ちない事がある。

ワードクロックによる音質改善のやりかたが間違っている様な気がしてるんだよね。

ワードクロックで音質改善がされること自体は正しいと思うけれど、今のシステムで本当にきれいなワードクロックが生成出来ているんかいな?

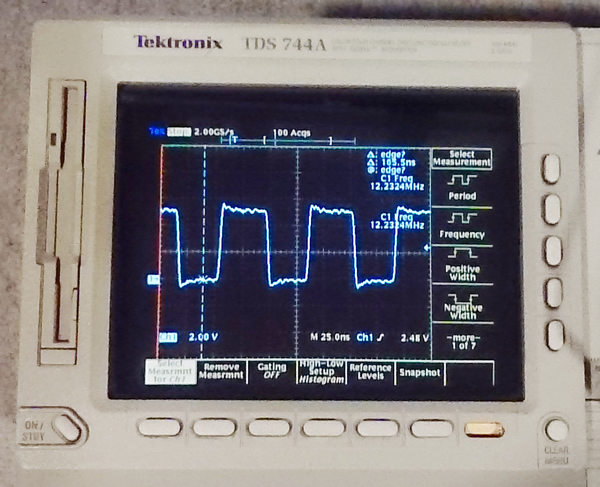

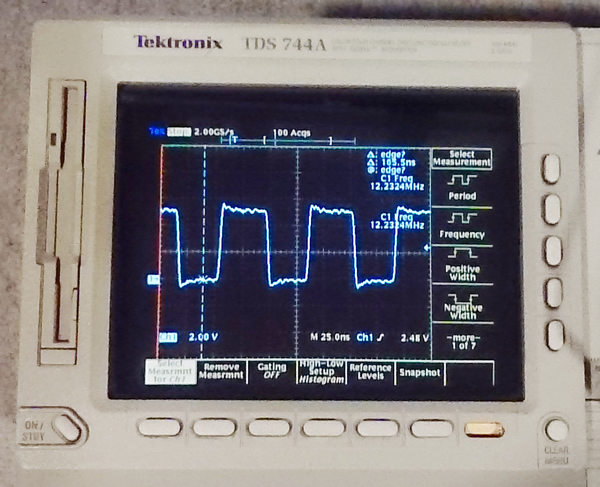

SWD-CL10のワードクロック波形は下記のよう(これはx256のクロックだけど)で、デジタル波形としてはまあまあ綺麗だと思う。

しかし、いま視聴を繰り返しているOCXOのPhase Noiseのレベルは下記の様な数字である。

この数字って、とてつもなく低い値を示していて、それに比べたら上の写真の波形の汚さ(ノイズのレベル)はケタ違いだと思う。プリント基板でデジタル回路を作ればノイズが乗るのは当たり前で、目に見えるくらいのノイズだからマイナス数十デシベルのオーダーでしょう。

要するに、OCXOのPhaseNoiseと比べたら100dBくらい差が有るにも関わらず、その小さい方の差を聞き分けられるなんて信じられない。マイナス数十デシのノイズが乗った時のジッターってすごく大きいと思う。一体どうゆう事なんでしょうね??(PhaseNoiseとそのまま比較するのは乱暴ではあるけれど、大まかな話と微細な話がごっちゃになっているという意味で)

ワードクロックのエッジのタイミングでは、ジッターに影響するようなノイズは出ていないってこと?本当かいな。。。

何が言いたいかというと、10MHzからワードクロック(44.1KHz)を作るワードクロックジェネレーター(SWD-CL10)をもっと低ノイズなデジタル回路にしないと、単にOCXO毎に音の差が有ることを聞き分けているだけで、本質的な意味が無いような気がするってこと。。。

- 2016/05/24(火) 13:50:29|

- クロック

-

| トラックバック:0

-

| コメント:3

あー、やっと音の良いOCXOに巡り合えた。

UCTは直接音と間接音のバランスがすごく良い。よって楽器の立体感も良いし、空気感が良い感じだ。

音がすごくきれい(滑らかでわずかに輝いている感じ)、クラシックも艶やかに変貌した。

あー、探し疲れた。

順番を付けると

1位: UCT108663-02 安定化電源+ファインメットノイズフィルターでの駆動

2位: MV-89A バッテリー駆動、1m離して設置

3位: Trimble 8291 電源はどっちでも同じ

なぜかUCTは安定化電源を繋いだ方が良かった。不思議だがそれもありがたい。

3位は全然だめだ。MV-89AはUCTと較べるとディテールが出ていない感じ。立体感、空気感が少ない。

どうやらPhaseNoiseだけでなく、周波数安定度が良いOCXOの方が良い感じか。

UCTは駆動力も高いように感じる。内部の回路が安定なのではないかな。MV89Aは駆動力が弱い(インピーダンス高い?)ように感じる。(UCTは出力ピンを手で触ってもSWD-CL10の同期が外れないが、MV89Aは出力ピンに手を近づけただけで同期が外れる。)

ますます謎は深まる。

- 2016/05/22(日) 22:12:51|

- クロック

-

| トラックバック:0

-

| コメント:2

このOCXOが一番特性が良さそうだ。

小型だし、電流も突入時0.5A安定時 0.2Aと少ない。

Spec.はこれと同じだそうだ。

8663こんな記事もある。

10Mhz基準周波数発振器 UTC108663音も良いと良いのだが。

- 2016/05/22(日) 16:19:34|

- クロック

-

| トラックバック:0

-

| コメント:1

こいつの音をじっくり聞いてみたけど、音のフォーカスはクッキリして良くて、直接音はすごく良いんだけど、空間表現や立体感がどうもよくないねー。どうもOCXOの音はそういう傾向が有る様に感じられる。

もっとベターな音が出るようになると思う。 何が良いのかなー。

ルビジウムモジュールを分解して回路を改良(パスコンでも付まくる?)するか、Function Generator を手に入れてみるか。。。

- 2016/05/21(土) 23:53:20|

- クロック

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

いろいろとスペクトルを見て判ってきたのは、発振源のPhase Noise を評価する以前に、ちゃんと回路的に動作しているかを確認しないといけないってこと。

OCXOも製品による差が大きいようだから、いろいろ試してみようと思う。

ルビジウムも、ルビジウムだからどうこうというより、各製品の回路の個性の影響が大きいように思われる。

私が買ったものはスペクトル的にいかん様だから、回路に問題が有るんでしょう。原理的な問題ではない様に思う。要するに周波数精度は高いけど、低Phase Noise を狙った商品ではないってことか。残念ながら比較対象にならないね。。。

別のOCXOも手配してみた。

これも楽しみではあるけれど、なんかもっと素敵な発振源は無いものか。。。

GPSを使った発振源はGPSの1秒信号をもとにOCXOで10MHzを作っているようだから、Phase Noise はOCXOの特性次第なんだね。つまらない。。。

どうも腑に落ちないんだけど、我が家での音の差は本当に発振器のPhaseNoise の差によるものなのかねー?回路の影響の方が大きいような気がするんだけどなー。。。いくらOCXO(10MHz)の特性が良くても、44.1KHzを作る段階で質がドンと落ちるような気がする。

今度、高級な中古Function Generator を買って、直接44.1KHzを発振させてマスタークロック(ワードクロック)として使ってみようと思っている。測定器だから出力駆動回路も強力だろうし、波形やスペクトル的には美しいと思うな。そっちの方が大事なような気がするんだけどどうなんでしょうね。。。Phase Noiseは管面ではなかなか見れないから、耳で確かめるしかないが。

- 2016/05/19(木) 15:17:46|

- クロック

-

| トラックバック:0

-

| コメント:10

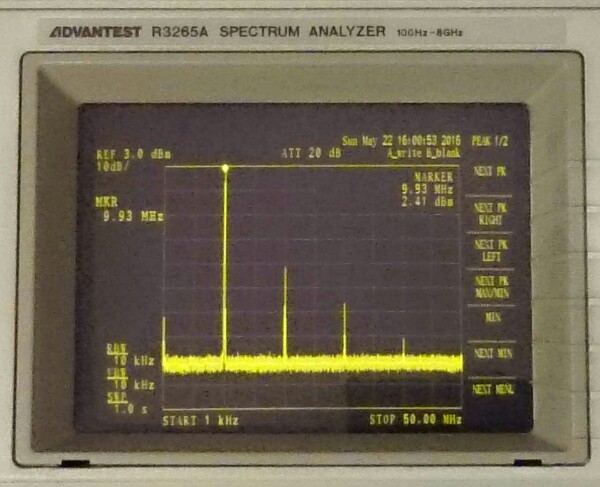

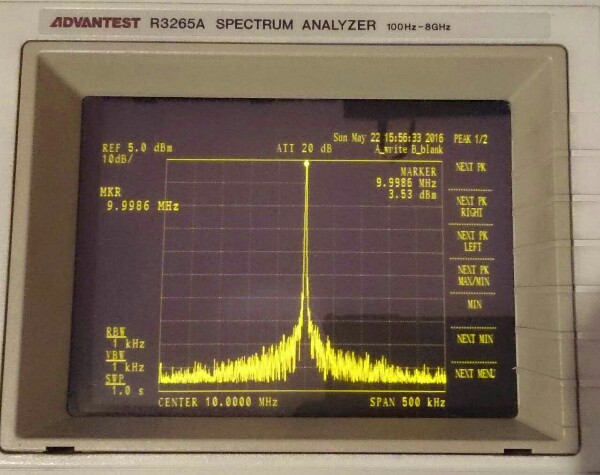

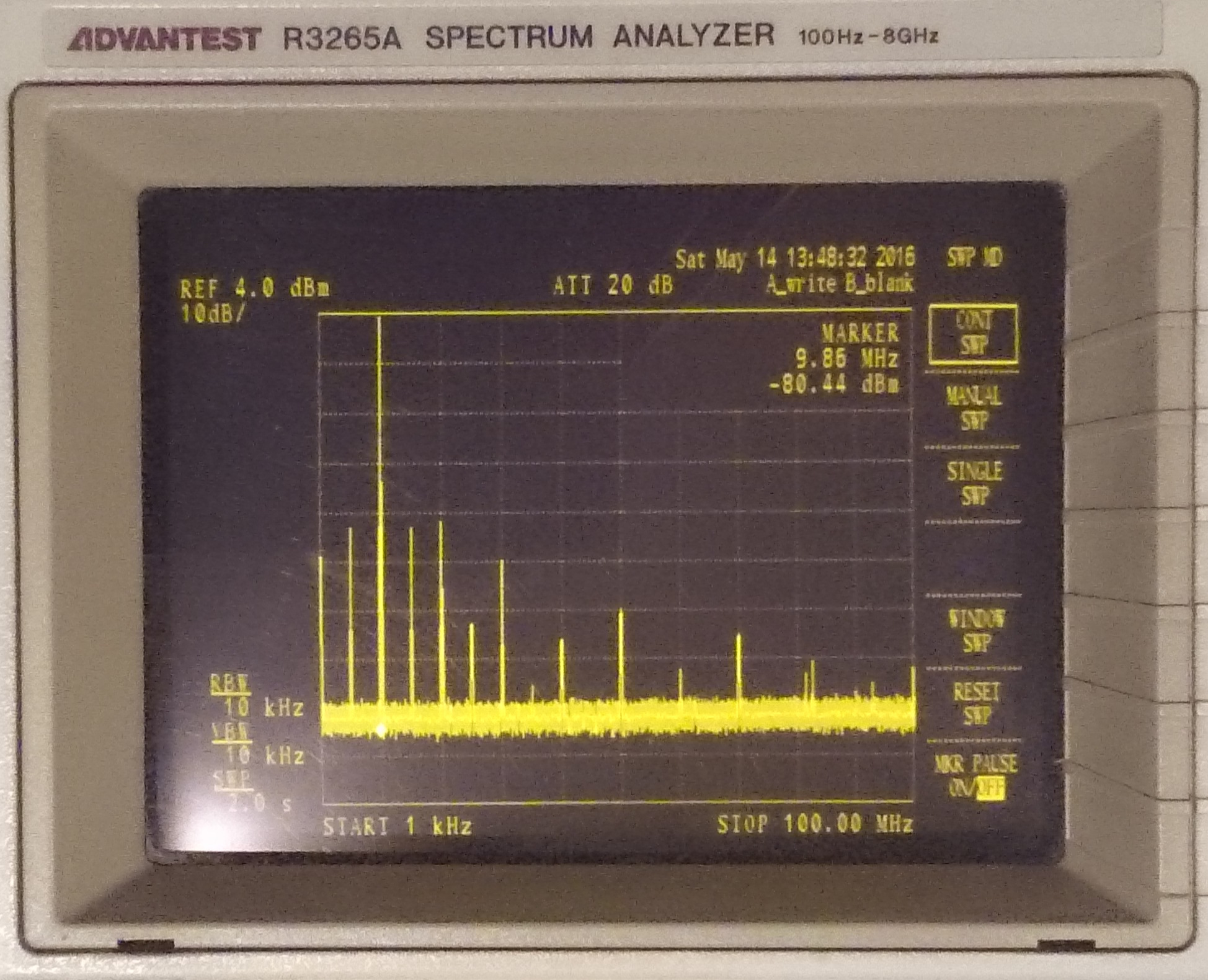

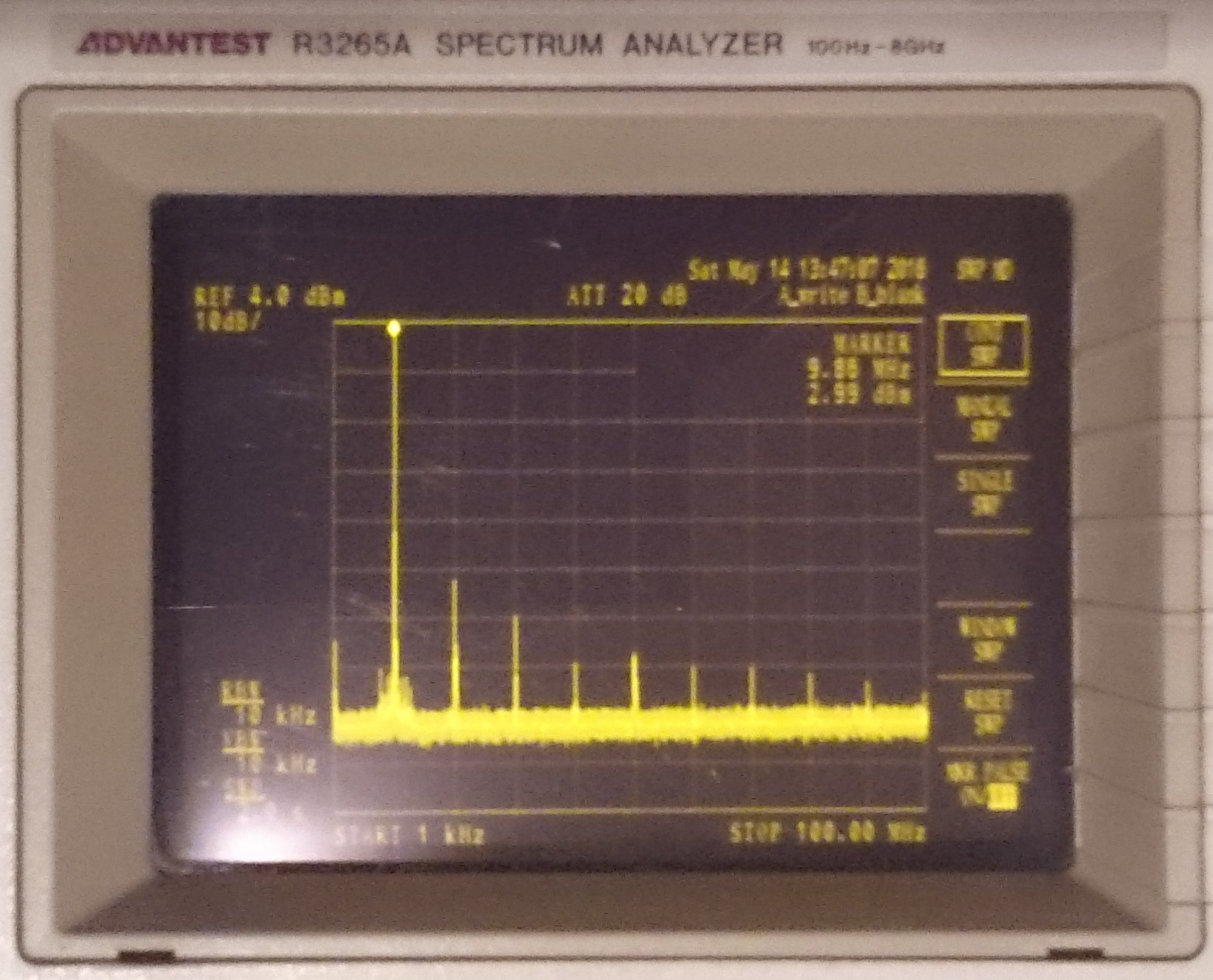

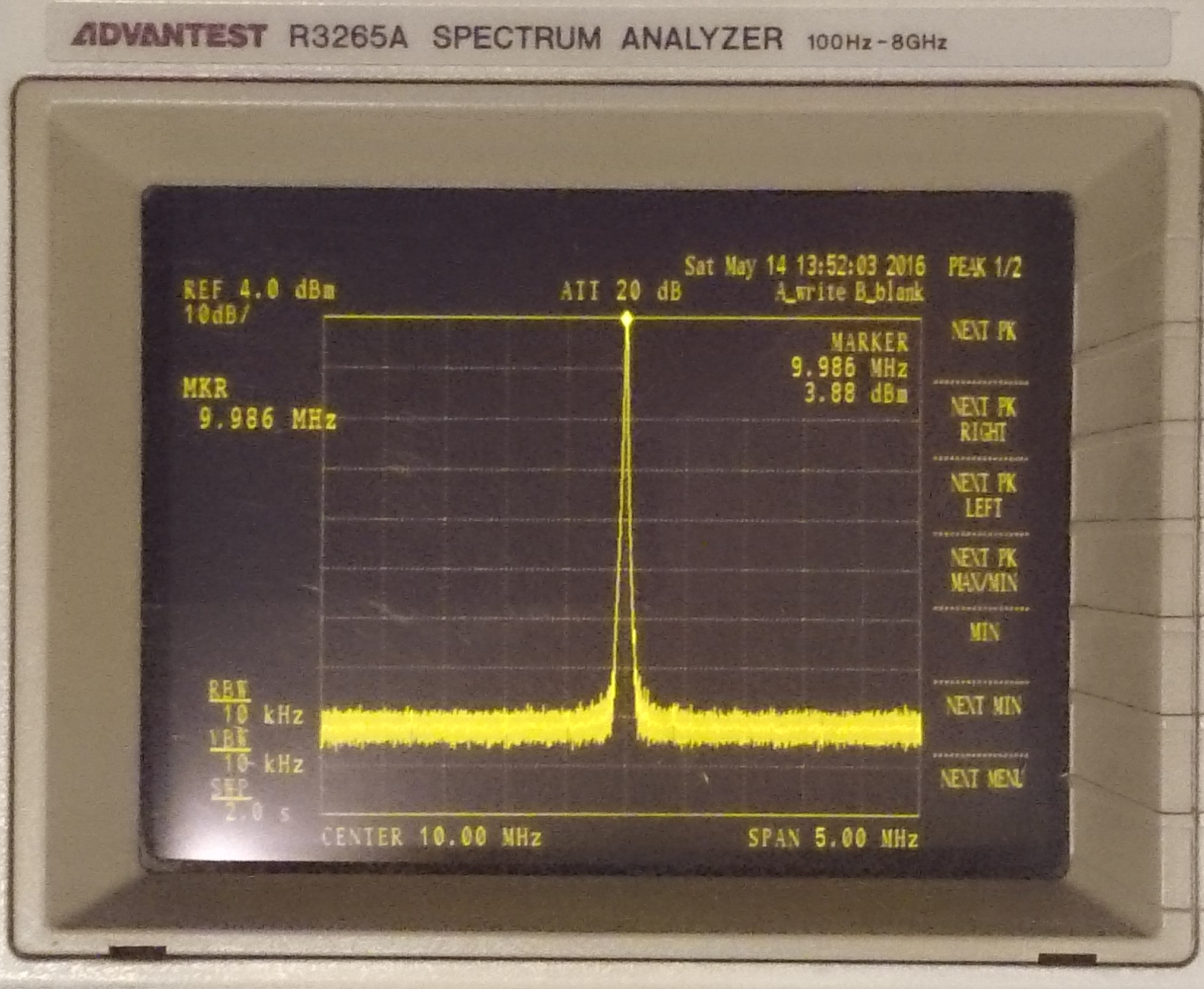

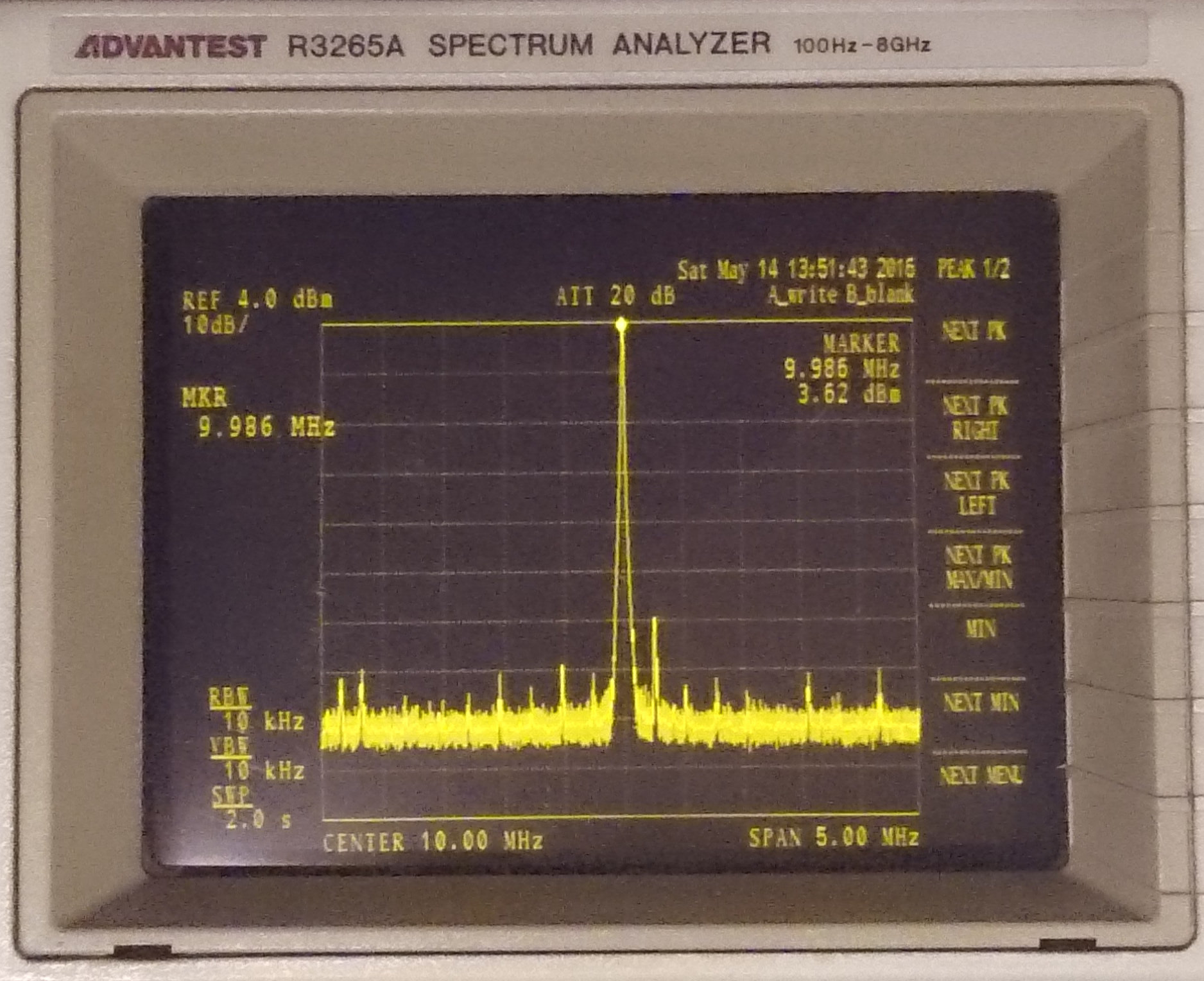

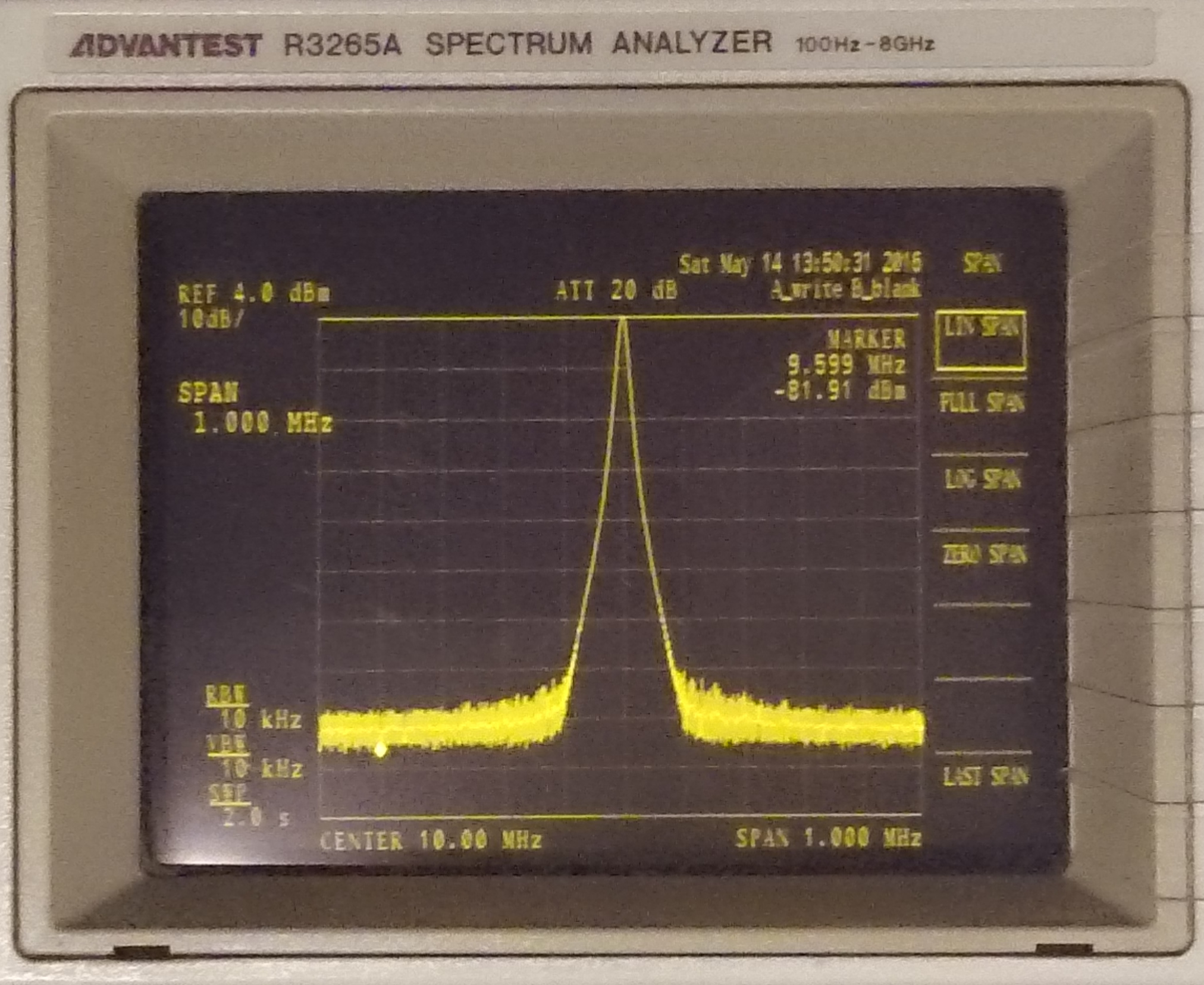

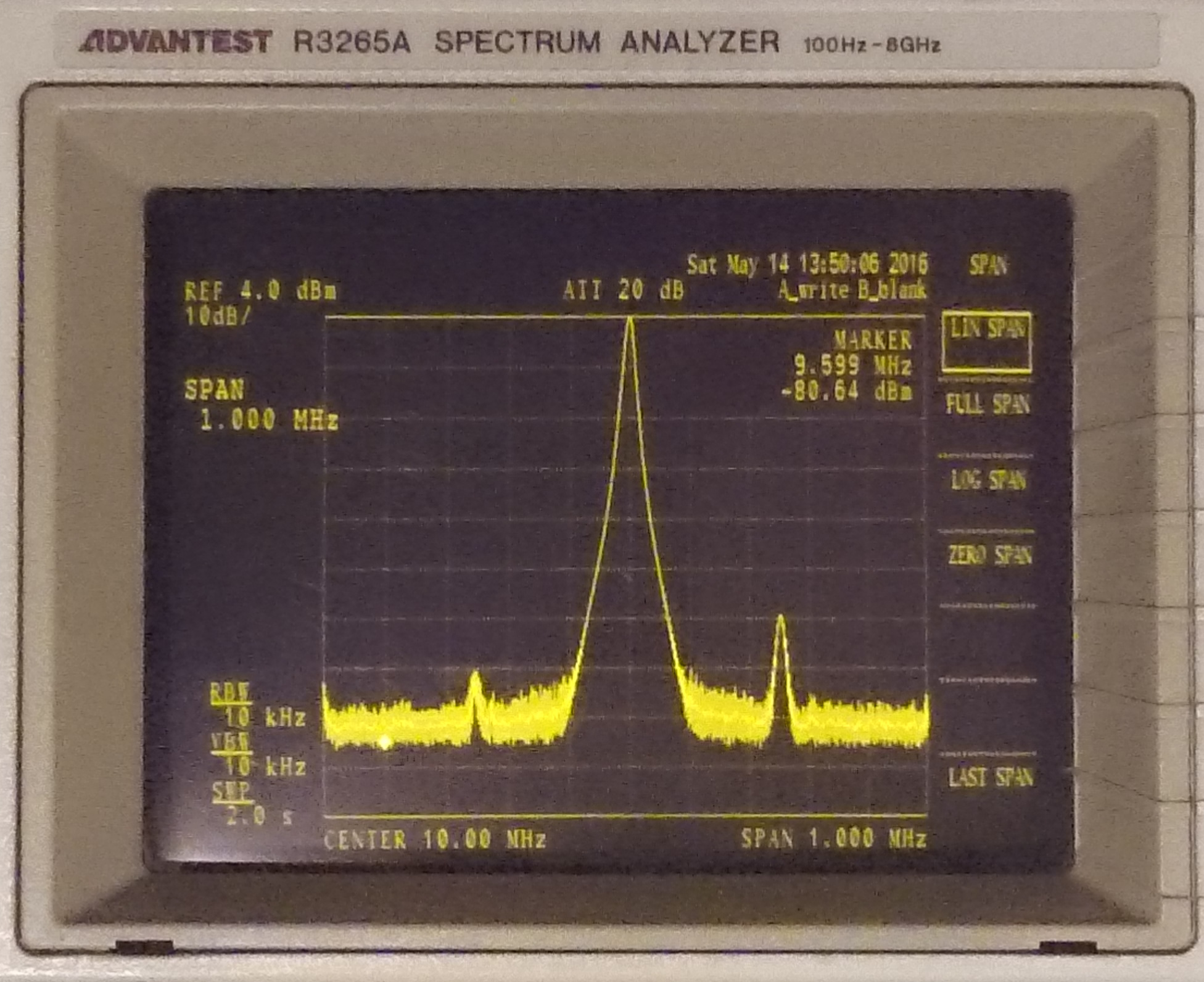

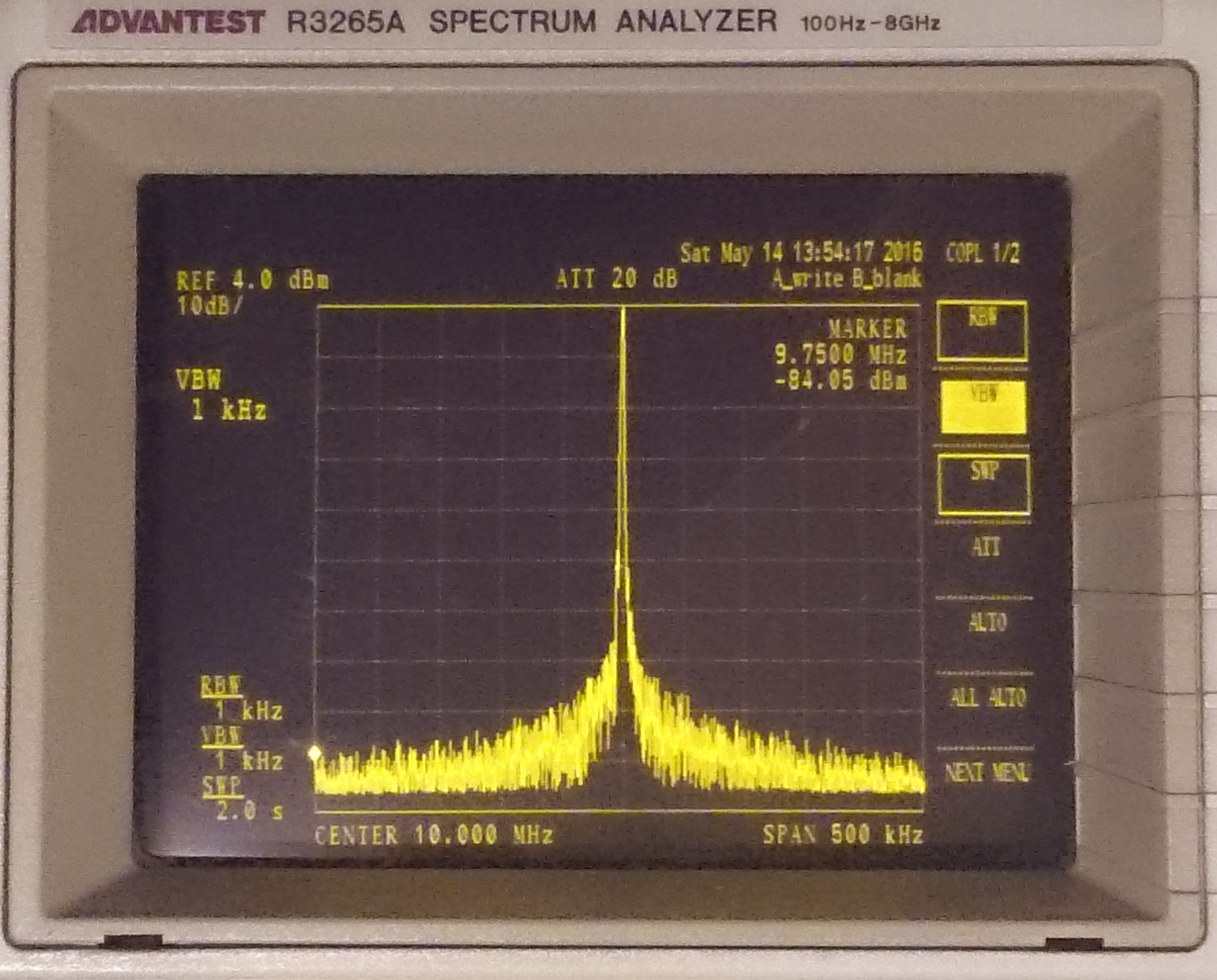

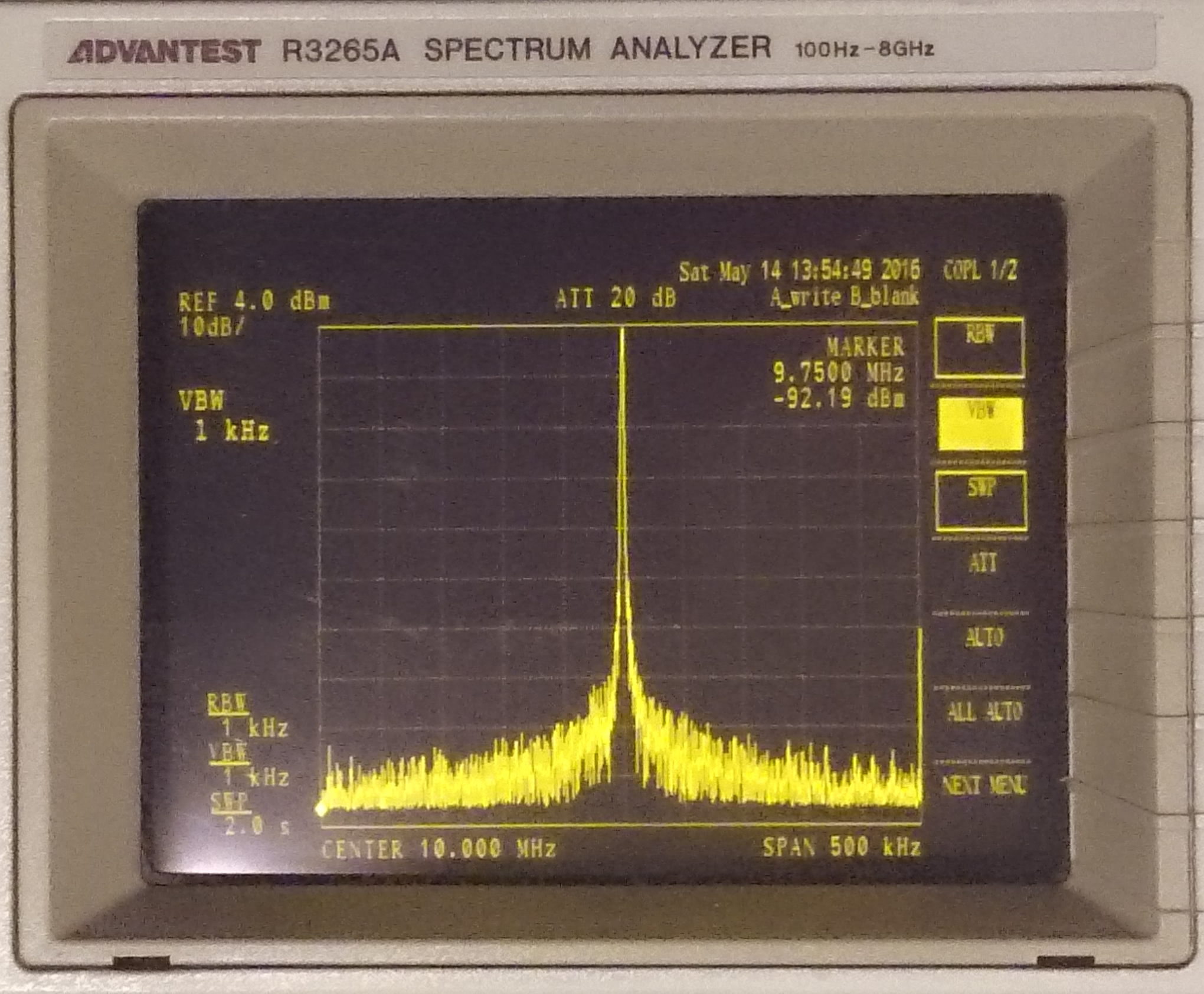

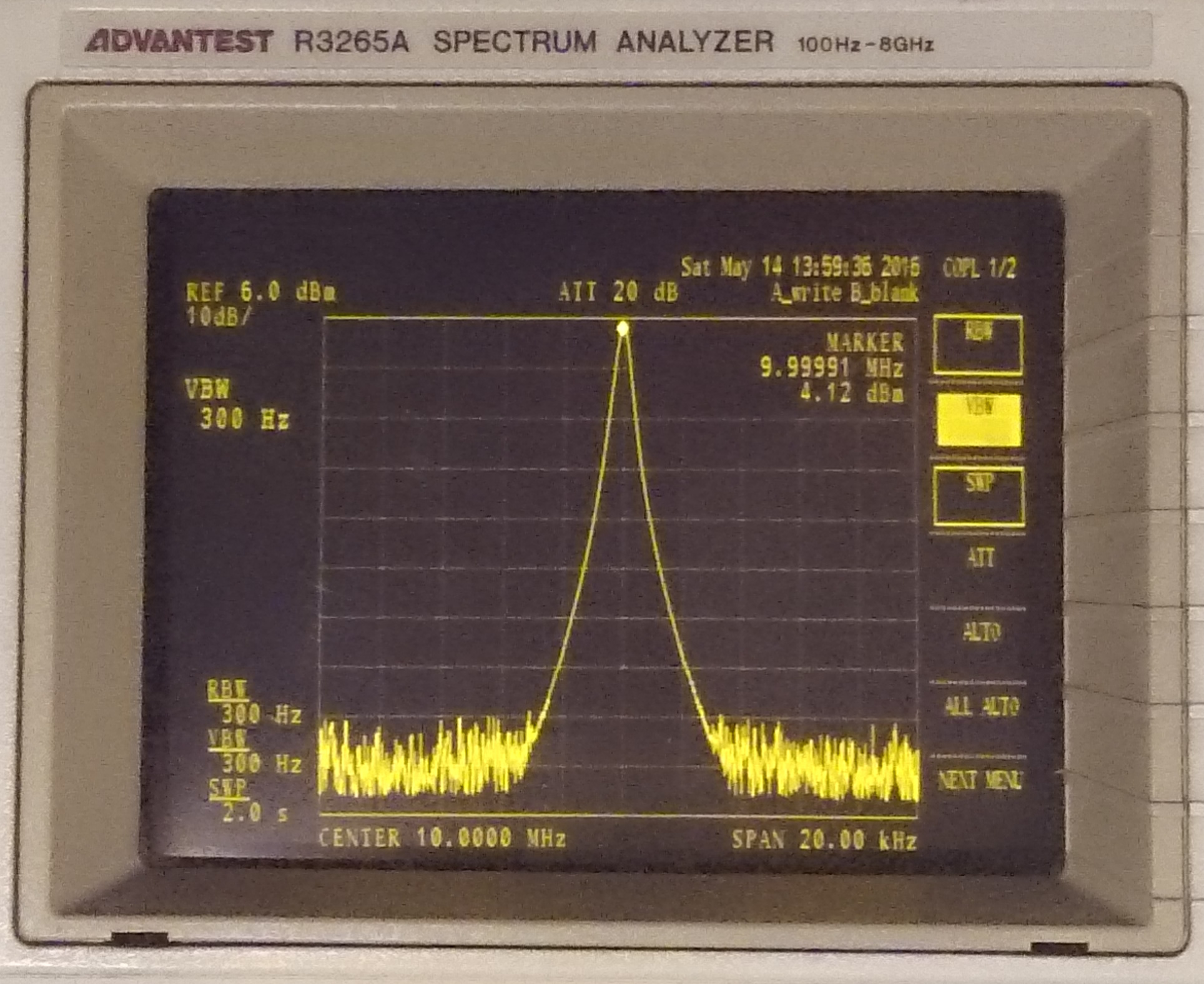

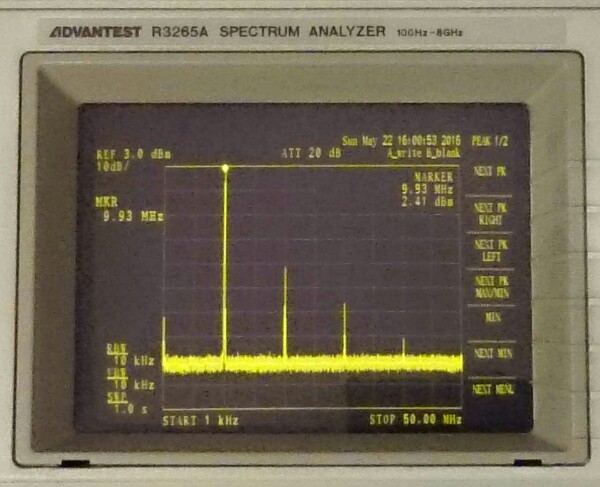

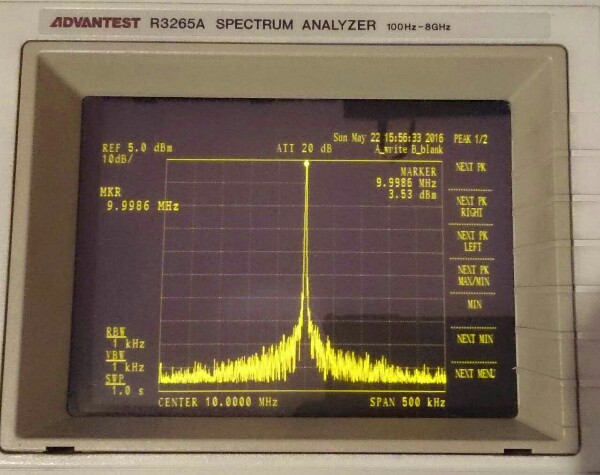

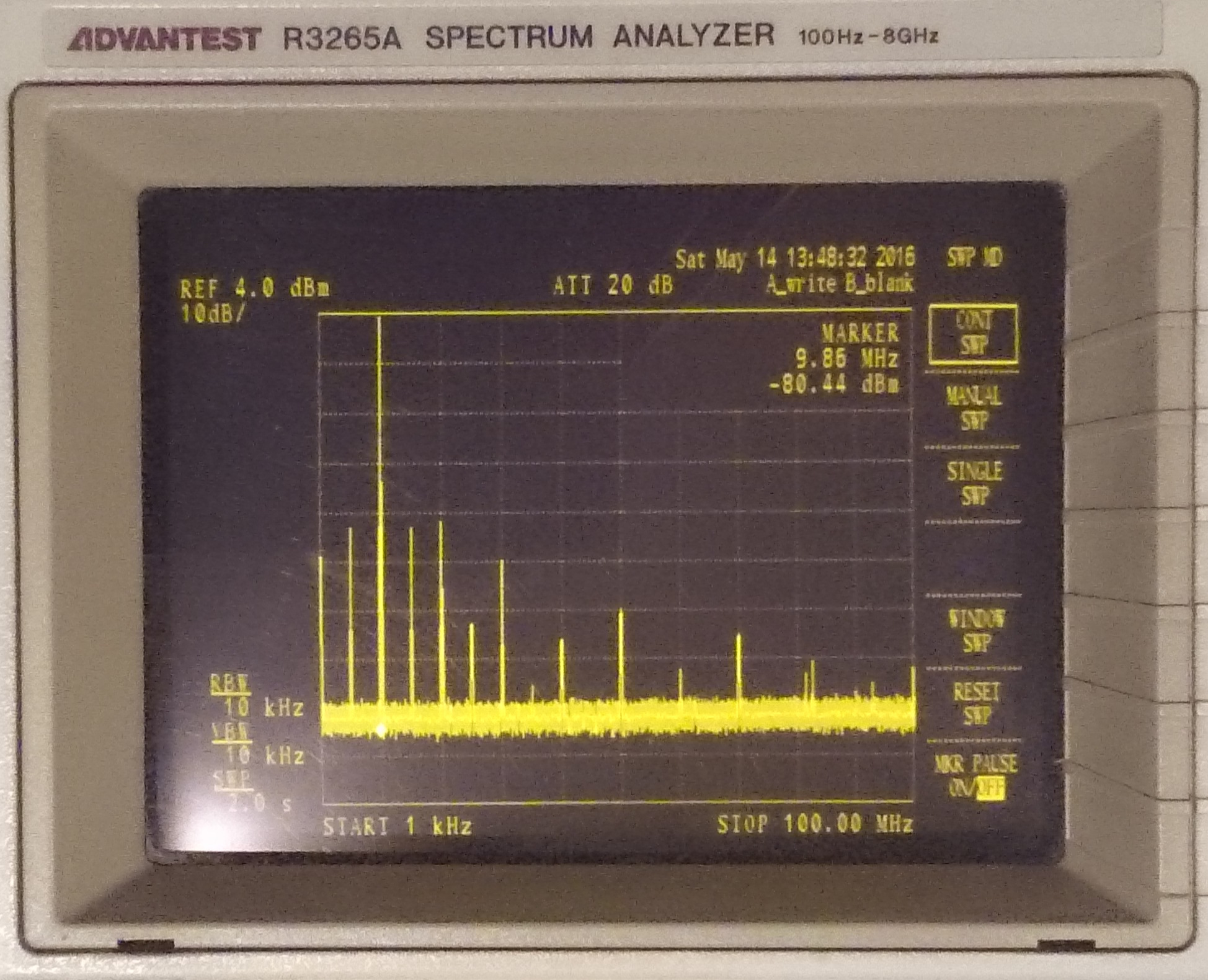

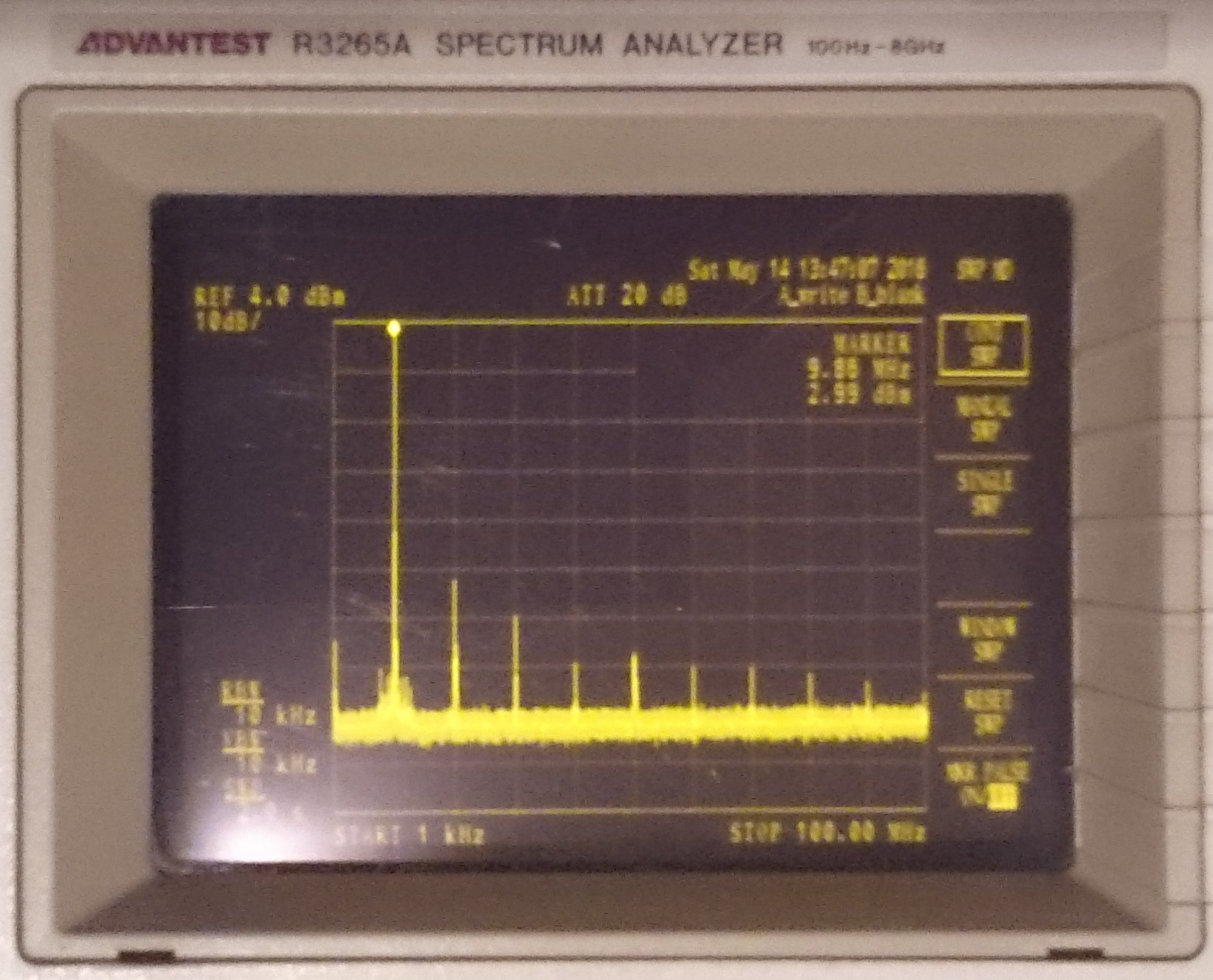

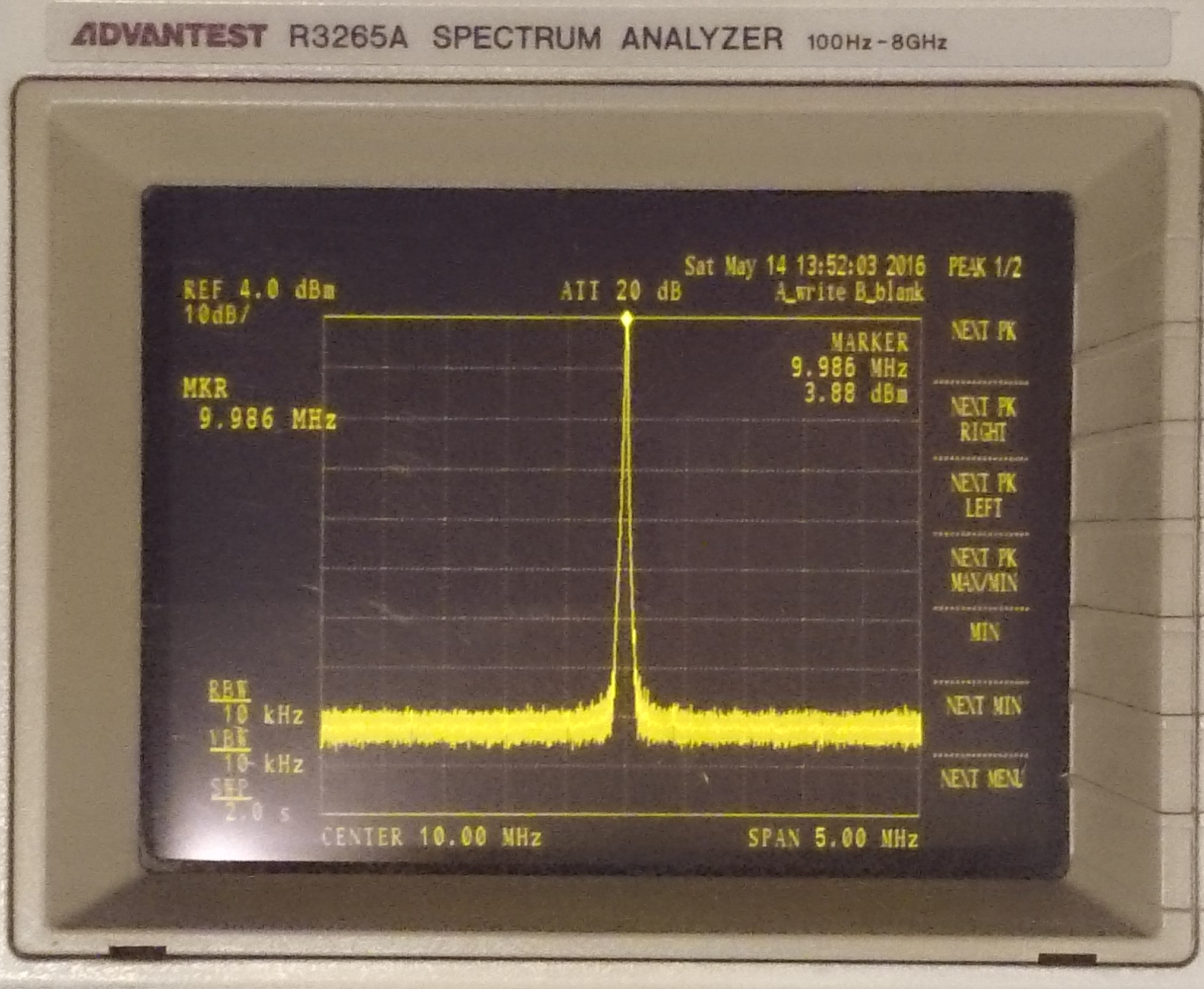

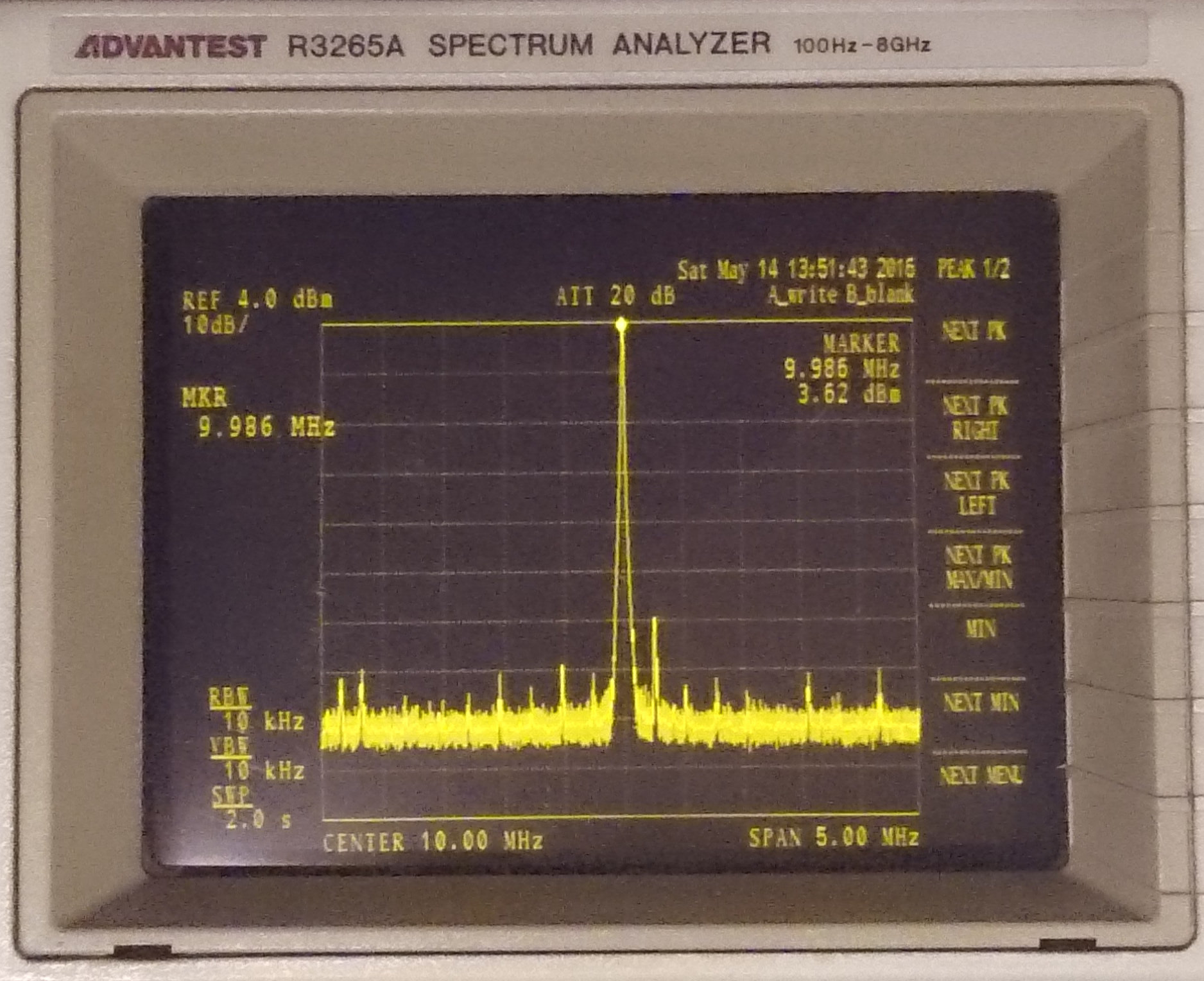

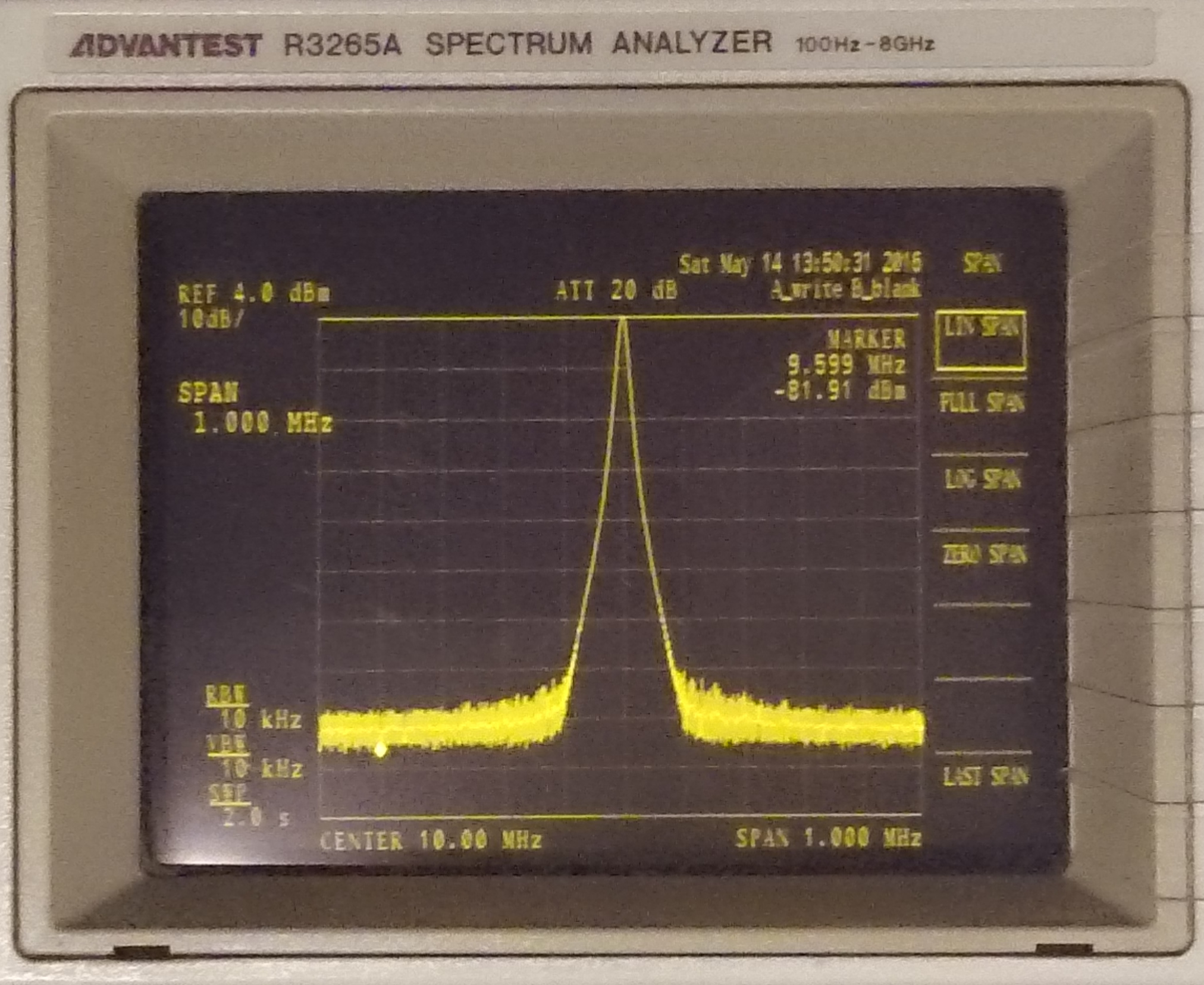

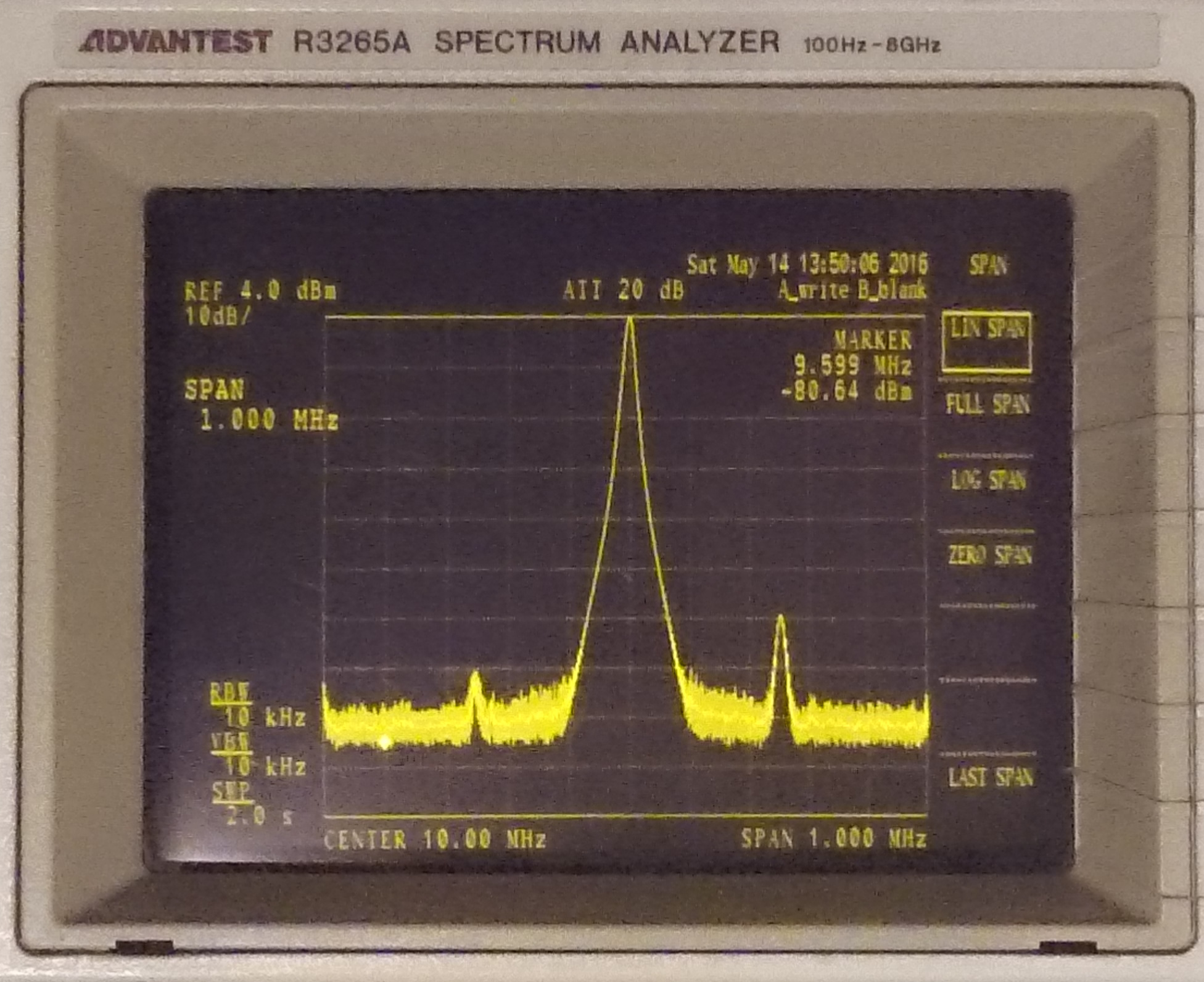

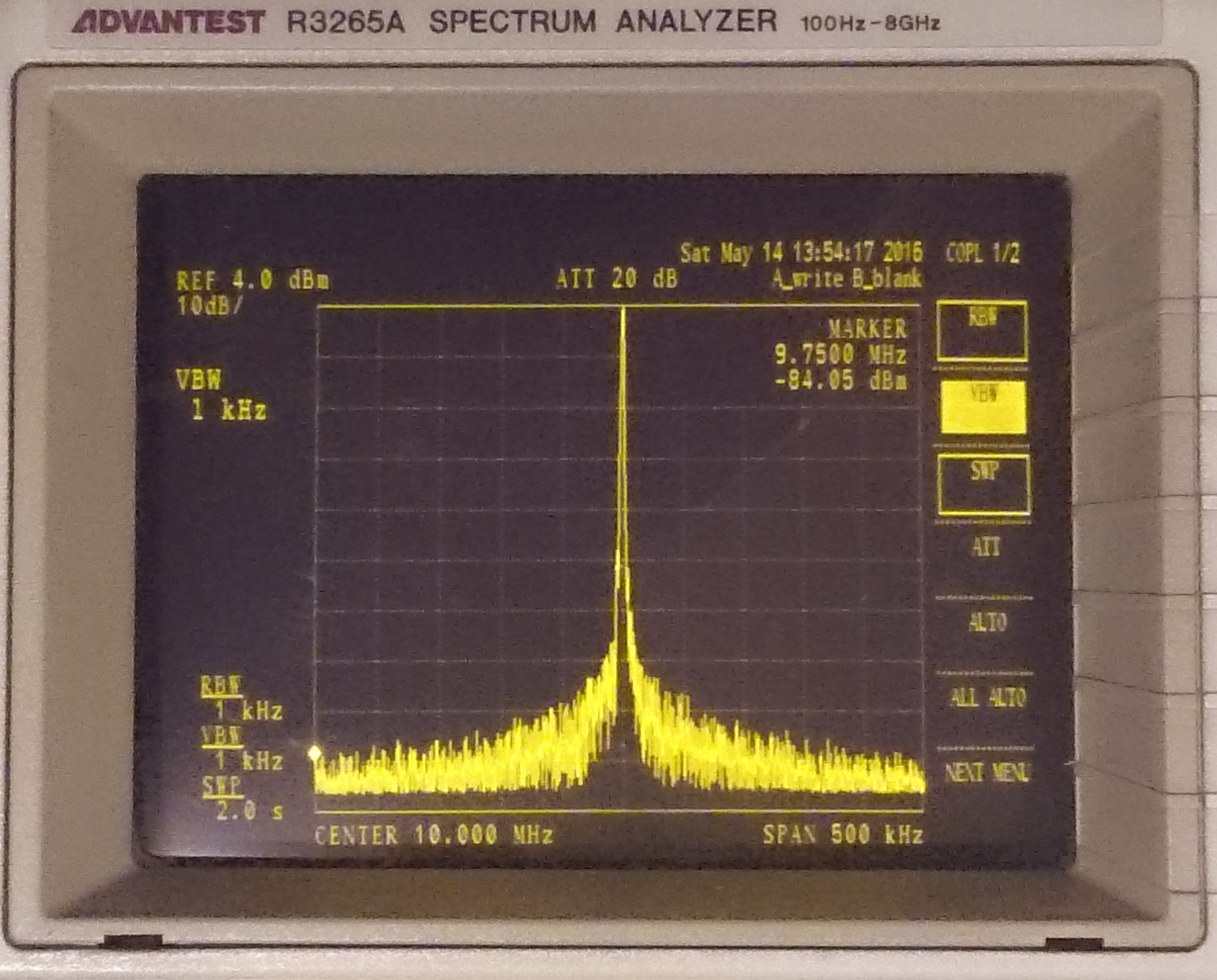

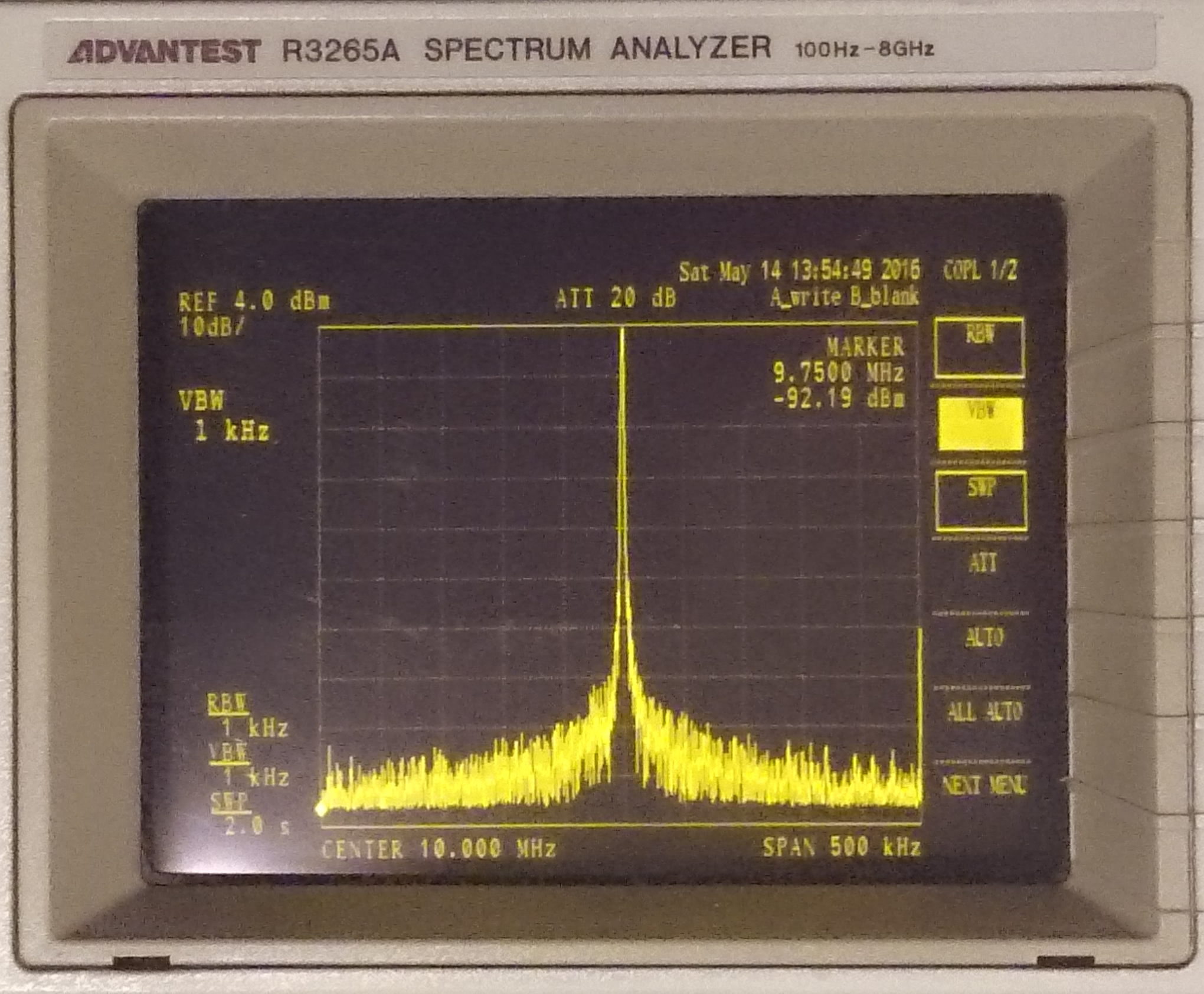

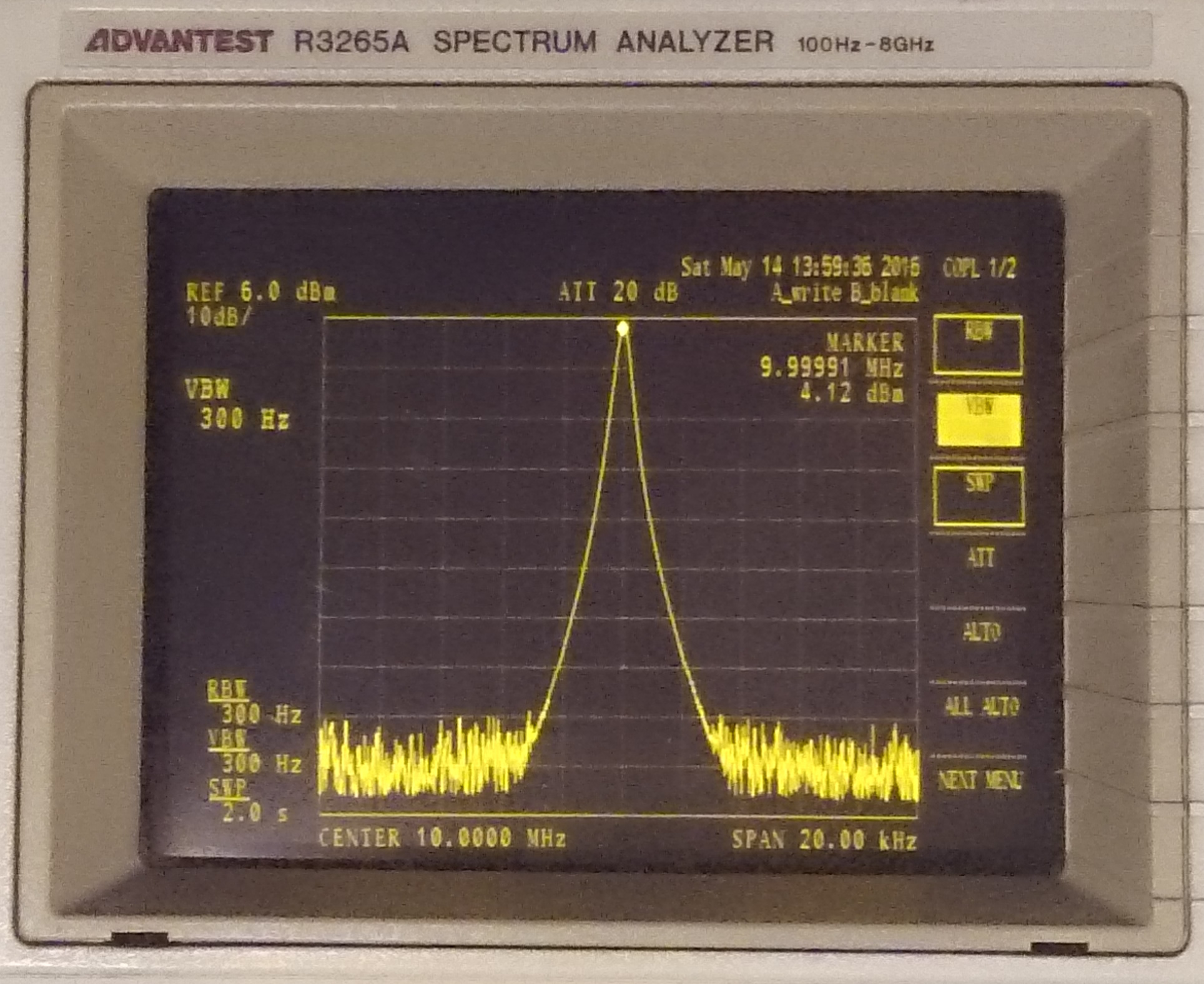

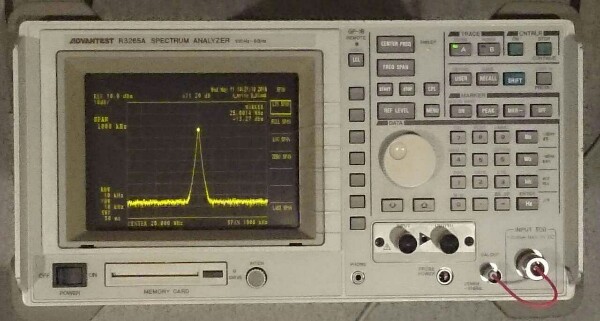

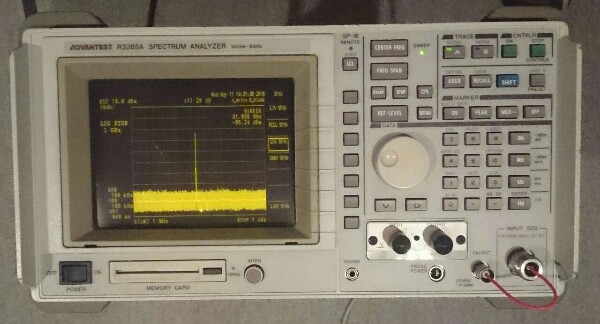

スペアナでOCXOとルビジウムの発振波形を測ってみた。負荷はスペアナ(50Ω)のみ。

どちらのモジュールも電池駆動。手持ちの5C2Vでつないだので、多少のミスマッチはあるが大勢に影響ないと思う。

スペアナではRefレベルをなるべく合わせないといけない(天井に合わせる)とのことで、そこはかなり気を使って測ってみた。

これで見ると、OCXOはなぜか5MHz単位で高調波が乗っており、ルビジウムは10MHz単位で高調波が乗っている。

まあ、高調波は関係ない(本信号と40dBも差が有るので)として、気になるのはルビジウムは±3MHzくらいの範囲で多くのノイズが乗っている。一番近いノイズが250KHz先。こいつらが凄く気になるね。OCXOは次の高調波(5MHz先)までは静かだ。

ちなみにルビジウムの方が高調波はきれいだし、10MHzのごく近傍のスペクトルは多少ノイズフロアが低くて良い感じだ。

この辺の差が音質に出ている感じがする。

(スペアナ初心者なので、何か間違いが有ったらご指摘くださいませ)

1KHz~100MHzでのOCXOのスペクトル 1KHz~100MHzでのルビジウムのスペクトル

1KHz~100MHzでのルビジウムのスペクトル SPANが5MHzでのOCXOのスペクトル

SPANが5MHzでのOCXOのスペクトル SPANが5MHzでのルビジウムのスペクトル

SPANが5MHzでのルビジウムのスペクトル SPANが1MHzでのOCXOのスペクトル

SPANが1MHzでのOCXOのスペクトル SPANが1MHzでのルビジウムのスペクトル

SPANが1MHzでのルビジウムのスペクトル SPANが500KHzでのOCXOのスペクトル

SPANが500KHzでのOCXOのスペクトル SPANが500KHzでのルビジウムのスペクトル

SPANが500KHzでのルビジウムのスペクトル SPANが20KHzでのOCXOのスペクトル

SPANが20KHzでのOCXOのスペクトル SPANが20KHzでのルビジウムのスペクトル

SPANが20KHzでのルビジウムのスペクトル

- 2016/05/14(土) 22:44:46|

- その他

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

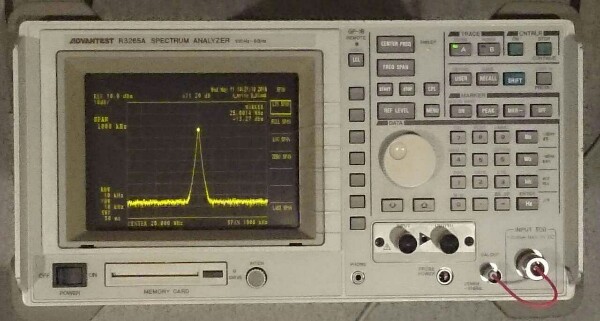

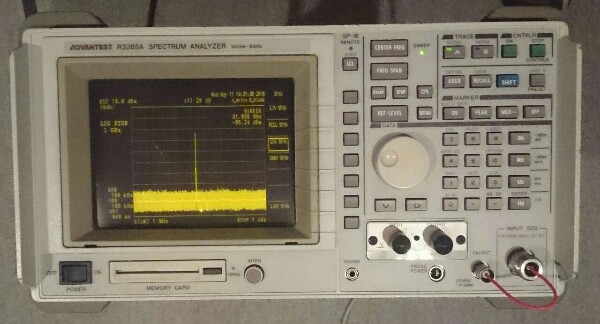

スペアナが欲しくなって入手してみた。ますます測定器マニアになりつつある。

アドバンテストのR3265A

正直使い方がよくわからないのだが、

帯域が100Hz~8GHzなので、まあまあ良いほうではないかと思う。

オークションで例によって無保証の物を購入。外観は側面に傷も多いが、パネルはまあまあきれいだ。5.5万円くらいだったからそこそこの値段。当時は300万円以上していたようだ。

通常のオシロと同じくらいの大きさでコンパクトだが凄く重い。同じ大きさのオシロの1.5倍くらい重い感じ。

とりあえず上の写真で、CAL OUTを入力に繋いできちんと25MHzでスペクトルが出ているようだから、大丈夫かな?

下の写真はログスケールで1GHzまでのSweep。

表示のスパンと分解能の関係などよくわかりましぇん。

なので、オーディオに役に立つものなのかも不明。:-) (無線をやっている方々には必需品の様ですね)

一応の目的は、XTALの出力のスペクトル分布や、電源のノイズの分布など見たいんだけどね。

- 2016/05/11(水) 23:00:40|

- その他

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

Keiさんから良いDACがあるから聞いてみてくれとのことで、お借りして聞いてみた。

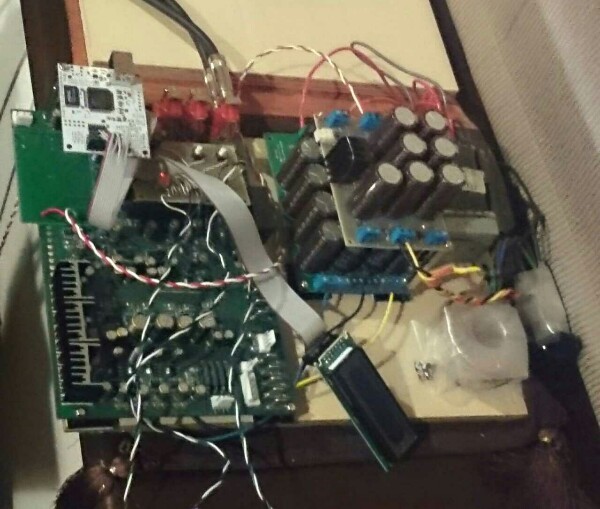

PCM1795DAC基板この写真にはいろいろなものが繋がっているけど、DAC基板自体は無改造。

生基板については上記のWebを参照。

右半分は電源、白い基板はUSBインターフェース、LCDも繋がっている。

いつもの様に半信半疑で聞いてみる。

聞いてびっくり。凄く良い。はじめDA3000のアナログ出力から聞き比べを始め、グレードを上げて行ってどこまで行くかやってみた。

(ちなみに、音が良くなるまで30分程度はかかるようだった)

驚いたことにどんどん勝ち進み、DA-3000+D-70+WD-CL10の内臓XTALによるワードクロックまで打ち負かしてしまった。

さすがに、DA-3000+D-70+WD-CL10+OCXO にはかなわなかったが、値段を考えると超コストパフォーマンスが高い。

音の感じはすごく類似している。信じがたい。この基板、D-70+WD-CL10+OCXOを持っていなければ即買いだ。

どうも各段の電源に特殊なレギュレーターが入っているらしい。なので外部の電源はそれほど凝らなくても良いらしい。

(それ以外にも特徴がいろいろ有るらしいがよくわからず)

だが、今までの常識を覆しているところが多々ある。

① 基板上にXTAL

② ごく普通の低コストDACチップ

③ アナログバッファはOPアンプ

④ ごく普通の部品

⑤ ワードクロック使わずに内臓PLL

私は自作派の優秀なエンジニアの方々の耳はあんまり信用していないんだけど、この方の耳は信用できるね。

なんだか、ワードクロックやOCXOを外付けするのが恥ずかしい感じだ。

- 2016/05/09(月) 21:56:54|

- DAC

-

| トラックバック:0

-

| コメント:5

位相雑音に関する各種の資料下記の資料を見ても、OCXOの波形は乱れていることもあるようだ。僕は、XTAL発振は物理的発振だからそういうこともありうると思うし、環境の影響も受けやすいと思う。だから設置する環境を綺麗にしなくてはいけないだろう。

KSS_OCXOジッタと位相雑音各種クロック&オシレータの比較測定位相雑音の基礎

- 2016/05/04(水) 23:14:50|

- クロック

-

| トラックバック:0

-

| コメント:3

いやー、良い音になったなー。実に深い音でクラシックの弦の音が魅惑的。

やっとマスタークロックの本領発揮だな。

試しにSWD-CL10の内臓クロックの音と較べてみたけど、その差はすごい。音の深さがまるで違う。

分離独立クロックはすごいんだね。さらにDA3000の内臓XTAL+内臓DACの音と較べてみたけど、音の立体感と深さが雲泥の差だ。

デジタル回路はお金をかければかけるほど音が深く静かに滑らかになっていく。

今回よく分かったのは、XTALはノイズに弱いってこと。電源ノイズにも弱いし、環境ノイズにも弱いようだ。そう考えるとデジタルノイズバリバリのデジタル回路の基板の上にXTALを置くってのは正気の沙汰とは思えなくなってきた。

OCXOが良いというより、XTALを分離独立させたことの影響の方が大きいんじゃないのかな。。。(もちろんフェーズノイズが少ないんでしょうが)

幸い、マスタークロックを導入すると音に関するタイミングは全てそれでコントロールされるから全体として音は良くなるけど、冷静に考えるとセット内のクロックにももっと気を使って作らないといけないはずだよね。

安物オーディオ回路でもマスタークロックを導入したらうんと音が良くなると思うけど、なんでやらないのかねー。。。

さて、今後のことを考えると、クロックの純度も確かめたいし、電源のノイズの程度も見てみたい。

スペアナが必須かなー。。。

- 2016/05/03(火) 00:02:30|

- その他

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0