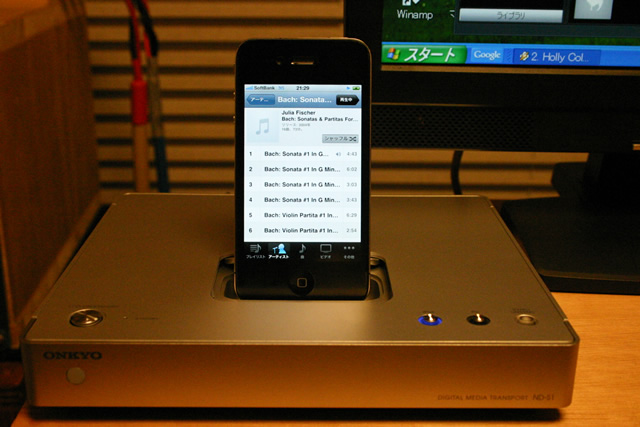

ONKYOのND?S1が来たので早速繋いでみた。まずはPCとD/Aの間に入れてみる。いわゆるジッタ除去装置だ。おー、いい感じ。いままで多少荒い感じだった中高音がスムースになった。低音は少し甘くなったかなと言う感じもしなくも無い。奥行き感も抜群に良くなった。ホールの大きさが3倍くらいになった感じだ。

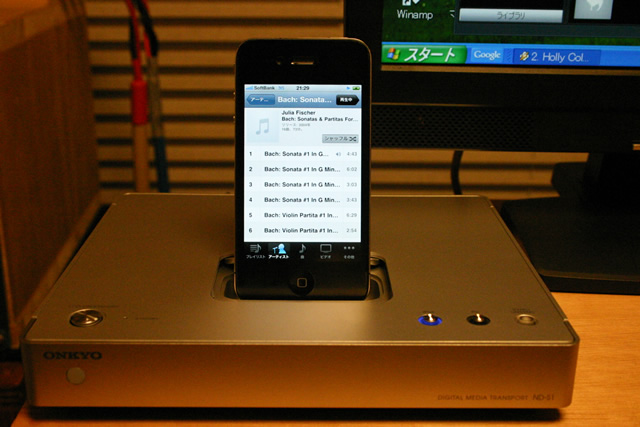

次にiPhone4をドライブにして聴いてみる。おー、ますますいい感じ。音のフォーカスが抜群に良く、各音の切れが良い感じだ。音が混ざらない。奥行き感も素晴らしい。うーん、参った。やはりiPodは究極の電池駆動低ノイズドライブだったか。。。(当然だが、iPhone4には音の良いWAV形式で落としている)

さてメリディアンの506と較べるとどうなのだろう。

iPhone4+ND-S1 ≧ 506 ≧ PC+ND-S1 > PC (D/AコンバーターはすべてMHDT)

の順のようだ。音のフォーカスのよさでiPhone4が506を上回っているようだ。まだあまり長時間聞いていないが、ほぼ間違いなかろう。

PCによる再生音の音の荒さはジッターによるもので、ND?S1を入れたらよくなったが、フォーカスの甘さはジッターによる音の乱れとは別の理由でしょう。データを転送し損ねるときがあるのか?

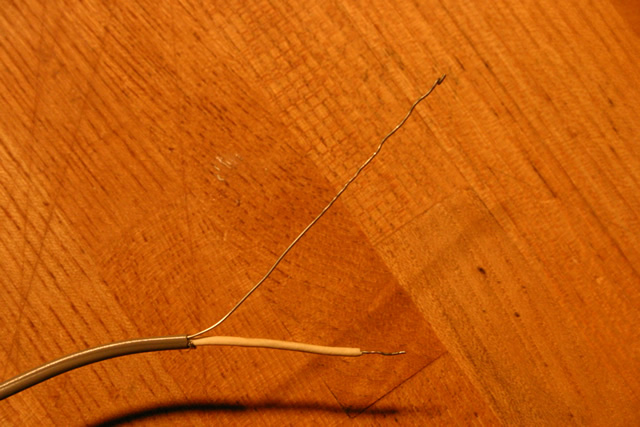

ND?S1のACアダプターが貧弱で細い線で繋がっているので、ElsoundのACアダプターに変えてみたいね。低音が甘く感じるのはそのせいかも。

iPhone4で再生中に時々ぶつぶつ言うのは、ND?S1に挿したままiPhoneの電源を入れなおすと直る。(Webページに書いてあったが、確かに直った。不思議だ。)

それにしても驚いた結果だった。

あまりの良さに、欲が出てきた。ND?S1に手を加えたくなってきた。どうせ安いから壊れても良いので、中のコンデンサーとか付け変えてやろうかな。

- 2010/09/30(木) 23:11:40|

- システム解説

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

ASIOをきちんとインストールして、メリディアンの506との差はかなり減ったけれど、若干だがまだ音に荒さが有るような気がする。やはりジッタ除去装置は必要なのか? 色々探していたら候補はいくつかあったのだが、思わぬところで候補が見つかった。PCとUSBで接続出来、クロックのリサンプリングの機能も持っているようだ。(ちょっと怪しい感じもあるが。。。まあ試してみよう。12000円は安い。) しかも電池駆動の究極の低ノイズトランスポート:iPodからSPDIFが引き出せる。もしかしたら最強のインターフェースかもしれない。(16bit 44.1KHz, 48KHz しかないのが弱点か?まあそれ以上はあまり必要ないように感じるが。)

ONKYO ND?S1アマゾンで頼んだら、明日には来るそうだ。信じられない早さだね。。。

- 2010/09/30(木) 00:31:04|

- システム解説

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

ASIOの設定画面(これが出てこないと上手く働いていない)

ASIOの設定画面(これが出てこないと上手く働いていない)どうもPCからD/Aコンバーターへの経路でのデータ転送がうまくいっていないように思ったので、再度良く調べてASIOをきちんと入れなおした。今度はWindows のミキサーも完全に効かなくなった。そうしたら、何のことは無い音がすっかりよくなった。メリディアンと較べても差は無くなった。

Winamp へのASIOインストールの解説記事ソフトはよく気をつけてインストールしないとね。。。ミスでした。失礼しました。。。

結果的に見るとジッター除去装置は今のところ不要なようです。

- 2010/09/28(火) 20:06:03|

- 再生ソフトなど

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

さて、現状では、良いCDプレーヤに我が家のPCオーディオが負けている事がはっきりしたので、何とかしなくてはいけない。CDプレーヤーでもD/Aコンバーターと繋ぐときのジッターが問題になって、光デジタルよりRCAやBNCで繋いだ方が音が良いなんて話も有るが、私のようなコンピューター屋さんから見ると、そもそもジッターが有ると音が変わるようなシステム設計をしてあることが信じられない。CDプレーヤーはモーターが回っているんだからジッターがあるのは当たり前、その回転を元にクロックを作ってD/Aで再生したら音がふらつくのは当たり前。ではどうやって音がふらつかないようにすべきなのかを考えていないシステムになっていることが信じられない事だ。

コンピュータ設計の常識から考えれば、そういった不安定な信号は一回メモリーバッファーで受けて元の信号とは無関係なクロックで読み出すと言うのはあまりにも常識だと思うが、デジタルオーディオの世界がそうなっていない事が不思議でならない。

そもそもSPDIFはCDプレーヤーの内部信号を無理やり外へ出したような仕様だから、そんなことは考えていないのは理解できるし、PCはソフト処理で信号を作っているから時間的に不安定だし、ノイズが多いからジッターが多いのもわかる。問題はその不安定な信号を、不安定なまま再生させて平気な顔をしていることだと思う。

大体、データを垂れ流し式にして、受け取れなかったらエラー訂正ではじくだけ、と言うやり方はあまりにも原始的に感じる。。。エラー訂正や再送してもいいと思うけどねー。

調べるとその不安定さを取り除くために行われている方法がいくつかあるようだ。

(1)変換機やクロックジェネレータをはさむ

これにもいくつか方法があるのだろうが、クロックをリサンプリングして

D/Aコンバーターには安定したクロックを送る方法

Ratoc(2)メモリーバッファーを持ち、クロックを分離する方法

こんなすごい事を個人でやっている方がいらっしゃいます。

お気楽オーディオ館(3)USB転送を垂れ流し式でなく、ハンドシェーク式にして、データのエラーを起こさせない様にする方法。

当然バッファーメモリーが必要。

Phasetech(4)D/AコンバーターにLANで繋ぐ

これは接続方法がLANであることが良いのではなく、

LANの処理プロトコルを使うと自然にバッファメモリーが

入るから良くなると言う事でしょう。

(5)PC内のソフト(ドライバー)を良い物にして、リアルタイム性を良くしレイテンシーを減らす

私としては、(2)か(3)を行うのがシステム設計の常識だと思う。

(何度も言うが、現状がそうなっていない事がおかしいのだが。。。)

我が家のシステムを簡単に良くするには、(2)の方法で、USBから高精度にSPDIFを出してくれるバッファーメモリー内臓の機器があれば解決なんだけどねー。。。でもそれだと高くなりそうだねー。

安いところで、(1)の方法で何とかならないか?これなんかどうでしょう?

hiFaceプロ用のクロックジェネレーターに何十万円もかける気は私はしないよ。。。なんか間違っている。。。そもそもそんなことをしなくてはいけないようなインターフェースである事自体がおかしい。。。絵の具で描いた絵がにじんでしまったから、仕方なく金粉を塗っているような事に感じられる。

Ippinkan

- 2010/09/28(火) 15:08:37|

- システム解説

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

音の比較用に、音が良いと言われているCDプレーヤーを買おうと思い、MERIDIAN 506を手に入れた。さすがに評判がよいだけのことはある。良い音だ。こんな物が5万円以下で手に入るんだから、良い時代だ。。。

さっそく、我が家のPCオーディオと比較してみた。

まず、D/Aコンバーターの比較から。506内蔵のD/Aコンバーターと光デジタルで繋いだMHDTのD/Aコンバーターの音の比較。驚いたことにほとんど同じ音だ。差はまったくと言ってよいほど感じなかった。レベルもまったく同じで、ボリュームをいじる必要もなし。びっくりだ。

次にPCで鳴らした音との比較。これは差を感じた。506の方が背景の音の静かさが上だった。ジュリアフィッシャーのバイオリンソロもよりきれいに、細やかに聞こえる。506は素晴らしい。

うーん。。。我が家のPCオーディオは、USBでの接続の限界があるのか??どこかでデータがロスっているのか??PCのノイズが回り込んでいるのか??

なんとなくそんな気がして、比較用に良いCDプレーヤーが欲しかったのだ。。。

仕方ない。PCオーディオの質を追い込んで良くしていこう。幸いD/Aコンバーターは合格だったので、可能性としては、PCからD/Aコンバーターへデータを渡す経路で何かがまずいのでしょう。。。

比較実験の目標は達成。試行錯誤の目標が見つかったからOK!!

それにしても、さすがにCDプレーヤに1枚1枚CDを乗せる作業は時代遅れ感は否めない。一度PCオーディオにはまってしまうと抜け出せないと言う感覚も確認できた。

- 2010/09/26(日) 22:46:11|

- システム解説

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

我が家のシステムでは、電源やケーブルなどの細かい差にはあまり気を使っていません。

電源も200Vから絶縁トランスで取ってきたりもしていますが、最近は100Vの家庭用コンセントも平気で使っています。信号ケーブルもベルデンの8412を使うようになってから、それ以外を使う気も無くなりました。そういった細かい事に気を使うよりもっと大事な事がたくさんあるからです。

我が家はマルチシステムなので、スピーカーユニットや各帯域のアンプ、チャンネルデバイダーなどを良い物に変えればシステムはどんどん良くなっていきます。そういった大きな変更をどんどんしていくと、細かい事はだんだんどうでも良くなってきます。不思議な物で、良いアンプは家庭用の普通の100V電源でも良く鳴ります。かないまるさんも電源を200Vから引いて絶縁するのには疑問を呈しておられました。(唯一電源の絶縁の意味があるのはデジタル機器がある場合だそうです。) 私もやっとその感じがわかってきました。

スピーカーケーブルもあまり差が感じられなくなってきます。我が家のウーハーはなかなかうまく鳴らなかったけれど、70Kgの砂袋を乗せたらまるで別物のように鳴り出しました。それにかかった費用はたったの1000円程度。そういった経験をしていくと細かい事に気を使う気になれなくなってきます。もちろんそれぞれの部分で最低レベルは超えている必要はあるけれど、微妙な差に大金をかける必要性は感じられなくなってきたのです。

だから私は、スピーカーケーブルに何十万円もかける気はまったく有りません。わずかの差のためにそんなお金をかけるなら、もっと別の使い方をします。

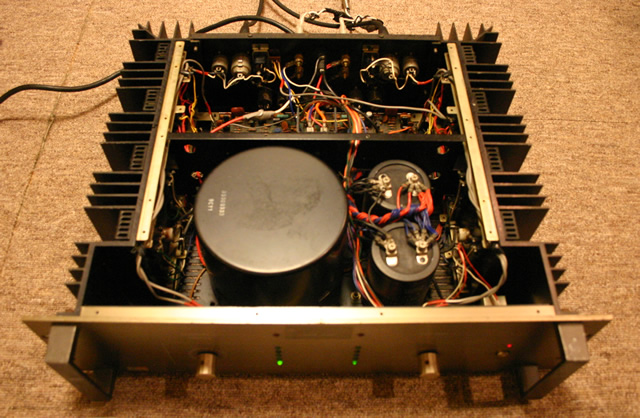

我が家のアンプは、今一番のお気に入りのFOSTEXの600(2号機)は、ジャンクで5000円で買ったもの。ジャンクだったけど、コネクタを変えたりしたらちゃんと使えたし、いくつか改良したらピカイチのアンプになりました。新品なら50万円出しても買えないレベルではないかなー。。。

スピーカーの比較用に一般的には評判の良い新品時には30万円以上した3WAYスピーカーも仕入れてみたけど、我が家のマルチシステムの敵にはまったくなりませんでした。こういう出来上がったスピーカーでより良い音を聞こうとすると、電源に凝ったり、ケーブルに凝ったりするしか改良する方法が無いんですよね。

高額な良い音がするはずのオーディオ機器を意を決して買うと、今度はそれに自分が縛られて、どんどん色々な細かい変更にお金をかけざるを得なくなってしまいますね。だから私は、スピーカーは既製品を買う気は金輪際ないのです。絶対どこかの音が不満になってくるけど、自分で手を入れられないと、あとはケーブルや電源などでがんばるしかなくなってしまいます。そうなると泥沼です。

以前に新品で買った30万円のスピーカーのローンはまだ払っています。物はとっくにオークションで売っちゃったのにね。もう二度とそんな大金をスピーカーにはかけないよ。:-)

オーディオは使いこなしが何より大事でしょう。高い物買ったって上手く鳴るわけじゃないし、不満がなくなるわけじゃない。あまり細かい事に気を使わずに、色々な部品メーカーの口車に乗らずに、オークションを活用して大胆にシステム変更しましょう!

そういう意味ではマルチシステムは最初の障壁は高いけど、やり始めると自由度が高くてあまりお金がかからなくなってくるので、むしろトータルコストは安いと思います。もしマルチでなかったら、スピーカーの音が気に入らなくなると、スピーカーシステムを丸ごと変えなくてはならなくなってしまうんですよね。それが出来ないとケーブルや電源に凝るしかないですね。そうなるとドツボです。マルチシステムならスピーカーユニットを変えてもチャンネルデバイダーでチョコチョコっとレベルやクロスオーバを調整するだけです。

皆さんもぜひマルチシステムにチャレンジしてみてください。奥深くて、融通が利いて楽しいですよー。

- 2010/09/17(金) 22:38:18|

- システム解説

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

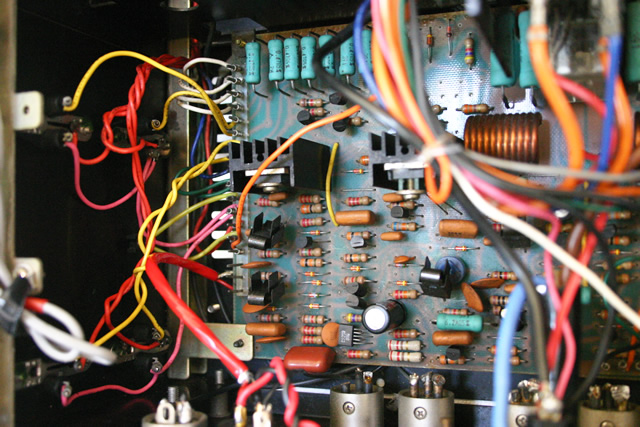

FOSTEX 600 の改良その後。

次に電源ケーブルを変えてみました。ベルデンの19364に変更。これでうるさい感じはほとんど無くなりました。予想以上に良くなりました。電源ケーブルの影響は大きいんですね。でも、もう一台の完全改良済み品と較べると音のフォーカスが良くない感じ。XLRコネクタが錆びまくっているし、ボリュームが入っているし、信号線が1M近く引き回されているので、どこかで入力信号が反射しているのでしょう。そこで信号線関係の改良も実施。やはりこれで音のフォーカスがうんと良くなりました。

かないまるさんがボーカルの口の大きさが10cmくらいで無いとダメだと書かれていますが、やっとその意味がわかりました。フォーカスの良いアンプだと確かに口の大きさが小さくなり、その移動がわかりますね。歌っている時の口の形が見えるようです。:-)

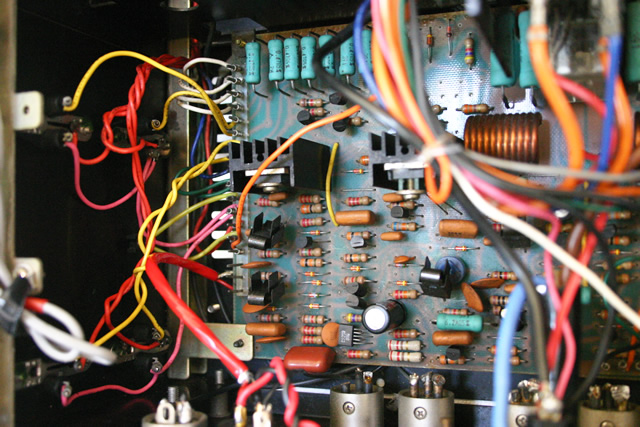

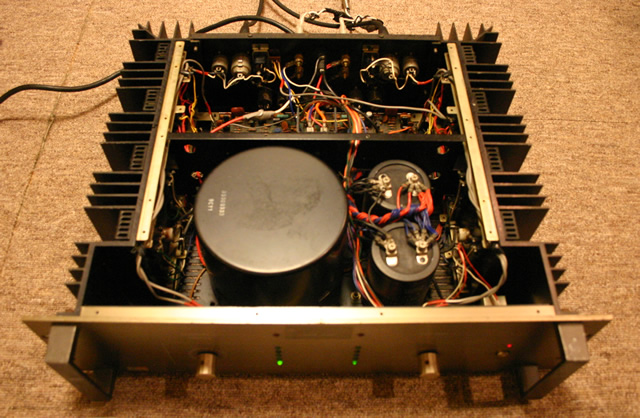

このアンプは良い部品を使った上で、非常に単純な構造で回路図がそのまま見えるような部品配置になっています。アンプ作りの教科書にしたいような感じがします。それがきっと音が良い理由でしょう。配線がラッピングや圧着端子で行われているのも良い理由なのかもしれません。コネクタや半田付けがあまり使われていません。このアンプを設計された方はかなりアンプ設計にポリシーのある方とお見受けしました。(だからFOSTEXのアンプは長続きしなかったのかもね。;-)

パワートランジスタの足一本一本に、基板からラッピングで配線を繋いでいます。手のかかる作業ですが、電気的には一番良い方法でしょう。

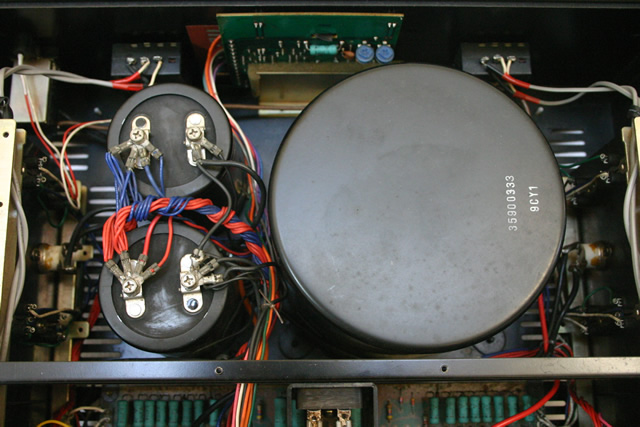

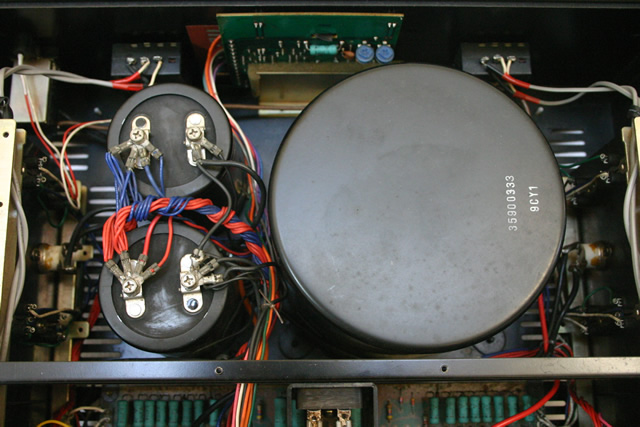

電解コンデンサから各パワートランジスタに一本一本ラッピングで配線を繋いでいます。量産メーカーではありえない方法でしょう。良い物にはそれなりの理由があるということでしょうか。

- 2010/09/17(金) 20:15:03|

- アンプ

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

私の改良のポリシーです。

私はアンプの本質は電子回路にあると思っています。判りやすくいえばプリント基板やパワートランジスタがアンプの本質だと思っています。それに対して安定な電源を供給したり、きれいな信号を供給するのが電子回路以外の電源回路やケーブル、端子などの役割だと思っています。ですので、出来る限り基板には変更は加えたくありません。コンデンサーを変えるなどの改良をされる方もいらっしゃいますが、それはそれでもいいのですが、アンプの本質を変えることになりかねないので、注意が必要です。一方で、トランスや電源回路、電源ケーブルや信号ケーブルは極力音の本質を変えない癖の無い物が必要です。アンプの本質である電子回路にクリーンな電源や信号を供給するためです。

しかし大分時間の経ったアンプはその点の配慮が足りていない場合が多々見受けられます。判りやすいところで言うとDA?A10DCの電源ケーブルは見ていて悲しくなるほど細い物でした。これでは安定な電源が供給できるはずがありません。また、RCA端子はいかにも錆が載りやすいもので、またボリュームは大変貧弱な物でした。スピーカー端子も細い電線しか挿せない貧弱な物でした。FOSTEX 600のシールド線は悲しくなるほど貧弱な物でした。

こういった周辺回路が付いているようでは、アンプの本質である電子回路が本領発揮できるはずがありません。せっかくデュアルモノラルコンストラクションであっても大きなトランスや電解コンデンサーが付いていても、おおもとのACコードが一本で細くて華奢な物であったらよい音が出るはずがありません。

私の改良のポリシーは、すべてこういったアンプの本質である電子回路の働きを阻害する貧弱な部品を取り除くことです。アンプの本質は一切変えません。 ケーブルにはベルデンのプロ用のものを使います。電源ケーブルの19364はプロ用の定番ケーブルでもあり、最近はオーディオ分野でも高名な物です。太さも十二分です。信号ケーブルの88760もプロオーディオ業界標準のもっとも癖の無い物です。 電源ケーブルはインレットにするのがお好きな方もいらっしゃるようですが、私はあまり好きでは有りません。十分に優秀な電源ケーブルを使うならインレットは無い方がベターです。接点がひとつ減らせますから。

こういった観点で、多くのアンプを聴いてみたところ、素質的には十分素晴らしいアンプだとは思っても、あまりにも貧弱な部品が使われている場合がありますので、それを取り除く意味で改良を加えます。アンプの本質である電子回路がよりのびのびと働けるようにしてあげます。

- 2010/09/15(水) 21:34:41|

- アンプ

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

FOSTEX 600の2号機を手に入れました。今回も外観はすごく汚いが、音は合格。XLR端子が接触不良を起こしているがそれ以外は問題なし。どうせコネクタは交換するのでOK。

前回手に入れて色々改良を施した物と聞き比べてみると、素質は十分だがやはり音に荒さがある。音のフォーカスも甘いし、中高音が荒くてきつい感じ。業務用にはこれでもいいのかもしれませんが、オーディオ用には使えません。

前回変更した点、

電源ケーブルをベルデンの19364に交換、プラグをホスピタルグレードに

信号ケーブルを88760に

信号をアッテネーターを通さず、最短で基板に繋ぐ

モノラルスイッチを止める(信号を引き伸ばしているため)

をひとつずつ試してみましょう。

まずは部品を買う必要の無い、モノラルスイッチのバイパスからやってみた。スイッチに繋がっていた配線をはずしました。

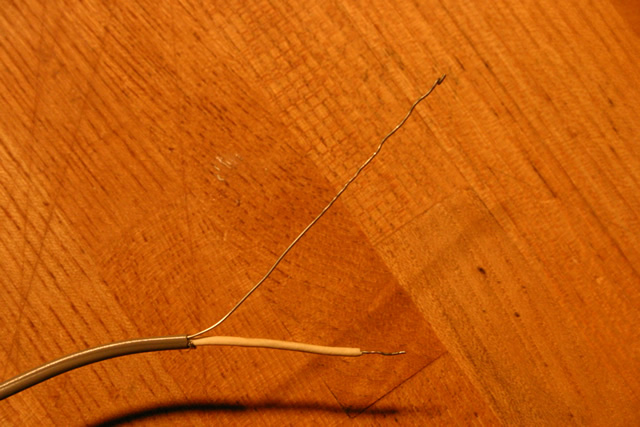

この機種のシールド線はこんなひどい物。配線がラッピング式なので、単線である必要があるのでこんなものが選ばれています。これが音が荒い最大の原因でしょう。

やはりモノラルスイッチを取っただけではだめ。信号線はこのひどいシールド線が片チャンネルに1Mくらい使われています。それを無くさないとどうしようもないなー。。。

- 2010/09/15(水) 21:14:25|

- アンプ

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

色々なアンプやスピーカーをとっかえひっかえ聞いていると、基本的に”気持ちよく楽しい音”と”楽しくない音"に分かれていく事が判る。それにも色々な要素があるけれど、よく聴くとその要素がはっきりしてくる。

今までは、

各帯域の音のきれいさ

臨場感、奥行き感

ダイナミックさ

スピーカー駆動力

を基準にしてきたけれど、最近どうもこれだけでは足りていない事がわかってきた。

音像のフォーカスのよさ

音の背景の静かさ

これらのファクターの評価が良いアンプが、”気持ちよく楽しい音”に感じられる。

これを教えてくれたのは、FOSTEXのラボラトリシリーズ600の改良アンプでした。

フルレンジで聴くなら我が家のベストアンプ。

- 2010/09/10(金) 22:26:30|

- 音の比較/技術解説

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

CARVERとDIATONEを追加しました。10点表記に変えました。

- 2010/09/08(水) 14:02:40|

- アンプ

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

CARVER PM-1200 を手に入れた。プロ用で評判の良い機種で、小型、軽量(10Kgくらい)。音を聴いてびっくり。プロ用らしくはっきりくっきり系の音であるが、滑らかな高音・中音。かなりレベルが高い。低音もこの大きさとは思えない質のよさ。かなりハイレベル。もう少しダイナミックさと低音の締りがあればなお良い。3番ピンがホットなのでかなり古いと思うが、びっくりだ。

- 2010/09/03(金) 22:44:56|

- アンプ

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0