ジッター = 時間的な波形の歪み (人間の耳はそれを聞き分ける)

PCオーディオのジッターについて考えると、ノイズや伝送線路での波形の歪みもジッターの元だから、ジッターの源を考えるといろいろ有りうる。

今まで私は、

(1)ロジック回路(デジタル回路)ではジッターが増えることは無い

(2)ノイズはノイズ、ジッターはジッター

と考えていたけれど、そうではなくジッターとノイズは相関関係が有り、両者の相乗効果で増えていくことが見えてくると、PCオーディオのジッター対策はとても複雑であることが判ってくる。それの対策としてはFIFO式のI2Sジッタークリーナーが一番良い様にに思うが、他にも対策があるだろうか???

- 2013/02/28(木) 00:04:31|

- ジッターについて

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

リクエストがあったので、今のスピーカー。レトロな外観だなー。。。かなりでかい。38cmウーハーが小さく見える。

これのウリはなんといっても2インチホーンであるJBLの376。この音が聞きたかった。このスピーカーは到着したときは端子の汚れがひどく、376が壊れているかとひやひやしたが、掃除したら直った。良かった。

期待を裏切らない素晴らしい音だった。500Hzカットで馬力のある中低音が出ている。1インチホーンでも500Hzは出なくもないが、底力が違うように感じる。

075は超有名なツイーター。YAMAHAの0506と人気を二分する感じ。今回、初めて使ったが確かに繊細できれいな音で今迄で一番良い。

376と075は手放せない感じだ。低音はまだ調整不足でイマイチだ。かろうじて端子などの清掃はしたが、調整する時間が取れない。。。まあ楽しみにじっくりやろうと思う。

JBLはユニットを変えたりホーンを変えたりできるので楽しい。私は気分で色々変えられるモジュラーな物が大好きなので。

- 2013/02/27(水) 00:28:21|

- スピーカー

-

| トラックバック:0

-

| コメント:5

非マルチ化計画を実行。スピーカーを入手。

やっぱり私はホーンスピーカーが好きなので、こういう構成に。実にメリハリがあり、きれいな音を再生してくれる。JBLのホーンスピーカーとネットワークは素晴らしい。惚れ惚れするようなホールトーンに包まれている。

パワーアンプはB-2Xを使ったりB-5を使ったり切り替えて使っている。どちらも素敵なパワーアンプだが、若干個性が違うので使い分けると面白い。ヘッドホンアンプとしてはB-5が最高だ。スピーカー駆動時にライントランスをつかったらどうなるかも楽しみ。

JBLは一般的にジャズが良いと言われているけれど、私はJBLのホーンで聞くクラシックの弦の音も好きだ。JBLのスタジオモニター用ユニットはユニットとして完成されているのでイジクリ甲斐がある。

- 2013/02/24(日) 23:24:15|

- システム解説

-

| トラックバック:0

-

| コメント:7

その後、再生ソフトの聞き較べをしてみたが、やはり差が少ない。PayPcmWinでもMediaPlayerでも大差ない感じだ。これは驚き。

これから判ることは、

(1)音楽再生ソフトやOS、USBなどによる大きく音を悪化させるジッター(大きなジッター)が有り、FIFOによるI2Sジッタークリーナーを使えばそれを取り除くことが出来る

(2)小さなジッターは回路により生じるジッターなので、FIFOによるI2Sジッタークリーナー自体からも生じる。それに対処するには、電源回路を強力にしたりPLLによるジッタークリーナーが有効だと思われる(まだ実験していないが)

と言っても良いと思う。

- 2013/02/20(水) 23:58:43|

- ジッターについて

-

| トラックバック:0

-

| コメント:4

かなりいける。いい感じ。

(Win7+PlayPcmWin+HifaceEvo(絶縁電源))音のフォーカスも良く、臨場感、広がりも良い。音に深みがある。低音の量感も歯切れ良さもバッチリ。私の言う大きなジッターがほとんど無い感じだ。

SDTrans384と比べてみたが、裸のSDTrans384よりは良いかもしれない。ジッタークリーナー付きのSDTrans384には負けている感じがする。音の滑らかさが今一歩。小さなジッターが少し残っているかな。

まだ、試作基板で部品がバラバラついている事を考えれば改善は可能だろう。今後が楽しみだ。

曲の鳴り出し• 鳴り終わりが2秒ほどかかる(完全非同期の証拠)が、私は気にならないが。。。

PC側の再生ソフトによる音の差が無いみたいだ。もう少し聞き込んでから判断しよう。

- 2013/02/16(土) 15:32:37|

- ジッターについて

-

| トラックバック:0

-

| コメント:8

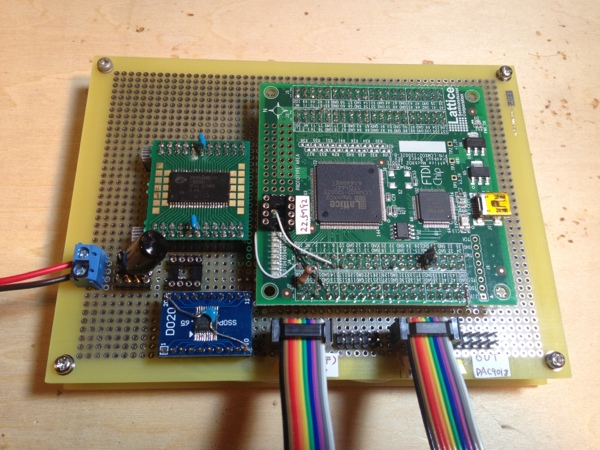

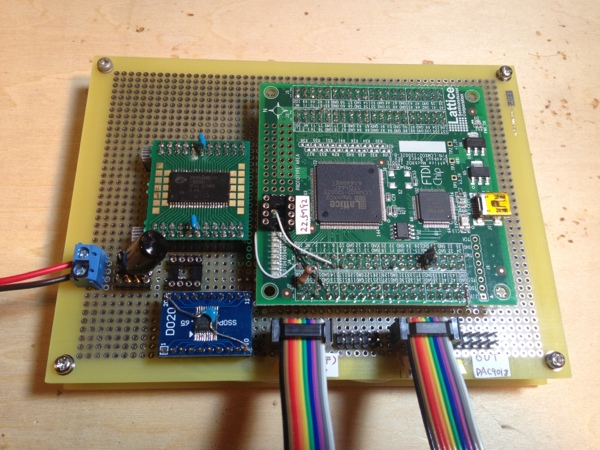

Keiさん作の”FIFOによるI2Sジッタークリーナー”が来た。

FIFOを使ってDDCから来るI2Sを完全に非同期化し、BCLKのジッターをクリーニングする。

FPGAで組まれているが、FPGAのジッターが大きい恐れが有るので、さらに最終段にF/Fを付けてクリーンなクロックで叩き直しているとの事。

PCオーディオの最終兵器か!?

うーん、楽しみだ。明日はちょっと忙しいので、週末のお仕事だな。

PC+XMOSやHiFaceEvoの音がどのように変身するか。。。

- 2013/02/14(木) 21:50:04|

- ジッターについて

-

| トラックバック:0

-

| コメント:1

以前に下図のように書いたけれど、今は大きなジッターは時間軸の揺らぎでは有るけれど、BCLKがFM変調のような変調を受けるからだと思っている。そう思う理由は、大きなジッターは低音や中音にまで影響しているからで、小さなジッターが高音を濁すのとは対照的で、何らかの低中周波数的な変調を受けているとしか思えないから。

- 2013/02/13(水) 00:16:45|

- ジッターについて

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

ノイズとジッターは紙一重だと言うのが判ってきて、気がついたことが有った。

広い意味での”ノイズ=電圧軸方向の揺らぎ”にはノイズと歪みがある。

きっと”ジッター=時間軸方向の揺らぎ”にも幾つか種類があるに違いない。

私が耳で聞いて感じる

”大きなジッター=再生ソフトやDDCによる音の悪さ”

”小さなジッター=高音の濁り”

は、きっと根本的なジッター発生のメカニズムが違うのだろう。

世間一般では、”ジッター=小さなジッター”のことを言っているようだけれど、それとは違う種類のジッターが有るはずだ。

感覚的には大きなジッターはクロックにFM変調をかけたような感じかな?

だから低域にまで影響が出るのだと思う。原因はわからず。。。

- 2013/02/11(月) 22:50:22|

- ジッターについて

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

私はずっと上の構成のほうが良いと思っていたし、理想的にはそうだと思う。だけれどもPCオーディオがジッターによる音の劣化が凄く大きいことを認識すると、考え方が変わってきた。理想的なスピーカープロセッサが有れば良いのだが、現実にはジッター対策が整ったスピーカープロセッサは世の中に存在しないだろう。それを使うよりは下の構成でジッター対策を整えた方がトータルで音が良くなるように思えてきた。

確かにLCネットワークは音をデグレードするが、部品をきちんと選べばアナログ部品なので、かなり改善できるし、劣化と言ってもアナログ的である意味味わいのある劣化だ。一方、スピーカープロセッサを使うとジッターによる音の劣化が避けられない。しかもその音の劣化はデジタル的で非常に耳障りだ。

PCオーディオに関して言うなら、他の音質劣化の要素よりジッターに対する対策がやりやすい構成を選ぶべきだと思っている。特にジッターへの対策がまだ確定していない段階だから下の構成のほうが実験がしやすい。ジッター対策が確立したら上の構成のほうが良いかもしれないが。

- 2013/02/10(日) 23:39:04|

- システム解説

-

| トラックバック:0

-

| コメント:2

私はスピーカーのマルチチャンネル化が好きでずっとそれでやってきたのだけれど、最近のSDTrans384の導入やジッターの研究成果が出てきて、非マルチシステムのクオリティー向上が素晴らしいので、どうにも我慢が出来なくなって、現在スピーカーの非マルチ化を進めている。

マルチ化をするには素晴らしいスピーカープロセッサ(チャンデバ)が必要だけれども、我が家で最高のスピーカープロセッサ:WZ-DM35でさえ今のSDTrans384+DAC9018Sにはまったく敵わない。ジッターの実験をするにもマルチだとDACを2枚用意して2枚改造しなくてはいけない。どうも現実的ではない。マルチ出力対応のDDCと複数枚のDACを用意するのは凄く負担だ。。。

そこで、スピーカーを最高の非マルチシステムに変更することにした。

名残惜しかったが、VRS800をお嫁に出し、新しいスピーカーを入手。ちょっとトラブル中、まあそのうち良くなるだろう。どういう音になるか楽しみである。

- 2013/02/09(土) 22:18:27|

- システム解説

-

| トラックバック:0

-

| コメント:9

PCの電源を絶縁したら、やっと元の音に戻った感じで良くなった。音の深み、臨場感が良くなった。これは再生ソフトを変えた時の音の変化に近い。

やはりノイズ源の機器は絶縁しないといけないんだね。再度実感した。特にPCは輻射ノイズ対策で電源とグランドの間にかなり大きなコンデンサーが入っているので、ノイズがモレモレになってしまう。そのノイズがジッターとなってデジタル部に加わり、DACの音を濁すのでしょう。(アナログ的なノイズの影響ではないと私は思った。)

- 2013/02/06(水) 13:53:24|

- システム解説

-

| トラックバック:0

-

| コメント:2

ジッターの考察を続けてきて面白いことに気がついた。

今まで何度も言ってきたが、私はハイレゾ音源が音が良いと思ったことは一度も無い。(Blogのサブタイトルに反するが。。。)我が家のD/Aコンバーターの質が良くなれば良くなるほど44.1KHzの音で十分だと思っている。

それをイメージにするとこんな感じだ。

それの証明。

デジタルオーディオの音質はBCLKのジッターに大きく影響され、ジッタの量はXTALやロジック回路や電源の質で決まってきて、それはnsec単位(ppmではなく)で現れてくるのだから、音楽のサンプルレートが早かろうが遅かろうが各サンプルポイントでのジッター量は変わらない。よって音の質はどっちも変わらない。。。(この図だとサンプリングはワード単位だから少し乱暴な説明だけどご勘弁を)

安いD/Aコンバーターがハイレゾの方がベターなのは、ローパスフィルターの質が悪いからサンプルレートが高い方が遮断帯域と音声帯域が離れている分ゴマカシが効くから。

ハイレゾ音源は、質の良くないD/Aコンバーターのために有ると言うことならその効果を否定はしないが、ハイレゾ音源が本質的に(HiFi的に)優れているかのごとくに言うのは恥ずかしい。。。

DSDが音が良く聞こえるのは、超高サンプリングの各ビットのジッターを平均化して聞く事になるから、ジッター成分が無い様になるからだと言う説明を聞いた。それなら納得できる。本質的なHiFi化ではなく、安い機材でいかに音を良くするかという努力であると言うのなら良く判る。(それを本質的なHiFi化であるかの様に言うのは恥ずかしい)

- 2013/02/04(月) 23:43:30|

- ジッターについて

-

| トラックバック:0

-

| コメント:1

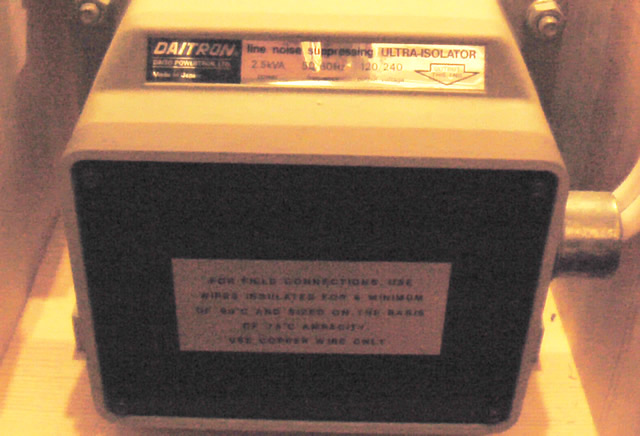

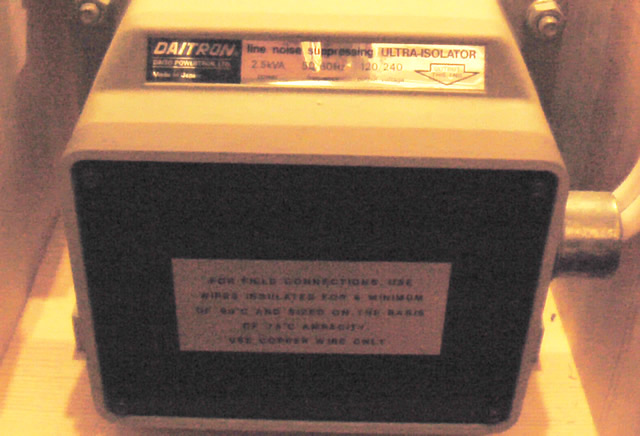

部屋が変わってシステムを少し変えてみたけれど、結果的に音が悪くなった。その理由を考えてみた。原因は機材の置き位置と絶縁トランスにあるようだ。

今までは機材の配置は配線がなるべくすっきりするようにスピーカーの中央に置き、最短で結べるような配置にしていた。今回あえて違う置き方をしてみたが、位置的にもすっきりしなかったし、音もやっぱり悪かった。これはすぐにもとの配置に戻した。私の経験ではアンプ類やデジタル機器はすべて30cm以上は離さないと音が悪いと思う。だからラックマウントは最悪だと思う。理想はオープンエアな機材を床に平置きでダラーンと置くスタイルだと思うが凄く面積が必要で家庭ではなかなか難しいので、3次元的に離して置いている。これは振動以上に重要なファクターだと思う。

それと、今まで200Vから絶縁トランスで100Vに落とした電源でPCやディスプレーを使っていたが、今回は100Vのコンセントに直に繋いでみた。これもダメだった。やっぱりノイズが特に大きいデジタル系には絶縁トランスは必須なんだと実感。新しい部屋だと少し電源配線がメンドクサイのだがしかたない、再度絶縁トランスを入れよう。

- 2013/02/03(日) 21:46:58|

- その他

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

オーディオ部屋が良い部屋(広くなったし、壁もしっかりして鳴きが減った)に移動できたんだけど、まだ電源周りとかがしっくり来ないなー。

いままで築いてきたものが崩れちゃったみたいで、良くするのに少し時間かかりそうだ。前の構造に近づけよう。

あわてずにゆっくりやろう。慌てるとろくなことが無い。。。

- 2013/02/02(土) 23:53:15|

- その他

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0