”マルチウェイコンデンサー”という名称定義があるのか無いのかわからないが、パスコンや電源基板の出力コンデンサに容量と種類の異なるコンデンサーをパラって使うのは、有る程度認知度があるようだ。

”マルチウェイコンデンサとコンデンサアレー”はコンデンサーを複数個使うと言う点では共通点があるが、実はまったく効果の違うことだと思っている。どちらもパルスノイズを抑えて安定した電源供給を行うことで音質改善効果があるが、周波数軸に対する改善か、時間軸に対する改善かと言う点でまったく効果が異なると思う。

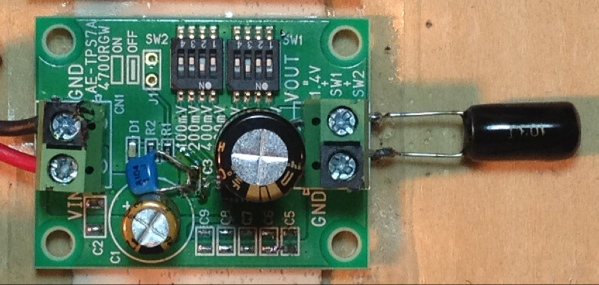

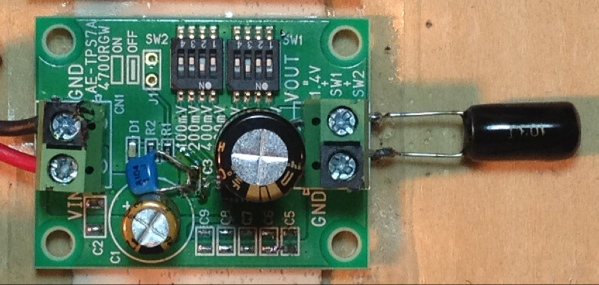

私は、今までDACチップなどのパスコンとコンデンサーアレーにマルチウェイコンデンサーを使っていたが、今回TPS7A4700電源基板の出力コンデンサーにマルチウェイコンデンサーを使ってみて素晴らしい効果を得た。

今回、TPS7A4700 電源基板の出力段に使ったのは、

47μF(ニチコン:MUSE)+0.1μF(マルコン:オーディオ用積層セラミック)+0.01μF(サンリング:PPSD)

この組み合わせで、今まで聞いた事の無い陰影の濃い奥深い音を得ることが出来た。これは明らかに得意な周波数帯域の異なるコンデンサを組み合わせたことで、TPS7A4700に対し周波数帯域の特性改善が計れたということだと思っている。

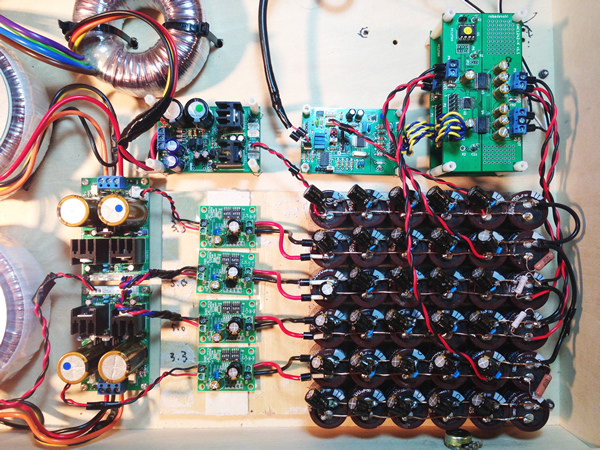

また、コンデンサーアレーとしては

3300μF(一般のケミコン)+47μF(ニチコン:MUSE)+0.1μF(マルコン:オーディオ用積層セラミック)

を6段組み合わせて組んでいる。これは正確には ”マルチウェイコンデンサーを使って組んだコンデンサーアレー”と言うべきだろう。コンデンサーアレーの効果は、物理的に少し距離を置いてコンデンサーを配置することで、各コンデンサが放電する時間をズラすことで、パルスノイズを抑えて安定した電源供給を行っているのだと考える。つまり時間軸的に改善しているのだと思っている。

だから、”マルチウェイコンデンサとコンデンサアレー”を併用することは大変効果があると思う。

- 2014/04/30(水) 23:00:03|

- 電源回路/アイソレーション

-

| トラックバック:0

-

| コメント:2

DACのアナログ電源の出力コンデンサを、マルコンのオーディオ用積層セラミックとPPSDコンのコンビに変更してみた。

一聴して大変身。より滑らかで艶っぽい音になった。伸びやかさと滑らかさ、繊細さが同居した良い感じ。これで言う事なし。システムを変更するとこういう調整に時間がかかる。

やはり、コンデンサはディスクリートで、物理的に硬質である方が有利な様だ。(勿論、硬けりゃ何でも良いってもんじゃ無いけどね。(^_^)

TPS7A4700の基板と言えども、出力コンデンサは重要なんだと言う事も分かった。

マルコン オーディオ用積層セラミックコンデンサ

- 2014/04/29(火) 11:12:01|

- DAC

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

PPSDコンが二個手持ちが有ったので、DACのアナログ電源に入れて見た。簡単にコンデンサが追加出来るのがメリット。(^-^)/

しばらくエージングした後に、PPSDコンを付けたり外したりしながら聞き比べてみたが、やはりその効果は素晴らしい。音の表面が滑らかになり、ボーカルや弦楽器の艶っぽさが抜群だ。これが無いと混変調があってにぎやかな感じだ。

やっと満足いくレベルになったが、もう少し改善したい感じも有る。もっと良いコンデンサの組み合わせが有るのかも知れない。今回は、PMLCAPは残してあるが、他のコンデンサに変えてみるのも面白いかも。チップコンは構造的に考えて音質面では不利だよね。。。一般的にコンデンサは表面が硬くて信号により振動しにくい方が音が良いから、チップコンならエポキシで固めるとかしたほうが良いかもね。

チップコンの音質についてWebで調べていて、下記の記事を見つけた。その記述に共感するところが多かったので、紹介しておきます。以前からこういう事を思っていたが、今回PPSDコンを付けると正にこういう感じ。

nabeの雑記帳『何をもって音が良いとするかは人それぞれですが、このブログでは一貫して複数の音が混ざらないことを最優先するので(苦笑) ECHU 0.1uFに変更したときもう1つ感じたことがあって、それは「わずかに音が小さくなった」ということでした。経験則として、ボリュームをいじってないのに音が小さく感じたときは大抵複数の音が混ざらない方向に進んでます(ハイ上がり等で帯域バランスが狂ってない限り)』

- 2014/04/28(月) 17:04:23|

- DAC

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

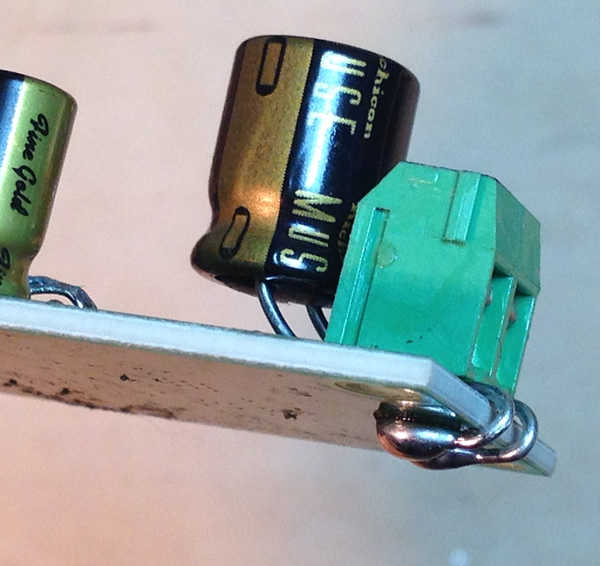

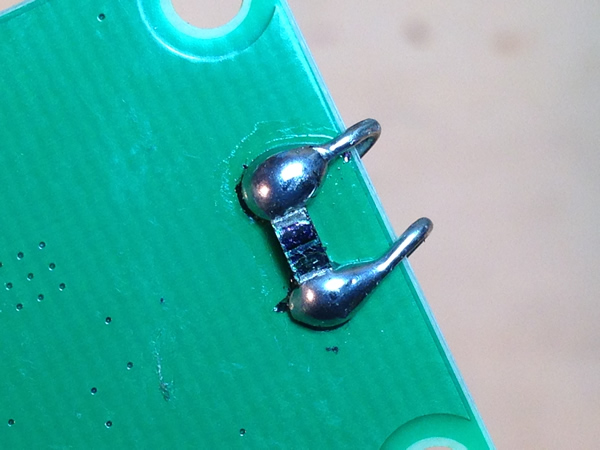

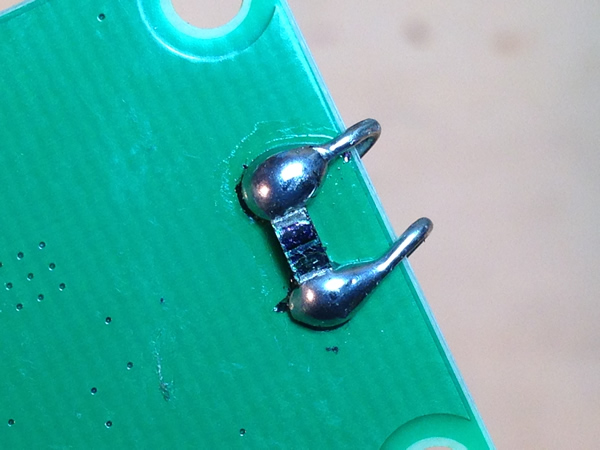

やっと、TPS7A4700 電源基板改造(積層セラミックコンの排除)の名案を思いついた。(ふ~~、時間かかった)

出力コンデンサーにでかいケミコンをどうやって付けるか悩んでいたが、やっと解決した。さらに簡単にチップコンデンサーも普通のコンデンサーも追加出来るようになった。

もしこの基板をオーディオ用に使われる方は、組み立てる時にこの改造をしておいた方が良いと思う。あとから改造するのは結構大変なので。(パスコンとして付いているチップの積層セラミックは全て取り去って)

TPS7A4700チップは出力端子のすぐ脇にあるので、この方が特性的にも良いと思われる。

今回、チップコンとしては

Rubycon製のPMLCAP を使用。(Keiさんお勧めの品)

Webで調べても評判良いようだ。チップコンとしては最高かも。秋月で70円で売っている。今回は1μを使ったが、10μもあるね。

音は濁りの無いピュアなハッキリクッキリ系になった。低域も歯切れ良く良い感じ。初めて、TPS7A4700の実力を確認出来た感じだ。

エージングが進んでかなり落ち着いて、私好みの音に変わって来たが、もう少し艶っぽい音だとベターだ。

一晩エージングしたが、分解能の高さは抜群だが、やはりもう少し滑らかさが欲しい。(コンデンサが原因かどうかはまだ分からない)

サンリングのPPSDコンなども試してみたい。色々なコンデンサを電源のパスコンに使ってきたが、私はサンリングのPPSDコンが一番上品で上質だと思う。(1個300円近いのでちょっと高価だが。)

サンリングのPPSDコン

- 2014/04/27(日) 14:26:15|

- DAC

-

| トラックバック:0

-

| コメント:1

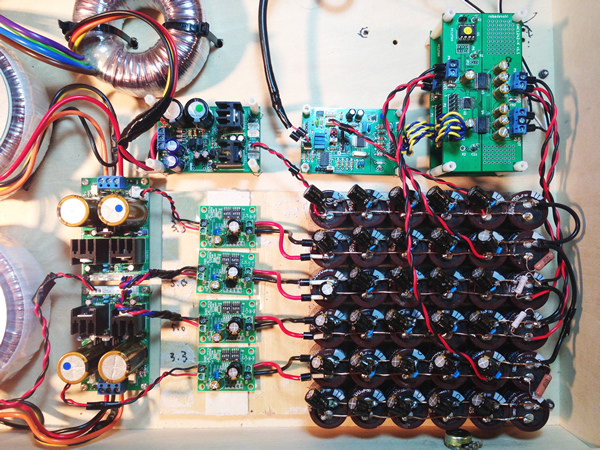

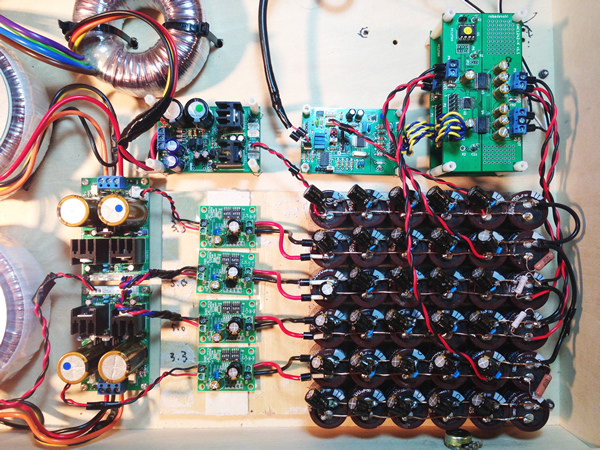

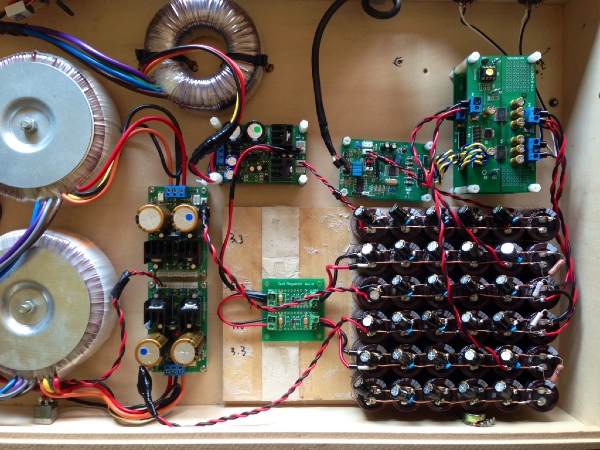

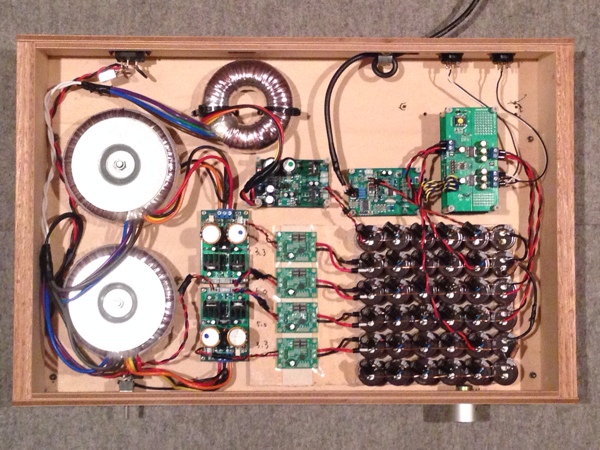

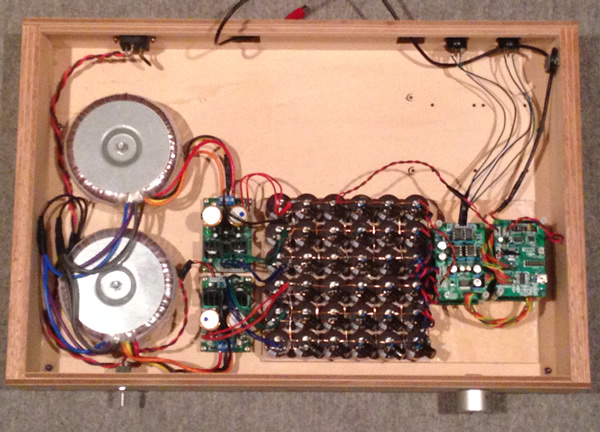

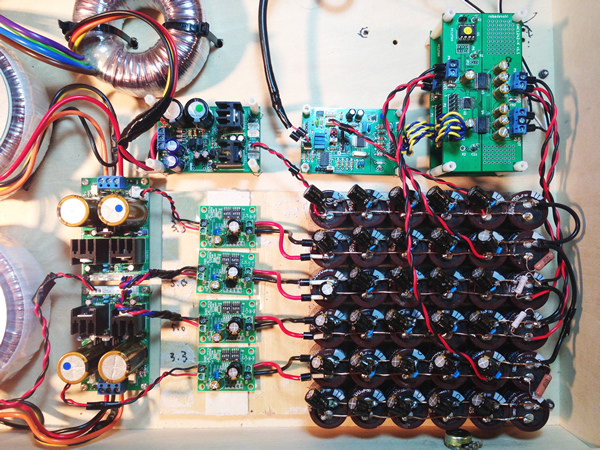

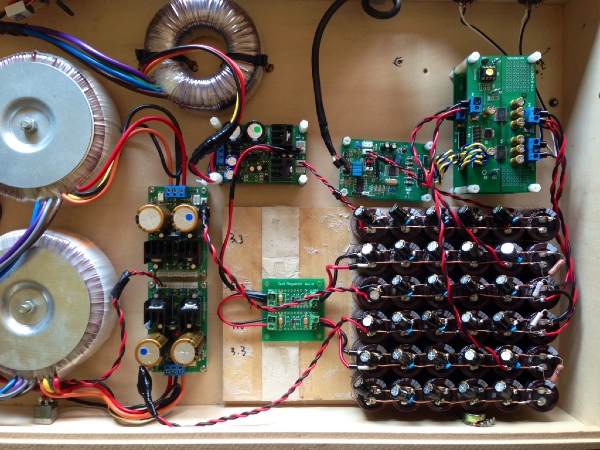

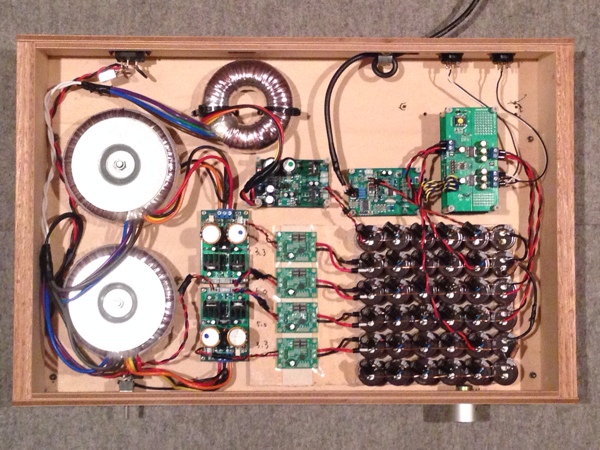

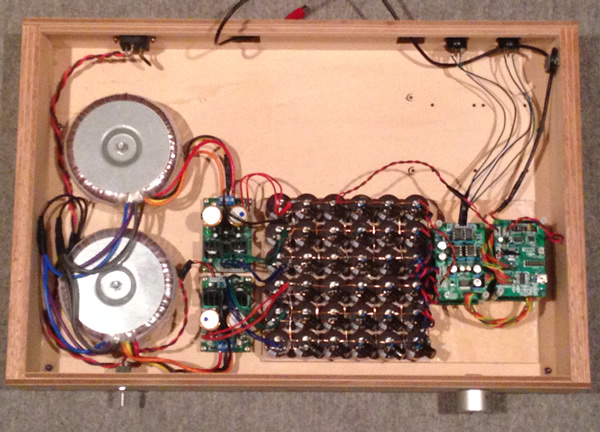

結局、DACの電源はこうなった。

このDACは、ほとんどが電源回路で占められているが、これがあるべき姿なのだと思う。

(もう少しスマートにしたいところだが、ほとんどが手持ち品の流用なので仕方ない)

DACは当面これで良いと思う。以前より奥深い音になったように思う。(比較できないので、定かではないが)

これ以降の影響の方が大きい様だ。

もしこれ以上DACの電源の改造をするなら、分厚い鉄板のグランドの上にベストな部品配置で作り込みたいね。

- 2014/04/25(金) 17:31:06|

- DAC

-

| トラックバック:0

-

| コメント:6

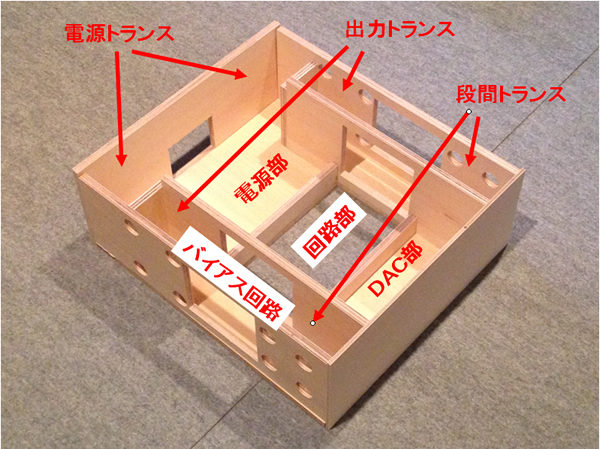

DAC単体の改善ではあまり進化しないことがわかってきたので、

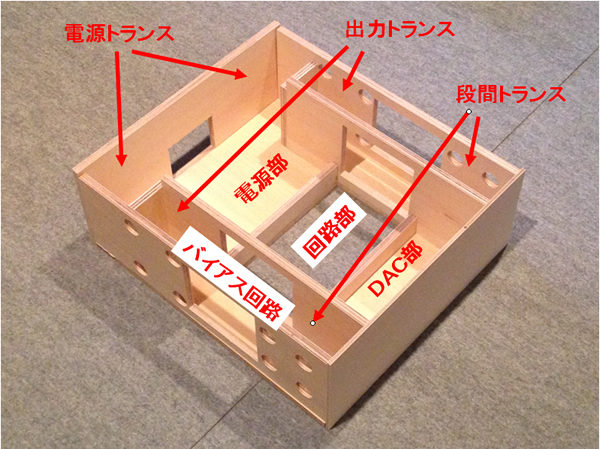

以前から考えていた 完全プッシュプル+DACチップ差動直結+3段電源完全分離+結合コンデンサレスパワーアンプを実現したくなってきた。

物理的に工夫が要るなと思っていたが、よく考えると、初段とドライバー段用の電源は別箱で作ってあるので、兼用に使えることがわかった。電源トランスをもう一個~二個買えばあまりコストもかけずに実現できることが判明。

回路は初段に6DJ8、ドライバー段に6SN7で出力段にEL34でばっちりでしょう。

下図はちょっと回路定数が古いが、電圧など計算しなおせば、おおよそこんな回路でいけるはず。

ちょっと製作に時間かかりそうだけど、ぜひ実現したいな。

回路ブロック

回路ブロック 初段+ドライバー段電源ブロック

初段+ドライバー段電源ブロック

- 2014/04/22(火) 22:55:53|

- 真空管アンプ

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

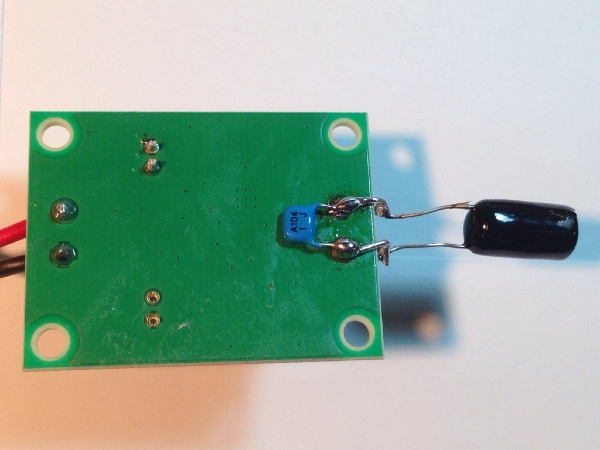

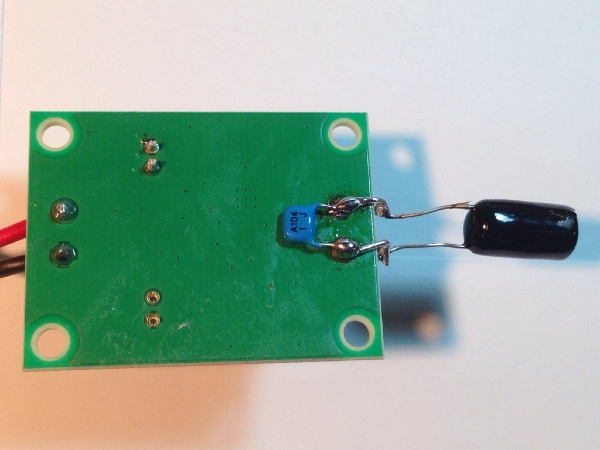

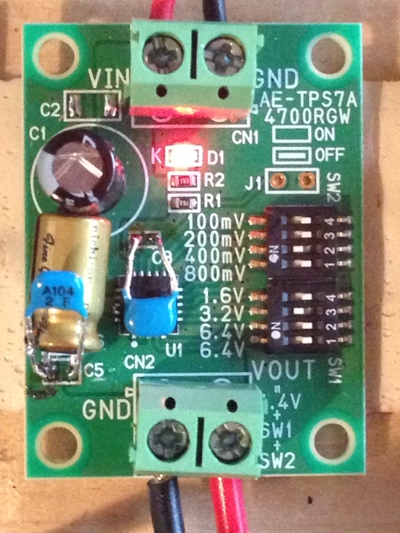

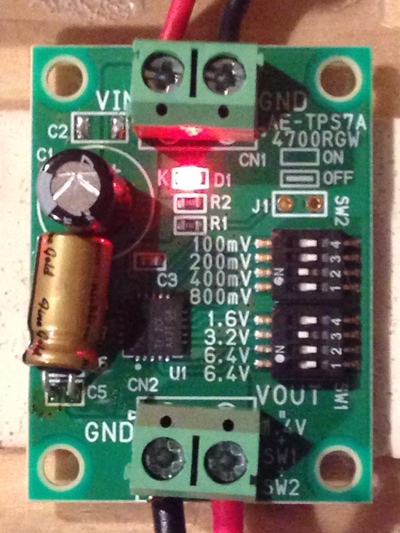

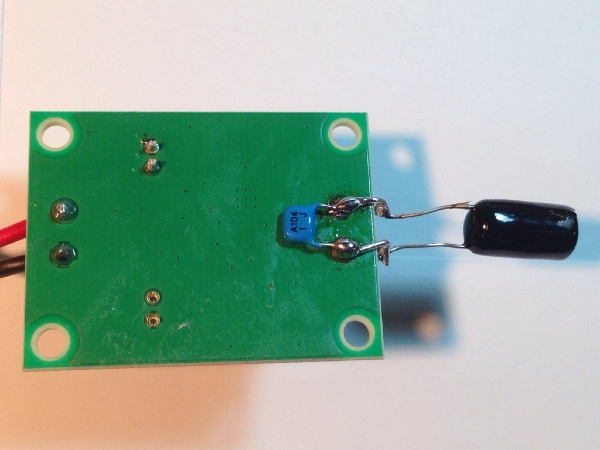

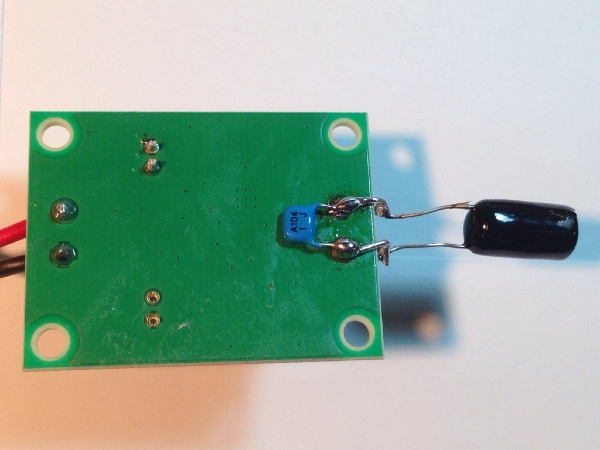

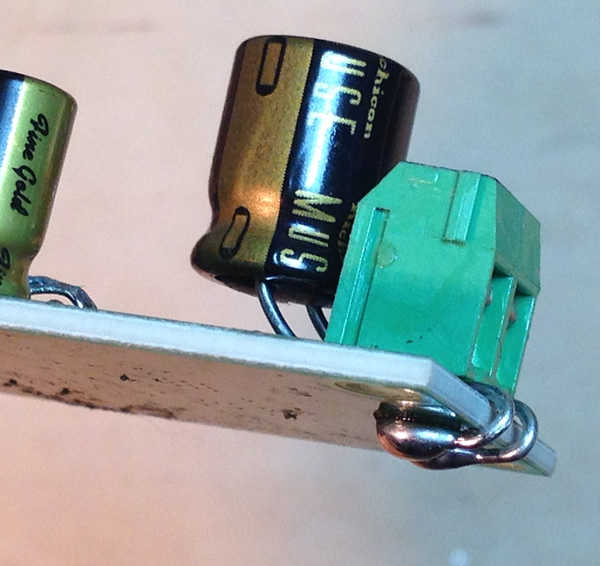

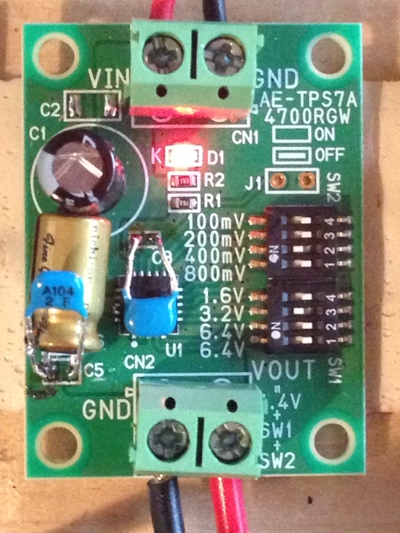

手持ちのマルコンのオーディオ用積層セラが有ったので、実験してみた。

いろいろやってみた結果、この写真の組み合わせが音も最高で、動作も安定だった。

フィルターコンデンサは文句なくマルコンが良かった。

出力のパスコンはマルコンだけだと発振した。MUSEのケミコンとの組み合わせが最高だ。

やっと以前以上の満足のいく音が出る様になったが、まだコンデンサを選べば改善出来そうな気もする。

どうもこの電源ICは高域特性だけでなく、全帯域特性が良好なパスコンを必要とするらしいね。ナーバスな感じだ。発振するととんでもない電圧を出すのも危険だしなー。どうもあまり好きになれない電源ICだ。

- 2014/04/18(金) 16:48:47|

- DAC

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

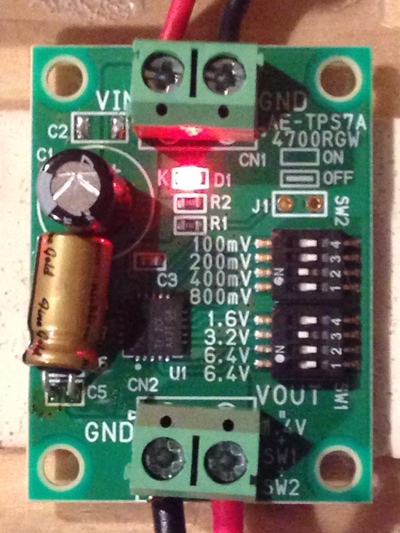

とりあえず改造済み。

やはり、音が滑らかになったね。

普通の積層セラは何故か音が荒くなるね。何でだろう?

でもまだ、今一歩だなー。

C3に普通の積層セラが残っているのが気になる。今度アキバに行ったらマルコンのオーディオ用積層セラ(0.1μ)を買ってこよう。

出力側もそれに変えよう。それで決まりだな。

だが、正直なところこのICは便利だが音が良いと言う印象を持ったことが無い。。。

- 2014/04/17(木) 23:20:33|

- DAC

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

なるほど。出力に5個の10μFの積層セラミックが使われている。こりゃ交換しないとダメだな。

入力側にも10μF50Vの怪しいの(C2)があるな。これも取りましょう。C3(1μF)はノイズ低減用だそうな。これも交換か?

- 2014/04/15(火) 23:11:25|

- DAC

-

| トラックバック:0

-

| コメント:2

出来た。が、音は変わらず。

と言うか、少し荒い音になったかな?多分エージングで改善するだろうが。

このトロイダルトランスと安定化回路は、あまり音が良くない様な気がする。不思議だ。

まあ、ケースに入って電源スイッチが有るだけで嬉しいが。(^-^)/

コンデンサアレーとファインメットビーズを使ってから、電源の安定化回路とトランスはどうでも良い様な気がしてきた。単なる充電回路だからねー。今度、ACアダプタを4個買って来て、それとTPS7A4700基板4枚で完全分離絶縁電源にしてみよう。その方が良い様な気がする。

- 2014/04/14(月) 21:25:31|

- DAC

-

| トラックバック:0

-

| コメント:4

こういう配置かな。

DAIの電源も分離絶縁して、三電源式。

理想的には、完全ツインモノ+DAI用で5電源にしたいね。

- 2014/04/13(日) 13:13:06|

- DAC

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

いよいよDACの電源改善に取り掛かろう。

解体する前に久しぶりに旧セットDACの音を聞いてみたが、

ちょっと前までこれが一番だと思っていたのだが、レベルがもうまったく違っていた。

パワーアンプの質もダントツ良くなったので、差が判りやすくなったというのもあるだろう。

音の分解能も楽器の立体感も音場感もフォーカスも比較にならない。

この差は、

DACチップそのものや基板の違いと言うより、OPアンプを使ったバッファアンプに限界があるんでしょうね。

(パワーアンプだって全段独立電源である必要性が判ったし、いわんやNFBがメチャメチャ多いOPアンプおや)

今のメインシステムは、DACチップ(FN1242A:4パラ)の出力からスピーカー(ヘッドホン)まで、能動素子は真空管3段しか使われておらず、その電源は全段分離絶縁型で、NFBも6dBくらい。 シンプルイズベスト!

DAC改善のポイントは、完全ツインモノより全段分離絶縁型にしたほうが良いのかどうか?

- 2014/04/10(木) 21:01:35|

- DAC

-

| トラックバック:0

-

| コメント:3

だんだん耳が慣れてくると、実に凄い音だということが判ってきた。

今は夜に聞いているのでヘッドホンで聞いているのだが、以前が2次元の音だったとすれば、今は3次元の音だ。

耳の周りにドラムの音が360度はりめぐらされている感じなので、”おどろおどろしい”と言う表現になった。

なにぶん初めて聞いた感じの音なので、どう表現して良いのか判らなかったのだ。

ブロック図に示すように、各段が電源トランスで完全に分離絶縁されているので、アンプのGNDラインを揺らすことが無い。それにより、こういう音が得られるんだね。GNDが重要なことはわかっていたが、ここまでとは。。。

電源のノイズが減ると音のフォーカスが良くなってボーカルなどモノラル音源の音像が小さくなり、GNDの揺れが減るとピアノやドラムなどステレオ音源の立体感が増し音像は大きくなる。同じ ”音像の大きさ”と言っても意味が違うんだね。両方同時に成り立たないと本物ではないって事だ。。。

- 2014/04/09(水) 19:47:50|

- 真空管アンプ

-

| トラックバック:0

-

| コメント:2

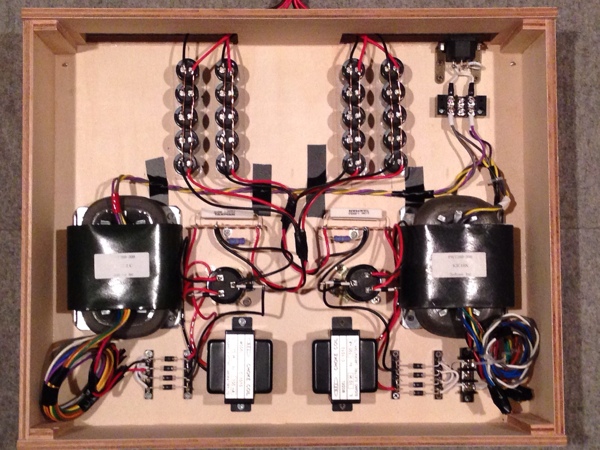

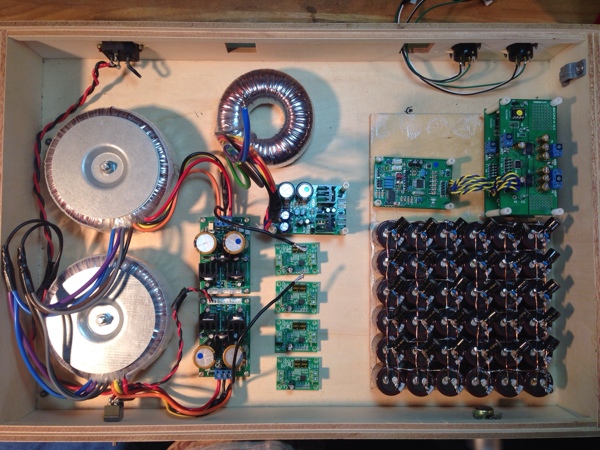

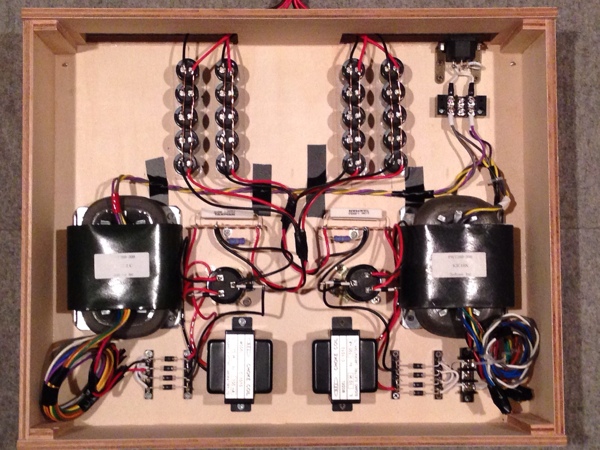

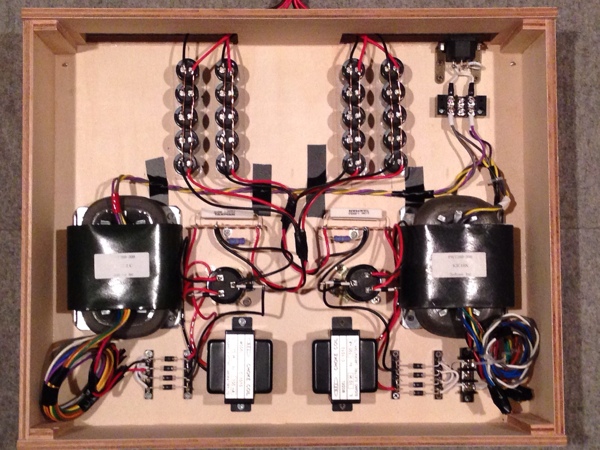

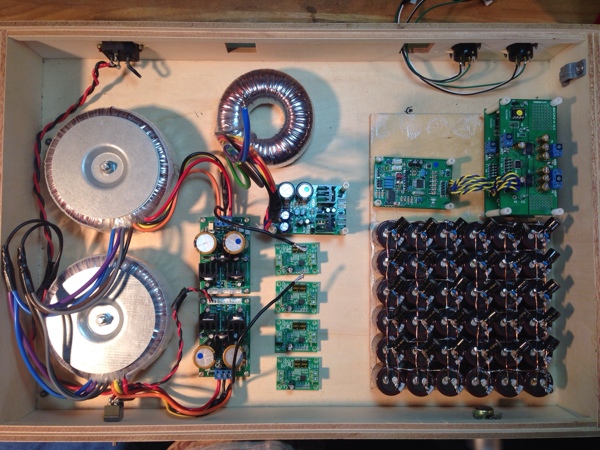

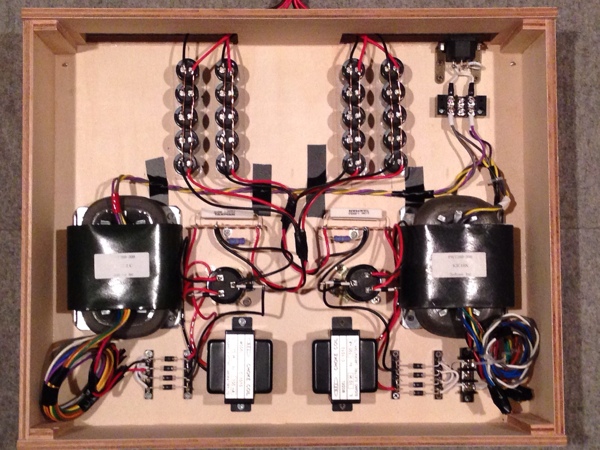

電源トランスが来たので、早速組み込んでみた。やっと左右対称になって落ち着いた。

写真の右側が初段の電源。左側がドライバー段の電源だ。

音は、予想していた音と違っていた。最初聞いたときはあまりにも聞こえ方が違うので、何か設定を間違えたかと思ったぐらいだ。

予想ではより分解能が高くなり、直接音がはっきり聞こえるようになるのかと思っていたのだが、実際聞いてみると、間接音の分解能が高くなり、ホールトーンが2倍長くなって各楽器の立体感がより増した感じ。音が空間の中を広がっていく感じが良く判る。

ある種、おどろおどろしいくらいの空間表現だ。音の位相が整ったのかもしれないが、こういう体験は初めてで耳がまだ着いて行けていない感じだ。

- 2014/04/08(火) 22:17:33|

- 真空管アンプ

-

| トラックバック:0

-

| コメント:2