MOTUの8D用の電源の改善をあれこれやっている。

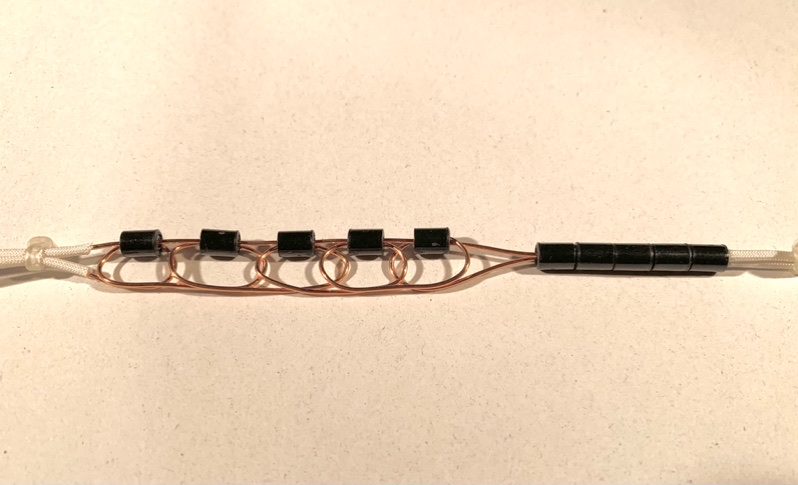

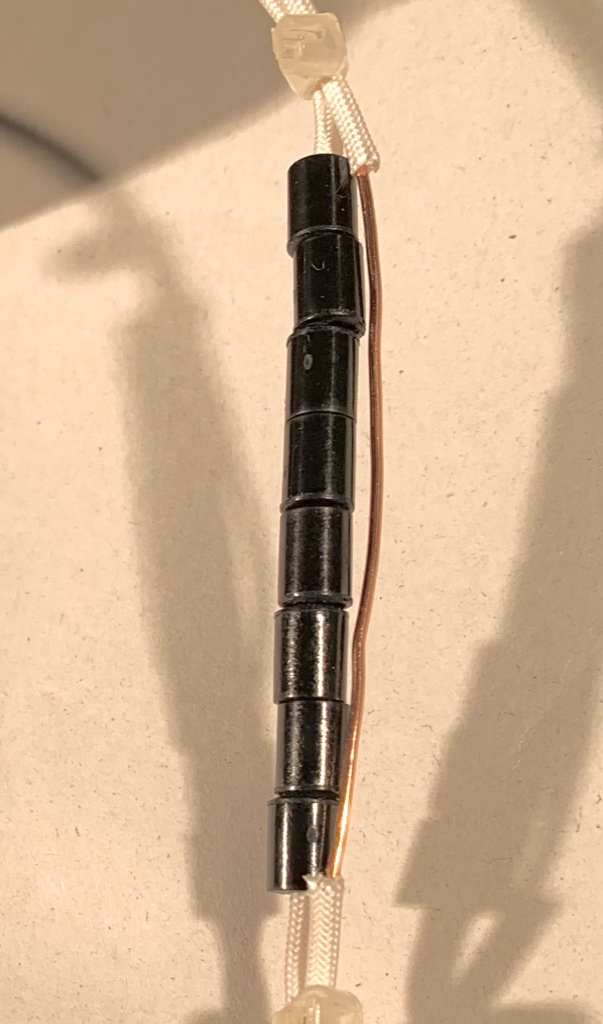

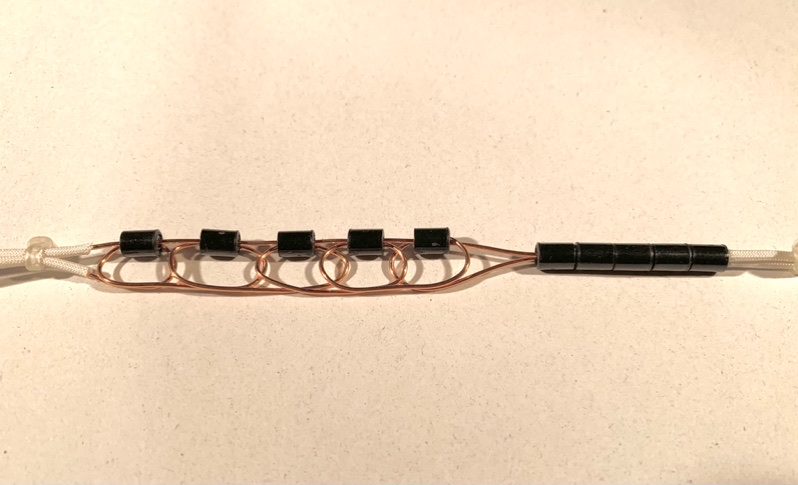

コンデンサーアレーは定着しているが、ファインメットのアレーを色々実験している。

前回、ノーマルモードのフィルターをファインメットで入れると、音が甘くなってどうしようもなかった。

今日、コモンモードのフィルターだけにしてやってみたが、なんだか賑やかな感じでダメだった。

最後の手段と思って、グランドラインだけにアレーを入れてみたら、これが大正解。

低域の歯切れよさも最高だし、音に深みが出た。高域も綺麗な音になり、今までなんだかモヤっとしてスッキリしない感じだったのが綺麗に無くなって、空気感申し分なし。

以前と比較はできないけど、DMX-R100の方が良かったのではと言う思いが今まで有ったのだが、この改善をすればDMX-R100より良くなったと感じる。

と言う事は、DAC(DMX-E3000)デジタル部にもこれを入れればもっと良くなるな。よしよし楽しみだ。

これで、MOTUの8Dの改善もひと段落だな。良かった!

これ以上何かやるなら、内部の基板を引きづり出して銅板にでも張り付けてやればもっとGndが安定するかもね。

また、いろいろ改善のネタが見つかった。 :-)

コモンモードのフィルター グランドだけにファインメットアレーを入れた

グランドだけにファインメットアレーを入れた

- 2020/11/06(金) 15:28:08|

- 電源回路/アイソレーション

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

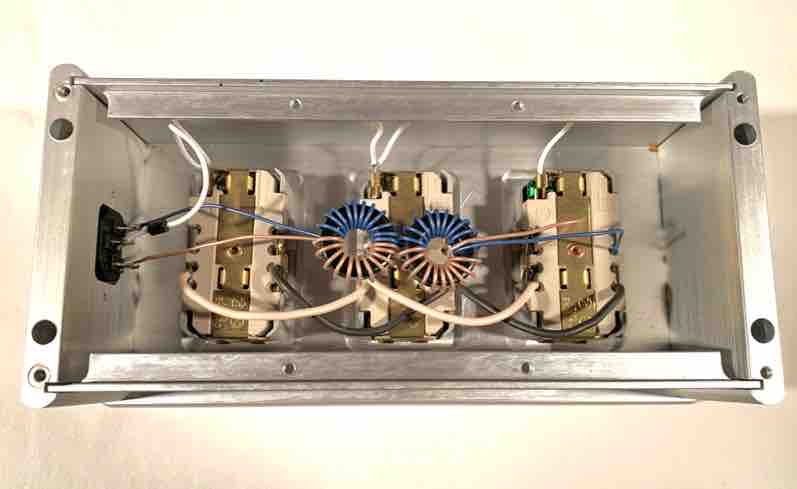

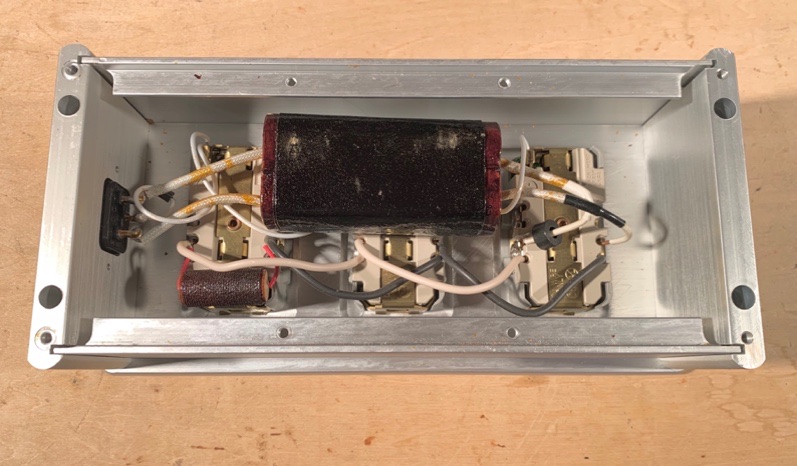

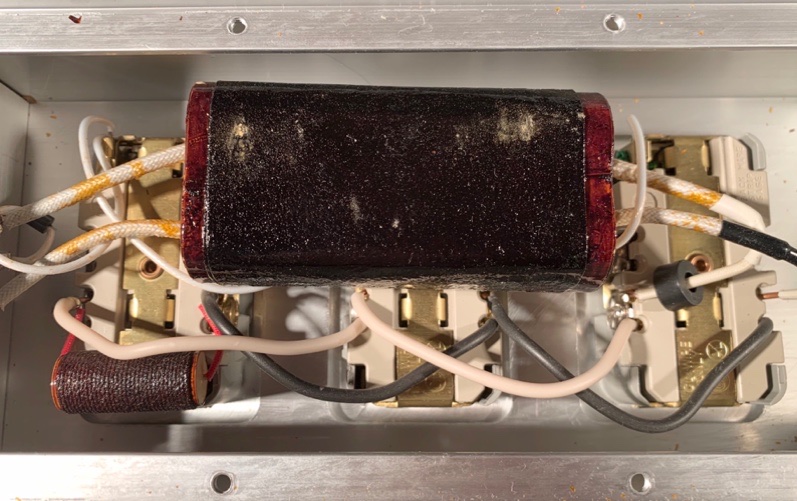

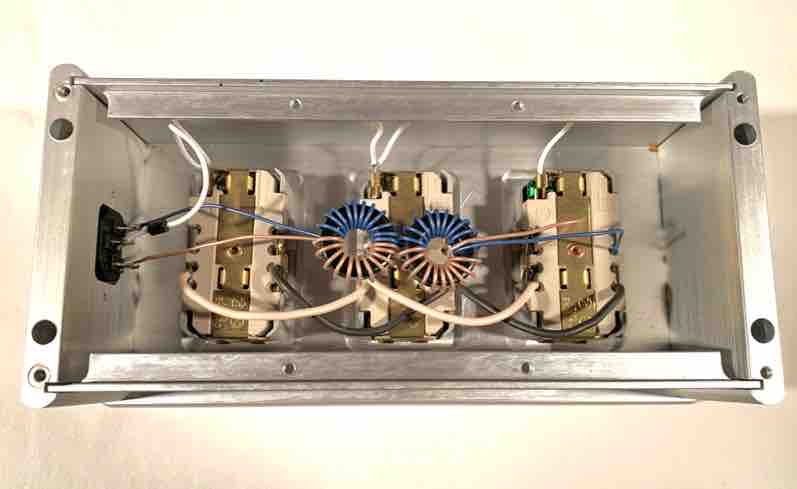

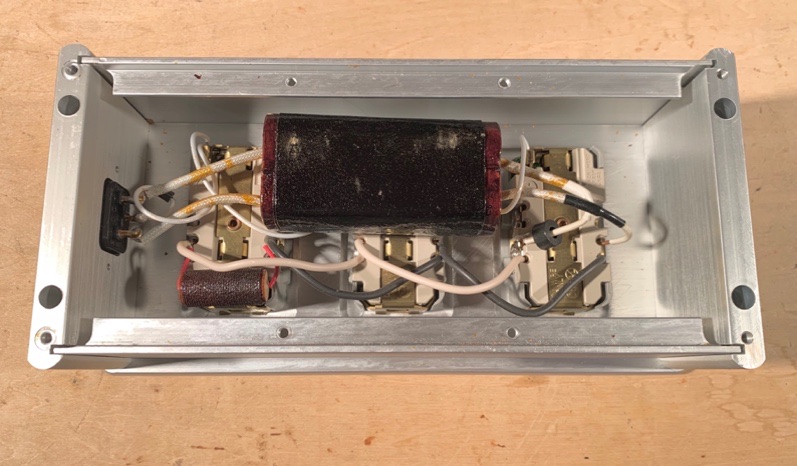

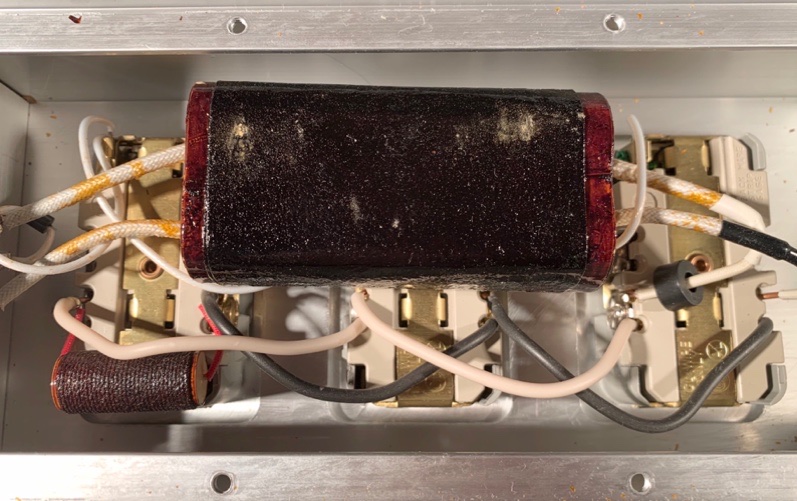

件のACラインフィルターを写真の様に改造した。

アモルメットコアのコモンモードチョークのみ入れるようにした。

音は素晴らしく良くなった。音の甘さは無くなり、低域の歯切れも申し分ない。高域のざらつきも抑えられている。

そうかー。コモンモードなら良いのか。ノーマルモードのフィルターにL成分を持たせると音が甘くなるんだな。何となく理由が分かった気がする。負荷変動がL成分に作用して電源波形(サイン波)を乱すんでしょうね。

相変わらずAC電源ケーブルでの音の変化はある。本当に不思議だ。

デジタル回路用のファインメットアレーも、コモンモードフィルターだけなら良いのかもしれないね。

今度実験してみよう。

今日はここまで。

- 2020/11/03(火) 22:12:07|

- 電源回路/アイソレーション

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

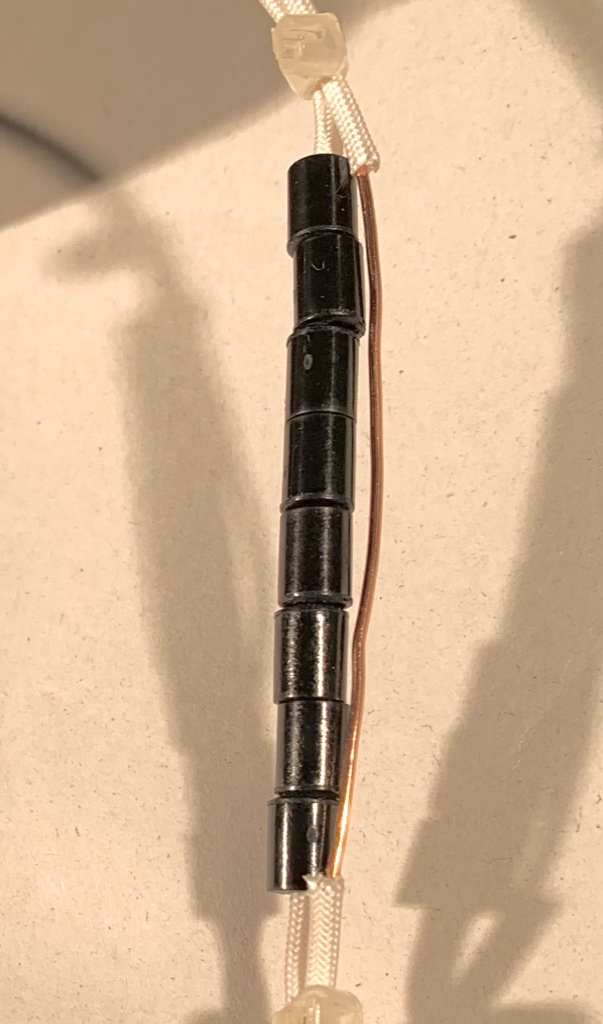

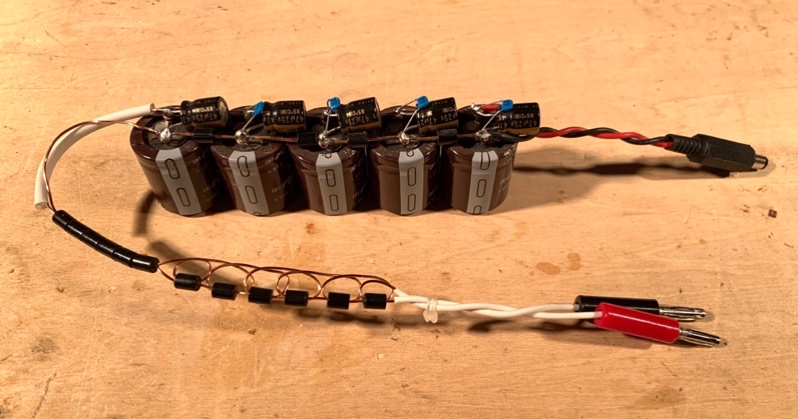

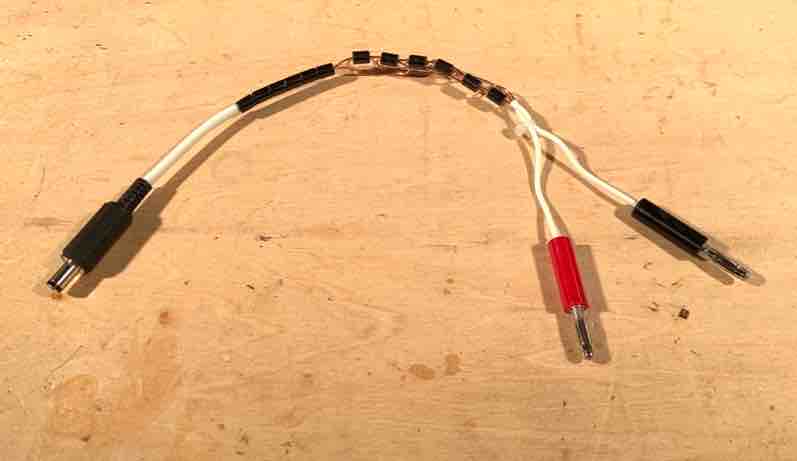

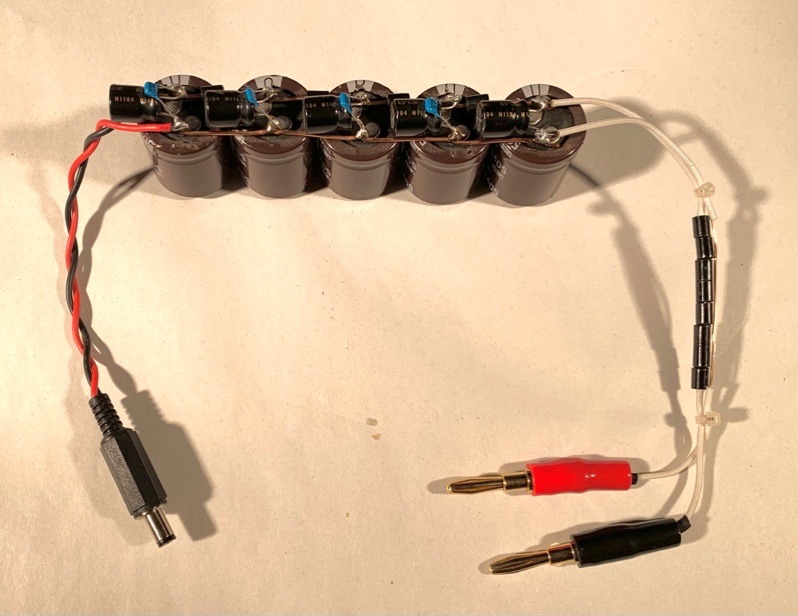

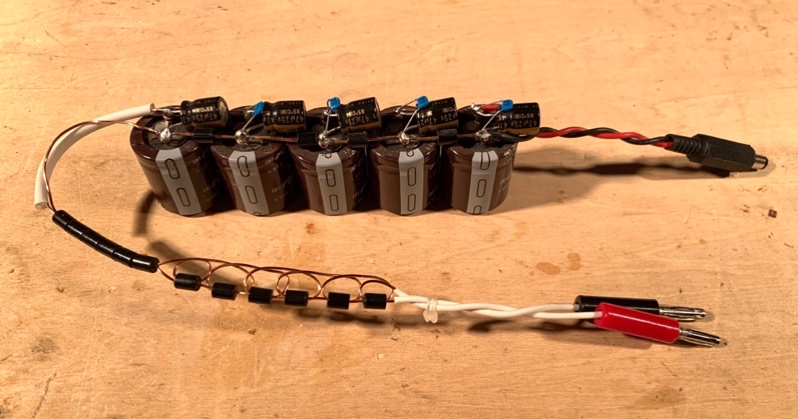

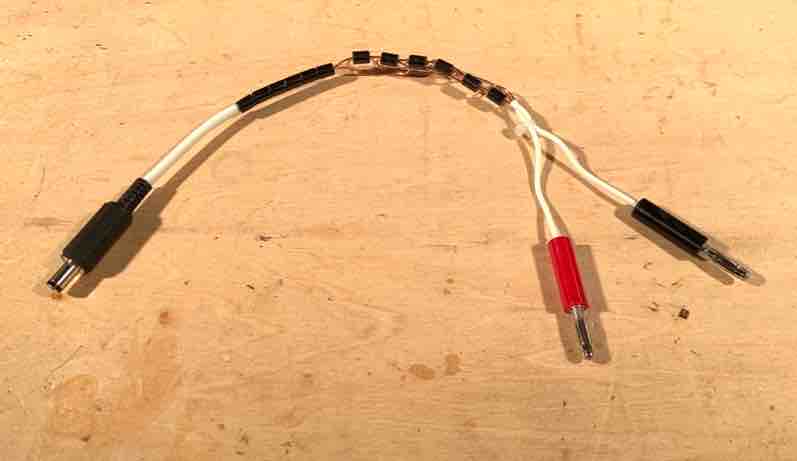

山ほどファインメットビーズを買って、ファインメットアレーを量産中。

この繋ぎ方だとコモンモードノイズにもノーマルモードノイズにも効くので一番良い様に感じる。

ノイズを取るには、コンデンサー(C)やファインメット(L)を電線上で適度な距離を取りながら、

アレーにするのが一番良いと思う。

- 2020/11/02(月) 21:33:13|

- 電源回路/アイソレーション

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

そういえば、昔購入したAC電源用のラインフィルターが有る事を思い出した。

立派な構造で安心感は有る。

以前アンプの電源に入れたら音が甘くなって全く使えなかった物。

試しにMOTUやDACの電源に入れてみたが、高域のノイズ感は綺麗に無くなるが、やはり低域が甘くなる。我慢出来ないほどではないが。デジタル系の電源なのに同じ様に甘い音になるのが不思議だ。

中を見ると不思議なフィルター回路が入っている。これを改造すれば良い感じに出来そうだ。

- 2020/11/01(日) 11:30:07|

- 電源回路/アイソレーション

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

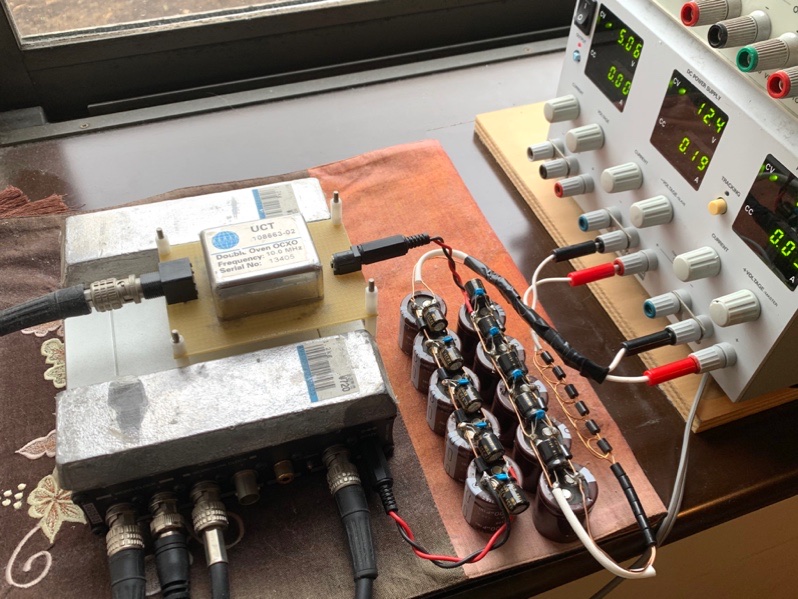

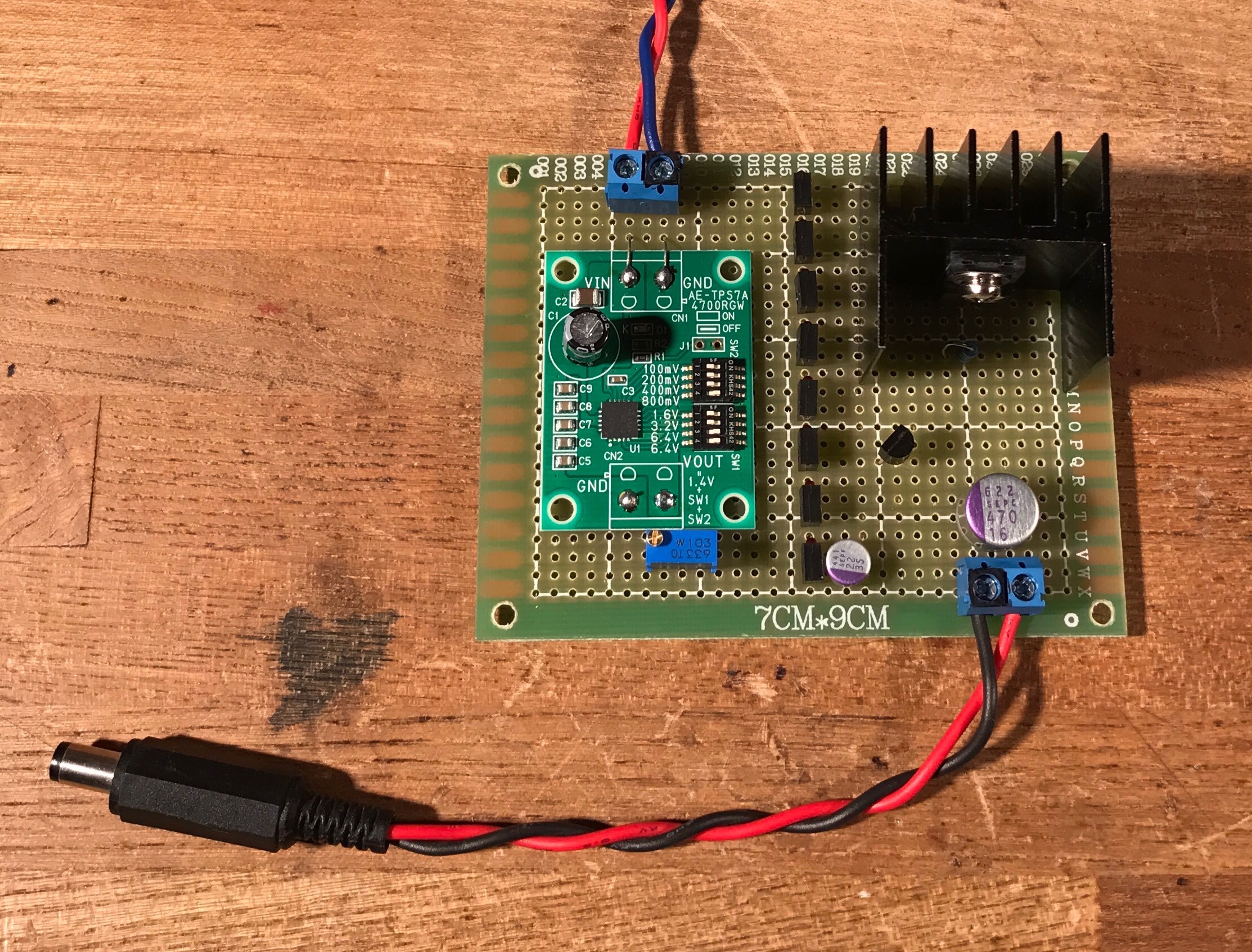

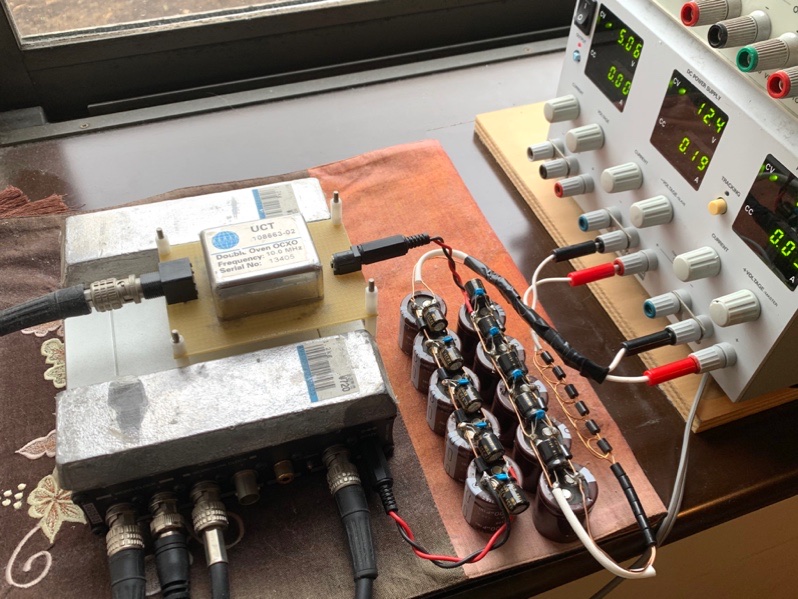

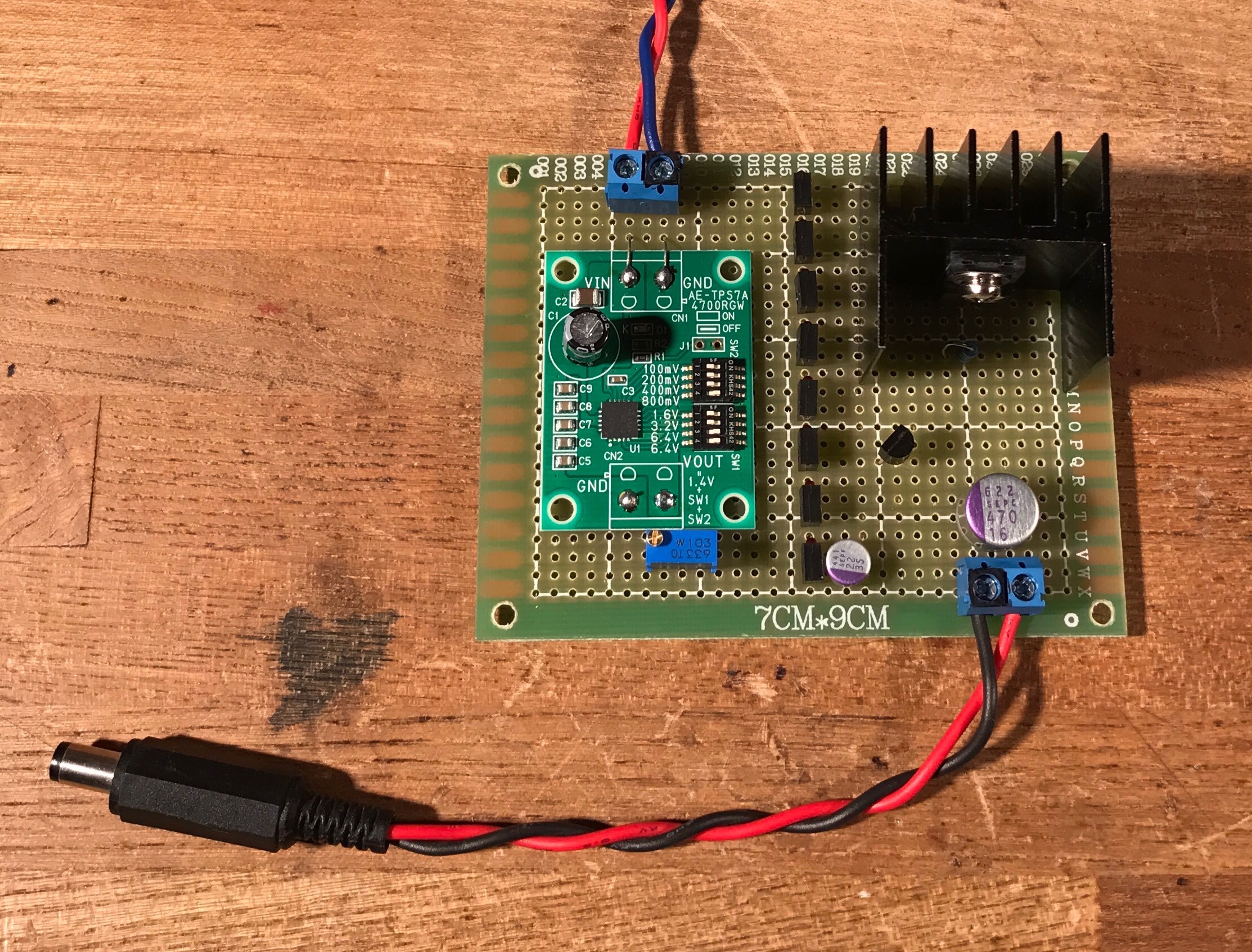

ワードクロックの電源フィルターを強化してみた。

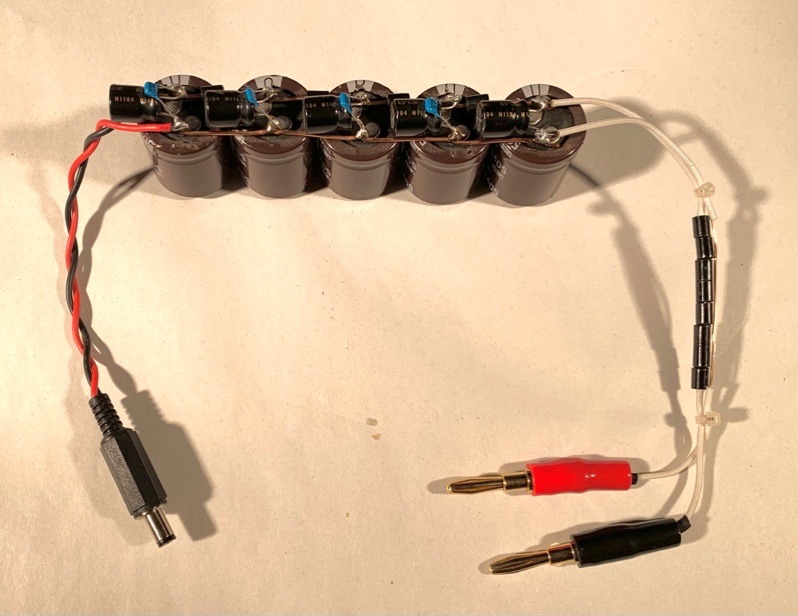

ファインメットビーズのフィルターとコンデンサーアレー(3WAY)をシリーズにしてみた。

ファインメットビーズが16個とオーディオ用の積層セラコンも使われているから、結構高価だ。

このコンデンサーアレーは今までで一番効果が有ると思われる5段3WAY型で、大容量ケミコンと小容量オーディオ用ケミコンと、オーディオ用の積層セラミックをパラにしたもの。これはお勧めです。

その効果に唖然とした。空間の広がり、楽器の定位の良さ、低音の歯切れよさ、高音の繊細さ、曲の迫力、濁った感じの無さ、すべて2ランクぐらいアップした。余りの凄さにいろんなアルバムを聞きこんでしまったが、デジタルソースの音の改善もすさまじいが、アナログソースの改善がまた凄い。ビートルズのレットイットビーが特に凄い。ルーフトップコンサートに足を踏み入れたかのような臨場感だ。

本当にびっくりだ。ワードクロックの発信源の電源を綺麗にするだけでこんなに音が変わるなんて。こういうのを位相が整うというのかな?

最初に、10MHzのXTALをバッテリー駆動(12V)でやってみたのだが、良くなるかと思ったらさにあらず。なんだか元気のない濁った感じの音になってしまった。どうも電池と言うのは一見良さそうで実はダメなんだね。多分グランドが弱いせいでしょう。

次に、Matsusadaの電源とHPの電源とどっちが良いか再度確認してみた。

HPの電源は楽器のフォーカスが良くなるようなのだが、空間は狭くなってしまう感じだ。

どうもMatsusadaの方が素性は良さそうだ。恐らく、Matsusadaの方は多少ノイズが有るが、トランスがでかいのでグランドが安定なのだと思う。

そこでファインメットビーズのフィルターとコンデンサーアレーのシリーズ化に挑戦してみた。電源はMatsusadaで。その結果が、驚くような変貌だった。

- 2020/10/10(土) 16:12:57|

- 電源回路/アイソレーション

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

古い話題ではあるが、再度電源のフィルターについて考えている。

結局、今のブロック図は下図のようになっている。(安定化電源もHPのE3620Aに変更)

ファインメットビーズを入れたノイズフィルターを、ワードクロック回路周りのリニア電源の出力に入れている。結局これが一番良い様に感じている。コンデンサーアレーも併用すればもっと良くなるのかもしれない。

ファインメットの効果についてはこんな記事もある。

効果測定の記事

続きを読む

続きを読む

- 2020/10/03(土) 22:43:46|

- 電源回路/アイソレーション

-

| トラックバック:0

-

| コメント:2

電源をいろいろいじるにあたって、電子負荷が欲しくなって購入。

1万円ほどだった。ちょっと高かったかなー?相場が良く分からない。

CRモードやCCモードなど基本動作はOKの様だ。負荷をスイッチングする機能も有るのでそれで電源を試してみたい。

PLM-18も入手できた。今度はちゃんと動いている。いろいろ比較してみよう。

- 2019/01/31(木) 22:12:51|

- 電源回路/アイソレーション

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

NASの電源(12V)やHubの電源(5V)をなるべく簡単に作りたいと思って、前から気になっていたiPower (ACアダプター)を購入してみた。

我が家では、iPurifier を使っているので、それに使われているこの電源はすでに導入してあって、iPurifier は充分効果有った。このメーカーさん、なんかちょっと怪しい感じもするんだけど、僕は音を聞いてみて効果あると思っている。

iPowerこの電源、NAS用に使ってどうかと思って、とりあえず12V用を買ってみた。

NASに繋いで聞いてみたところ、音がより派手になって良く言えばハッキリクッキリだけど悪く言えば奥行きがない感じになったので、ダメかなーと思って、Webを見てみると、この電源はACの極性によって変なノイズを出すらしく、その場合は音が派手になると書いてあるではないか。

早速ACの極性を逆にしてみたところ、いい感じにしっとりした音になった。

さらに、iPurifier の電源もまとめて全部極性を合わせたところ、凄く良くなった。しっとりしてうるささが全くなく、かつ分離が良くてダイナミック。

この電源使う時は要注意だね。ACを差し替えればすぐわかる。音が派手な方はダメで、大人しく聞こえる方が正解です。

だが、再度よく音を聞いてみたが、シリーズレギュレーターの方が良いな。ただ、誤解のない様に付け加えると、私の持っている最高レベルのシリーズレギュレーターと較べると負けてる感じだが、HPの安定化電源装置と直結する場合よりは良い。だから結構よいとはいえる。これ+シリーズレギュレーターが一番良いかもしれない。。。

- 2019/01/02(水) 22:59:00|

- 電源回路/アイソレーション

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

オーディオ用の電源レギュレータについて知ろうとするとき、参考になるのは下記のページだ。

Prostさんのページ イノキーさんのページレギュレーターにもいろいろな方式があるけれど、話題になっているという点で言うと、ProstさんのLED電源が一番かな?

何故、LED電源が音が良いかは

ここに書いてある。

なるほどねー、定電圧回路に使われるツェナーダイオードはノイズっぽいんだね。それを基準電圧にしてオーディオ用のレギュレーターを作っちゃいけないんだ。そのほかにも、複数段にしたり非帰還形の方が良い場合もあることなどが書いてあって面白い。

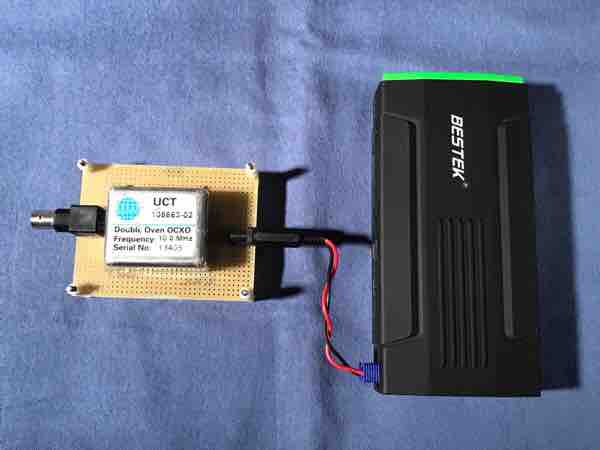

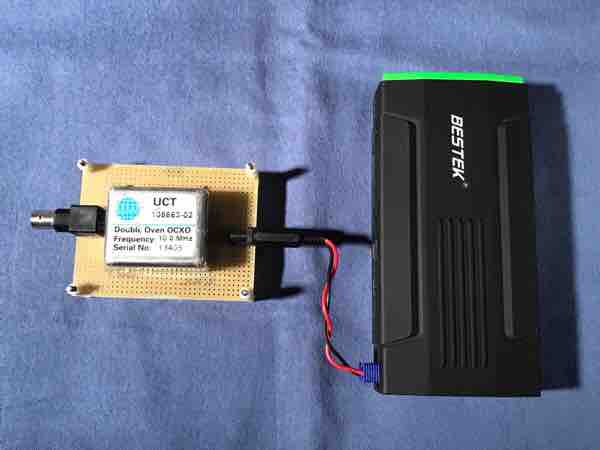

下の写真は、マスタークロック用のOCXOに使うために12V用に作ってみたLED電源。今まで、OCXOはバッテリーで駆動していたんだけど、それより良くなった。音のフォーカスが合って音の鋭さが増し、音の分離が良くなって爽やかさが増した感じだ。

出力段にはOSコンだけだとどうもきつい感じになるので、パラに

PMLCAPも合わせた。チップ部品の音質はあまり信用していないんだけど、これはかなり良いと思う。

秋月で買える。これでもうバッテリーは不要だな。

DACのデジタル電源にもPMLCAPを付けた。それでちょうどよい感じだ。

- 2017/01/15(日) 14:11:46|

- 電源回路/アイソレーション

-

| トラックバック:0

-

| コメント:9

DACの電源ををいろいろ改善して音のクオリティーは素晴らしく良くなったけれど、それでもやっぱり音源側のOCXOの電源をバッテリーにした方がさらによくなる。音の濁りがますます取れて、ドラムの切れ味が鋭くなるし、弦の音もきれいになる。

これだけDAC側を改善してもそれでも音源側の機器の電源で音が改善されるとは、驚くばかりだ。

システム全体のジッターの改善はどこか1か所での絶対的な改善と言う方法は無く、すべての部位でのジッターの積み重ねで決まってしまうと言う事か。不思議だ。

次はOCXO用やマスタークロックジェネレーター用に低ノイズレギュレーターを用意することが必要だな。

- 2017/01/08(日) 22:12:28|

- 電源回路/アイソレーション

-

| トラックバック:0

-

| コメント:2

イノキーさんのDACのアナログ電源のOPアンプを変えると音が変わるよ、とのことだったのでやってみた。

(OPアンプ捨てないで良かった!)

いろいろやってみたが、ダントツでLME49990が良かった。クリアさが最高。クラシックもまあまあ良い。

(LME49990は発振すると聞いていたのだが、我が家では大丈夫みたいだ。)

OPA2604はクリアさはいまいちだが高音のきれいさはダントツで、クラッシックにしびれる。

OPA627は似てはいるがどっちつかずな感じ。

こいつらは、さすがにFET系だな。

次のグループは、LME49860とLME49720(これが初めに付いていた)。LT1124も似た感じか。

あまり良くなかったのは、LT1037で、なんか音場がえらく狭くなった。

さて、LME49990にしてエージングスタート。

しばらくたって聞いてみたが、全く異次元の音だ。全然聞こえ方が違う。

重厚感が有り、空間の広がりが凄く、楽器の立体感が凄い。

シンバルをスティックで叩く位置が見えるようだ。ボーカルやピアノも深く濃い。

すごいね。 これを聞いた後だと、D-70(+ワードクロック)の音がラジカセの音の様に聞こえる。。。

うーん、やっぱり電源なんだなー。。。

- 2016/07/02(土) 14:56:37|

- 電源回路/アイソレーション

-

| トラックバック:0

-

| コメント:2

ここがスタート?

References & Regulators Op-Amp Based Linear Regulatorsそれにしても、これってほとんど金田式?

なんか違うのかな?金田式を調べた方が良い?

電源についてあれこれ調べても、どうもありがたみがわからない。。。

何をもって良しとするのかがわからんので、やる気が起きない。。。

出力インピーダンスが大事という人もいる。(Tiのはインピーダンスは高いそうだ)

オーディオアンプ用安定化電源の測定と解析Spice をやれってことか?

それにしても、良い電源基板を売っていないというのが不思議でならない。そもそも何が大事なのかが分かっていないって事なんだろうな。

- 2016/02/22(月) 17:22:18|

- 電源回路/アイソレーション

-

| トラックバック:0

-

| コメント:11

音が悪かったトロイダルトランス+3端子の電源を測ってみた。 15Vで0.2Aくらい。

これで見る限り、そんなに悪くないんだけどねー。。。

500Hzあたりのギザギザがいけないんでしょうか?3KHz当たりの発振?

音を聞いた感じから考えると、中域での発振が有るのかなって感じ。

3端子は低域の抑えは結構よくて、高域がダメと記事に書いてあったから、こんな感じなのかな。

うーん、この測定結果をどう見たらよいのか、またもっとはっきり結果が出るようにするにはどうしたら良いのか。。。謎は深まる。

- 2016/02/16(火) 23:10:03|

- 電源回路/アイソレーション

-

| トラックバック:0

-

| コメント:4

WaveSpectraで平均化して測る方法が分かったので、再度測定。

安定化電源の出力は15V。 スーパーレギュレーターとTPS7A4700基板は12V出力。負荷は12~15Vで約0.2A流した時。300回平均の波形。

これで見ると、

TPS7A4700基板もよく効いていてスペクトルが平坦だが、スーパーレギュレーターの方は全体にレベルが3~5dB低いのが見て取れる。

コンデンサーアレーとファインメットビーズアレーは低域(50Hz)では効果ないようだ。150Hzでも効いているのかな?200Hz以上では間違いなく効いているようだ。(ケンウッドの電源がそれ以上高めの周波数ではノイズが少ないのでよくわからない)

”ケンウッドの安定化電源+ファインメットビーズアレー+コンデンサーアレー+スーパーレギュレータ” が最強だという私の耳による測定は正しかったと言っても良いかと思う。:-)

音が全体にモガモガした感じのときは低域のノイズ(=ジッター)が有るってことだと推察される。

何も繋がないとき(入力ショート)

ケンウッドの安定化電源の出力

ケンウッドの安定化電源+ファインメットビーズアレー+コンデンサーアレー

ケンウッドの安定化電源+ファインメットビーズアレー+コンデンサーアレー+スーパーレギュレータ

ケンウッドの安定化電源+TPS7A4700基板

ケンウッドの安定化電源+スーパーレギュレーター

- 2016/02/16(火) 00:08:20|

- 電源回路/アイソレーション

-

| トラックバック:0

-

| コメント:2

とりあえず小手調べに、(まだ使い方が良く分からない。100回平均をとるとかもできるようだが。。。【左下にあった】)

Wave Spectraで、何もつながないときと、スイッチングのACアダプタ(5V4A:多分秋月の)、ケンウッドの安定化電源を測ってみた。5V出力で65Ωの負荷。(70mA程度) PCのライン入力にデカップリングコンデンサを通して接続。

さすがにスイッチングは論外な感じだ。

安定化電源は50Hz、120Hz、7Kあたりに何か出ている感じ。

この程度だと音の良しあしを論じるほど差はわからないかなー。。。

もっと負荷をかけたらどうなるのか?

音が変だったトロイダルトランスの電源回路がどんなもんか?

直接電源ノイズを耳で聞いちゃった方が早いような気がしてきた。

何も繋がないとき

スイッチングACアダプタ

ケンウッドのPA18-3A

- 2016/02/14(日) 21:01:17|

- 電源回路/アイソレーション

-

| トラックバック:0

-

| コメント:2