ここしばらく、細かな音質調整をしていた。

色々なソースを聞いてちょっと気になって来たのは、システムのアッテネーターを600Ωのフェーダーにしてから、音の鮮度が凄く上がって、高域のメリハリが強くなり過ぎたように思えたこと。

以前使っていたYAMAHAのMVS-1の内臓ボリューム:アルプスのRK27は音を穏やかにする傾向が有ったので、それをカバーするために2A3PPアンプの内部信号配線はウェスタンのケーブルを使ってちょうど良かったのだけれど、600Ωのフェーダーにすると高域のメリハリが強すぎるようだった。

と言う事で、2A3PPアンプのウェスタンのケーブルを、一部を除いて普通の銅線に変更。(全部変えてしまうとやり過ぎの様だった。)弦の音も滑らかになったし、ジャズのシンバルの音もより艶やかになった。ちょうど良い感じ。

信号が通るケーブルで音を調整するというのは本当なんだな。プロのマスタリングのサウンド作りの話の中で、「一度アナログで信号を出してからケーブルを通して音造りをする」という話が合ってびっくりしたのだが、その感じが理解できた。主要な回路が固まってきたら最後はケーブルで音の調整をするんだね。凄く勉強になった。

- 2021/04/25(日) 21:40:49|

- システム解説

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

いやー、DACのデジタル電源にLDO(LT3045-1)を2段入れて凄く音が良くなった。

より奥行き感があり、静けさが増した感じだ。ジャズは自然な臨場感が増して、クラシックは弦のハーモニーが美しくなった。

JBLのホーンはトランジェントが良くて分解能が最高だから、クラシックは組み合わせる機材によって難しい面がある(音が分解され過ぎてハーモニーにならない感じだと、JBLはジャズ向きと言われる)んだけど、組み合わせる機材のレベルが高ければクラシックも凄く良い。これなら文句ないレベルになったと思う。

まだまだDACユニットのデジタル電源の改良は出来そうな気がする。

LDOに高性能コンデンサーを付けたらどうなるかとか、トランスをうんとデカいの変えたらどうなるかなど、興味が尽きない。

(トランスの大きさは、グランドの安定化に影響するのでしょうね。)

本質的に何が一番音質改善に影響しているのかも調べないといけない。

(シンプルに良い音を得るにはどうすればよいか?)

今後もどんな音になっていくか楽しみだ。

- 2021/04/04(日) 20:22:27|

- システム解説

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

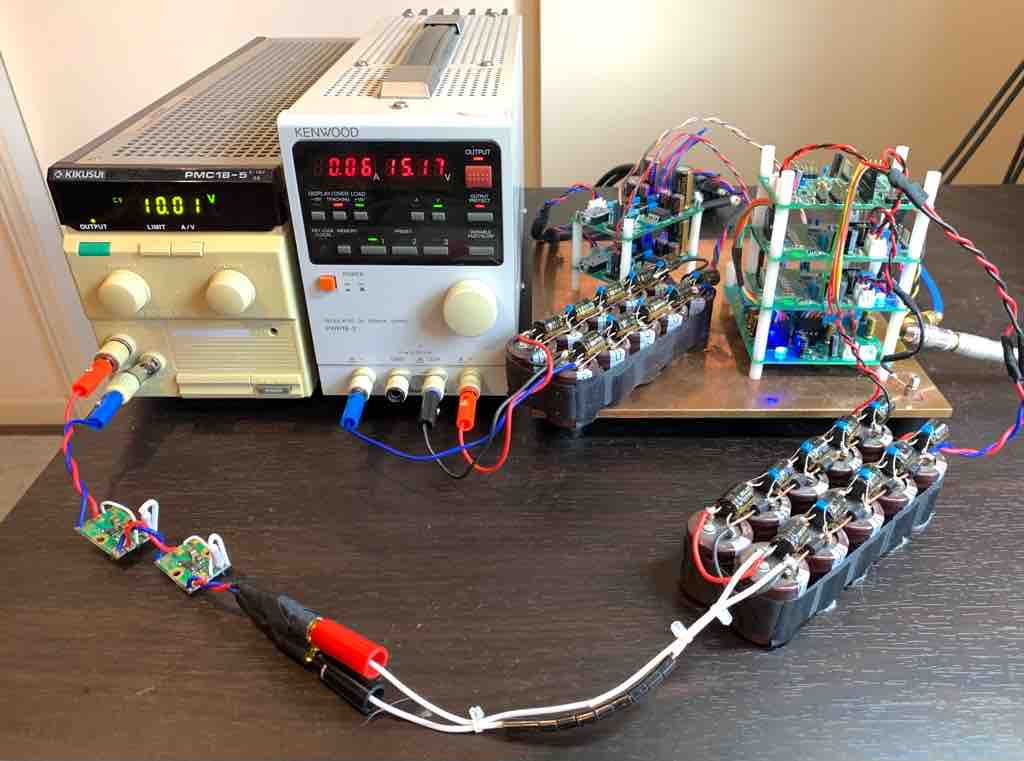

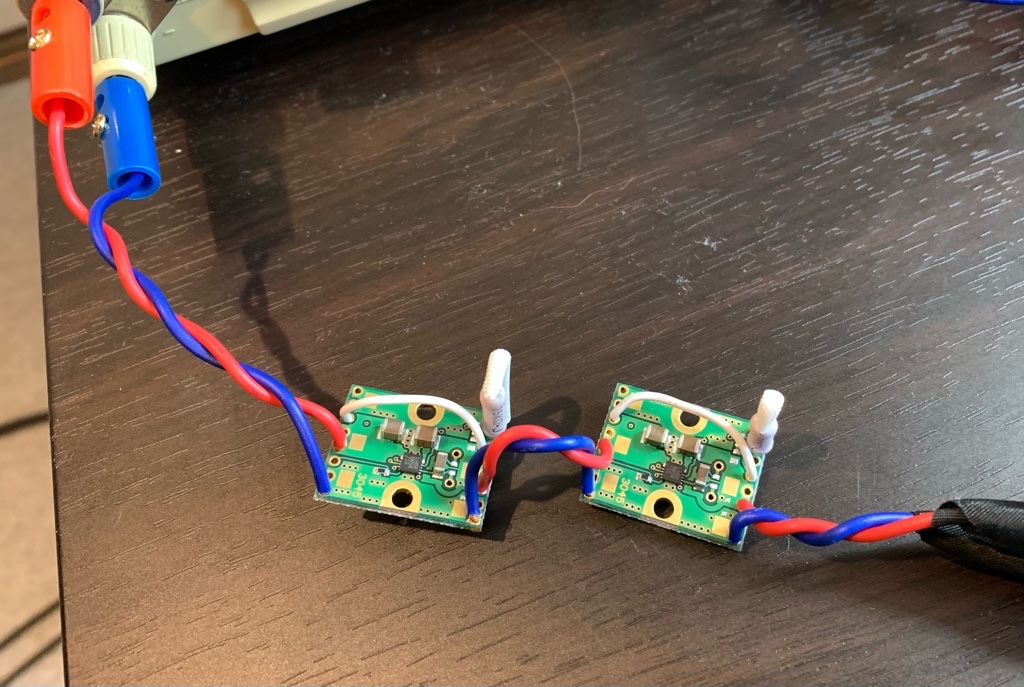

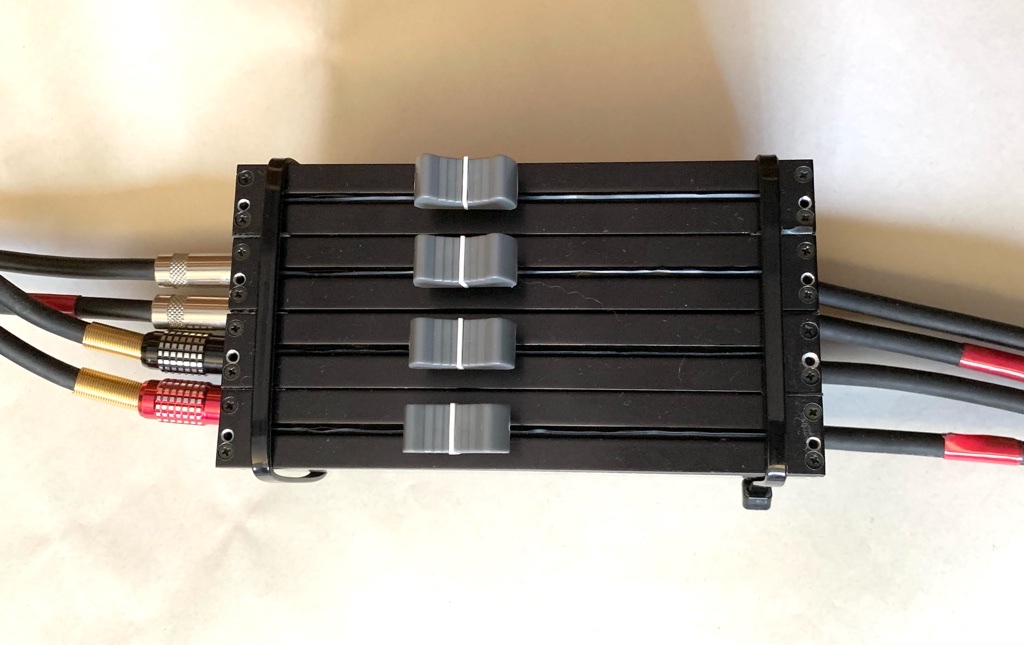

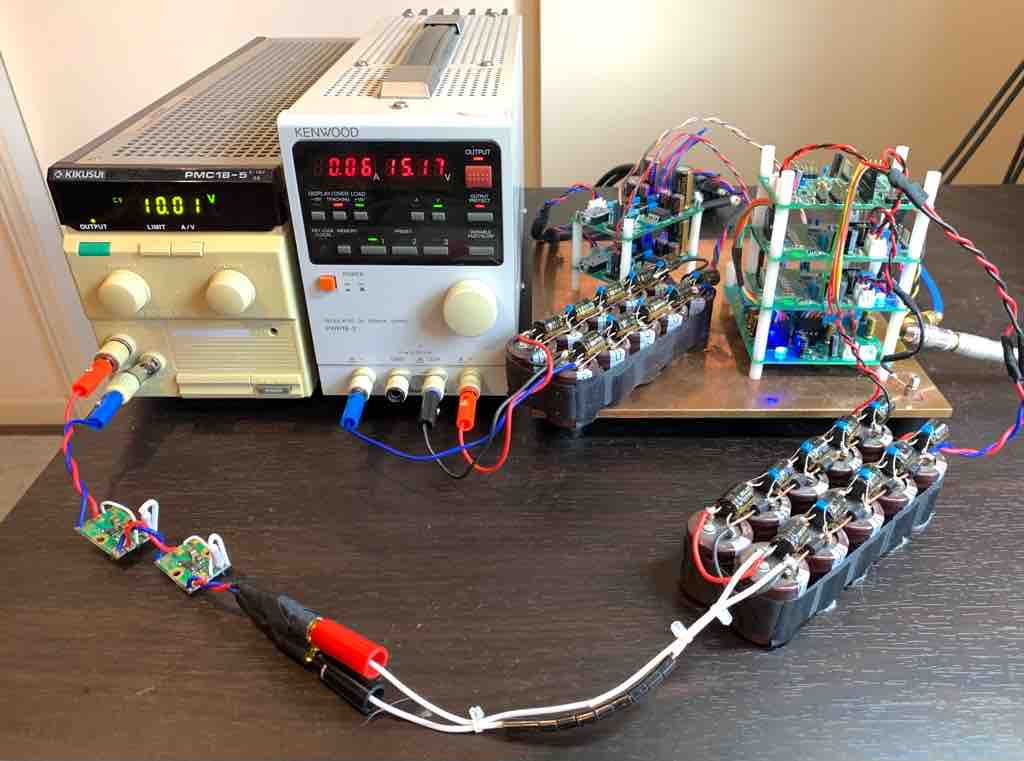

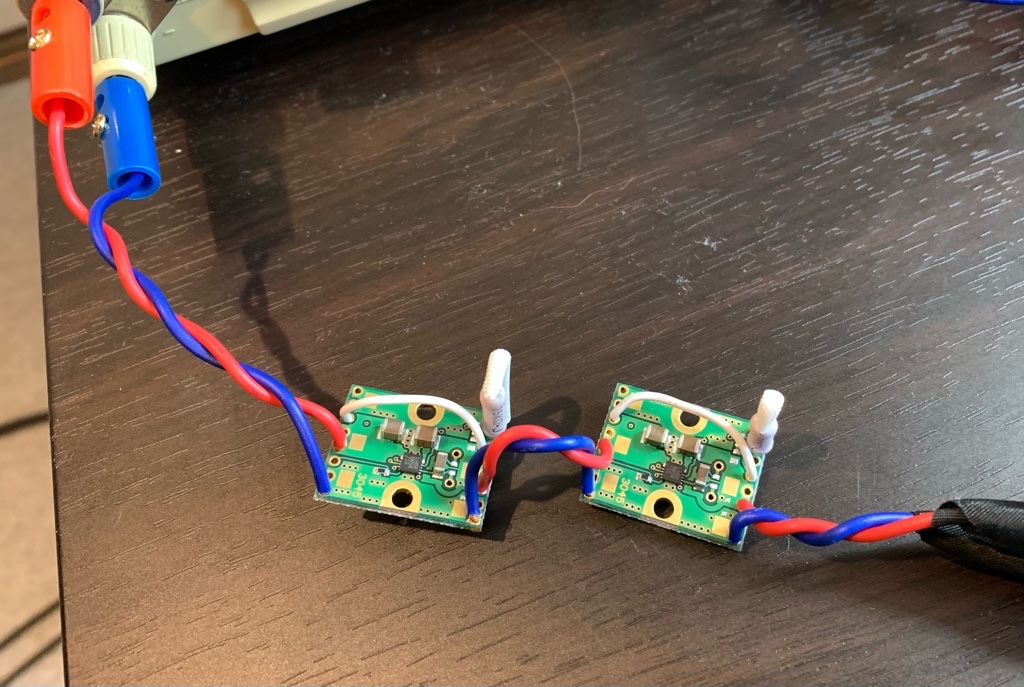

DACのデジタル電源に低ノイズ電源基板を入れてみた。

LT3045-1写真の様に基板2個をカスケードに入れてみた。さらにコンデンサー+ファインメットアレーもカスケードに接続。安定化電源の出力は10Vにし、1個目の基板は7.5V出力に設定し、2個目の出力を5Vに。

これは素晴らしい!一言で言うなら、各楽器の音がより分離度を増して背景の音が静かになった感じだ。

低ノイズ電源基板がある時と無い時を聞き比べると、音の雑味が取れて楽器と楽器の間の空間が透明感を増した。シンバルの音やドラムのアタック音もよりクリアに聞こえるし、弦の音が滑らかでハーモニーがきれいだ。楽器の背景の音が静かになったので、今まで聞こえなかった楽器の細部の音が聞こえる。低音もメリハリ向上。言う事無い。

不思議な事に、ホーンスピーカーは直近で聞くと聞く角度によって音圧の差(指向性)があるのだが、それもあまり感じなくなった。どういう影響なのかはわからないが、刺激的な音が出にくくなったようだ。

DACのデジタル電源の質の向上は何処まで効果が有るのか?まだ限界までは行っていない様に感じる。

これは安上がりだし、超おすすめだ。コンデンサー+ファインメットアレーとのコンビネーションも良い。

- 2021/04/03(土) 23:23:03|

- DAC

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

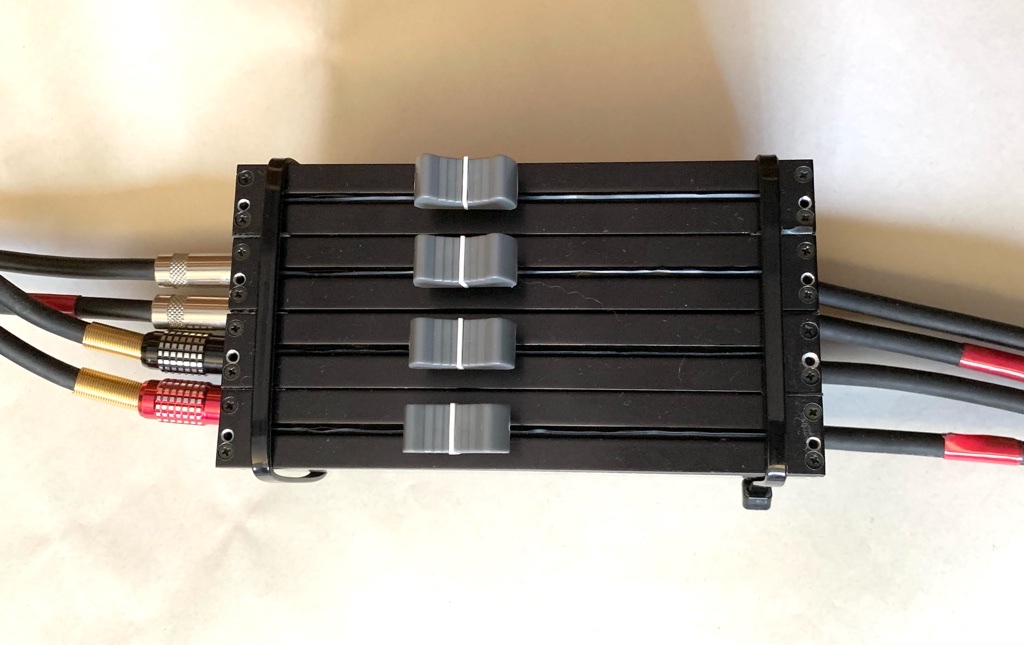

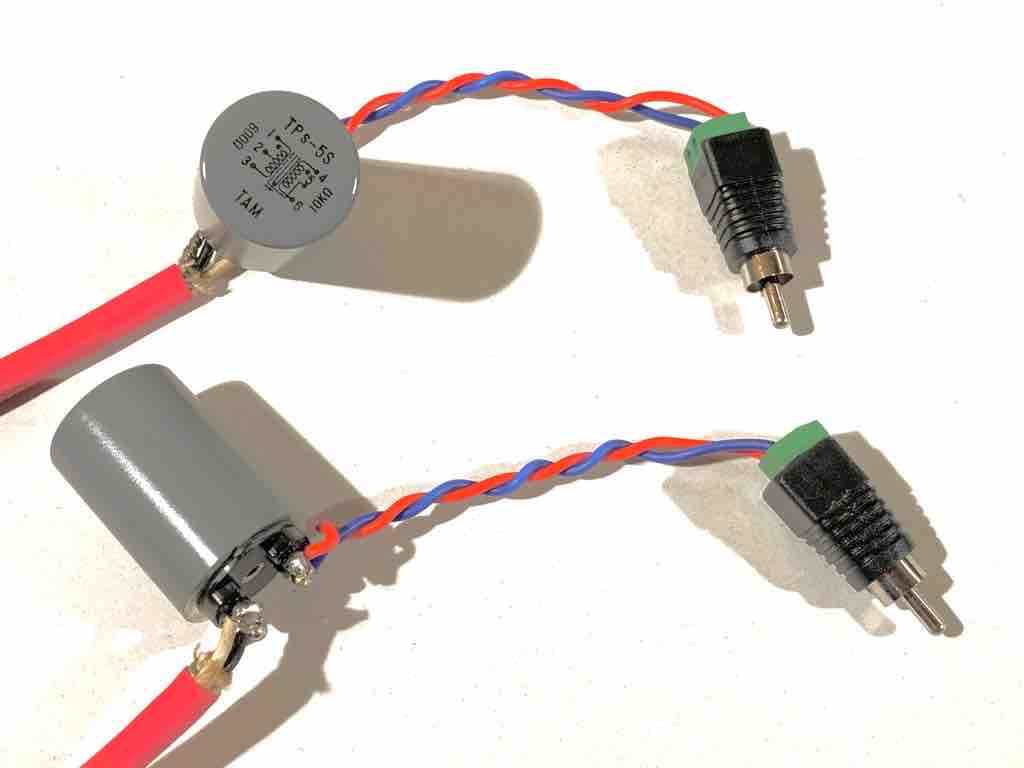

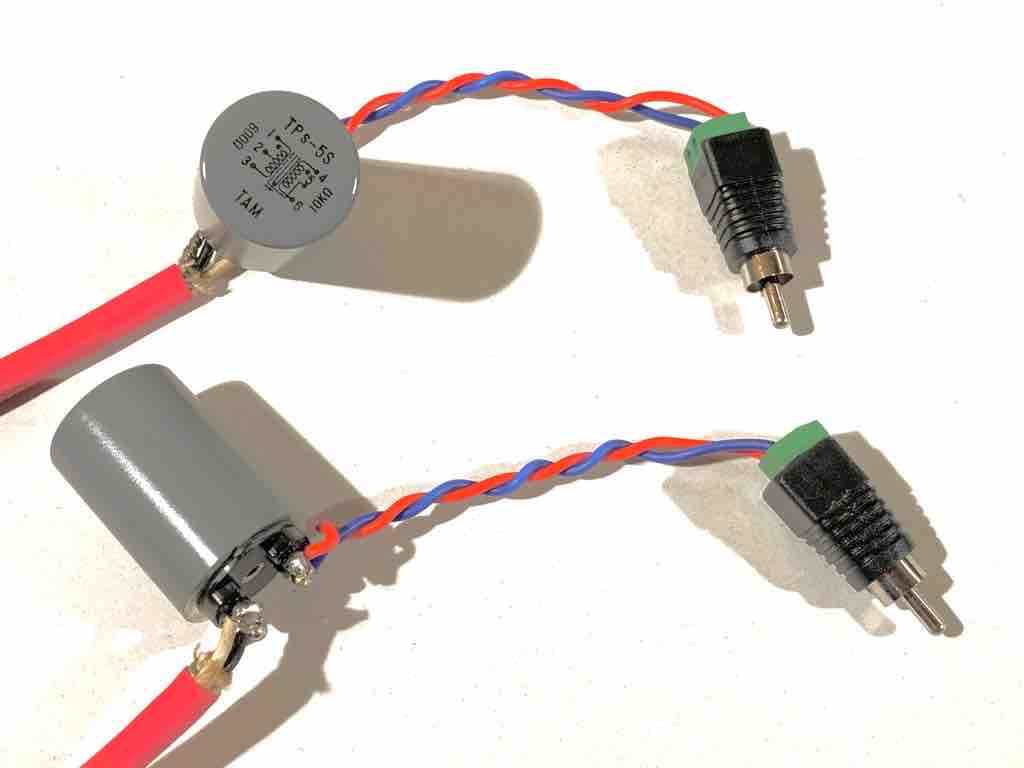

以前から気になっていた入力トランスを入れるとどうなるのかやってみた。

600Ω:10KΩの入力トランスをパワーアンプの入力に入れてみた。

電圧で4倍のゲイン。気合いを入れてトランス付きケーブルにしてみた。

DACのラインバッファーは32オームでも駆動できるから、600Ω負荷でも問題はない。

絶縁にはなるから良い面もあるのかな?と思ったのだが、残念ながら企画倒れ。

柔らかい感じにはなるが、分解能も落ちるからダメでした。

家庭でのオーディオ信号に関しては絶縁の効果を感じたことはない。。。

- 2021/04/03(土) 16:48:17|

- 企画倒れシリーズ

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

僕はブームに流されずに(そもそもブームのモノに興味が持てない)、自分で実験して納得したモノのみを採用する様にしている。

なぜなら、例えば最先端のDACチップの性能(例としてAKMのDACチップ)は、僕らが用意できる周辺回路の性能よりはるかに上なので、その性能を追い求める必要は全くないから。周辺回路を極限まで改善しないと今のDACチップの性能の良し悪しは評価できない。

DACユニットの事を考えてみると、DAC回路そのものの技術よりデジタル電源の質の方がよほど音質に大きく影響するし、もっと言えば、電源トランスの大きさ・重さで音質が大きく変わる。小さなシャーシに、基板やら小さなトランスを詰め込んだ様なDACユニットから良い音が出るとはとても思えない。そんなことはちょっと経験を積んだ人ならすぐにわかるはず(デジタルオーディオの音質悪化の原因がジッターであることを考えれば当たり前)だが、回路技術の向上のみを考えている人は音質向上についてはあまり興味は無いように見える。まあ、『DACの音質向上のために電源トランスをうんと大きくしました。』といっても営業的説得力は無いよね。

真空管アンプもすごくシンプルなプレート負荷の回路で素晴らしい音が出せるのが分かってきた。凝った回路にするよりシンプルな回路で良い部品にこだわってお金を使った方が良い。電源に工夫した無帰還でシンプルな回路が一番だ。回路を複雑にして信号が通過する部品数を多くするデメリットの方がはるかに大きい。まあ、これも『究極の良い部品を使ってプレート負荷回路で無帰還の回路を組みました。』といっても営業的説得力は無いよね。

ハイレゾなどにしても、ハイレゾにして音が良くなるより、回路方式を見直した方がよほど音質向上が得られるだろうけど、まあ、ほとんどの人は音質なんてどうでもよくて、『回路自慢』だったり、『イメージ自慢』だったりがしたいだけなんでしょうね。

『信号経路をなるべくシンプルにして、良い部品を選んで使う』 のがオーディオの神髄だと思う。信号経路の回路を増やす時はそのメリットとデメリットを比較して、入れるべきか入れないべきかをよく考えないといけない。

この40年でオーディオの音質は全く(アナログからハイレゾに変わっても)進化していない。そもそも何を目的にオーディオをしているのかから考えないとしょうがない。音質を求めるのではなく、単に便利さやかっこよさを追求するのなら話は別だが。

僕は音質向上のために、入手可能な部品を駆使して究極のシンプルを求めていきたいと思っている。

- 2021/04/02(金) 11:15:11|

- システム解説

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0