思ったとうり、中音ホーンとの繋がりはばっちりだ。口径が大きいので結構心配したのだけれど、杞憂だった。よかった。やはり軽めのコーンであることが貢献している。2226Hよりも軽くて柔らかめのコーン。

予想以上の出来だったのは、ミッドバスが良くなったこと。ミッドバスが歯切れ良く、フラットで重心が下がって心地よい音になった。口径が大きく、エンクロージャーが大きいことも効いているのだと思う。500L以上ある。

重低音に関しては46cm二個にしてはあまり出ていないかも。2226H二個より少し良い感じ。劇的な差ではない。やはりコーンが軽いことが効いているのだろう。エージングでもう少し良くなるだろう。

2226Hを大きな箱に入れてもかなり良くなりそうに思う。

これが一般家庭で許される最大級の大きさかな。歯切れ良いフラットで上質な低音になったし、ルックスも気に入った。大満足の一品だ。

- 2013/11/30(土) 22:56:05|

- スピーカー

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

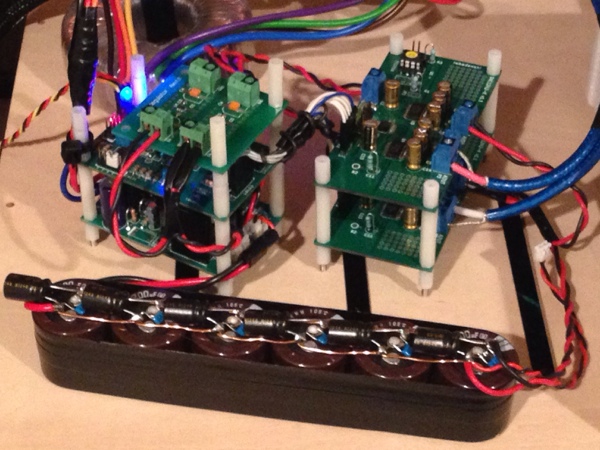

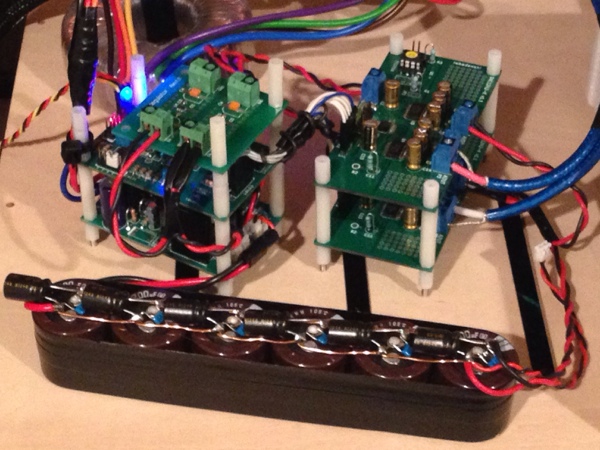

今回、幸か不幸かDACの電源引き回しについてあれこれ考えさせられた。

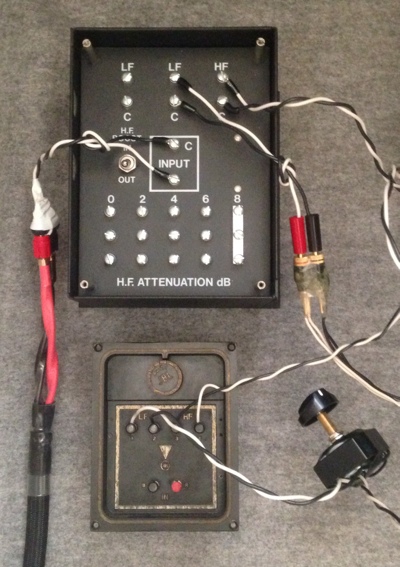

最初、図の上の様な接続にしたら、上手く作動しないことがあり、ノイズにも弱かった。

よく考えると、今回の様に、FN1242Aがデジタルとアナログの回路を持ち、そのチップの出力をそのままシールド線で引き回し、ライントランスの様な重い負荷を駆動するような場合、チップのグランドに細心の注意を払う必要があるのだと思う。

図の下の様に、グランドループを最小にして、チップがグランドの「要の位置」に有る様にすべきだと思う。理想的には大きなグランド面に落とした方が良いのだろう。(真空管アンプの一点アースの様に)さらにDAIの電源も分けた方が良さそうだな。

音はグンと透明度が増し、ノイズにも強くなった。

その他にも、チップ出力のシールド線にベルデンの8412を1m使い、わざと容量負荷を重くしてローパスフィルターの効果を狙った。音がしっとりして成功だったと思う。

さっき、他のDACと聞き比べてみたが、音の滑らかさ、きれいさ、奥行き感がもうまるで違う。すりガラスを取り去ったかのように感じる。驚きだった。

- 2013/11/29(金) 17:13:08|

- DAC

-

| トラックバック:0

-

| コメント:2

DACが予想以上に良い音で、なんだか拍子抜けしてしまった感がある。しかも、手持ちの真空管アンプ二台がその音を実に素晴らしくスピーカーやヘッドホンに伝えてくれる。DACも凄いと思うがこれら真空管アンプも凄いと感心することしきり。

ひと段落してしまった感じなので、気晴らしがしたくなった。

そういった状況で今後やりたい事を考えると、

(1)ウーハーの強化

(2)ツインモノDACチップ直結真空管アンプの製作

だな。(2)は色々大変なので焦らず気長にやろう。

DACとアンプがここまで来ると、全体のバランスを考えてスピーカーを改善したくなる。前から思っていた低音をもっと改善したいのだ。そのためには大口径にして箱の容量を大きしたい。ウーハーはやっぱり口径と容量でしょ。ルックス的にももう少し落ち着いた感じにしたい。

そう思っていたらなんと!前から探していた46cmツインウーハーユニットが最近半額セールになっていた。これはご縁に違いない。おもわず落札。。。(今のJBLのスピーカーの方が高く売れるからご心配なく)

クリプシュ製のシネマスピーカー:KPT-684。結構大きいが、横幅と高さは今と同じだから圧迫感はない、かな? ホーンと合わせてかっこいい様な気がする。(^-^)/

クリプシュ シネマシステム日本ではあまり知られていないが、クリプシュはプロ用でも結構頑張っているんだね。大きな中音ホーンが有るのに驚いた。手に入らないものか。。。この手のシネマスピーカーは、JBLとEVとクリプシュしかないみたいだ。

このウーハーユニットの特徴は、板厚が1インチもあること、口径•容積が大きく、コーン紙が軽量な事。46cmなのに2KHz近くまで出ている。設計ポリシーが気に入った。小口径で重たいコーン紙だと低音が出てもドヨンとしてしまうし中音との繋がりが心配だが、これならいけそうだ。単純な低音再生のスペックだと重いコーン紙のウーハーに負けるかもしれないが、シャッキリ感と中音ドライバーとの繋がりではベターなのではないかと思う。

さーて、どんなもんか。楽しみ。

- 2013/11/27(水) 18:59:34|

- スピーカー

-

| トラックバック:0

-

| コメント:3

やっぱり、グランドループを切ったら良くなった。グランドの引き回しをもっと綺麗にしよう。波形は変わらない様だが。

- 2013/11/26(火) 23:57:27|

- DAC

-

| トラックバック:0

-

| コメント:4

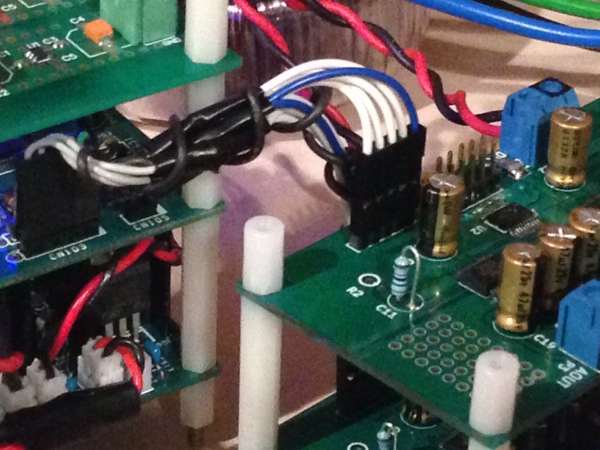

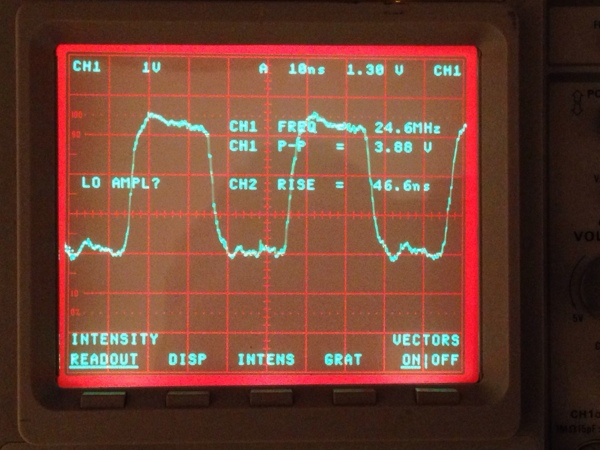

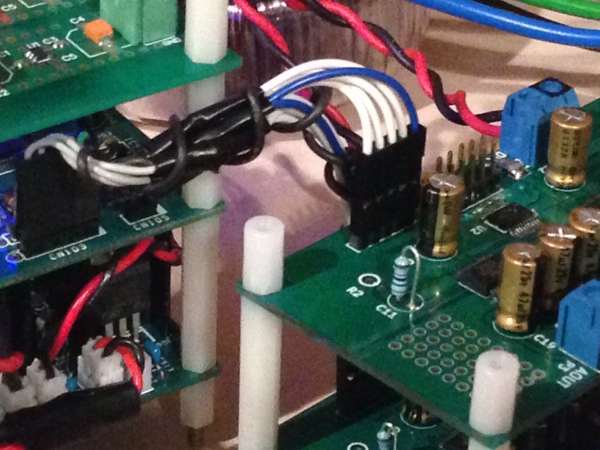

下記は基板間の電源グランドの引き回しの悪さ(グランドループ)が原因の様だ。

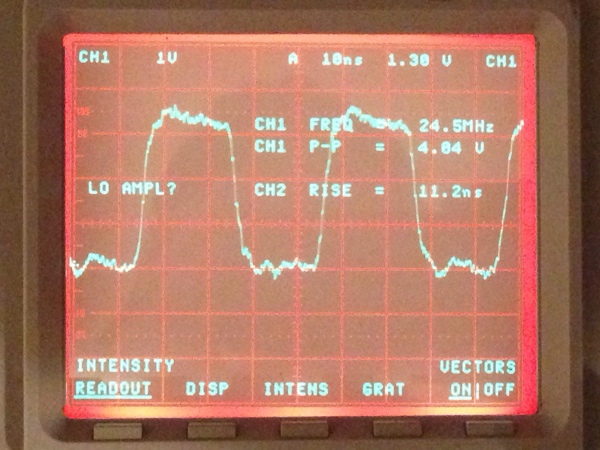

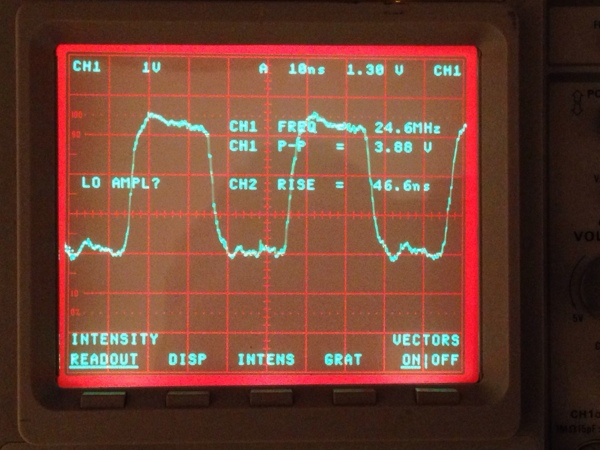

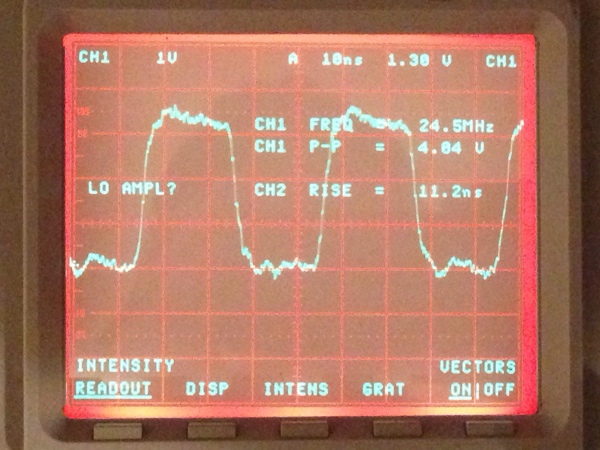

10Pコネクタのところで見たSCLK。悪くないよね。変だなー。プローブ繋いだだけでシャーというノイズが増える。なんか変。。。

- 2013/11/26(火) 00:08:15|

- DAC

-

| トラックバック:0

-

| コメント:5

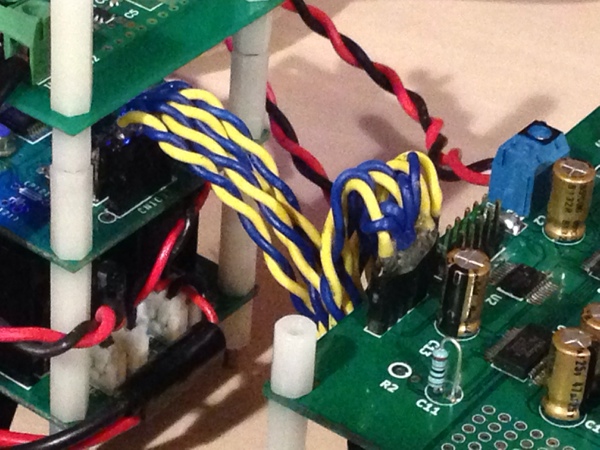

I2Sをツイストペアケーブルにしたら192KHzもOKになり、ジッターが減ったらしく44.1KHzでも音がよりしっとりした感じ。I2S入力の安定度はもう少し改善出来るのかな?ターミネーション入れた方が良いのか?10Pコネクタの所にプルダウンでも入れてみるか。。。

まあ、私はハイレゾにまったく興味ないし、Fireface UFX でリサンプリングしてしまうので、44.1KHzでまったく問題は無いのだけれど、一般論として192KHzまでは安定させたいよね。

- 2013/11/24(日) 20:31:45|

- DAC

-

| トラックバック:0

-

| コメント:9

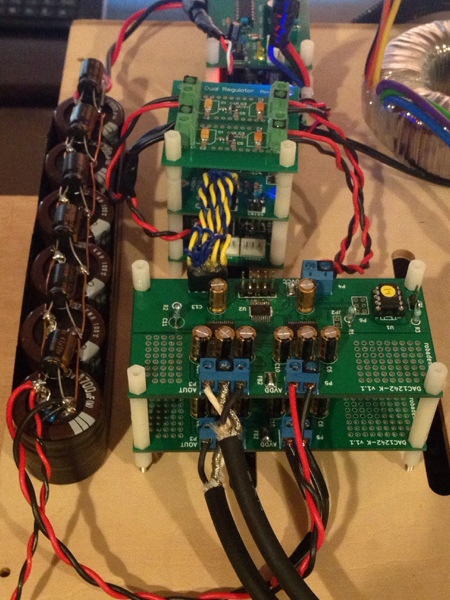

いやー、一日エージングして、ますます重心の低い綺麗な音になった。もう、ダントツの音。比較にならない。DACチップのアナログ出力をそのまま聞けるのだからこれ以上のシンプルさは無い。

いろいろなソースで驚きの音が聞けるが、特にボーカルの滑らかな色気とピアノのDレンジのリニア感が凄い。一番感激したのはグールドのピアノが小音から大音に変わるとき、何の違和感も無く音が出ること。今までのDACは音が破綻していたのに初めて気が付いた。

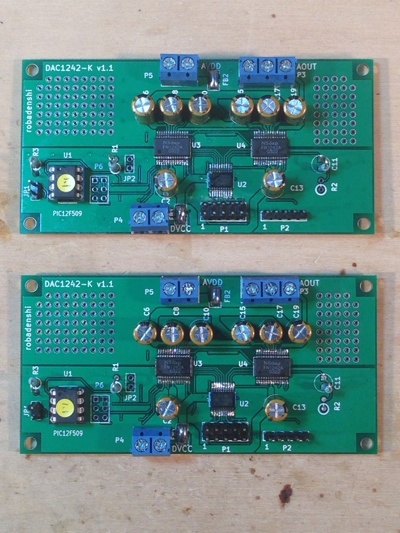

このDACの特徴をまとめておこう。

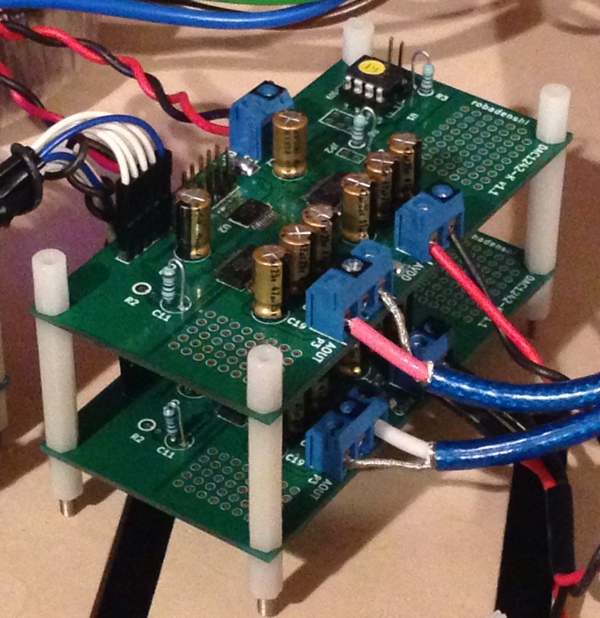

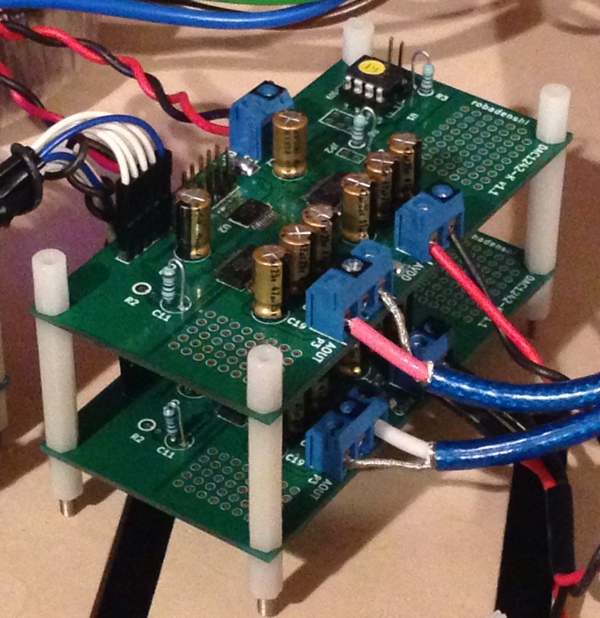

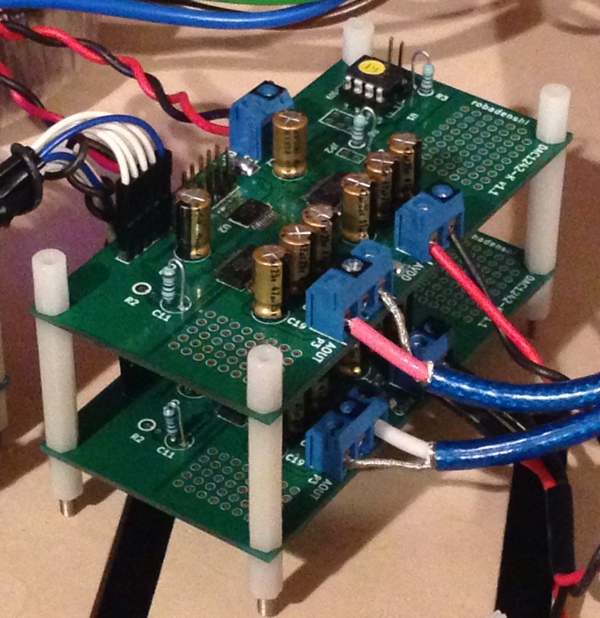

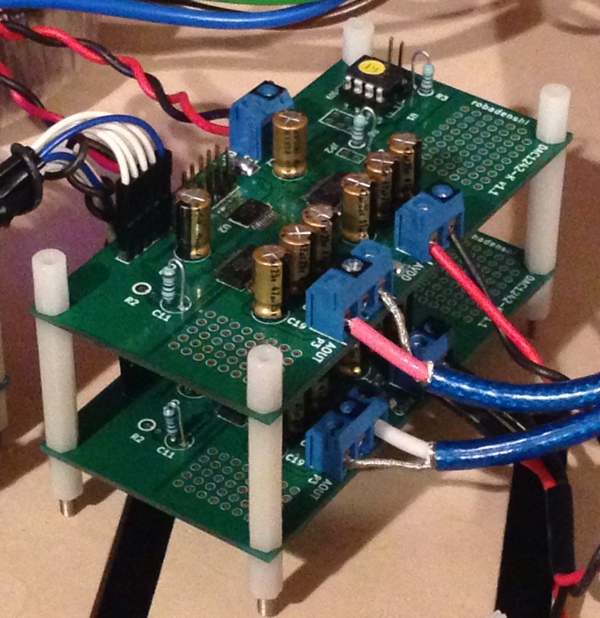

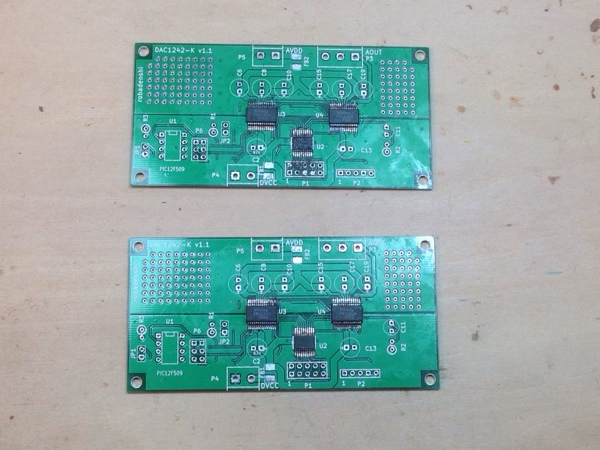

(1)ツインモノ構成専用基板で、チップの差動電圧出力を直の出力で使える。

(2)FN1242Aを2チップ使用の4パラ構成

(3)PIC(マイコン)はモード設定のみで、動作後はクロックを止めてスリープするので音に影響しない。

(4)DAIは、Fujiwaraさん、Mitakeさんに対応(10P、5Pコネクタ)

(5)電源は3.3Vと5V(アナログ電源)でパスコンが多く入れられる。

(6)多少の変更でDSDにも対応

と言った所でしょうか。Keiさんの作です。

- 2013/11/23(土) 18:02:28|

- DAC

-

| トラックバック:0

-

| コメント:2

うわー、凄い。OPアンプを通らないDACチップの音はこうだったのか。グレングールドやブレンデルのピアノが大きく繊細だ。

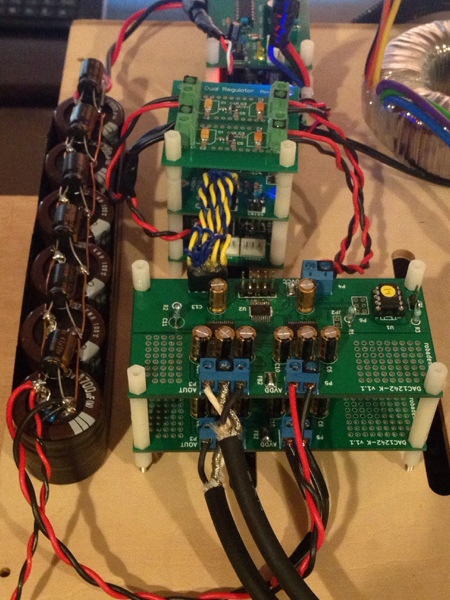

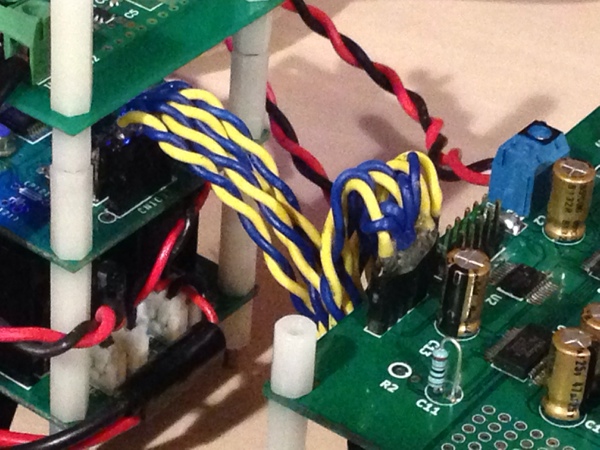

少しトラブったが、無事に鳴った。MITAKEさんのDAIからハーネス二本でこの基板二枚をドライブするのが重いらしく、グランド線でガードしてあげないと波形が暴れてしまう様だ。周波数の高いSCLKでしょう。特製簡易シールド付き二股ハーネスで対処。

アナログ出力は、バランスのままライントランス(10K:600Ω)に接続。

この基板、アナログ部のパスコンが最重要と思う。私はオーディオ用ケミコンとPPSD、オーディオ用積層セラミックを使うのが好きなので、今回もそうした。

音は、始めは重心が上の方に有って、イマイチかと思ってびびったが、数時間のエージングで素晴らしく良くなった。こんなに激変したのは初めてだ。まだまだ良くなりそうだが、音の透明感が凄い。フォーカスの良い滲みのない綺麗な音。ダントツだ。奥行き感も凄く良い。4パラの効果絶大だ。シングルだとライントランスに負けていて駆動出来ていなかったが、4パラはバッチリだ。

エージングで、大分音の重心が下がって太い音になってきた。明日までのエージングでどう変わるか楽しみだ。ワクワク。(^-^)/

- 2013/11/22(金) 20:27:38|

- DAC

-

| トラックバック:0

-

| コメント:5

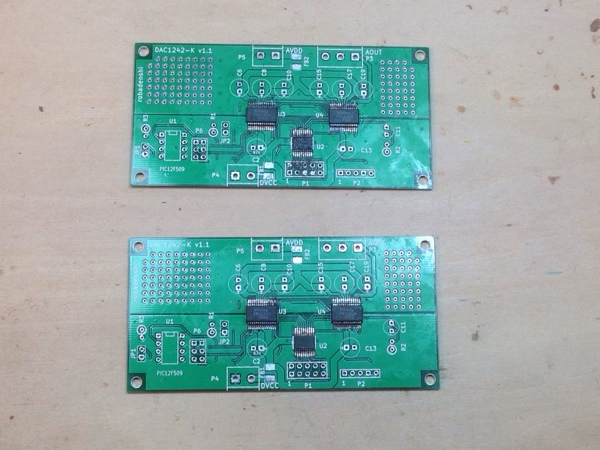

フラックスリムーバーもかけて、しっかり目視チェックしたので大丈夫だと思う。部品数が少ないのでディスクリート部品はすぐに付けられた。テスターで当たってから火入れだ。

電源ショートも無く、Gndもきちんと繋がっていたので、とりあえず1枚をMITAKEさんのDAI基板とライントランスにバランスで繋いだ。音が出て、ジャンパーで左右のチャンネルが変わることは確認した。多分もう一枚も大丈夫でしょう。明日は2枚ともきちんと繋いでのお楽しみ。今日はここまで。おやすみなさい。

- 2013/11/21(木) 23:11:52|

- DAC

-

| トラックバック:0

-

| コメント:4

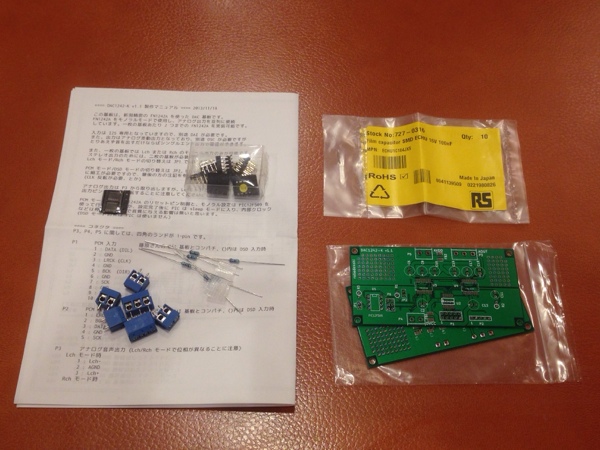

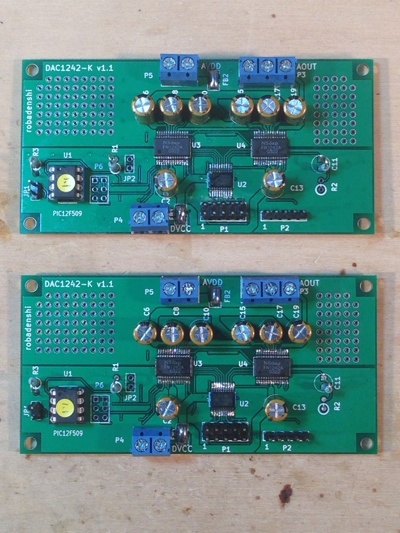

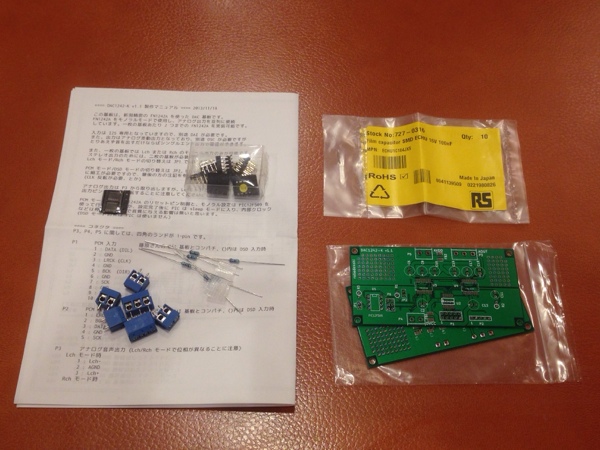

念願の基板来たる!

部品付き。ありがたい。(^-^)/

DACチップは売り切れる前に10個買っておいたのでセーフ。一枚当たり二個使い。組み立てが心配だったけど、あまり細かい部品は無いので大丈夫でしょう。

とりあえず、一番目が疲れるSMTのICの半田付け終了。あとは楽しく半田付けできる。

SMTのICの半田付けはセロテープでの固定と位置合わせが大事と悟った。段々慣れて、百発百中パターンの真ん中に合わせられる様になった。なれたところで今回は終了。

今日はこれまで。。。あー、目が痛い。

- 2013/11/20(水) 19:21:56|

- DAC

-

| トラックバック:0

-

| コメント:1

いよいよ、KeiさんからFN1242A 4パラ ツインモノ基板が来るそうだ。まずは基板の組み立てから。

完全バランス接続DACチップ直結真空管アンプとの接続が楽しみだ。今使っているFN1242A基板は、ステレオモードでの1チップ使いだからだと思うが、臨場感の元になる低音域の力強さが足りない。音の余韻がどうもイマイチだ。それが改善してくれたら最高なのだが。(中高音のキレイさはダントツに良いので)

最近良いパッシブネットワークが手に入ったので、DACとアンプは1組で済むので、今時点で最高の組み合わせのDACとパワーアンプとの対決だ。MC368-BSEは低音が申し分ないので、音の余韻が素晴らしいんだよね。それに負けない物であって欲しい。

- 2013/11/19(火) 20:14:44|

- DAC

-

| トラックバック:0

-

| コメント:12

3段にするならゲインの心配は無いから部品が減らせる。これでいけそうな気がする。

- 2013/11/18(月) 23:48:09|

- 真空管アンプ

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

DAC直結パワーアンプを評価するのに、マルチだとマスターボリュームが上手く入れられないので、質の良いネットワークを探していたのだが、良いものが手に入った。

3160 : JBL業務用最高峰の低域用ネットワーク500Hz ダブルウーハー(4Ω)&ホーンドライバ(16Ω)用。大きくて重い。端子がネジ止めなのも気に入った。音の余韻がとても美しい。いい感じだ。隣のN7000(中高域用ネットワーク)が小さく見える。

私はマルチが大好きだけど、しょっちゅうDACとパワーアンプを入れ替えるので、評価と組み合わせが難しい。最高峰のDACとパワーアンプが同時に二組無いとなかなか上手く組み合わせが出来ない。 だけど最高のDACとパワーアンプはいつも1セットしかないんだよね。

質の良いネットワークはマルチに匹敵するし、一組のDACとパワーアンプで済むのは助かる。

しばらくはこのネットワークを使ってDACとパワーアンプを極めよう。

- 2013/11/18(月) 16:21:50|

- スピーカー

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

”完全バランス接続FN1242A直結真空管アンプ”を他のDAC+真空管アンプ(今まで我が家で一番だった組み合わせ)と聞き比べてみたが、中高音のキレイさ、曇りの無さ、アタック感など比較にならないくらい凄い。もう元には戻れない。だが問題は中高音に比べると低音が普通な感じで、歯切れは良いが迫力が無い。なまじ中高音が凄いだけに余計に低音に不満を感じてしまう。さてどこから手を付ければよいか。。。

- 2013/11/17(日) 23:04:48|

- 真空管アンプ

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

いやー驚いた。初めてDACチップの生音を聞いた感じだ。さすがにDACチップのバランス出力をそのまま高インピーダンスの真空管アンプに直結しただけのことは有る。苦労の甲斐があったってもんだ。

6DJ8をAmperex製にし、色々改善してパワーアンプの音の完成度がだいぶ上がってきたので、再度FN1242Aと繋いで音を聞いてみた。

前に聞いたときはイマイチだなと思ったのだが、今日聞いたら俄然良くなっていた。少しエージングしてコンデンサなどがこなれたせいもあるのだろうが、パワーアンプが調整でどこか良くなったんでしょう。

失われるものの無い、曇りの無いきれいな音。ドラムやブラスのアタックは鋭く、シンバルやトライアングルなど金属音の濁りがなくなった。また、弦やピアノなどの中高音のキレイさ・滑らかさは今までで一番だ。これらはものすごく両立が難しいパラメーターだ。低音も濁りが無くかなりいける。セパレーションもなぜか良くなった。FN1242Aのピュアな音とアンプの完成度が上がったおかげだろう。

難点を言うならもう少し音場感(低音の迫力的な部分)と広帯域感が欲しいがそれ以外は満点か。これなら無帰還でも良いのかなーと言う感じ。音場感(低音の迫力的な部分)はDACチップマルチ駆動の完全ツインモノ基板で改善するのではないかと思われる。(そう期待したい) NFBが効くのかなー?カソードNFB?オーバーオールNFB?さてどうするか。。。

今後の実験はこの方向で正しいのは間違いない。今一歩の部分を改善していこう。パワーアンプはツインモノ+3段構成にしてNFBかなー。

- 2013/11/16(土) 19:52:08|

- DAC

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0