簡単に使える発振器が欲しいなと思って探していたら、歪率計も付いた良いものが安く手に入った。e-bay などでは$900くらいで扱われているようだが、それよりうんと安く手に入った。これでゲインの測定、周波数特性の測定、最大出力の測定、歪の測定まで出来ちゃう! ラッキー。

発振周波数も電圧レベルも簡単に自在に変えられるし、アナライザーの電圧レベルの測定も歪の測定もいとも簡単だ。入力レベルが高すぎたり低すぎるとLEDが付いてレベルを変えるよう促してくれる。簡単で言うことなし。ちょっと使ってみたが、動作に不安定なところもなく、真空管シングルアンプで0.1~10%くらいの歪率だったからほぼ正しいようだ。

最近は下記のようなPCソフトで発振・歪測定も出来るけど、こういう測定はPCではなく単体の信頼度の高い機器で行うに限る。

WaveSpectra: 歪(スペクトル)測定ソフト WaveGene: 波形発生ソフトいずれ、これらソフトとHP339Aを比較してみよう。

- 2013/10/30(水) 21:17:39|

- 真空管アンプ

-

| トラックバック:0

-

| コメント:1

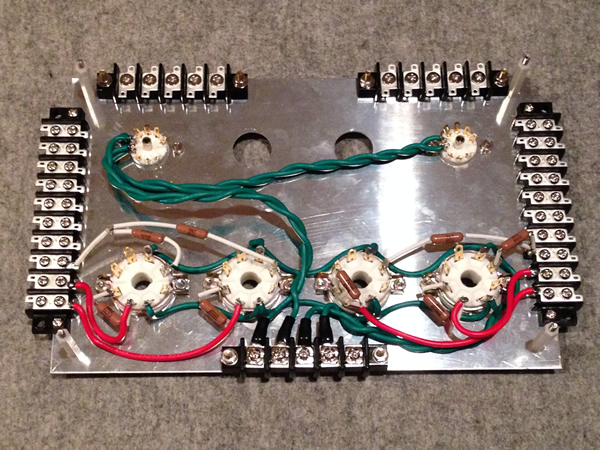

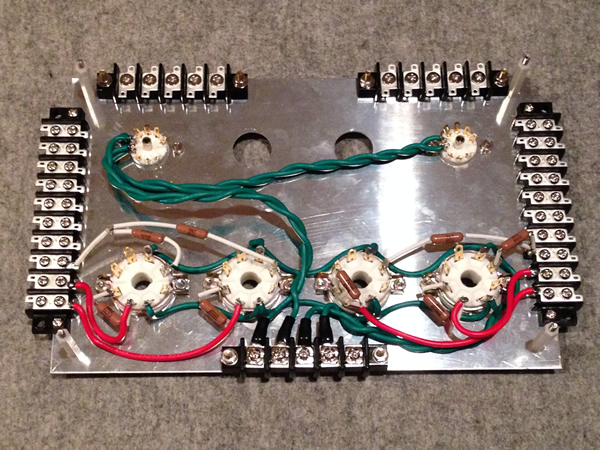

回路部分の配線を開始した。

今回、回路ブロックと電源ブロックとトランス類を完全に分離して考えているので、分かりやすいしすっきりしているように感じる。(私は渾然一体としたものを分解したくなる習性がある)

端子台でスパッと切れていて、すっきりしていてなかなか良いんじゃないかな。配線が長くなる傾向があるから、低インピーダンス化が課題だろうが、6DJ8だし、段間トランスもあるから良いんじゃないかな。この回路ブロックを取り囲むように電源やトランスを付ければ、メンテしやすいよね。

今回、色々気が付いた点。

(1)線が太すぎたな。取り回しが悪い。電流少ないんだから、細くてOK。

(2)端子台にも種類があるので、どれが良いか検証中

(3)ソケットの向きは90度ずれていた方がよかった。

(4)この程度の回路ブロックなら安上がりだし丸々交換することも出来て便利だ。

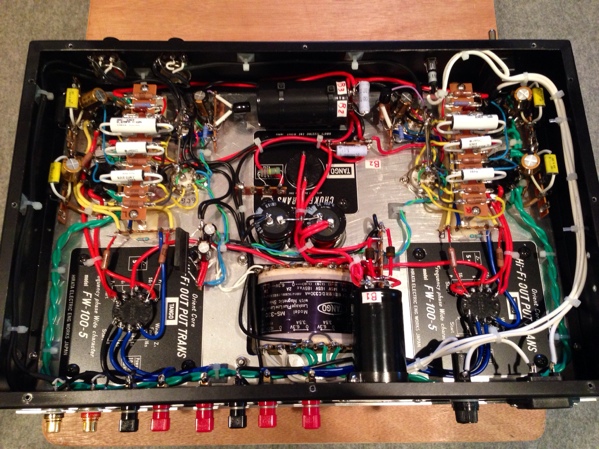

従来の真空管アンプはこの3ブロックがゴチャゴチャだからすっきりしないんだな。

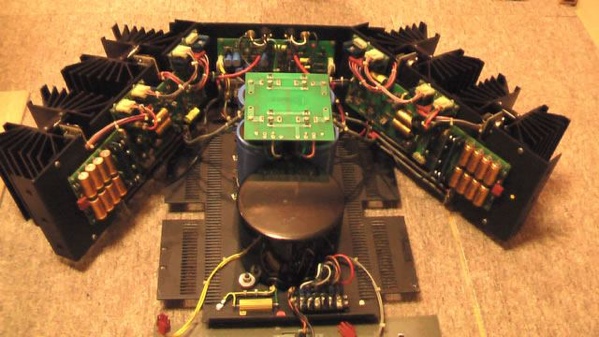

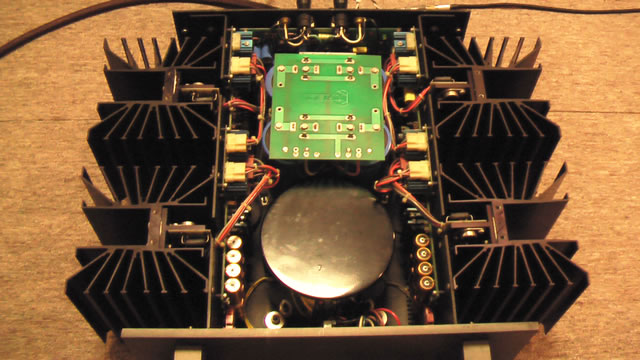

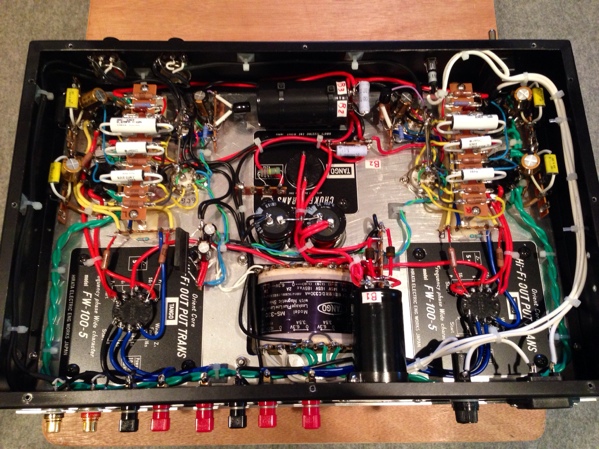

(例えば、こんな写真)

これじゃブロック交換も出来やしない。。。私は、真空管アンプが配線芸術の様に扱われているのが気に食わない(肌に合わない)。誰でも簡単に作れてメンテナンスが簡単な物に変えたいな。

- 2013/10/29(火) 23:55:12|

- 真空管アンプ

-

| トラックバック:0

-

| コメント:10

エージングが進んで驚くほど音が良くなってきた。臨場感、空気感、楽器の立体感などどれも最高レベルだ。CDに入っている音がこういう音だったんだと感心して聞き入ってしまう。

真空管アンプの結合コンデンサなどのフィルムコンのエージングは時間が掛かかるということが判明してきた。電圧が高いせいかな?どこまで良くなるのか楽しみだ。ASC社以外の(例えばテフロンコンとか)も試してみたいが、高いのが難点だな。。。

真空管アンプの音質を決定する要素で、結合コンデンサが占める割合はかなり高いね。製作中の結合コンデンサが要らないタイプのアンプがますます楽しみになってきた。高いコンデンサを何個か買うよりは段間トランス1個で済ますほうが私の好みだ。

TANGOのトランスも優秀なんだね。EL34は音が良いというのも本当らしい。割と地味な外観だけどね。これ以上の音を目指そう!

- 2013/10/27(日) 23:07:02|

- 真空管アンプ

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

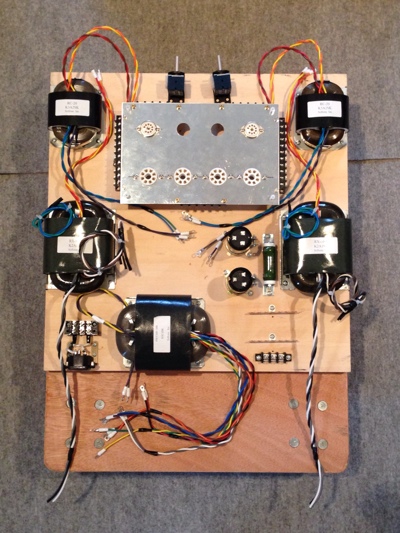

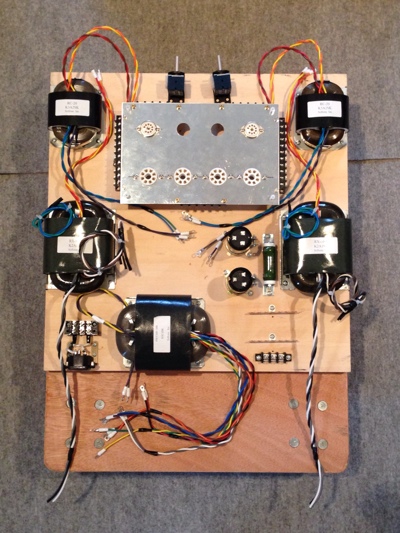

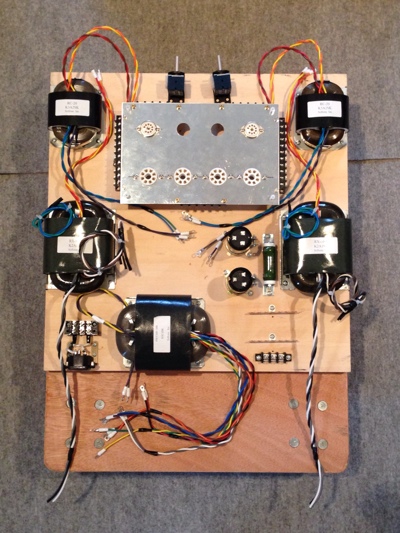

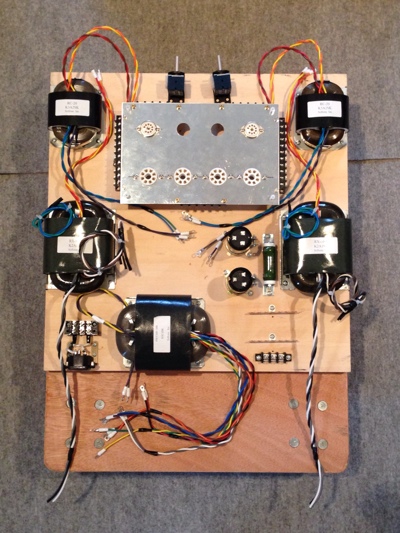

雨だったので気合いを入れて、肉体労働の主要部品の固定とトランスのケーブルの末端処理を終わらせた。あとは細かい部品の半田付けだ。

接続に圧着端子を利用したので、半田は少なくて済む。

わりとスッキリ出来た。回路図が見える様な配置で好みだ。

この写真を見てふと思ったのだが、R-CORE トランスは厚みが薄いので、下図の様なメカ構造のアンプにできるね。KRELL の KSA-80 のトランジスタの放熱器の代わりにトランスを付ける感じ。真空管は内側に入れる。今までに無い構造だな。いいかも。

- 2013/10/26(土) 16:10:08|

- 真空管アンプ

-

| トラックバック:0

-

| コメント:2

あれこれ考えて保護回路など入れたバランス入力プッシュプル型無帰還バージョンの最新版。

経験値の高い方にも見てもらっているので、基本的には大丈夫だと思われる。

初段はゲインが比較的高く、トランス駆動も出来る強力な6DJ8。

この回路はアンバランスの信号の入力は考えていない。(アンバランス信号のためにバッファを入れてゲインを稼ぎ、差動の位相反転回路にしてC結合にしたのがムラード型になる。)

この回路は入力信号が完全なバランスであることを前提に、初段をゲインの高いカソード結合で構成したので、位相反転も差動回路も取り除く事が出来た。よってシンプルに2段で構成できた。

FN1242のバランス出力を繋ぐことしか考えていないので、これで良い。究極のシンプル。

何も足さない何も引かないを目指して。

あとは作ってみてから考えよう。

- 2013/10/24(木) 23:35:09|

- 真空管アンプ

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

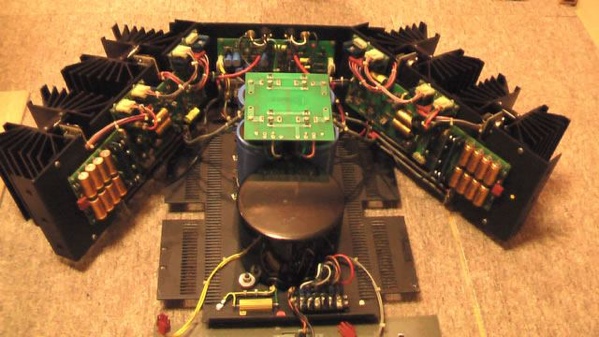

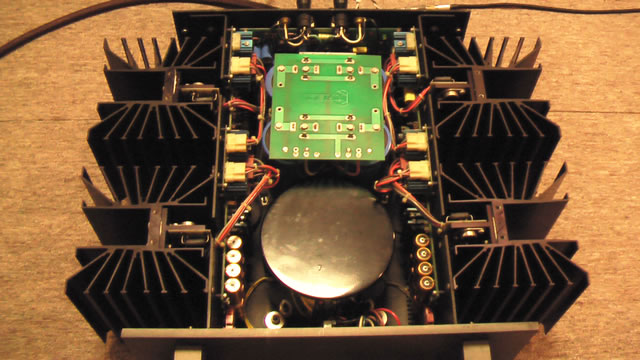

なぜかバラックだと萌える私。 重厚感がたまらない。

真空管固定用のアルミ板を東急ハンズで切ってもらおう!

電圧が高いので、ちょっと慎重にやります。

- 2013/10/23(水) 00:55:57|

- 真空管アンプ

-

| トラックバック:0

-

| コメント:2

固定バイアス化して、電源にもフィルムコンを抱かせ、結合コンデンサをASC製にしたEL34PPアンプ。

エージングが進んだせいもあるだろうが、かなりいける! 実にクリアな音になった。楽器の音の余韻がキレイに鳴り渡る感じ。我が家で一二を争うアンプになった。MC368BSEとは若干個性が違い、色気ではMC368BSEが、クリアさではEL34PPがベターだ。

結合コンデンサはASC製が今のところ一番良かった。電源のフィルムコンも効くみたいだ。出力トランスはやはり大きくないといけないね。50W級以上が必須だ。小型出力トランスだと低域が弱いので空気感が出ない。真空管アンプ、実に楽しい。

今思っているのは、真空管アンプでも電源のコンデンサが重要だということ。マルチWAY化したコンデンサアレーが効きそうに思う。なぜ話題にならないのか不思議だ。

差動入力全段プッシュプルパワーアンプの製作が楽しみだ。部品数が極端に少ないので、台車の上にベニヤを乗せてバラックで組むことに決定。まずは無帰還でやってみる。(バラック大好き!)ケミコンをたくさん並べてやってみよう。

R-COREトランス一式は近々来るでしょう。他の部品も揃えなくちゃ。

色々実験してみて何を改善すべきか回路哲学がはっきり見えたので、俄然やる気が出てきた。

- 2013/10/20(日) 22:09:34|

- 真空管アンプ

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

初段も差動回路である必要はないという指摘を受けた。

確かにそうだと思った。もともとDACチップの出力はきちんとバランスの取れた差動信号なのだから、それを受ける回路が差動である必要はない。ましてや、この回路のように途中に段間トランスが入っていれば、そこでDC分も排除して完全な正負の差動信号に補正してくれる。初段は正負のそれぞれの信号に対する単なるアンプで良いと言える。この回路なら初段の交流的なゲインは最大まで取ることができる。

DACチップの差動出力は2.5Vのバイアスが掛かっているので、それにきちんと対応できるように考えればOKだと思われる。

あーくそ、差動という言葉に惑わされていた。。。

これが究極のシンプル回路かな。

(1)信号電流が流れるラインに大きな負荷抵抗や定電流源がない

(2)結合コンデンサがない

(3)信号が通過する部品点数が少ない

R-COREトランス一式発注した。

- 2013/10/20(日) 01:02:52|

- 真空管アンプ

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

あれこれ考えた末の回路案。どうだろう?まだ哲学の段階だけど。

条件は

(1)部品点数を少なく

(2)出力段は通常のプッシュプル回路

(3)定電流源などは使わない

(4)高価な結合コンデンサをたくさん使うよりは、高価な段間トランスを1個使った方が良さそう

(5)DACチップの差動出力を繋ぐので、入力をトランスで受けるのは無理だ。

メリットは、

(1)1段目は差動回路、2段目はプッシュプル回路による完全プッシュプル回路

(2)段間トランスを入れることで、ゲインも得て、かつ結合コンデンサを省く

心配な点は

(1)ゲインが足りるか?

(2)定電流源無しで差動動作が上手く行くか?

(3)初段に電流バランス調整回路が要るかな?

気が付いた点

(1)まずはNFB無しでも良いのかもしれない

(2)出力段のグリッドにグランドに落とす抵抗が要る

(3)段間トランスの二次側をGndに

トランスにはソフトンさんの

R-COREトランスシリーズを使おうと思っている。価格のわりに特性が良さそうだ。電源トランスも段間トランスもある。

- 2013/10/18(金) 22:13:05|

- 真空管アンプ

-

| トラックバック:0

-

| コメント:2

今の開発の目的は、DACチップの出力の差動信号を直接パワーアンプのプッシュプル回路で増幅すること。しかもなるべくシンプルな回路で。

どうやったらなるべく部品を減らしてシンプルな回路に出来るのか考えているが、段々と何をすべきか見えてきた。

なぜプッシュプル回路が良いと思うかというと、出力トランスにDC成分を流したくないことと、正負の異なる動作の回路がアンプ内部で働いていた方がバランスが取れてグランドが振られなくて済むと思うから。実際、プッシュプルでないと重低音再生は難しい。

よく考えると、パワーアンプのプッシュプル回路は差動増幅器ではない(カソード結合回路ではない)。私の目指しているのは 正確には、”全段差動回路”ではないことが判ってきた。

平衡回路(Balanced Circuit) と 差動増幅器(Differential Amplifier)の定義を見ると、

平衡回路(Balanced Circuit) 差動増幅器(Differential Amplifier) また、差動増幅回路のメリットは、

全段差動プッシュプル・アンプに書いてある。素晴らしい資料だ。

差動増幅器とは、二つのアンプ回路がカソードを共通にしてシーソーの様な動作をしているという事だ。差動増幅器とは呼ばずにカソード結合回路と言った方がはっきりするね。

差動回路のメリットは、グランドレベルに関係なく信号の差分を増幅してくれる事だ。だから、外部から来る信号をノイズの影響を避けて受ける回路には適している。だが、アンプ内部では全段を差動にする必要はないと考える。

しかも、

最近の実験で、出力管の電流パスに大抵抗を入れると決定的に音が悪くなることが分かった。そういう意味では、差動回路(カソード結合回路)はなるべく使いたくないと思う。同様に、もし定電流源を回路内に使えば、それが音質に対して支配的なのは容易に想像出来る。それも避けたい。

私は、アンプ内部に差動回路(カソード結合回路)が欲しいのではなく、単に正負のバランスの取れた動作をする回路が欲しいのだ。そういう意味では、完全プッシュプル回路と呼ぶのが正しいと思う。(本当は完全バランス回路と呼びたいが誤解されそうなので、避けておく)

- 2013/10/18(金) 01:06:11|

- 真空管アンプ

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

EL34PPアンプは固定バイアスにして臨場感・空気感・音の余韻が素晴らしくなった。こんなに音の深みが変わるとは驚きだ。カソードに自己バイアスのための620オームの抵抗が入っているだけであんなに音が悪くなっていたとは。

このことから考えて、真空管アンプは良い部品だけを慎重に精査して使っていかないとすぐに音が悪くなってしまうようだ。(まあ、どのオーディオ機器でもそうなんでしょうが)

さて、

一般の真空管アンプの回路図を見ていると、信号電圧の伝播経路(青矢印)に有る部品(例えば結合コンデンサやトランスなど)は気をつけて採用しても、信号電流が流れる経路(赤矢印)にある部品には余り注意が払われていないようだ。

例えば、この図の初段のカソード抵抗にパラってある電解コンデンサーには全域の音楽信号電流が流れている。普通は信号の伝播パスには音の悪い電解コンは絶対入れない。でもここには入れている。不思議だ。試しにこのコンデンサーを良い物に変えて高周波特性の良いフィルムコンをパラると凄くきれいな音になる。また、前回テストしてわかった自己バイアスのためのカソード抵抗も赤矢印のパスに入る部品だ。

青矢印のパスの部品を減らすために赤矢印のパスの部品が増えるのは片手落ちの設計だ。例えば、青矢印のパスの結合コンデンサを無くして直結にするために赤矢印のパスが複雑になるのは良くない。むしろ質の良い結合コンデンサを使った方が音は良くなる。

- 2013/10/17(木) 21:42:44|

- 真空管アンプ

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

EL34PP アンプの固定バイアス化とシャーシの穴あけ完了。

音は俄然良くなり1位の座を争うレベルになった。一言で言うなら音の陰影が濃くなった。やはり自己バイアスは音が悪くなるんだね。

カソード抵抗には、高価なDale の無誘導巻線を使っていたが、それでもダメなんだね。やはり、信号電流が流れるラインは極力部品を減らすべきだ。これは回路技術の問題ではない。信号を汚す可能性のある物は入れてはいけないと言う哲学だ。

パワーアンプの信号電流パスの構成要素はなるべく減らして、

真空管(能動素子)、トランス、抵抗、コンデンサ、電線だけにしないと、とても良い音の追求なんてやってられないね。

- 2013/10/16(水) 21:30:34|

- 真空管アンプ

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

下記のような回路による差動バッファを真空管の専門家の方(真空管オーディオフェアにも出ていた方)が完成したと言うことだったので、製作お願いしていたのだが、結局出来ないと言うことになってしまった。

あまりにも単純すぎて入力のGNDベルやDCバランスが狂うとトランスに偏った電流が流れてダメなんでしょうね。今思うと無理が有る様に感じる。返金していただけるけど、随分時間が掛かってしまって残念。

また振り出しに戻ってしまったが、やっぱりパワーアンプを改造した3段バッファ式が良さそうだ。だいぶお勉強も進んで来たので、デジタルオーディオに最適な差動真空管パワーアンプを目指して、自力でコツコツ頑張ろう。

『真空管アンプとデジタルオーディオ』最高の組み合わせのピュアオーディオだと思う。

- 2013/10/15(火) 22:55:28|

- DAC

-

| トラックバック:0

-

| コメント:4

真空管オーディオフェアのパンフレットの巻頭言を株式会社マックトンの松本健治郎氏が書かれているのだけれど、その中で、

『次に重要なのはバイアス回路ですが、カソードに大きな抵抗値を入れる自己バイアスは電子の流れが遅延するため、音の切れ込みや抜けが悪くなります。』

と明瞭に書いてあった。

フェアの巻頭言にこういう事が書いてあるのも驚きだが、本当に真空管アンプが好きな方なんだなと変な感動の仕方をした。これを見ただけで、入場料500円払って良かった。

EL34PPアンプの臨場感、空気感が悪いのは自己バイアスのせいの様だ。

一応念のため、結合コンデンサを別の物(なかなかキレイなドイツメーカーのコンデンサー)にして、電源回路にもフィルムコンを加えてみたが、音のキレイさや楽器のリアル感などはさらに良くなったが、臨場感、空気感がイマイチなのは変わらなかった。

これで自己バイアスではダメだと結論付けてよかろう。

それにしても高級な結合コンデンサはSPECの物もAMTRANSの物も5000円前後しているが、いずれ使ってみたい。それらをどう使うか考えないとね。シャーシの中で半田付けするのはどうもはばかられる。。。真空管のようにシャーシの上に見せるようにして交換したいくらいだね。真空管より高価なコンデンサーをどう扱うか。。。

- 2013/10/14(月) 22:50:44|

- その他

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

楽しく見学はしてきたけど、おじいさんばかりがいる感じがいけないね。頑固者達の自己満足な集まりという感じを受けてしまう。

真空管は最高のデバイスって感じを出さないとねー。。。

こういうオーディオフェアに行って音を聞いても、アンプや機材の良し悪しなんてさっぱり分からなくて、結局スピーカーの良し悪ししか分からない。聞く気にもならない音がほとんど。だが唯一、PARC オーディオの8cmウッドコーンフルレンジが信じられない様なキレイで迫力有る音を出していた。ボーカルや臨場感が素晴らしい。一番良い音だと思った。

それ以外は、やっぱりタンノイがイイとか目的と関係ない感想を持って帰ってきた。真空管アンプは外観を誇示するばかりで、それらしい音は聞けなかったし、音の良いCDソースを売っているのに、安物CDプレーヤーで聞かされても買う気しないし。。。なんのための集まりなんだろう? 真空管マニアには音というより懐古的な雰囲気を味わっていらっしゃる方が多い事も実感した。(あまり長い時間居たわけでも無いので、悪しからず)

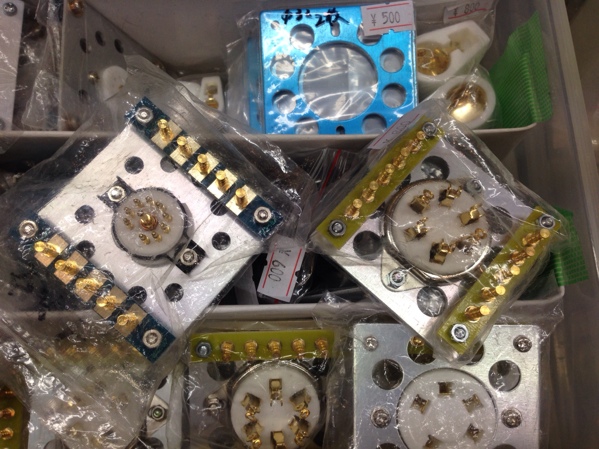

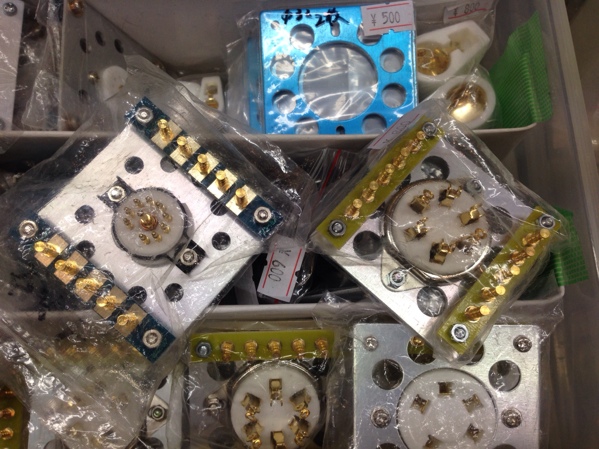

部品の販売してたのは面白かった。ソケットに端子が付いたこれはなかなかそそられる。ソケット周りのラグ端子が要らなくなる。

SPECさんの高級な結合用オイルコンデンサもあった。一本5000円。真空管より高いね。良さそうだなー。

- 2013/10/14(月) 17:21:11|

- その他

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0