その後も聞き比べているが、やはりLME49860の方が好ましい。

音の奥行きの深さがかなり違う。音のクリアさも上だ。

ただし、これはあくまでもLME49600の非NFBバッファが有る場合の話であって、バッファが無ければOPA2604のほうが駆動力があって良い。もしLME49860を非NFBバッファ無しで使うなら、接続するケーブルを極力負荷の軽い短い物にする必要がある。ベルデンなどの負荷の重いケーブルは使えない。

こういうところがオーディオ機器の使いこなしって事ですね。単に組み合わせの良し悪しだけでなく、理論的に考えていかないと意味の無いオーディオ比較論になってしまいます。

- 2011/06/30(木) 23:52:26|

- アンプ

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

デジタルオーディオの再生を突き詰めて考えてきたけど、あるレベルに達してしまうとアナログもデジタルもくそも無く、”オーディオの問題"に突き当たっていることがわかる。まあそこまできたんだから良しとしよう。別の言い方をすると、デジタル部分が無色透明に近くなって、アナログ部分のみが音の差を作っている状態まで来たって事だ。

オーディオが空気を揺らして音を出している限りはアナログ部分はなくならないし、アナログにはどうしても好みの部分が加わってくる。すごい進歩をしたとは思うが、これからの探求は本当に大変だと思う。違いが判ってもどっちが良いとは判断しにくいことが多いから。

うーん、本当に困った状態だ。。。何を基準にしたら良いのか難しい。

- 2011/06/26(日) 23:19:42|

- ポリシー

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

オーディオを突き詰めているとどうしても色々な楽器が満遍なく良い音で聞こえるのを良しとする傾向がある。しかし、楽器を弾く人たちは特定の楽器(自分の弾いている楽器)が良い音で鳴るかどうかを良し悪しの判断にする傾向が在ると思う。ホーンスピーカーはブラスや打楽器などを聴くと凄くリアルな感じがして、楽器演奏者に評判が良いのが良い例だろう。

そういう意味で言うと前の記事のOPアンプ比較は、LME49860はよりオーディオ的な広帯域な感じがする。OPA2604はより帯域は狭いが音楽的な色気を感じる。どちらが良いのか判断に迷う。。。

- 2011/06/26(日) 22:41:19|

- ポリシー

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

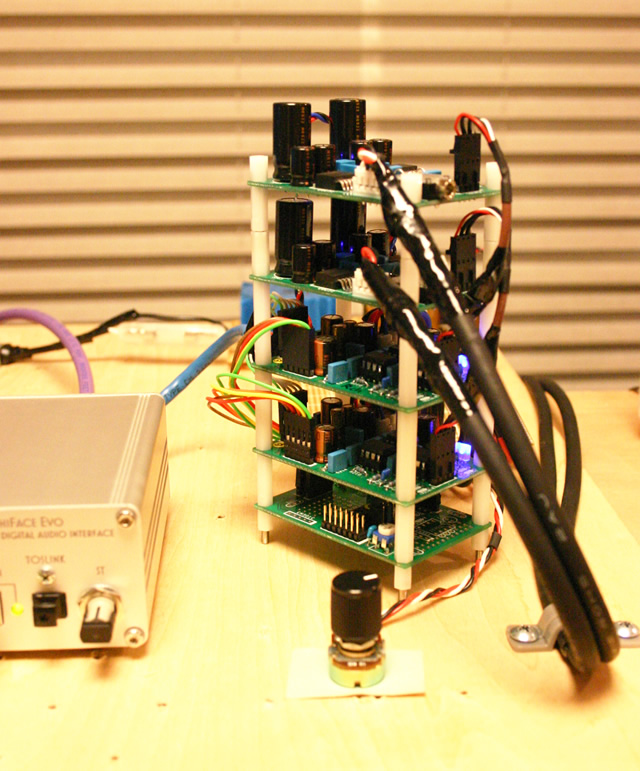

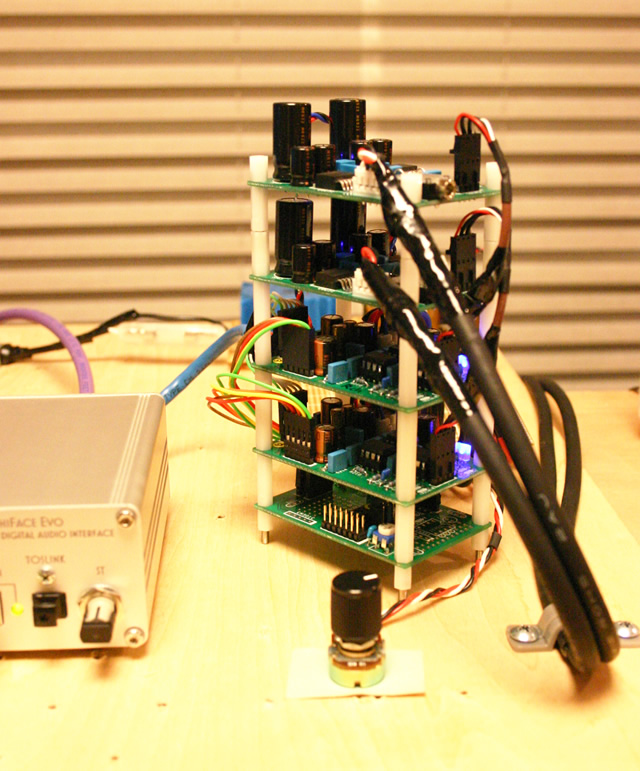

D/Aコンバーターの回路をあれこれこれ考えていて、まずはOPアンプの音の聞き比べを再度してみた。

下記の記事は、LME49600の非NFBラインバッファを入れる前の試聴で、ラインバッファを入れた状態で試聴しなおすとそれほどの違いではないことがわかった。要するにOPA2604の方がラインの駆動力が高いんですね。ラインバッファが無いとその差が歴然としてしまう。ラインバッファがある状態では、LME49860のほうが少し広帯域で音がかすれたような感じもするが、全体としては好ましいかもしれない。もう少し聞き込んでみよう。

LME49860が来て鳴らしてみた。OPA2604とは正反対におとなしい音。最初はやはり捨てたくなるようなひどい音。一晩エージング。大分きれいで臨場感のある音になった。でもなんか物足りない。きれいな音なんだけど、、、色の薄いカラー写真を見ているようなフラストレーションを感じる。I/V変換とローパスフィルターのOPアンプの一方のみをOPA2604に入れ替えてみたりしたが、差はあまり感じなかった。音は良くない方に引っ張られる感じ。

OPA2604の方がフルカラーでバリバリな感じで好ましい。色気があるって感じか。。。でも滑らかさに欠ける。ふと思い出して基板に付けた10μFの積層セラミックコンデンサーをはずして見た。なんと!よくなった。粒立ち過ぎでクラシックの弦の音が荒れていたのが治まった。これでよい感じ。

NE5532はおとなしいOPアンプだったので、10μFの積層セラミックコンデンサーが有ったほうが好ましかったが、OPA2604のときは無い方がよかった。パスコンの種類や容量を選べば音の微調整が出来る事がわかった。

予想と正反対だった。あまりの音の傾向の違いにびっくりだ。オールFETのOPA2604がこんなにクッキリハッキリで、フルカラーな音だとは。。。ベールが一枚剥げた感じだし、ボーカルなどのフォーカスもすごく良い。聴いてみないと判らないねー。。。

- 2011/06/26(日) 22:30:14|

- アンプ

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

いまのD/Aコンバーターの回路を図にするとこうなるが、こうやって見てみるとバッファーーが1段余分な感じがするなー。取れるかなー?

- 2011/06/24(金) 20:52:24|

- システム解説

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

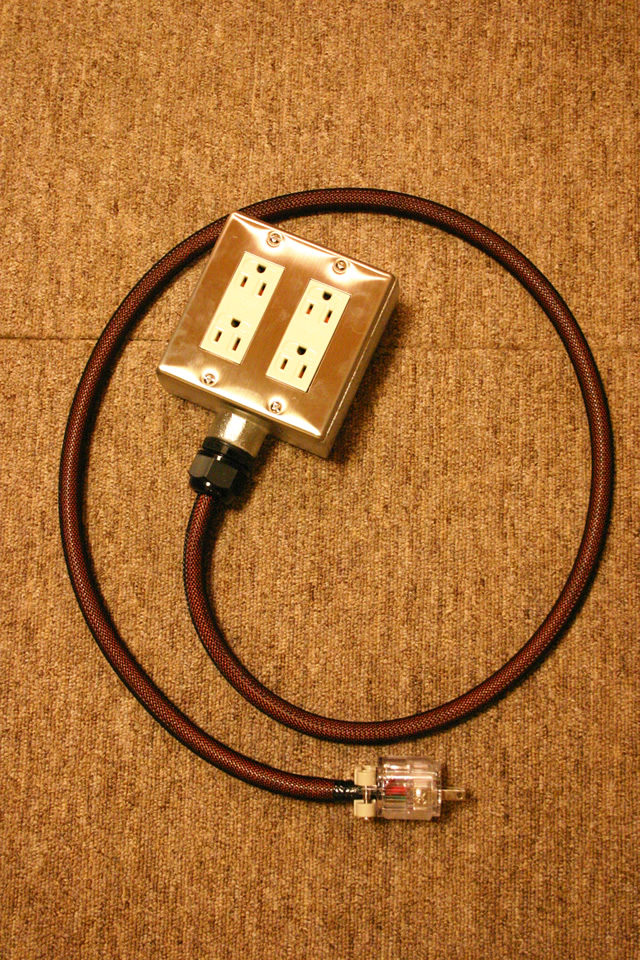

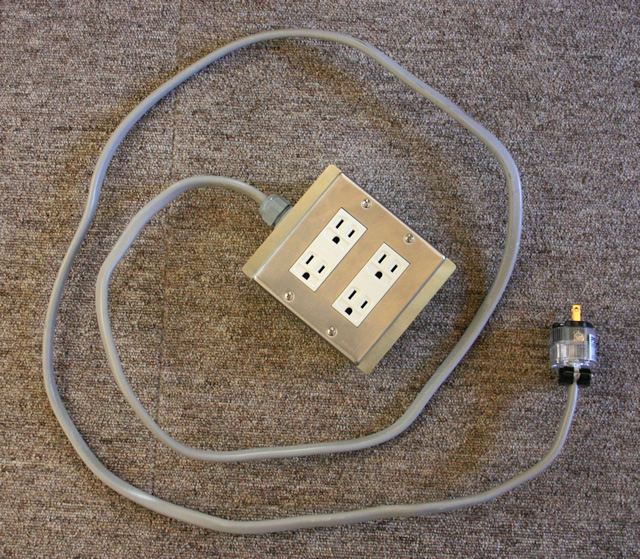

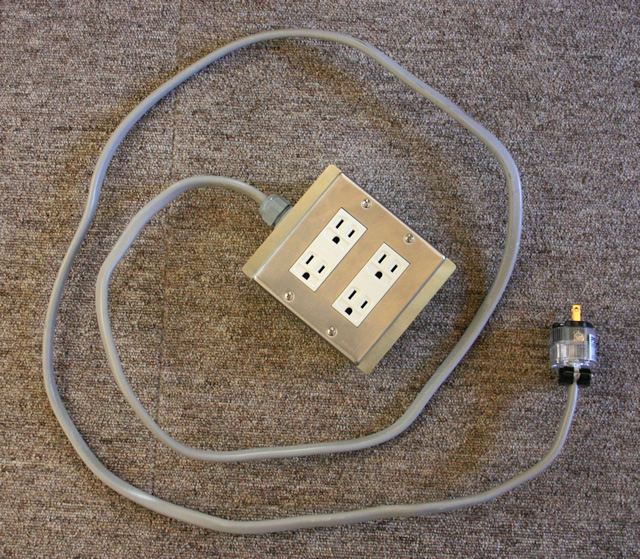

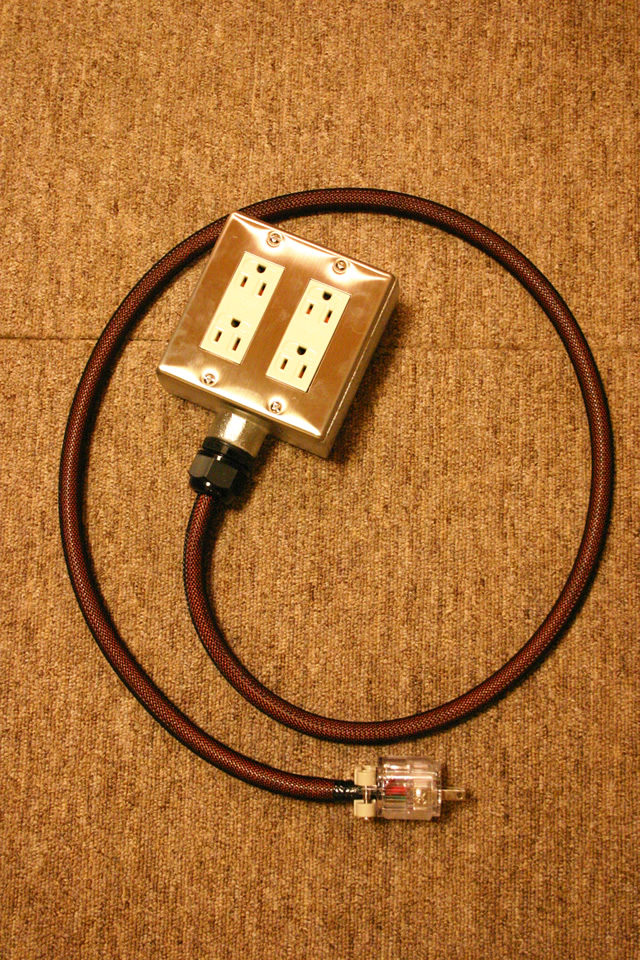

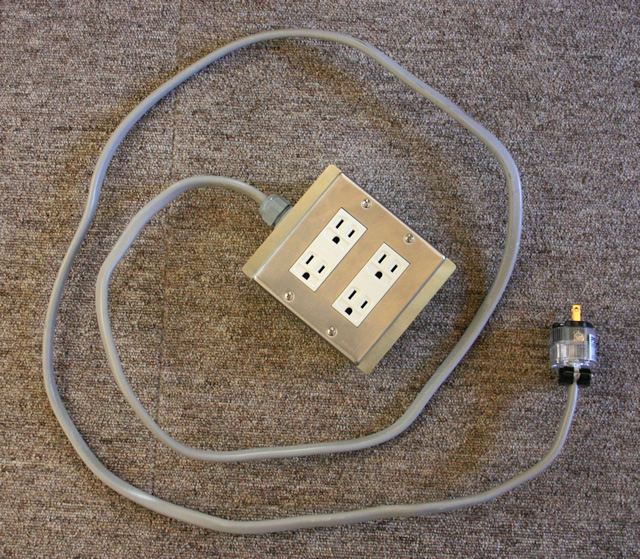

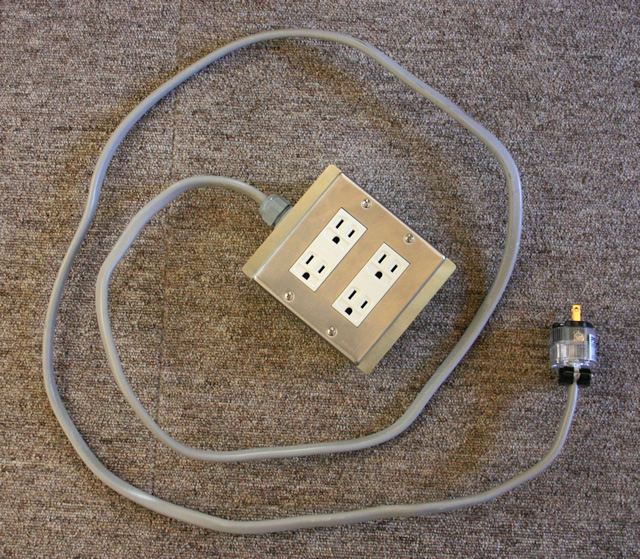

ベルデンのケーブル

ベルデンのケーブル VVF2.6のケーブル

VVF2.6のケーブルベルデンの極太ケーブルを使っていたテーブルタップのケーブルをVVF2.6に変更した。見た目的にはどう見てもベルデンのほうが音がよさそうに見えるのだが、実際は違っていた。VVF2.6の方が良かった。(ACプラグはどちらもAETの物で比較)この電源TAPはD/Aコンバーターやチャンネルデバイダーなどパワーアンプ以外のアナログ回路に使っているのだが、こんなに音が変わるとは思わなかった。音の曇りやざわついた感じが取れて低音も力強くなった。ますます往年のアナログ時代のソースでも良い感じできけるようになった。

これで全ての電源TAPのケーブルをVVF2.6にした事になる。こんな安い単線のケーブルが音が良いなんて。。。オーディオ業界と言うのはいったい何なんでしょうね。。。

本当に不思議だが、オーディオのシステムのクオリティが上がると、昔のレコードでも魂のこもった音楽は楽しく聴けるようになる。ビートルズやシカゴなど実に楽しく聞ける。

システムの機器の改良は、もう少し細かいところを追い込んでから再度取り掛かった方が良いようだなー。。。今のところはD/Aコンバーターのクオリティーなどに問題はないようだ。他の部分を良くしてからでないとD/Aをいじくっても音の差が判らないだろう。

一応念のため申し添えておきますと、VVFなどの単線のケーブルは屈曲などに弱く破損しやすいので、本来は壁内など固定された環境で使う物であって、テーブルタップなど移動する物に使うべき物ではありません。ですのでメーカーさんなどはVVFを使ったテーブルタップなどは販売することは出来ません。皆さんが使う場合は個人の責任で折り曲げなどが起きないようにして使ってください。

- 2011/06/21(火) 23:12:29|

- ケーブルなど

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

SRP-F300

SRP-F300こういうのがあったんだ。欲しい!

PCの画面でクロスオーバーの特性を変えられる優れもの。。。

知らなかった。。。SONYは時々とてつもなく良い物を出していることがあるからなー。。。

- 2011/06/16(木) 12:36:55|

- システム解説

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

実に良い音で鳴る様になったと思う。Pure Digital Audio をはじめて早1年半位かな?随分時間が経ったけどやっとあるレベルまできたなと思う。いままではすぐに、次はどこを改善すべきか勘が働いたけど、いまはどこを改善すべきか迷っている。(一番変えたいのは部屋だけどねー。。。それは無理だし。。。。)

いままで実験したことで影響が大きかったこと(スピーカーは除いて)を挙げると、

(1)パワーアンプの選定

(2)D/Dコンバーターの選定

(3)D/Aコンバーターの自作(ツインモノ、素子の選定、デジタルボリューム、コンデンサアレー)

(4)非NFBバッファとラインの駆動の仕方、ライントランスの使い方

(5)電源の取り方(絶縁トランス、壁コンからのTAP)

ですねー。どれもかなり手を加えたので、次の一手はどこをいじればよいか迷っている。

パワーアンプはなんといっても、SRP-P500が抜群だ。もう一台出たらほしいところだ。

- 2011/06/11(土) 23:10:51|

- システム解説

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

下記の新説、段々自信が深まってきた。メインのD/Aコンバーターではハイレゾ音源であろうとCD音源であろうときれいな音で聞こえる。しかもアナログレコード時代のCD音源でもFレンジやダイナミックレンジが狭くても音楽が楽しく聞ける。音がきれいに聞こえるのだ。ところが別のD/Aコンバーターではアナログ時代のCD音源などは荒れた音に聞こえるが、ハイレゾ音源だときれいな音に聞こえる。ハイレゾ音源は音が荒れている場合にきれいにしてくれるのでしょう。

下記で、間違いないでしょう。

---------------------------------------------------------------------------

今日、気が付いた。

我が家のメインのD/Aコンバーターで聞くと、CD音源もハイレゾ音源もほとんど差を感じずに良い音で鳴る。ところが他のD/Aコンバーターで聞くとハイレゾ音源の方が荒れの少ないきれいな音で聞こえる。

考えてみれば当たり前だ。44.1KHzのサンプリング周波数に対して22KHzの可聴帯域を取り出すにはローパスフィルターがよほどうまく出来ていないと良い音では取り出せない(差が1オクターブしかない)。しかし、96KHzや192KHzのサンプリング周波数ならローパスフィルターが貧弱でもきれいな音が出せる(不要な高周波がきれいに落とせる)でしょう。デジタルフィルターの質(必要な帯域をきれいに通せるか)も問われるでしょう。

同じように44.1KHzの音源をリサンプリングして96KHzや192KHzにした方が音が良いと言う話があるが、それもローパスフィルターが貧弱な場合に良く聞こえるのでしょう。

要するにハイレゾ音源と言うのは、貧弱なD/Aコンバーターでも良い音を出すために有効なんですね。

そう考えると、ハイレゾ音源をありがたがる理由が見えてきます。。。

皆さん、”ハイレゾ音源の方がCD音源より凄く良い” なんて言わない方が良いですよ。そう言うと自分のD/Aが貧弱だって自慢していることになりますから。

皮肉な話ですね。よく出来たD/Aコンバーターほどハイレゾ音源を必要としないなんて。。。

- 2011/06/05(日) 22:49:21|

- ポリシー

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

スピーカーが良い感じになってきたので、ためしに横置きもやってみたが音は良くなかった。スピーカーの置き方で相当変わるようなので、理想的な上図のようなおき方にすべきかなーと思う。

これくらいの製作ならあまり費用もかからないかな。

- 2011/06/05(日) 00:15:50|

- スピーカー

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

最近スピーカーを長時間鳴らして聞きこんでいると、どんどん音が良くなっていくのがわかる。

以前は気になっていたバイオリンソロの音がうるさかったり、ボーカルのリアリティーが低かったりといった感じがどんどん少なくなっていき、ホールトーンがどんどんきれいになっていくのに驚いた。

何で良くなったのか理由がわからなかったが、よく考えてみると

(1)スピーカーを入れ替えたのが去年の11月

(2)D/Dコンバーターを色々試したのが2月のはじめ

(3)D/Aを非NFBバッファにしたのが今年の2月前半

(4)パワーアンプの電源を壁コンセントから良いタップで取るようにしたのが今年の2月後半

(5)B-2301Lでヘッドホンを聞き出したのが今年の2月後半

と言うことで、それ以降ヘッドホンで聞くことが多くて、あまりスピーカーを聞き込んでいなかったんだね。いつの間にかシステムの質が良くなっていたのだけれど、スピーカーで聞く事が少なかったんだ。

Blogを書いているとこういう時系列が良くわかって良いですね。

さて次は何をやるかなー? それを考えるのが楽しいね! 世の中の流行なんてくそくらえだ。

テーブルタップ用電源コードを色々試す

D/Aの電源をより強力にして左右別にする

D/AのフィルターのCRを良い物に変える

ラインバッファーの入れ方を再度工夫

ゲイン配分の見直し

もっと良いパワーアンプは無いのか?(CS1200Xが聞いてみたい)

非NFBのパワーアンプの音を聞いてみたい

パワーアンプのゲインをもっと下げられたら一番いいのだが、ちょっと難しいよねー。。。

(チャンデバの出力ボリュームが半分以下になっているのが気になる。。。)

- 2011/06/04(土) 00:38:16|

- スピーカー

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

雑誌のオーディオ機器の比較試聴記事を見ていると、聞くソースを1曲か2曲に決めて聞き比べているようだけど、本当にそんなので聞き比べって出来るのかな? 私は自分の家で、たくさんのソースを聞かない限り、機器の良し悪しの比較なんて出来ないけどねー。。。まあ、論外にひどいやつはすぐわかるけどね。

色々不思議なことがあるもんだ。

- 2011/06/02(木) 00:25:41|

- ポリシー

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

チャンデバのゲイン調整やら、あれこれいじっているうちに段々スピーカーの音がこなれて良くなって来た。中音のパリパリ感が少なかったのが段々良くなって来たし、ウーハーとの繋がりも良くなって来た。エージング不足も大きかった様だ。実にきれいなホールトーンが再現でき、ボーカルもメリハリが出てきた。どうも中音のコーンスピーカーが表面がコーティングされているせいもありエージングに時間がかかるみたいだ。もっと鳴らしこめばどんどんよくなりそうな感じがしてきた。クラシックのバイオリンも惚れ惚れする感じだ。

私がいつもスピーカーの良し悪しの判定方法に使っている以下の方法でも良い感じになってきた。

(1)隣の部屋で聞いても音に立体感を感じる。(もちろん扉は開けて)

(2)隣の部屋で聞いても歌手がそこにいるような感じがする。

(3)音が部屋全体にきれいに回り込む。(音に包まれる感じ)

がクリアできるようになってきた。やっとスピーカーの音を人さまに聞いてもらっても恥ずかしくないレベルかなと思う。(部屋が陳腐なのはどうしようもないけどねー。。。バスドラがボンて言うと部屋がボンて言う。こだまでしょうか。。。)

- 2011/06/02(木) 00:21:20|

- システム解説

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0