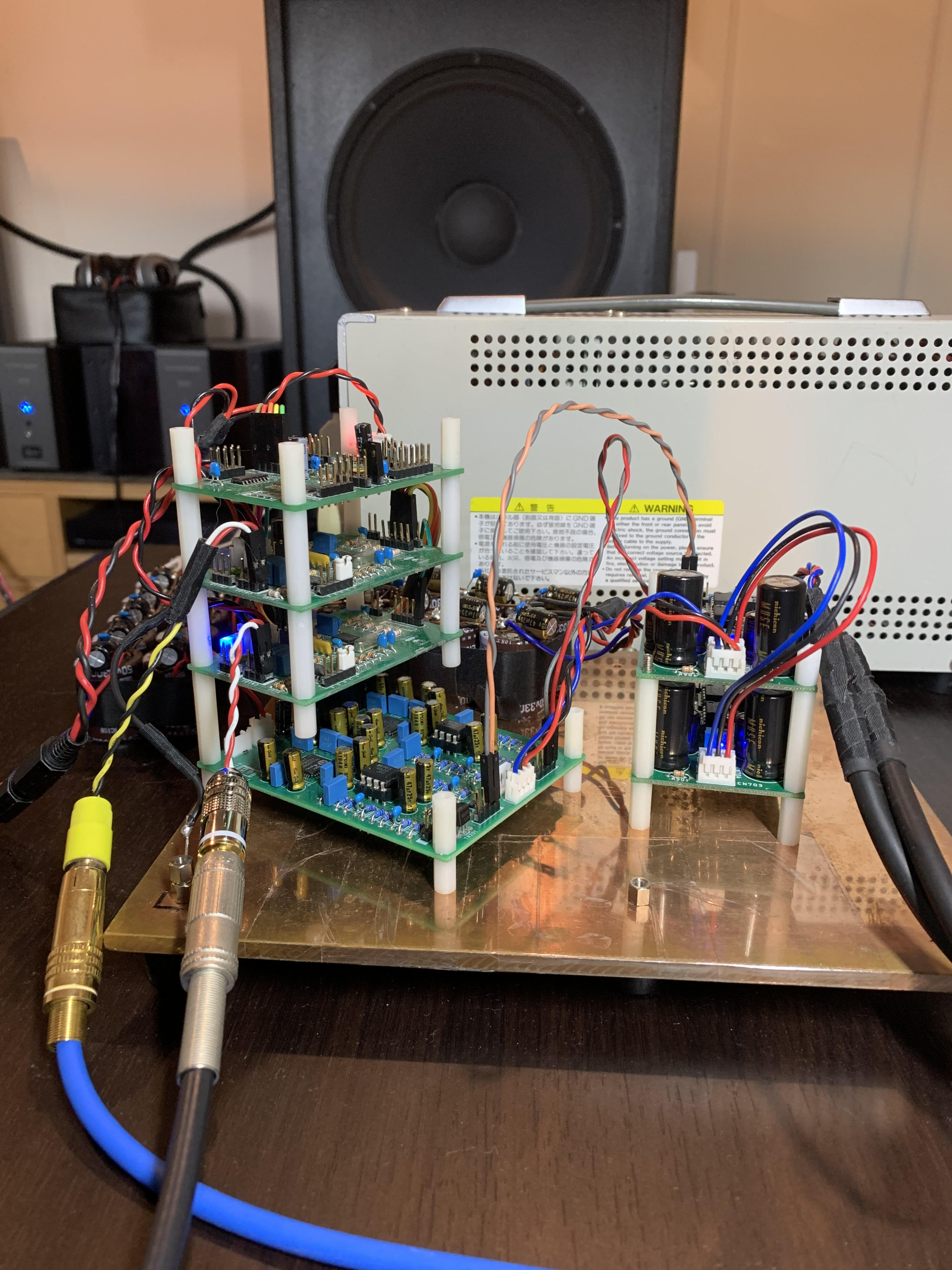

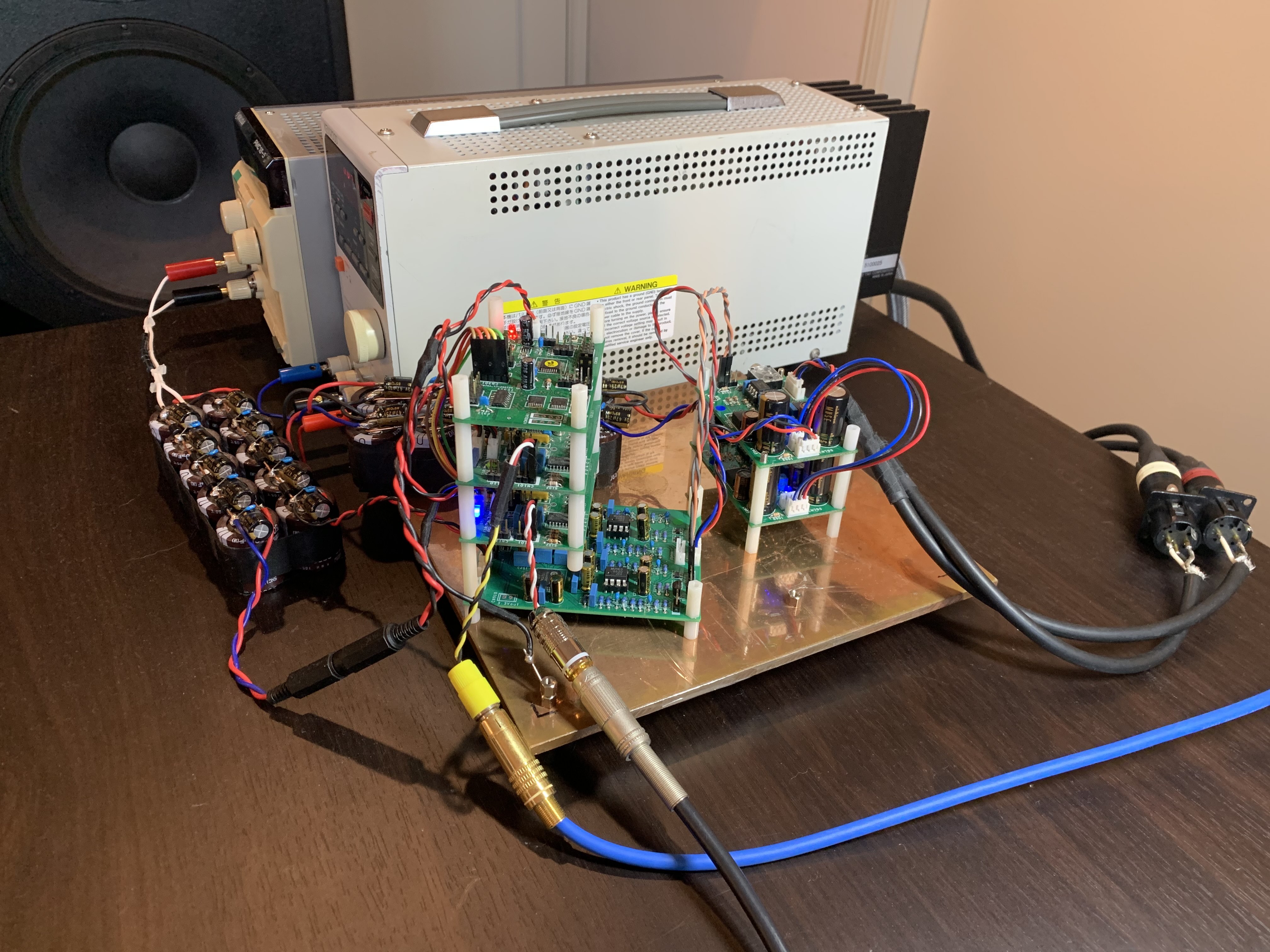

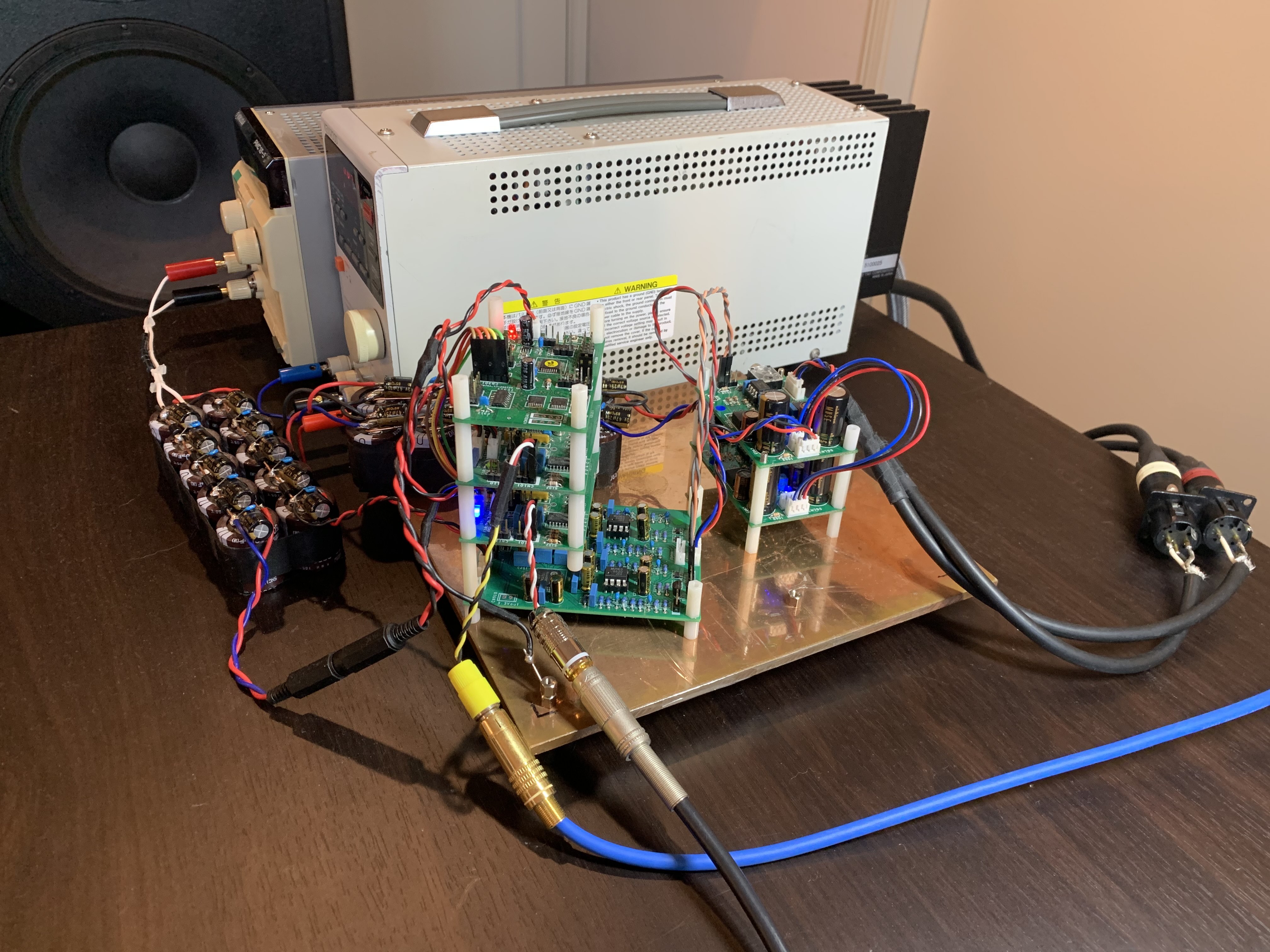

DAコンバーターが良くなってから、スピーカーの音が凄く良くなったので、スピーカーを鳴らすことが凄く多くなった。ヘッドホンをあまり使わなくなった。より良くなるようにいろいろ実験中。

我が家では、デジタル部とアナログ部が2Mほど離れているので、アナログラインが結構長い。

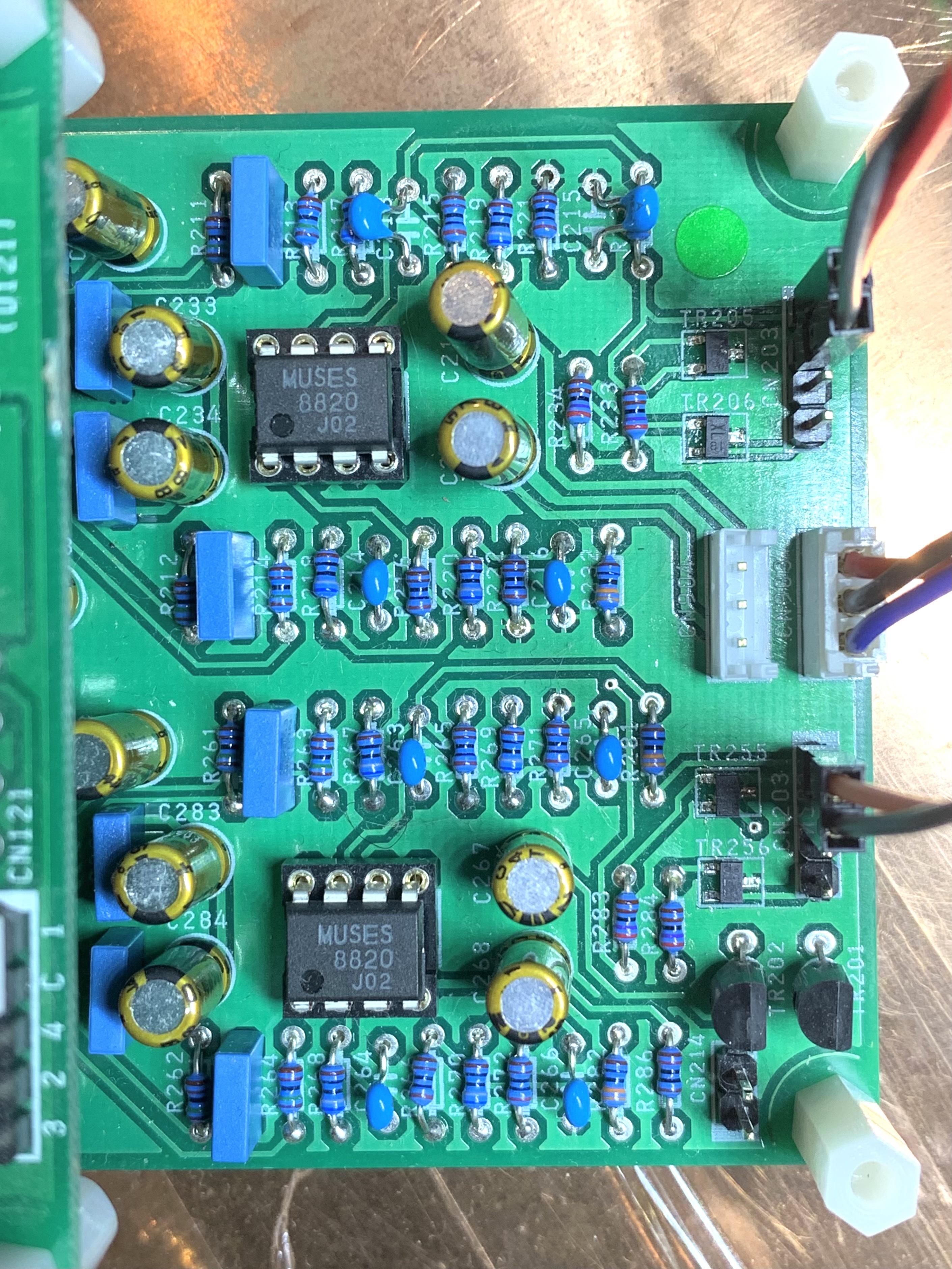

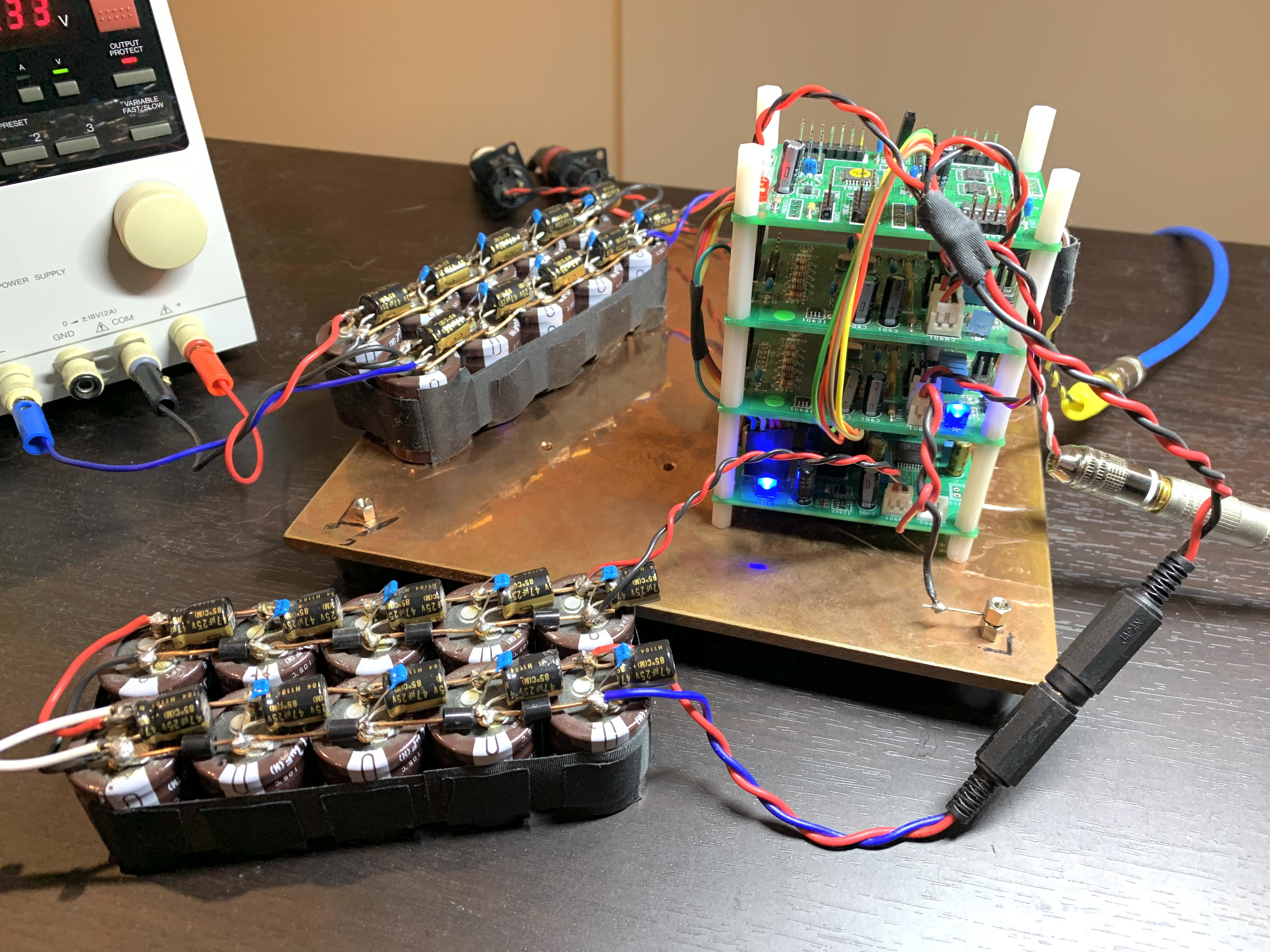

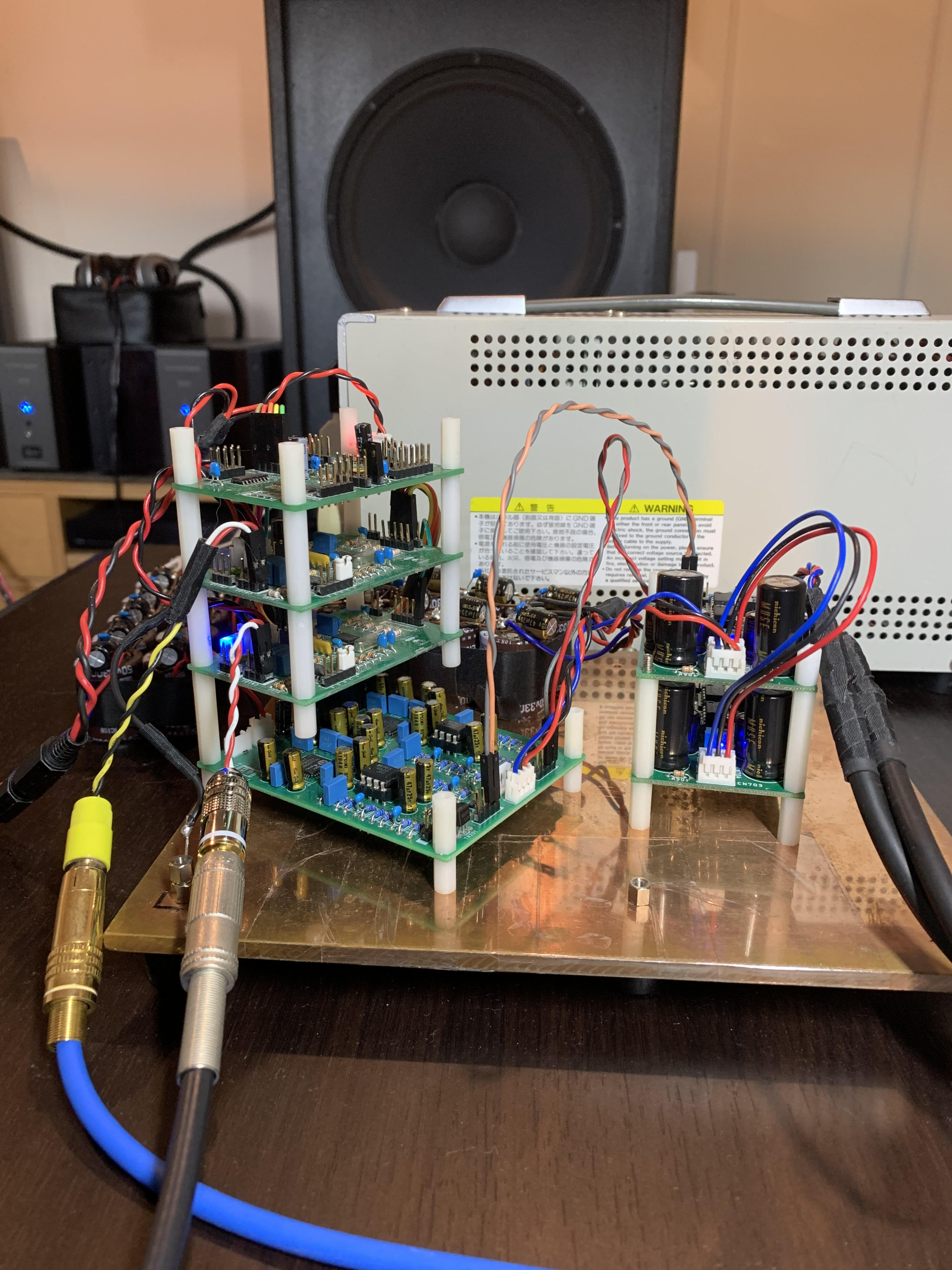

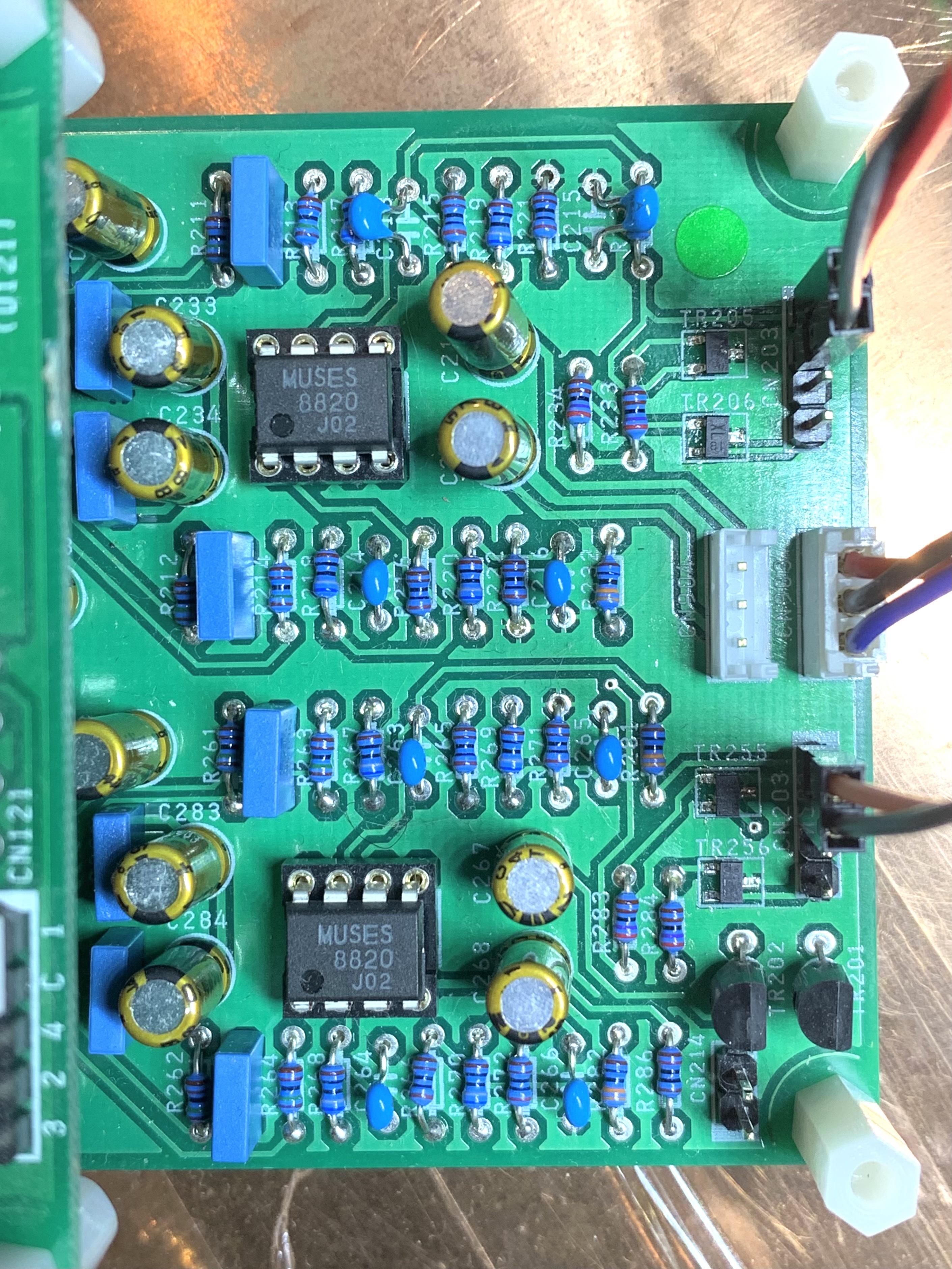

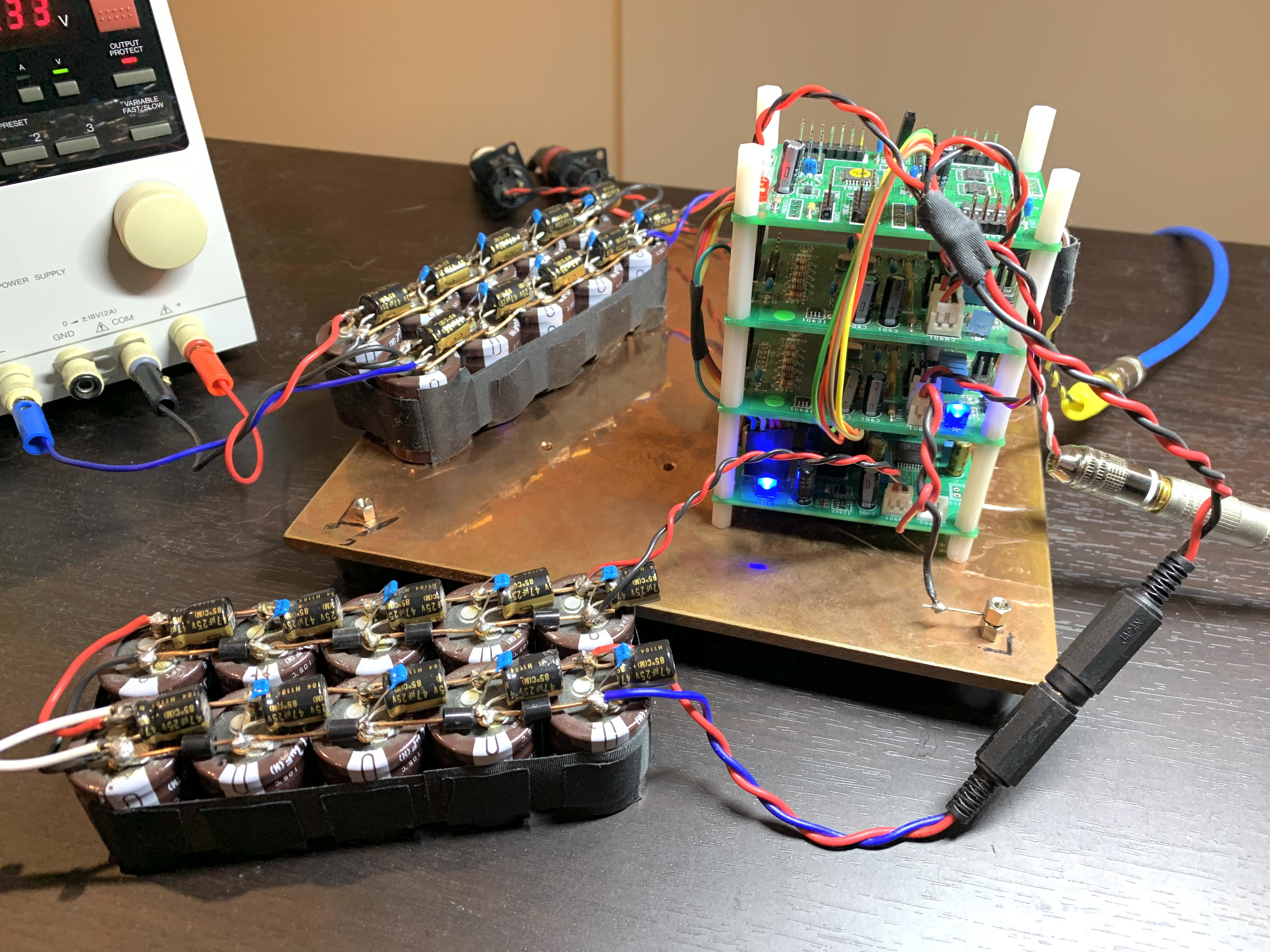

ツインDAI AK4495W DACユニットのラインバッファー(3枚目の写真のMUSE)では力不足かもと思って、ラインバッファーを入れてみた。

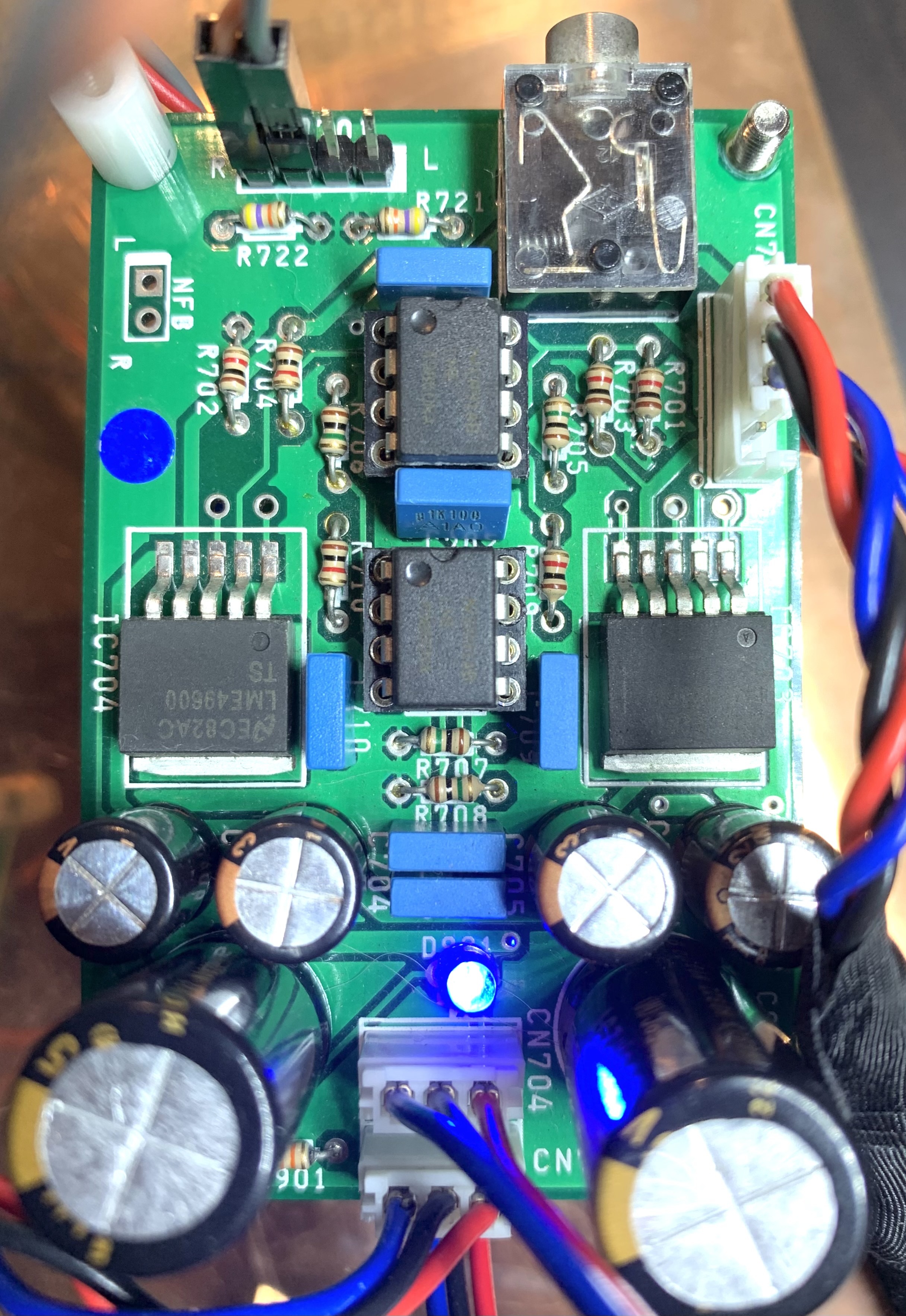

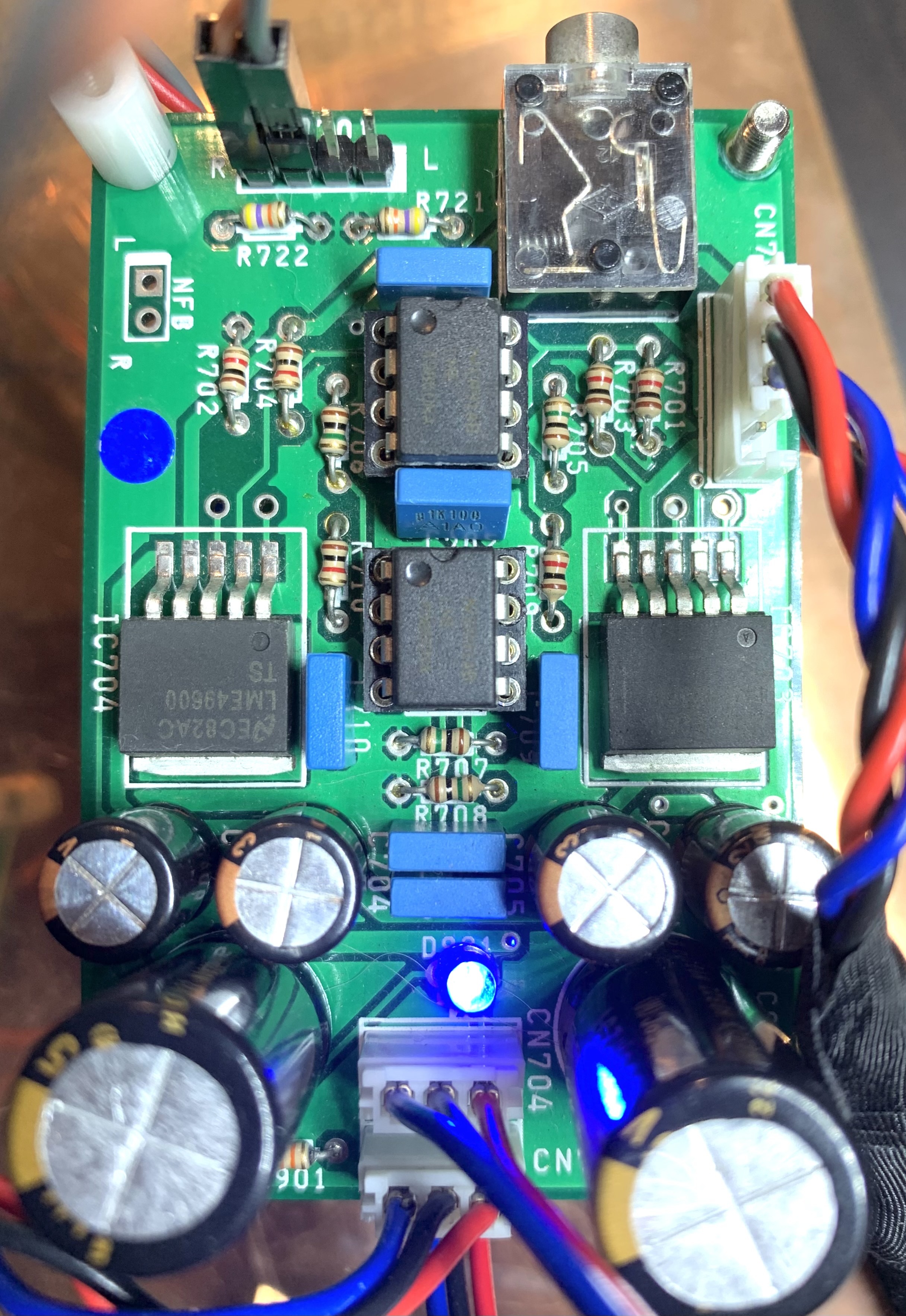

LME49600を使ったラインバッファーを2枚使用。LME49600はラインバッファーやヘッドホンアンプ用のICで、

LME49600 Low THD+N (VOUT = 3VRMS, f = 1kHz, ): 0.00003% (typ)

Slew Rate: 2000V/μs (typ)

High Output Current: 250mA (typ)

Bandwidth

BW Pin Floating: 110MHz (typ)

BW Connected to VEE: 180MHz (typ)

Supply Voltage Range: ±2.25V ≤ VS ≤ ±18V

と、高スペック。 音はどうか?

エージングが短い段階で昼間聞いた時はどっちが良いか悩んだのだが、エージングが進んで夜に聞いたらバッファーを入れた方が圧倒的に良かった。スピーカーから出る音場が圧倒的に綺麗になった。各楽器の定位が良くなったし、空間がより前後にも広がった感じで、ボーカルもよりリアルになった。そこに人が居るような感じがより強くなった。

やっぱり駆動力が足りていなかったんだな。ジャズもクラシックも良い感じ。小さい音でも大きい音でもきれいな音が楽しめる。悪い所はなさそうだ。良かった。

これでますますヘッドホンの出番が少なくなるな。

- 2021/01/31(日) 20:17:28|

- DAC

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

チャンネルデバイダーのクロスオーバーについていろいろ実験してみた。

400Hzクロスもやってみたけど、やっぱり500Hzが良いな。

400Hzだとホーンから雑味が出る感じで音が汚れる。

クロスでの減衰率も変えてみた。うちのシステムではなるべく急峻にカットオフする方が良い。お互いのスピーカーユニットの音が混ざらない方が良いようだ。特にホーンは急峻にカットした方が音の雑味が減る。

クロスポイントは-3dB、 -4.5dB、 -6dB と変えてやってみたが、-4.5dB が丁度良い感じだ。クラシックなら-6dB でも良い感じ。

MOTUの8Dは、色々な設定値を名前を変えて保存できるし、WiFiに繋がったスマホから切り替えられるから便利だ。スマホだと画面が小さいので設定値を変えるのはいささか難儀なので、PCで設定値をいくつか保存しておいて、スマホで切り替えるのが良い。

- 2021/01/30(土) 14:29:38|

- システム解説

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

僕はハイレゾなどの技術競争がオーディオをつまらなくし、音質も悪くしたと思っている。そういう難しい屁理屈が優先されてしまって、音質にとって大事な技術が蔑ろにされているから。

昔のオーディオは、物を見れば大体どんな音が出そうか想像が付いた。だが、デジタルになってから、ユーザーはサッパリ中身が分からないし、どんな音かも分からない。

崖から飛び降りた気持ちで、30万円出してDAコンバーターを買ってもガッカリするばかりだ。

30万円出して進歩が感じられないなら、そんな趣味は成り立たない。そう言う意味でオーディオは趣味として終わっているのだ。

最近、スピーカーの分野では自作派をサポートする事で、着実にユーザーを獲得していらっしゃる会社さんがある。音質レベルもユーザーと共にどんどん上がっている様だ。尊敬すべきやり方だと思う。それに比べて、電気系は全然ダメだ。

最近いろいろ実験してみて確信した。本当に心動かされる音が出る機材は、屁理屈で武装した機材ではなく、地道に改善を重ねた機材だ。電源ノイズをへらしたり、グランドの取り方を工夫したり、クロックを改善したり、電源トランスは大きい方が良い。DACチップの音質なんて、この30年全く進歩していない。問題はそれの使い方だ。

昔のオーディオは、例えばプレーヤーのトーンアームだって、カートリッジだって、昇圧トランスだって、大体五万円出せばかなりの高級品が買えたよ。それに比べて、今は五万円では音質的にはクズの様な機材しか買えない。(機能は良くても)DAコンバーターの良い物が欲しいなら100万円くらい必要ではないか?

そんなのリスク高すぎてやる気にならないよ。

だからDAコンバーターを売るのではなくて、それを構成する部品を売るべきなんだと思う。

DAコンバーターの重要な要素は、電源、グランド、クロックなのは明確だから、そこをしっかり押さえた上で、DACチップやアナログ回路などは好みで変えられる様になっていたら、どんなに嬉しいか。そういう機材があれば30万円出して進歩が無いなんて事はないでしょう。

そういう意味では、MiTake さんの基板ビジネスは一番それに近いやり方だ。僕も愛用している。願わくばもっとハイレベルな音質を目指して回路を考えていただけると嬉しいのだが。

DAコンバーターの中身を規格化して、いろいろな部品(基板)を交換して楽しめる様なキットがあったら嬉しい。それが本来のオーディオの楽しみ方だ。お金が出来た時にちょっとずつ高級部品に変えていける様なDACキット。そんなのがあったら楽しいなー。

もういい加減、音質からかけ離れたオーディオビジネスはやめようよ。一回五万円で必ず改善出来るオーディオでなかったら、オーディオに未来はないよ。

(そんなオーディオに愛想をつかして、昨今のオーディオはむしろ音楽を作る方にシフトしているし、それは創造的な良い事だと思うけど、『聞く』オーディオも残って欲しいな。)

- 2021/01/24(日) 12:43:03|

- システム解説

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

プロのレコーディングや機材についての調査の続き。

こんな情報もある。

ワーナーミュージック・マスタリングが採用した「エンジニア オーディション方式」とは?どうも、音楽制作業界ではマスタリングという作業がとても大事な作業であるという事は分かってきた。この資料にもあるように、その工程の中で一旦アナログに戻して作業する事もあるのだね。(デジタルのみで完結する場合も有るらしい)

そのためのAD/DAコンバーターとしてよく出てくるのが、Apogee の Rosetta 200 という機器。15年くらい前の発売のようだが、今でも現役で、長くこの用途では定番のようだ。当然ワードクロックの入力があるし、調べるとこの頃からDAではデジタル電源の質が大事だと言っている人もいるね。

Apogee の Rosetta 200昨今のオーディオインターフェースが多チャンネル化してPCやネットワークに繋がって便利になっているのに比べると、2chの単なるAD/DAコンバーターでPCに繋がるIFも持たないというから驚きだ。よっぽど当時としては出来が良かったのだろう。

僕自身は、多チャンネル化されたオーディオインターフェースをいろいろ聞いてみた(RMEやMOTUなど結構評判の良い物)が、正直そのDAコンバーターを我が家でオーディオに使う気にはなれなかった。RMEなどオーディオ用でも評判良いけど、僕的には全然だめだと思う。まだMOTUのほうが良かったかも。

一方、それら業務用オーディオインターフェースのソフトウェアの技術(ミキサーの機能など)は素晴らしいと思った。非常に惹き付けられた。

で、そこから少し外れて業務用のデジタルミキサー(DMX-R100など、当時250万円くらい)をいじくってみた。機能は素晴らしいと思ったが、それのDAコンバーターを自宅のオーディオには使う気にはなれなかった。プロ用だから良いという事ではないという事が良く分かった。それよりもずっと昔のDMX-E3000の電源を改良したモノの方が音はよほどよかった。(44.1KHzと48KHzしか扱えないけど)それはいまだに我が家のDACとして存在している。

だから僕は今、DAコンバーターの無い MOTUの8D をオーディオインターフェースとして使い、チャンネルデバイダーとして使って、DAコンバーターは気に入った物を別途用意して使っている。

DAのチャンネルを沢山持った機材は、業務用と言えどもよっぽど高価(100万円くらい)なものでなければDAの質に期待はできないと思う。(音の質より機能優先の商品価値なのでしょう。)

気になる物としては、

Antelope Audio / アンテロープ Eclipse384ぐらいか? これは先日オークションに出ていたのだが、買い損ねた。。。

『 Apogee の Rosetta 200 』 2ch しかない業務用 AD/DAコンバーター。ぜひ試しに聞いてみたいものだ。恐らく家庭用オーディオでも使える業務用DAコンバーターでは最高レベルなのではなかろうか。我が家のリファレンスにぜひ欲しい。

この機材はオーディオマニアでも使っている人がいる。

オーディオみじんここの方、真空管アンプに音源は TASCAMのDV-RA1000HD かなり僕の好みに近い。:-)

秋葉原にデモルームがあるんだね。。。

- 2021/01/19(火) 15:00:19|

- システム解説

-

| トラックバック:0

-

| コメント:4

最近、業務用の機材(デジタル)を使うことが多いので、『プロのレコーディングや機材』とはどういうものなのか気になって見ているのだけれど、正直良く分からない。でっかいミキサーのあるレコーディングスタジオが有るのは知っているけど、それ以外にもマスタリングという作業も有るらしい。

こんなサイトが役に立つ。

続・マスタリングのお話し2(前フリ) | ギター兄ちゃんの独り言… ADコンバーターのお話し。 | ギター兄ちゃんの独り言…これを見ると、いわゆる市販される音楽データは、デジタルで録音して一回アナログにして色付けし、再度デジタルにしているんですね。それをマスタリングと呼ぶらしい。そのためのAD/DAコンバーターがあるとのこと。

人が音楽を聴く環境(オーディオルーム、ラジオ、車の中とか)を考慮して音作りをするという事なんでしょうが、オーディオマニアの私としては驚くしかない。。。

『そこがアナログなんだ。。。』

------------------------------------------------------------

マスタリング時の一般的な信号の流れの例は↓以下の流れです。あくまで一例ですが。

1.再生装置(DAWソフトやプレイヤーなど)

↓

2.DAコンバーター

↓

3.アウトボード(EQやコンプレッサーなど)

↓

4.ADコンバーター

↓

5.DAWソフト/マスターレコーダー

- 2021/01/18(月) 14:53:42|

- システム解説

-

| トラックバック:0

-

| コメント:2

DACが良くなって、ホーンがとてもきれいな音で鳴っているので、スピーカーを鳴らすことが格段に増えた。なんとも言えずリアルな音場表現で、色々な楽器の音がクッキリ分離して聞こえる。驚きだ。

なので、色々なオーディオ的実験を繰り返している。

その一つがホーンやヘッドホン用のアッテネータ(1/4に分圧)。

今まではトランス式のアッテネーターを常用していたが、抵抗分圧とどっちが良いのか。

何とも言えず不思議な結果だった。写真の様な抵抗式のアッテネーターを作って、MX-1とA3000で使ってどっちが良いのか試した。

結果は、A3000(真空管アンプ)にはトランス式アッテネーター、MX-1(トランジスタアンプ)には抵抗式アッテネーターだった。

ホーンやヘッドホンを美しい音で鳴らすにはA3000+トランス式アッテネーターが深みのある色気のある音でとても良い。クラシックの弦の音が艶めかしい。

一方、MX-1でヘッドホンを鳴らすには抵抗式の方がハッキリクッキリしていてマッチしていた。恐ろしく明瞭なハッキリクッキリした音で、空気感も有りジャズがリアルだ。前者とは対極な感じだがこれも有りだなと思う。ただ、ホーンを鳴らすと色気のない音になってしまうのが残念ではあった。特にクラシックが。。。

今、ホーンが美しい音で鳴っているのは色々な選定(過去の経験則)が積み重なっての事なんだなと再認識。

---------------------------------------------------

MX-1用のヘッドホン分圧抵抗を作った。

トランス式のアッテネーターとどっちが良いのか再確認する意味もある。

抵抗は最高の抵抗:RSN2S。 もうディスコンかもしれないが。。。

- 2021/01/17(日) 23:05:29|

- ヘッドホン

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

念願のYAMAHA MX-1を手に入れた。

YAMAHA最後のピュアオーディオパワーアンプ。当時10万円。

オークションに状態の良さそうなのが出ていたので落札。

状態はすこぶるよかった。外装もほとんど新品状態。中もとても綺麗でコンデンサーもとても良い状態。大事に使われて使用頻度は少なかったようだ。

ツインモノ構成だし、トランスもでかいし、防振にも凄く気を使ってる。すべて丁寧に設計してあるようだ。

しばらく聞いてみたが、少し音がかさついている様だったのでバイアスが低くなっていると思われたので、サービスマニュアルを手に入れて調整した。思ったとうり、14mV~15mVの規定のポイントが9mVになっていた。どの古いアンプもバイアスが浅くなる傾向がある。

バイアスを調整したら、音がしっとりして良い感じになった。

かなりいけてる。今まで聞いたトランジスタアンプの中で一二を争う。FPB-350M とどっちが良いか悩む感じだ。

楽器の立体感も素晴らしいし、濁った感じはみじんも無く、低域から中高域までの空気感が良い感じ。

ただ、クラシックを聞くとやっぱり真空管のA3000の方が良いなー。。。真空管アンプの弦の艶っぽさは無い。なのでホーンの駆動はちょっと難しいみたいだ。

3万2千円は超安。状態が凄く良いので、残留決定!ヘッドホンアンプとして使う予定。

こういう良い物はもう二度と製品化されないでしょうね。趣味のオーディオはどうなってしまうのでしょうね。。。

- 2021/01/11(月) 15:18:52|

- アンプ

-

| トラックバック:0

-

| コメント:4

TWIN DAI AK4495W DAC UNIT と DMX-E3000の音を比較し続けていると、どちらもハイレベルだと思うけど、音の出方がかなり違う事に気づいてくる。

その差をどう説明したら良いのか悩んでいたのだけれど、大分頭の整理がついてきた。

その差は例えるなら、輪郭を描かない絵画と描いた絵画の差と言える。

TWIN DAI AK4495W DAC UNITの音はパッと聞くと輪郭の無い(強さの無い)音に聞こえるのだけれど、ボリュームを上げるとその聞こえ方は一変する。まるでステージの上に体を突っ込んだかのように楽器のディテールが聞こえてくる。細部まで分解して聞こえるのだ。

一方、DMX-E3000の音は比較的小音量でもしっかりどっしりと音楽の輪郭を伝えてくれる。輪郭が分かるから、ステージの上の奏者の音をステージの前方で聞いている様に音が聞こえる。凄く良い音なのだが、音量を上げても全体の音が大きく聞こえるだけで、細部までは聞こえて来ない。

今まで僕はDMX-E3000の様な音が普通なんだと思っていたので、AK4495W DAC UNITの音を最初に聞いた時は大人しい感じの音だなと思ったのだが、その差が輪郭を描かない絵画と描いた絵画との差なんだと気づくのに少し時間がかかった。

TWIN DAI AK4495W DAC UNITは、時間軸的にはマスタークロックを使い極限までジッターを減らし、電圧軸的にも極限の分解能を持っているから、輪郭を描かない絵画を見せてくれることが可能なのだろう。音が3次元的に部屋中に広がっている感じだ。音量をどんどん上げても全くうるささを感じずどんどん細部が聞こえてくる。逆に言うと音量を上げないとその真価は発揮されない。(気を付けないと耳を壊しそうだ)

この差は聞き方を変えて耳を慣らさないと分からないと思う。同列に比較してはいけないのだ。

さてどっちが音が良いのか?好みの問題ともいえるかもしれないが、僕はより多くの楽器の音が立体的に聞こえるという意味で、TWIN DAI AK4495W DAC UNITの音の方に未来を感じる。

- 2021/01/04(月) 23:24:49|

- DAC

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

DACユニットの音が良くなったのは間違いないが、いろいろやっているので何が実際に効いているのか、思い込みが無いかどうか確かめる必要があるなと思って、裏どりをしている。

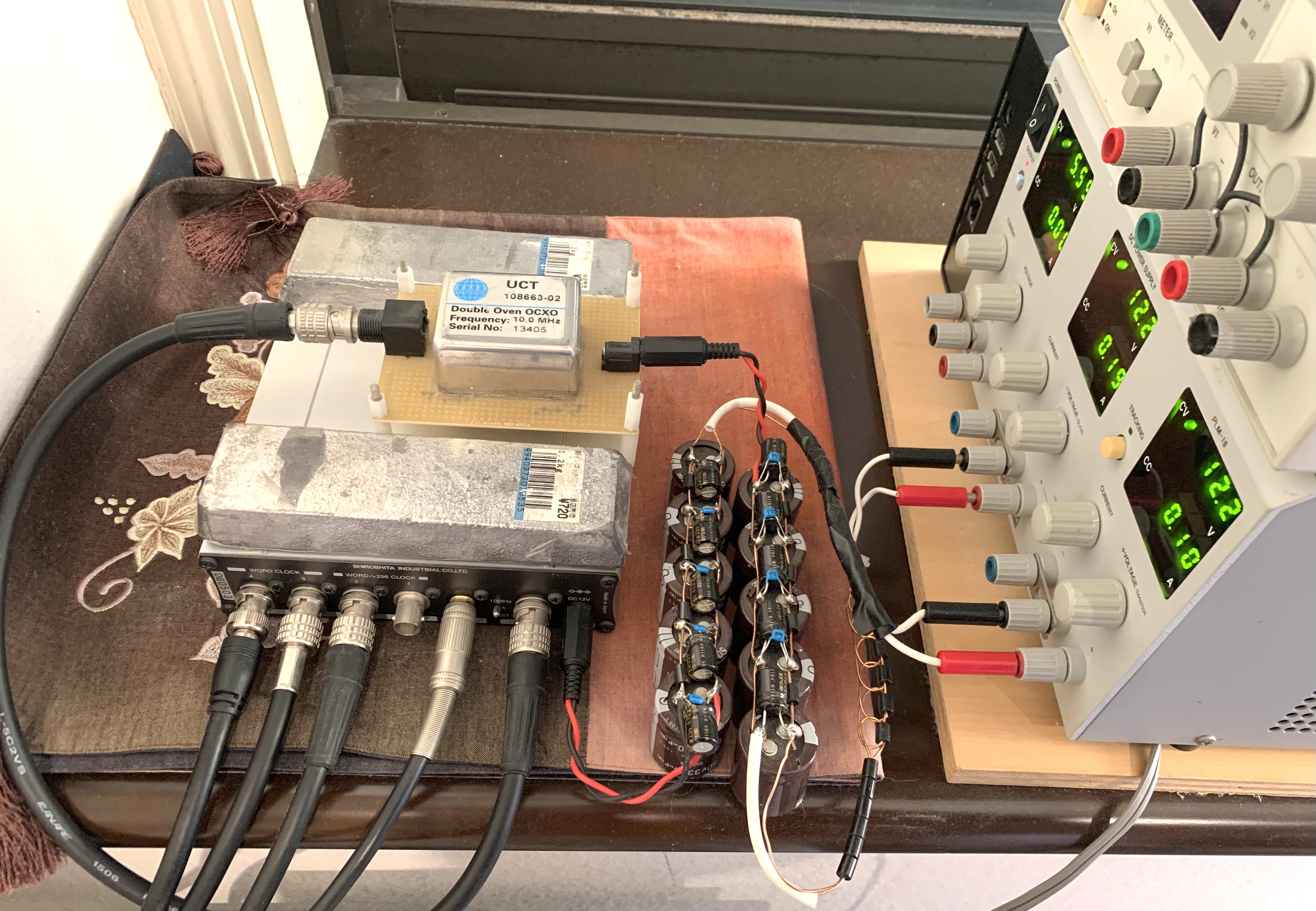

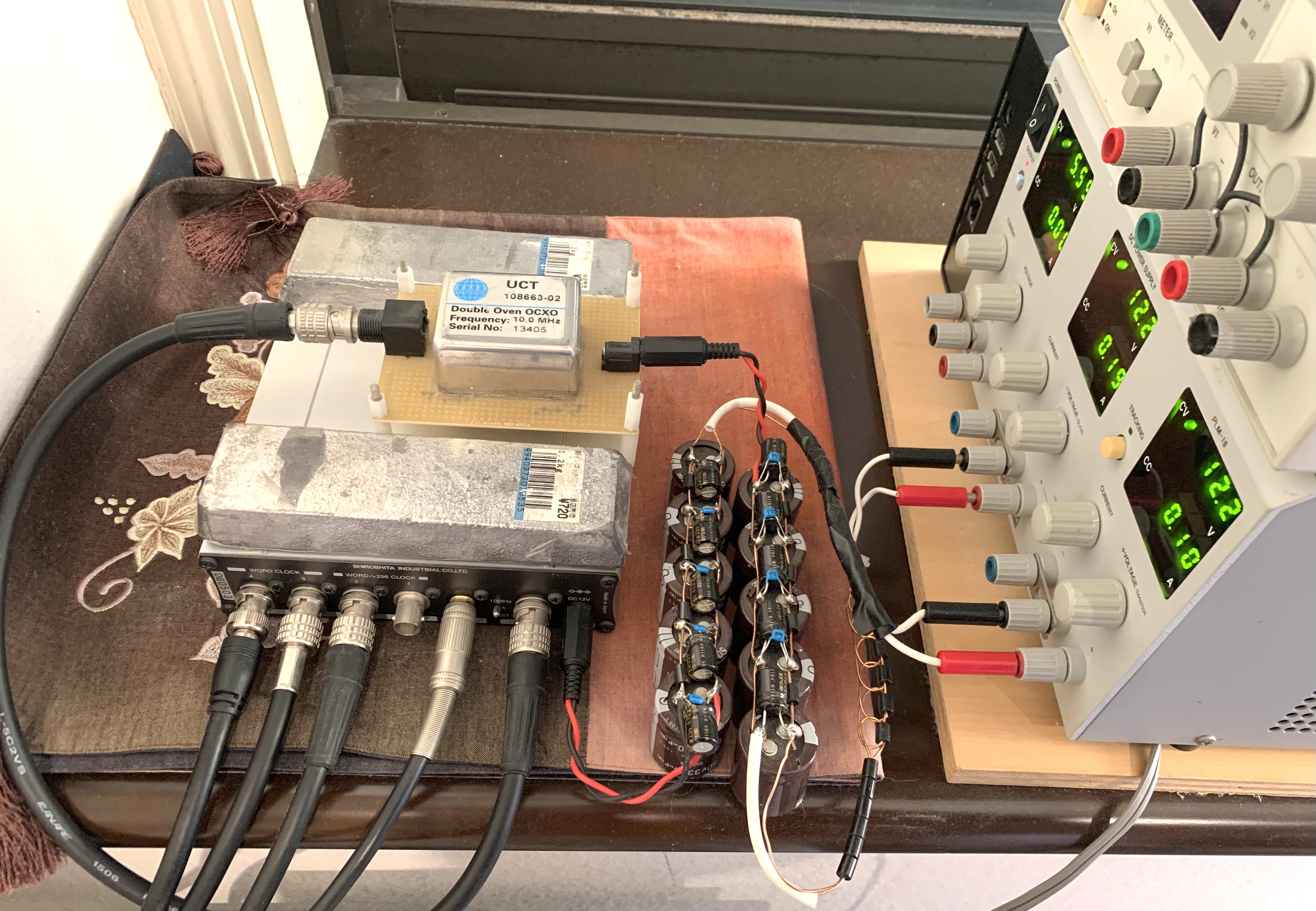

まず、マスタークロックの原発振に10MHzのOCXOを使っているが、これが本当に必要なのかどうか?実は内臓のXTALで十分なのではないか?単純にOCXOの出力を外せばよいから簡単に確かめられる。

だが外してみて驚いた。やっぱりOCXOは凄く効果が有るのだ。外すと空気感や楽器の立体感がなくなる。特にベースの音の空気感が無くなるのに驚いた。こんな違いがあるんだね。

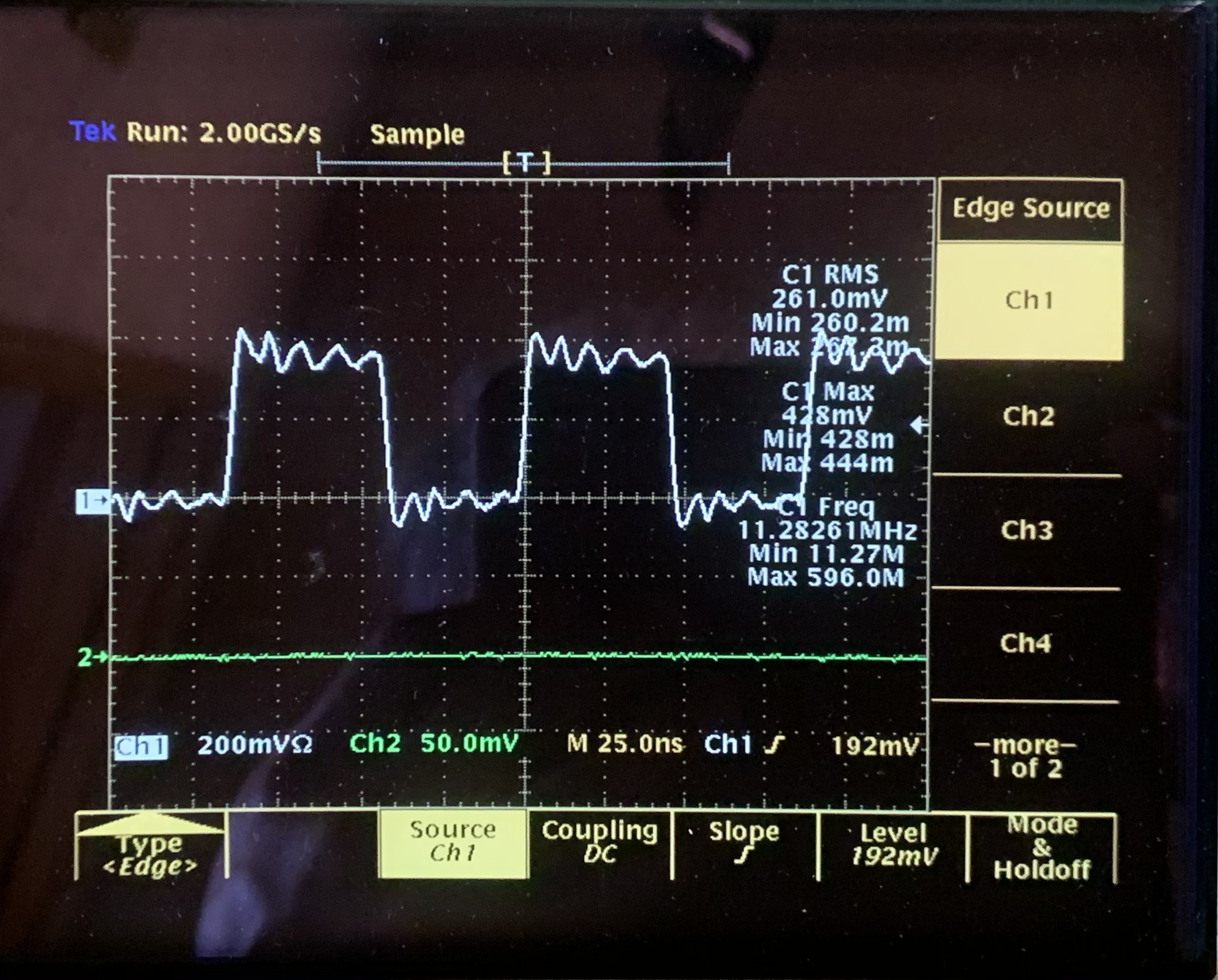

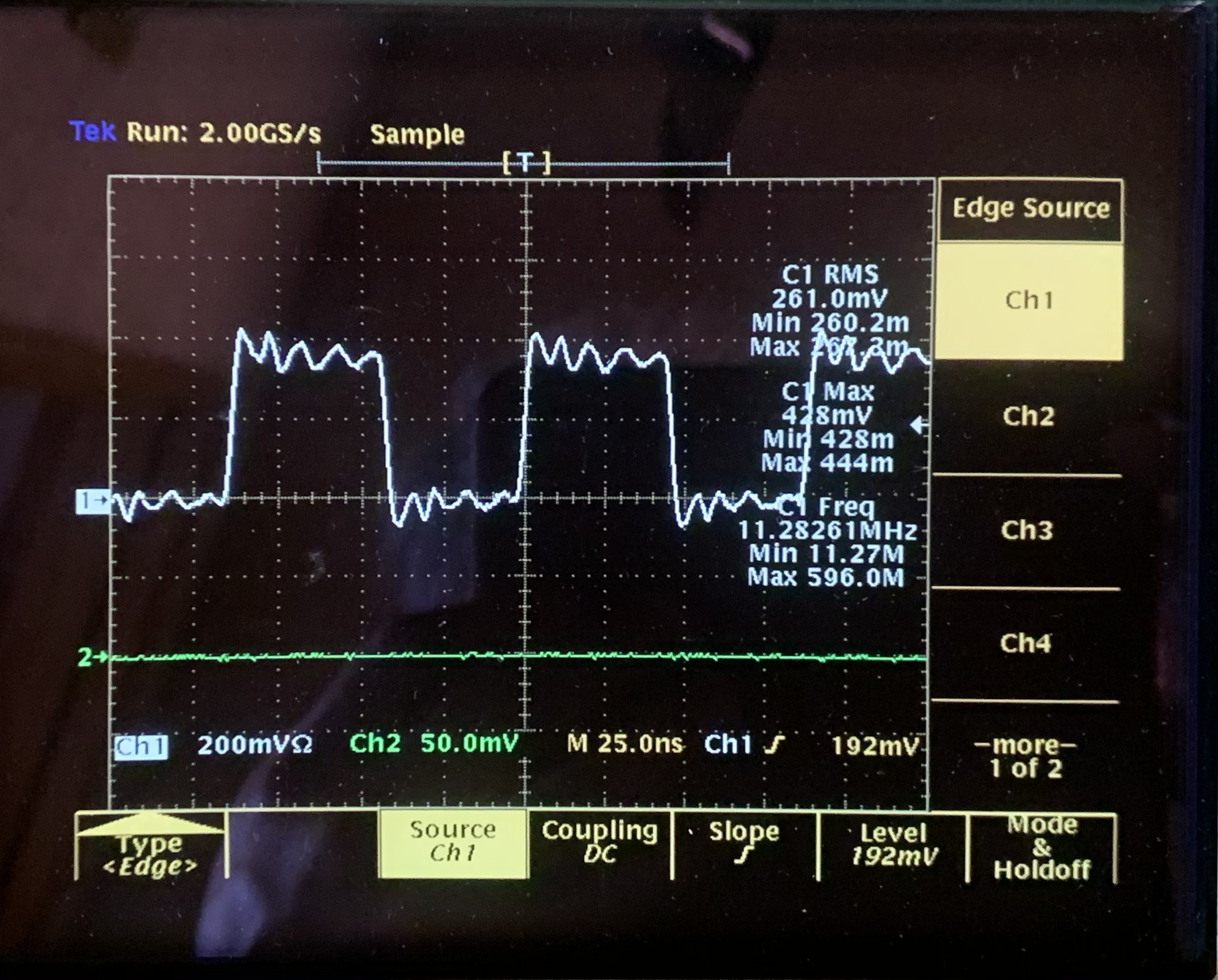

その次に、マスタークロックが出す256倍クロックをMCLKとして使うと音が悪くなったが、波形が汚いのかと思って波形をオシロで確かめた。これはそれほど汚くないね。音が悪くなる原因はGndレベルの違いだと思う。マスタークロックのGndが他から浮いてしまっているからだろう。Gndをきちんと取れば改善する気がする。

今とにかく大事な事は、DACのデジタル回路のGndの安定化だな。特にクロック周りの。。。

- 2021/01/02(土) 16:12:07|

- システム解説

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

DACユニットに銅板のGndを敷いてから、一段と音が良くなった。

それまででもジッターレスな感じで、空間表現や楽器の立体感が凄く改善できていたのだけれど、それにプラスアルファで高域の綺麗さ、滑らかさが加わり、さらに音が深みを増した。背景の静寂感が増した感じと言えばよいか。(TVで言うなら液晶TVが有機ELTVになった感じ)

CDの出現後、ジッターのある音が我慢できずにオーディオをやめてから、ジッターの無い音を得るのに30年かかったね。アナログオーディオはちゃんとお金をかければ音が良くなったのに、ウソだらけのデジタルオーディオ業界は何をやってるんでしょうね。。。

ウーハーボックスの配線交換で低域も凄く良くなったし、あまり今まで本格的に調整していなかったスピーカーのパラメーターをいじくれるようになった。

ホーンスピーカーはジッターのある音だと凄くうるさくなってしまうので、DACにジッターが有るとどうも聞く気になれなかったのだけど、最近は頻繁にスピーカーを鳴らしている。やっと深みのある中高域が得られたという感じ。(ドームスピーカーはそれの真逆でジッターをあまり感じさせない音だと思う。)ホーンスピーカーはトランジェントは抜群なので、うるささ(ジッター)が無くなれば最高のスピーカーだと思うが、かなり扱いが難しいからあまり流行らないのだろう。ホーンスピーカーから出るサックスなど最高だ。

クロスオーバーの仕方でもかなり音の感じが変わってくるのが判ってきた。

クロスオーバー周波数は500Hzで変えていないのだけれど、ホーンはなるべく急峻に(-24dB/Oct)カットオフしてしまった方が良いようだ。その方が、全体の音の透明さが増す感じ。ホーンに低音が入ると音が滲んでしまうのだろう。その分、ウーハーはなだらかにカットオフしてカバーする様にしている。

- 2021/01/01(金) 22:32:50|

- システム解説

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0