スピーカーのマルチチャンネル駆動の構成法で、現実味があるのは下図の方法だと思う。

一般的には①がほとんどだと思うが、PCオーディオに関して言えば無駄が多い構成だ。

デジタル信号をアナログにしてから周波数分割しているので音が悪くなる要素が多い。

ましてや②の方法は、デジタル信号をアナログにしてまたデジタルにし、再度アナログにしている。論外だ。

③の方法が理にかなった方法だ。デジタルのまま周波数分割しているので音が悪くなる要素がない。

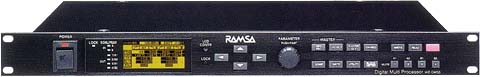

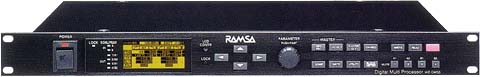

残念なのは、スピーカープロセッサがプロ用の機器しかないことだ。リーズナブルなコストで手に入るスピーカープロセッサとしては、WZ-DM35が一番でしょう。

理想的には④や⑤がPCオーディオ的な先進性があり良いのだが、今のところは良い音の物はコストが高すぎる。良いデバイスがまだない。今後に期待したい。

- 2012/08/29(水) 22:04:11|

- ノウハウの集大成

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

VRS800の重低音を改良しようと思い、試しに前にある三つの穴を塞いで見たが、全然駄目だった。ふんずまった感じの音になってしまった。まあ、そうだよね。軽めのコーン紙のウーハーだから背圧がかかると駄目なんだよね。きっと。。。

今思うと、B-4で駆動していた時が一番低域が良かった。B-4の出力インピーダンスコントロール回路は、低域の駆動力は素晴らしいと思う。低音用にはB-4が欲しいナー。。。フルレンジにはB-5が、中高域のホーン駆動にはB-2Xが最高なんだけどねー。。。帯に短しタスキに長しだなー。。。

さてどうするかナー。。。 ウーハーの背面ルートの吸音材を減らしてみようかな。。。 それともホーンを延長して大きくしてやれば良いのかな? アンプとの接続を改良するか?(ケーブル短くするとか、電源ケーブルを選ぶとか。。。?)

低域の限界が40Hzというのはどうなんだろう?40Hzまででは重低音感はないのかな?さすがにフルホーンだけあって、ウッドベースの歯切れ良さは最高に良い。だが、エレキベースやバスドラのズッシリ感が弱い。。。贅沢な悩みだけどね。

考えているうちに、帯域の問題ではないような気がしてきた。(変な思い込みで、間違うことがよくあるからね)電気系との相性をもう少し考えてみよう。(B-2xとB-5を入れ替えて聞いてみるか。。。)

- 2012/08/26(日) 22:39:55|

- スピーカー

-

| トラックバック:0

-

| コメント:4

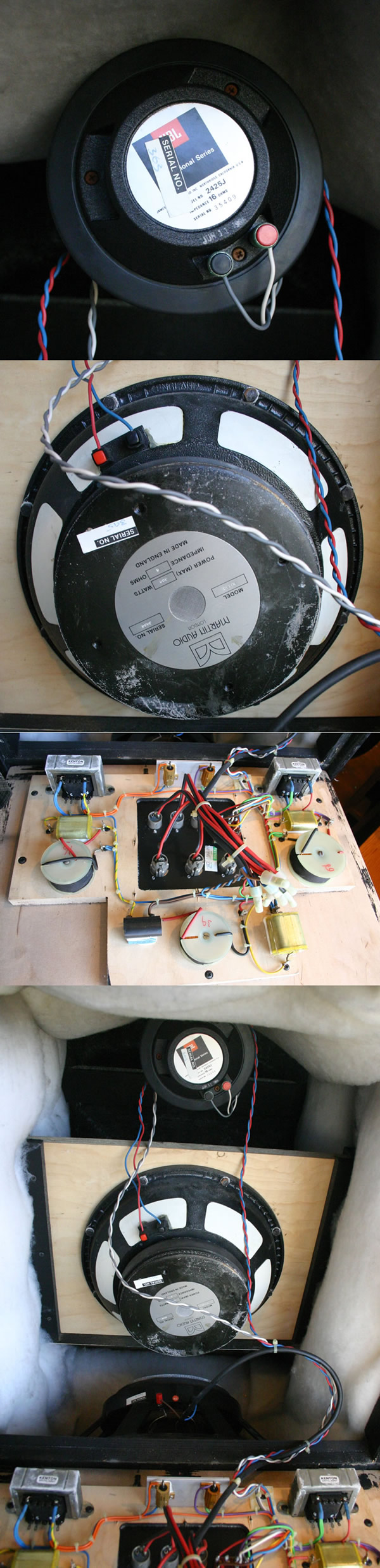

あちこち手を突っ込んで調べた結果、VRS800の内部はこうなっているようだ。

ユニークな構造で、良く考えられているように思うけど、ホーンが小さいからあまり低音が出ないのかな?(40Hz~)

さて、もう少し低音が出るようにする方法はあるか?

前に有る3つの穴がバスレフではなく、ただの穴なのは何でかなー?バスレフポートにでもしてやるか?それとも塞いじゃった方がよいのか?ディレーラインというのはどういうことだろう?(フロントホーンと位相をずらして合成するということでしょうけどね)RS800にはこの穴はないが何でだろう?疑問が色々わいてくる。。。

どなたかスピーカーに詳しい人がおられたら、教えていただけないかなー?必要なら寸法など測るけど。。。

- 2012/08/22(水) 23:17:03|

- スピーカー

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

iPhoneを純正オーディオのAUX入力に繋ぐことができた。結果的には2000円のIFケーブルとRCA延長ケーブルを買っただけで、凄く音が良くなった。FMトランスミッタと比べると雲泥の差だ。これでノイズともおさらばだ。やっぱりiPhone4は音が良いねー。

リアシートやセンターコンソールもはずして配線を引き回したので、外観もすっきりまとまった。

音楽聴きながら取り締まり検知もできるのでこれでばっちり!他にも面白いアプリを探そう。

低音から高音まで、思った以上に良い感じで鳴っている。うまくいったので欲が出てきた。もっと改善しよう!

- 2012/08/19(日) 18:55:04|

- 車

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

VRS800の低音を改良しようと思うのだが、どうも構造が良く判らない。

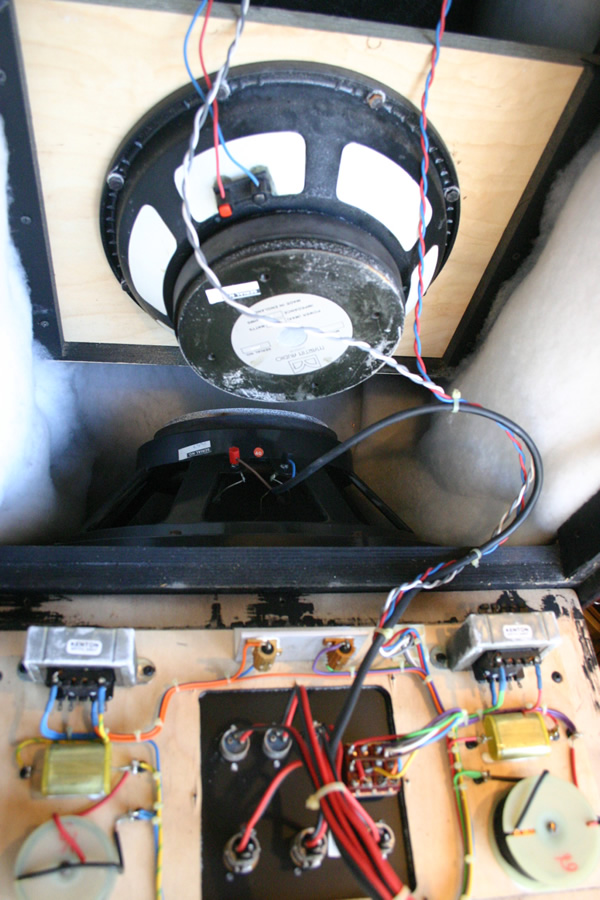

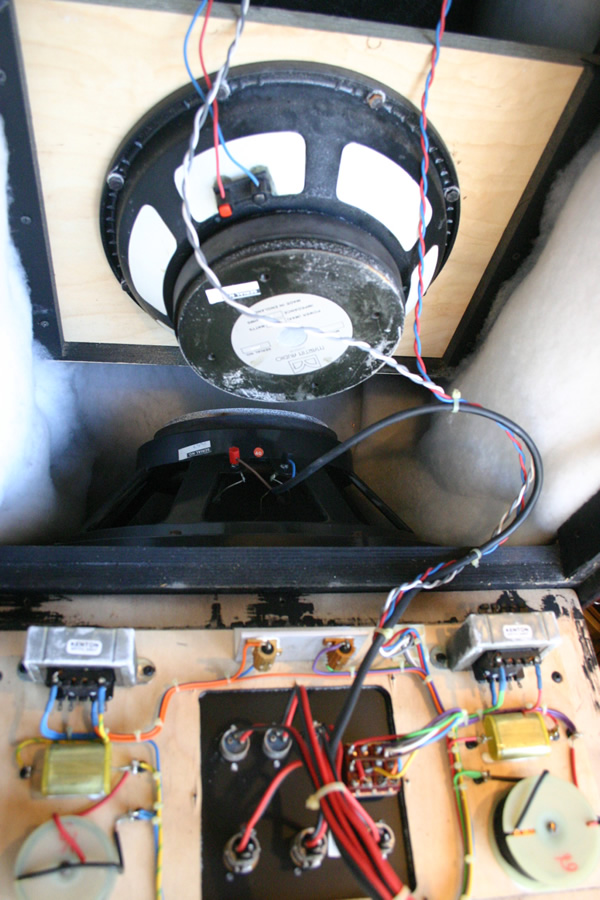

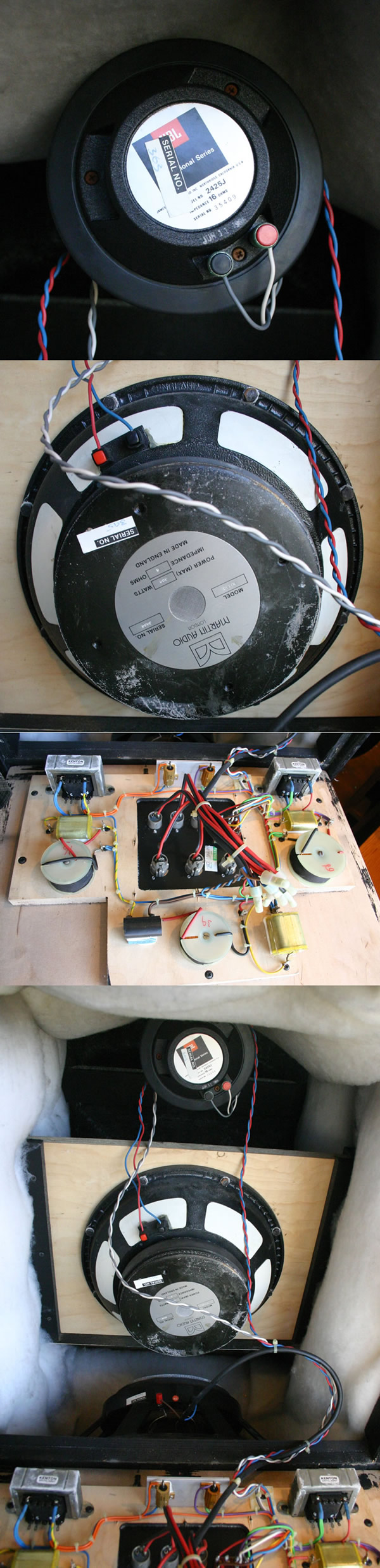

下の写真は後ろのメンテナンス口から見た写真なので、ウーハーは後ろ向きについている事になる。割と短い距離で前面の開口に繋がっている。

マニュアル(

VRS800)には、

Modified Hyperbolic, Ported Phase Additive Delay Line

と書いてある。何ですかね?スピーカーの構造には詳しくないので不明。

位相を合わせてあるのかな?このスピーカー、ユニットごとの位相(タイムアラインメント)は合わせてある様にも思える。

前に有る三つの穴はなんでしょう?後ろのホーンと位相を合わせて低域のゲインを上げている?この3つの穴が超低域を出なくしているように思うのだが。。。この穴をふさげば単純なホーンに近くなってより低域まで出るようになるような気がする。

(家庭では大音量で鳴らすことはないし、イコライザーで調整できるのでポリシーを変えても良いと思う)

明日、カメラを低音の穴に突っ込んで写真を撮ってみよう。

(中央にでかく写っているのは30cm中音ドライバー。ウーハーはその下の奴。)

- 2012/08/17(金) 23:34:58|

- スピーカー

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

この”ノンカットクロスオーバ法”を見つけるまで、色々なチャンネルデバイダーでマルチのスピーカーを組もうとしてやってみたけど、結局どうもしっくり来なかった。市販品のCRによるネットワークがいかに良く出来ているかを再認識するばかりで、本当にマルチシステムは良いのだろうか?という疑問がわくばかりだった。

”ノンカットクロスオーバ法”を使って初めてVRS800もマルチでちゃんと鳴るようになったが、今思うとそれ以外のスピーカーでもこの方法を試してみたくなってきた。この方法なら小さなスピーカーのマルチもかなり良くなるのではないかと思うし、スピーカープロセッサとの組み合わせなので、かなり面白い実験が出来る。もう少し突っ込んでやってみるべきだなー。WZ-DM35をもう一台手に入れれば4WAYまで対応できるし。。。

実験に手ごろなスピーカーが欲しくなってきたなー。とりあえず手持ちのJBL:Control-1Xでやってみるかな?これは昔は良い音だと思ったのだが、最近はCRネットワークが劣化したせいか、あまり良い音だと感じない。アンプ直結のマルチなら復活するか?

”ノンカットクロスオーバー法” いままで色々実験して色々なノウハウを得てきたが、一番の発見はこれだと思う。一番長時間悩んだ課題だったので、解決できてうれしかった。

スピーカーユニット間の音の繋がりが悪くてお悩みの方はぜひお試しください。いままでの切って繋ぐやり方よりこれの方が良い事はすぐに分かるでしょう。もちろん中音と高音をクロスオーバーする場合でもやり方は同じです。

従来のチャンネルデバイダーでは切って繋ぐやり方でしかクロスオーバーできなかった。これは、新しいデジタルチャンネルデバイダー(スピーカプロセッサ)になって初めて出来るやり方だ。技術が変わった事で初めて出来るやりかたで、これこそデジタルの勝利だ!

スピーカープロセッサ:WZ-DM35(音は最高!定価は30万円近いが、オークションなどでは3万円程度で売られていてお買い得)

色々クロスオーバーを実験した結果、一番良かった方法がこれだった。

低音用スピーカーと中高音スピーカーをクロスオーバーするには2つの方法がある!

(2つに切った紙を、セロテープで繋ぐにはどうするべきか考えてみてください。)

(1)切った部分をピッタリ合わせて繋ぐ方法

(2)重ね合わせて繋ぐ方法

今までのクロスオーバーは(1)だ。

今回の提案は(2)。

HiFiオーディオにおいてはマルチスピーカーを実現する場合、いかに2つのスピーカーの音を馴染ませながら繋いでいくかが大事であることは異論が無いと思う。にもかかわらず、従来は2つのスピーカーの音をバッサリ切って(1)の方法でチャンネルデバイダーで繋いでいた。

今回の提案は、切らずに重ね合わせて繋ぐべきだというもの。こうすれば重ねた部分は2つのスピーカーの音が50%ずつ均等に混ざり合う。そのままだと音圧が高くなりすぎるので、その分をグラフィックイコライザーで音圧を下げる。

実際、我が家のスピーカで色々悩みながら実験したが、これ以外にうまく繋がる方法は無かった。これが私のクロスオーバーに関する結論です。デジタル式のチャンデバ(スピーカープロセッサ)があれば簡単に実現できる。

スピーカーの音のつながりでお悩みの方はぜひお試しください。ビックリすると思います。

”カットオフして繋ぐ”という考え自体が間違いだったのだ。 ”重ね合わせて繋ぐ" が正しい。

- 2012/08/16(木) 00:45:42|

- クロスオーバー

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

いままで、VRS800には手を付けずに聞いてきたが、そろそろ手を入れる時期かな。

課題はいくつかあるが、部屋とのバランスの件はどうしようもないので諦めて他の事からやるか。。。

このスピーカーの最大のメリットは中音ホーンの素晴らしさだと思う。250Hz程度まで余裕で鳴らせる中音ホーンはめったにない。

一方弱点は、複雑なフォールデッドホーンになっているので、低音の締りがイマイチな点と、46cmウーハーの割には低音が出ない(40Hzくらいまで)点。恐らくPAを大音量で鳴らすために重低音再生よりはそこそこの帯域を大音量で鳴らすことを考えた設計なのでしょう。

VRS800でピアノの音なども聞いてみたが、アタックが良くダイナミックな感じでグーだ。

あえて弱点を探すと、トランジェントの良い音なのでしっとりした音を求めるには少し無理があるかなという点と、高域をより良くするためには2405の様なツイーター(5KHzより上)が欲しい気がする。でもそれほど必要性は感じない。現状でもクラシックの弦の音なども十分楽しめる。2425はかなりハイレベルなドライバーだ。

中音ホーンのグラスファイバーによるダンピングの様子を撮ってみた。(ぼけぼけですいません)念入りな感じで良い感じだ。さすがにプロ用だけあって、各部のメンテナンスもしやすいし、各パーツも良い感じ。見れば見るほど私好みの設計だ。色々改善の実験もし易そう。気に入った。

VRS800の裏蓋が固着していてなかなか開かなかったんだけど、やっと開けられた。内部は予想よりもはるかにきれいな状態だった。グラスウールも新品の様だ。これは意外に新しいのかな?

内部構造とドライバーが見えた。強力そうなドライバー君達だ。特に中域の30cmドライバーがいいね!ホーンは樹脂にグラスファイバーで補強がしてあるようだ。ウーハーは一番下にちょっとだけ見える奴。ネットワークの部品も良さそうな物で、ケミコンは無いので、経年変化によるメンテをする必要はなさそうだ。ますます安心した。

このスピーカーは、外観の傷やさびを除けば機能的には完璧な状態だとわかった。イギリスから来て日本でイベントでがんばっていた子達だと思うといとおしい。

- 2012/08/13(月) 23:37:43|

- スピーカー

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

どうも最近のオーディオは、機器を変更しようとするとお金がかかりすぎるよね。

昔はカートリッジやトーンアーム、ライントランスなど入れ替えたって3万円~5万円でかなり楽しめたもんだが、最近はD/Aコンバーターの良いのにしようと思うと30万円くらい出さないと良くならないよね。しかも30万円出して良くなるなら良いのだが、変えない方が良かったなんてことがしょっちゅうある。これでは困っちゃうよね。オーディオが衰退した理由の一つはこういうことにもあるんじゃないの?

業界の人とお話をすると感じるのだが、プロの方は金に糸目をつけずに良い音が出る方法を見つけだし、それと同じ様な音をいかに安く作り出すかを考えるみたいですね。まあ、正しいやり方なのでしょうが、アマチュアは本当に良いと思えばある程度はお金をかけてもよいわけで、例えばボリューム1個に1万円かけたってそっちの方がよいと判っているのならあまり問題はないですね。でも、30万円のアンプやスピーカーを買っちゃって”あー、しまった"って思うようでは困るんですよね。(何度か痛い目にあいました)だから私は、アンプ買うならオークションで買うしか方法が無いのよね。最近買ったスピーカーのVRS800だって、正規に購入したら200万円ですからとても買える様なシロモノではないですね。これは凄く良くてめちゃくちゃ安かったけど、何かオーディオをうまく楽しむ方法が無いのかなー。毎回1万円を30回出すならOKだけど、一気に30万円出すのはいやだねー。。。(もう二度と30万円でオーディオを買うのはしたくない。。。)

- 2012/08/13(月) 23:18:38|

- ノウハウの集大成

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

カーオーディオ環境をデジタル化したい。その場合、核になるのはiPhoneでしょうね。

(Apple製品は、iPhone4になってぐんと音が良くなった。)

iPhoneを使えば、

(1)音楽再生

(2)取り締まり検知

(3)ドライブレコーダー

(4)電話(ハンズフリー)

などが実現できる。

とりあえず、(1)と(2)をやりたい。

車のオーディオに簡単にiPhoneを繋ぐ良い方法がなかなかなく、仕方なくFMトランスミッターで繋いだ。オーディオテクニカのこれ(AT-FMT900)は結構音が良い。テストした他の2機種は電波が弱くノイズだらけでNGだった。またこれのようにヘッドホンジャックに繋ぐタイプが音が良い。(Dockコネクタから音をとるタイプは音量が低くて駄目だった。)これにはUSB端子もあるので、充電も同時に出来る。これが最高かどうかはわからないが、とりあえず及第点。

iPhoneアプリの一つ:早耳ドライブは道路取締りの最新情報を教えてくれる優れもの。ユーザーが最新の情報をアップしてシェアするという発想が凄い。高速処理で使い心地も良く、快適だ。取り締まりポイントが近づくと音声で教えてくれる。FMトランスミッターを繋いでおけば、カーオーディオから情報を音声で聞ける。iPhoneで音楽再生中でもきちんと情報を流してくれる。無料版もあるが、有料版がお勧め。

これだけ車がデジタル化されるならiPhoneを車に持ち込む価値はある。

どうやってもっと音を良くするか追求したいねー。

- 2012/08/10(金) 00:52:29|

- 車

-

| トラックバック:0

-

| コメント:2

家庭用PCオーディオに関してはひととうりやりつくしたかナーという気がしていて、次に何やるか思案中。

(1)アンプももっと良いのが欲しいけど、値段を考えるとかなり良い線いっていると思う。

(2)部屋とスピーカー(でかい!)がアンマッチなので、何とかしたい。

いまは、大きなホーンスピーカーをニアフィールドで聞くような感じだ。

(3)部屋がひどすぎるが、そう簡単には手は入れられないし。。。

一番リーズナブルなのは、もう少し小型の良いスピーカーを自作することか。。。

スピーカープロセッサの設定方法の実験対象としては興味津々だ。

小型スピーカーでスピーカープロセッサを使ってどこまで音が改善できるか。。。

これが良いテーマかな。

蓄音機やカーオーディオの改善もしたい。iPhoneとカーオーディオをHiFiに繋ぐ方法があると良いけどね。(FMトランスミッタは音がひどすぎる。。。)

- 2012/08/07(火) 00:47:15|

- 独言

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

私は随分昔からオーディオが好きだから、オーディオの常識や迷信についてもいろいろ知ってはいたけれど、このBlogを始めるにあたってそれらは全て忘れて一から確かめてみることにした。だからなるべく迷信と思われるようなことは触れないようにしてきた。下記は実際私が実験してみて確認できたPCオーディオの常識です。

確認できたPCオーディオの常識| PCオーディオは他のオーディオ方式と比べて十分音が良い |

| D/Dコンバーターは必須だ(HiFaceEvo など) |

| AC電源の絶縁はデジタル系の機器には必須だ。(アナログ系はしない方がよい) |

| SPDIF接続よりI2S接続の方が音が良い |

| バーブラウンのPCM179Xシリーズは他のチップより音が良い |

| PCM179X+OPアンプの差動I/V変換は音が良い |

| OPアンプは負荷駆動力は低い(シールド線やライントランスは駆動できない) |

| OPアンプ:LME49990は、音がナチュラルで癖が無く音が良い |

| ラインバッファやトランスの駆動力が高ければ、シールド線などでの音の差は少なくなる |

| ライントランスは完全なバランス駆動したほうが音が良い |

| 電源回路のコンデンサー(パスコン)は適材適所で音を調整できる |

| 電源回路のコンデンサーアレーは音質改善効果が高い | |

| 特にパワーアンプは電源ケーブルで音が変わる | |

| LM3886は安いパワーアンプICなのに恐ろしく音が良い | |

| 基板上のCRやICをエポキシで固めて制振するのは効果がある | |

| MI-TAKEさんの基板は完成度が高い(問題点がほとんど無い) | |

| 良いD/Aコンバーターで聞けば、44.1KHzでも192KHzのでも大差なく良い音だ | |

| 良いD/Aコンバーターで聞けば、数十年前のモノラルソースでも良い感じで楽しめる | |

- 2012/08/02(木) 22:39:01|

- ノウハウの集大成

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0