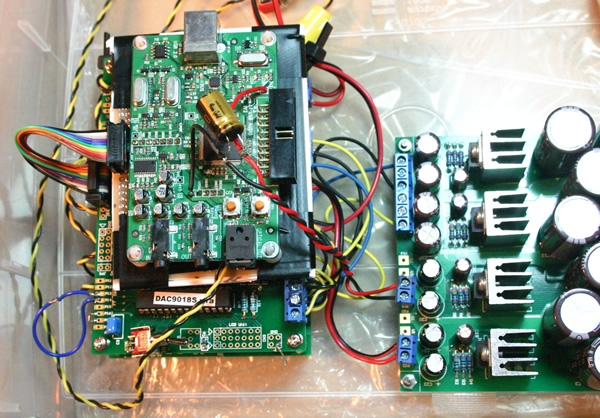

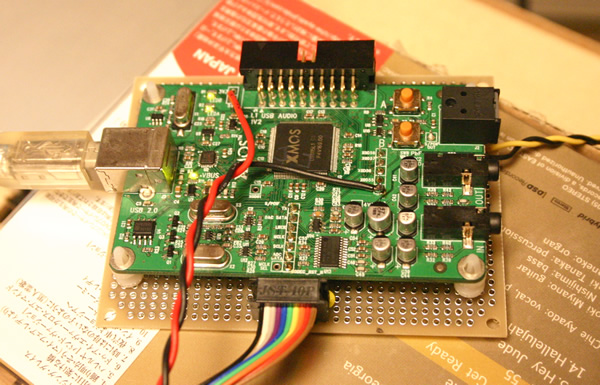

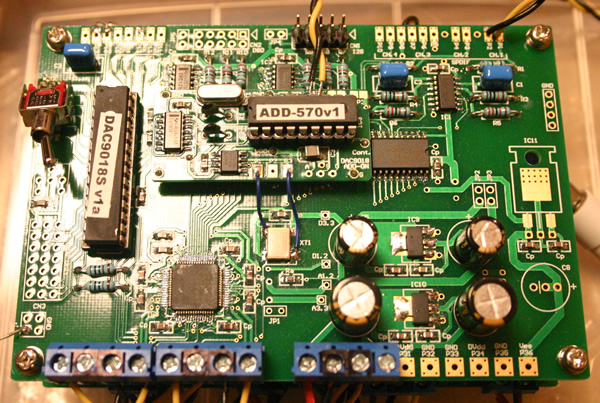

XMOS基板の電源配線を短くしてさらに100μFの電解コンを追加した。電源としてはこれで最善でしょう。(もちろんこの後ビニールテープで絶縁保護した)

音はすごく良くなった。中高音がきれいで深い音になった。低音の歯切れも出方も良いし、中高音の楽器のダイナミックレンジが深く、臨場感もすばらしい。おまけにSPDIF出力の音もかなり良くなった。I2Sの方がベターではあるが、USB電源のときはSPDIFは荒い音で話にもならなかったが、それよりはずいぶん良くなった。

オリジナルのXMOSのリファレンス基板は電源が問題だねー。これで評価されたらずいぶん損しているなー。

電源改造後のXMOSリファレンスボード+ADC9018Sボードはかなり音が良い。

(下記は間違いだったので翌日の記事をご覧ください)

だが、問題点としては、PLLの脱調が結構起きて音飛びがする。PLLの感度をベストにしてもだめだしシステムクロックをBCLKに同期するように切り替えても音飛びするなー。。。。基本原因はシステムクロックがBclkとは非同期だからと思うが、不思議だ。バーブラウンのD/AチップはD/Dコンバーター側で作ったクロックで働くのでそういうことは起きたことは無い。

このままでは難しい。。。ADC9018D基板では改良されているのかな?

- 2012/09/30(日) 14:20:58|

- システム解説

-

| トラックバック:0

-

| コメント:2

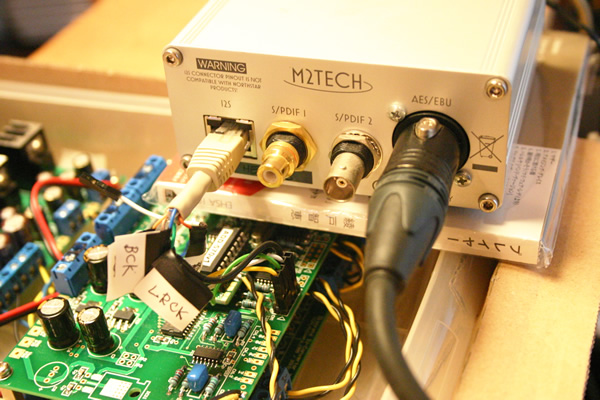

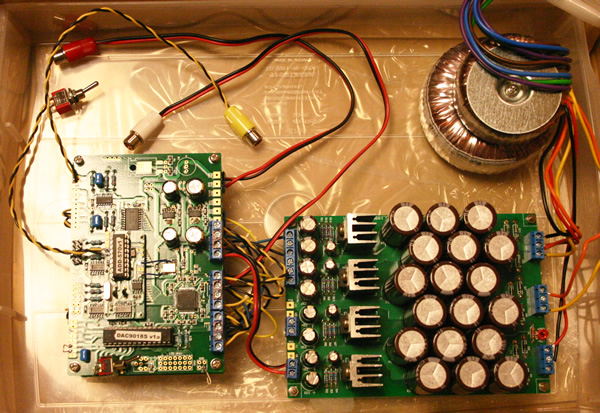

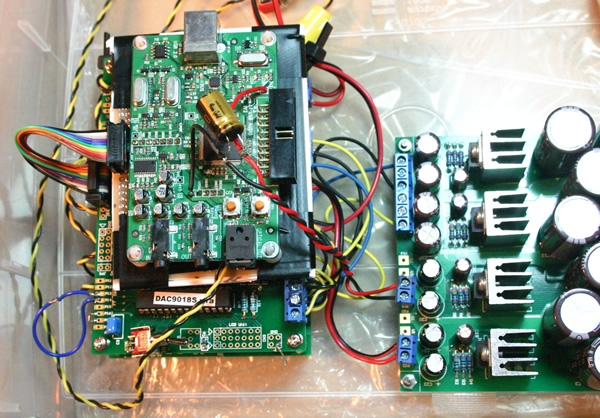

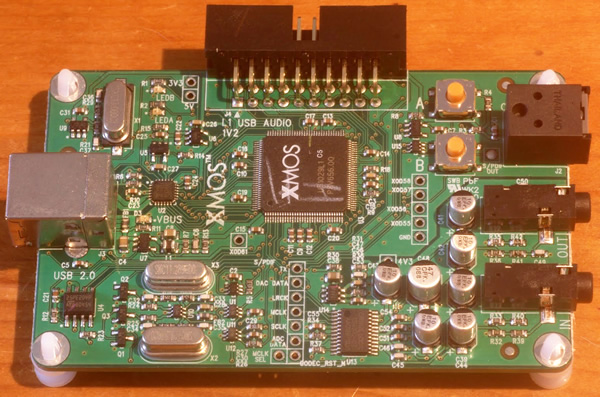

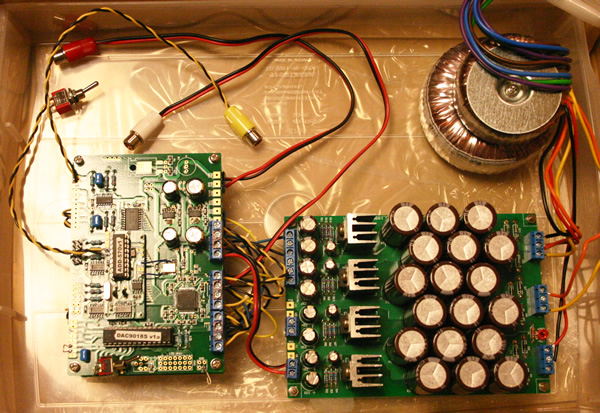

XMOS Reference Board の電源供給をUSB経由ではなく、ノンスイッチング電源から持ってくるように配線しなおした。(基板上のフェライトビーズを1個とったのだが、細かくて気を使った。。。)

5V電源供給専用の端子は無いので、写真のようにあまり感じの良い配線ではない。

とりあえず配線をなるべく短くして繋いだが、それでも20cmくらいはあるので、ベストとはいえない。もう少し配置を見直して配線を短くし、配線の途中にコンデンサーを入れたいところだ。

XMOSの基板上には大容量コンデンサーが見当たらないのも気になる。このXMOSのリファレンスボードはオーディオ的にはあまり良い設計とはいえないように思う。(リファレンスだから仕方ないか?)

音を聞いてみるとすばらしく改善された。中高音がいまいち濁った感じだったのが無くなって、しっとりした深みのある音に変身。これはかなりいける。低音の歯切れはもともとすばらしい。この改造は必須だ。

WZ-DM35 + HifaceEvo の音は超えてしまった。もう少し電源をきちんと改造したいのと、アナログ回路周りの電源(±15V)を改良すれば中高音をもう少しきれいな音にできそうな気がする。

- 2012/09/30(日) 02:57:05|

- システム解説

-

| トラックバック:0

-

| コメント:2

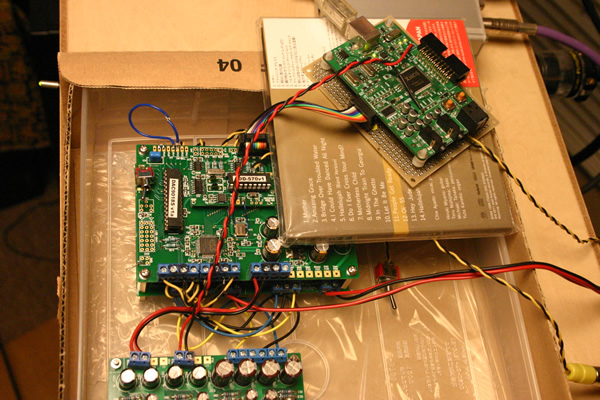

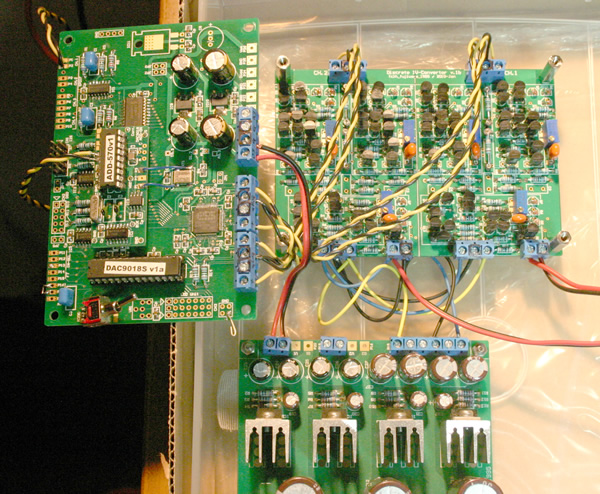

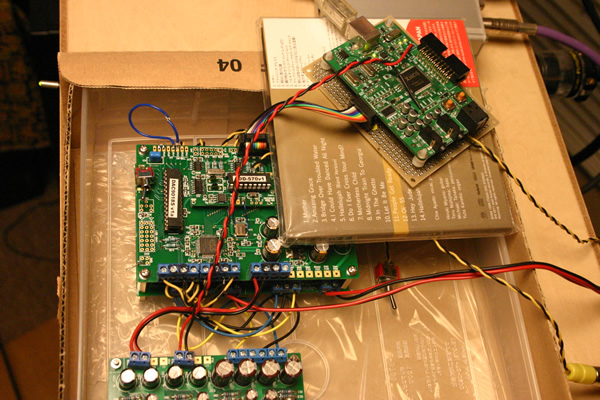

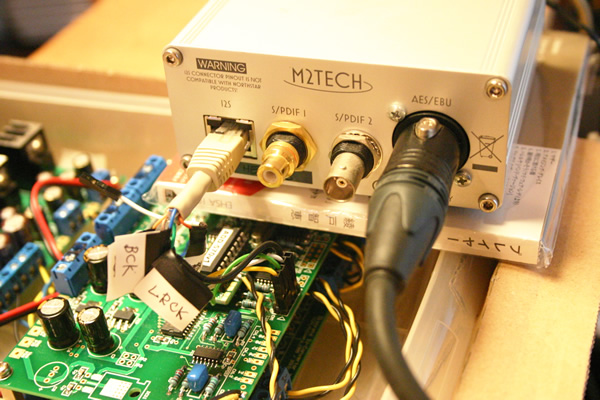

いろいろ繋いでテストしてみた。

XMOSのSPDIFは論外の音だった。かすれたような音。

XMOSのI2SをADC9018Sに繋ぐと、かなりいける。

HiFaceEvoのSPDIFをADC9018Sに繋いだ時と較べると、低域の歯切れよさではXMOSがベター。中高域のきれいさではHiFaceEvoがベターという感じか。

XMOS は、電源がUSB経由なのが良くないと思うな。

もう少し聞き込まないとまだはっきりはいえない。どっちもかなり良いのは確か。

- 2012/09/29(土) 00:17:39|

- システム解説

-

| トラックバック:0

-

| コメント:2

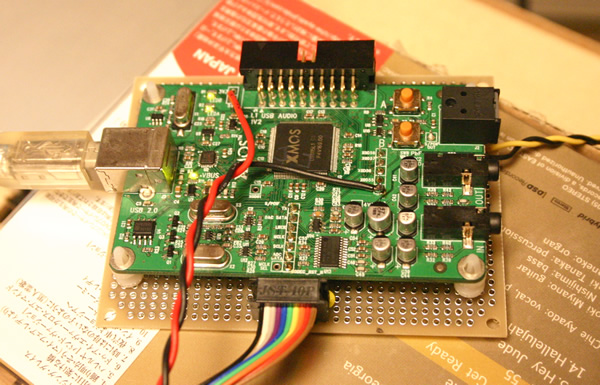

DAC9018S基板に次いで、XMOS基板まで貸していただけることになった。

まずは、DDCの比較視聴をしてみることに決定。

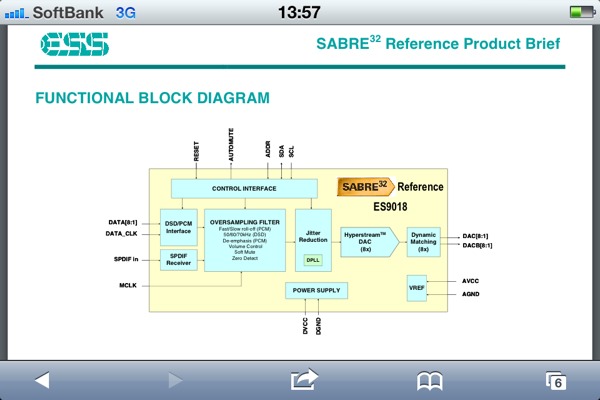

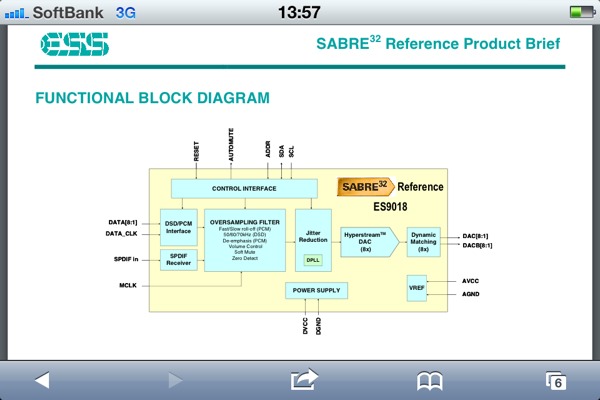

情報を収集中。こんな資料もあるね。

Mi-Takeさんの記事ところで、今日の夜の風呂上りで体調(耳調?)の良いときに聞き較べてみたら、初めてDAC9018S基板とWZ-DM35+TD2の音の違いが認識できた。ほんのわずかだがDAC9018Sの方が音の奥行き間が良い。ホールトーンの響きが良く楽器の陰影が良い。DAC9018S基板の音が心地よいと耳が言っていた。本当にわずかな差だけどねー。。。正直こんなに聞き分けるのに時間がかかったのは初めてだ。

大抵の場合は

各帯域の音の出方(周波数特性)が違う

音の響き、臨場感、奥行き感の深みが違う

各楽器の音の深み(Dレンジ)が違う

楽器の位置の距離感が違う

のどれかで、すぐに聞き分けられる(どちらが心地よいかが判る)んだけどねー。こんなに構成が違う機器で聞き較べが難しかったのは初めてだ。

このレベルの聞き較べをするには、

(1)静かな夜を選ぶこと

(2)体調(耳調?)造り

が何より大事だね。

- 2012/09/27(木) 21:59:45|

- システム解説

-

| トラックバック:0

-

| コメント:3

ES9018を聞くチャンスをいただけて大変ありがたく思っています。存在は知っていましたが、値段が高いようで、あまり気にしていませんでした。

まだいじり始めたばかりなので、断定的なことはいえませんが、素質がよさそうな気がします。内臓のジッタクリーナやDAI回路が良いらしく、マスタークロックも100MHz固定でSPDIF信号からでも良い音が出るようです。扱いが簡単なのは良いことです。

単なるI2S入力の単機能D/Aチップではなく、

”マルチシグナル対応インテグレーテッドD/Aコンバータユニット”という感じがします。その点では大変評価しますが、基板の値段が高くなるのは弱点です。。。

(MITAKEさんが基板を製品化してくれないかなー。。。)

現状では、我が家の常用のD/A達と同等の音なので残念ではありますが、もう少しいじり倒してみたいと思っています。

現状よりもう一歩進めた、より良い音を聞いてみたいものです。そのための材料としては素質があるように感じます。

我が家の不動のD/Dコンバーター:HifaceEvoとの相性は良いようですが、何が音質の限界を作っているのか、もう少し調査が要りますね。

(わたしはXMOSは聞いたことがありません。)

最近の良いD/Aチップに関しては、私はアナログ部分とD/Dコンバーターのほうが音質に対して支配的なのではないかと思っています。

かなりハイレベルになって来ているのは間違いないので、差を見つけるのが大変です。さてどう進めるか。。。慎重に進めないと何をやっているのか判らなくなりそうで、悩ましい。

- 2012/09/25(火) 00:35:40|

- システム解説

-

| トラックバック:0

-

| コメント:5

無事に繋がった。よかった。

(はじめ繋がらなかったけど、オシロで波形を見たらDATAとSCLKをつなぎ間違えていた。がっくり。)

基板のマニュアルにあったように、I2S接続でPLLの設定をLowestにするとPLLが外れる時がある。(音が途切れる)その時にシステムクロックをBCLKに同期する様にするとPLLは外れなくなる。

我が家のメインシステムとの音の比較は配線の繋ぎなおしが面倒なので、同時に鳴らせるAES/EBU接続のWZ-DM35との比較を基準にした。

聞いた感じでは、

SPDIF入力 PLL:Lowest

I2S入力 PLL:Lowest システムクロック:非同期(時々PLLが外れる)

I2S入力 PLL:Best システムクロック:非同期

I2S入力 PLL:Lowest システムクロック:同期

AES/EBU入力 WZ-DM35 + TD-2

どれも優位差を感じなかった。。。ちょっとがっかり。。。

ES9018とHiFaceEvoのジッター除去特性が十分良いのだと思う。

DAC9018S基板に関してはSPDIF接続とI2S接続の差はほとんど感じないなー。。。

静かな夜になって何度も聞き込んでみたが、やっぱり差を感じない。

残念だ。どういう差があるか ”得意げに" お話したかったのに、つまらない。。。

もっとジッターのあるD/Dコンバーター(SPDIF)を繋げばいろいろ差が判ると思うが。

ES9018とHifaceEvoとWZ-DM35のすばらしさを喜ぶべきなのか?

- 2012/09/23(日) 13:19:31|

- システム解説

-

| トラックバック:0

-

| コメント:4

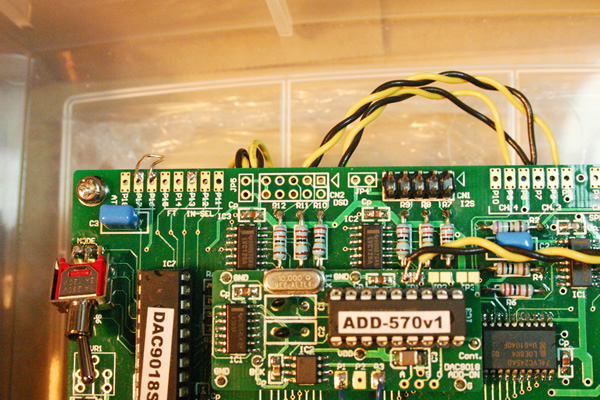

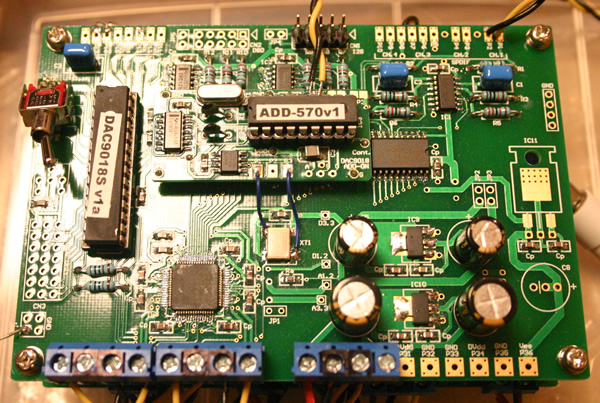

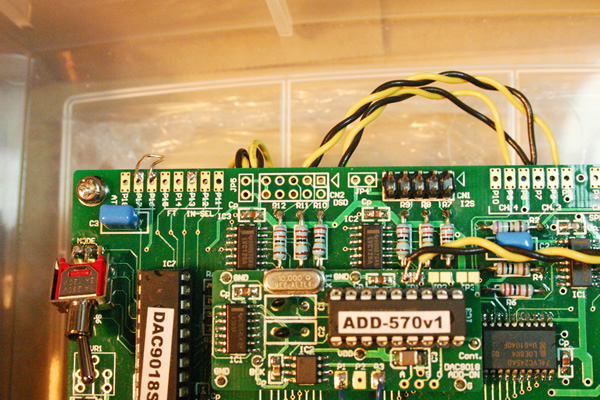

I2S接続をするために、慎重に配線をチェック中。

(1)CN1がI2S入力コネクタで、△が1番ピン。

(2)I2Sモードにするには、P13をグランド(P14)に繋ぐ必要がある。

必要な配線は以上かな。。。あした、HifaceEvo と繋いで見よう。

- 2012/09/23(日) 00:34:57|

- システム解説

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

http://easyaudiokit.hobby-web.net/bekkan/manual/DAC9018DManual.pdf

ES9018とDAC9018基板について調べ始めたが、幾つか疑問が湧いてきた。

DAC9018S基板では、DAIとジッタクリーナーは内臓を使っている様だか、DAC9018D基板はDAIにCS8416とジッタクリーナーを外付けして使っている。

これは、オーディオデジタル信号のビットクロックにES9018のシステムクロックを同期させるためだそうで、CS8416はSPDIFからビットクロックを分離するためだけに使っているそうだ。

面白いね。

目的は、PLLのロックが広いレンジでかかる様にとの事らしい。

だが、良くわからないのだが、システムクロックがビットクロックに同期するとPLLのロックは良くかかるが、肝心のD/Aするクロックが不安定という事は無いのだろうか?

- 2012/09/22(土) 14:26:20|

- システム解説

-

| トラックバック:0

-

| コメント:1

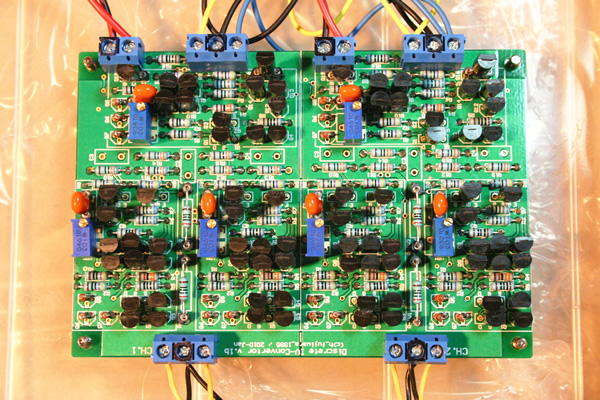

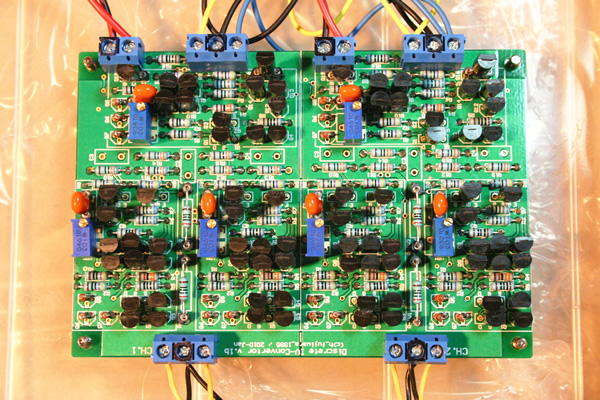

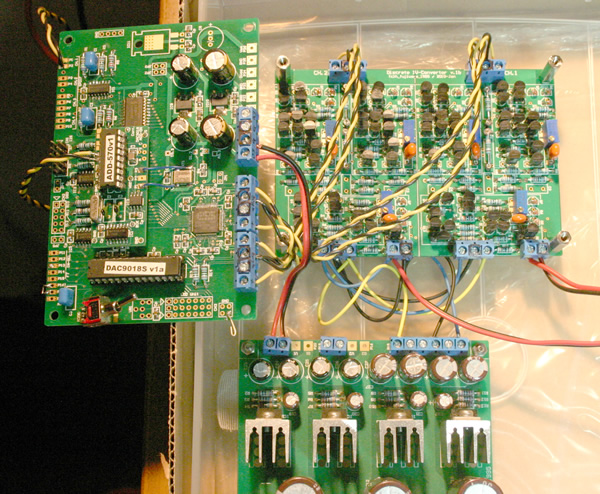

I/V Converter基板は左右でグランドも分離されていた。ツインモノに使えるね。

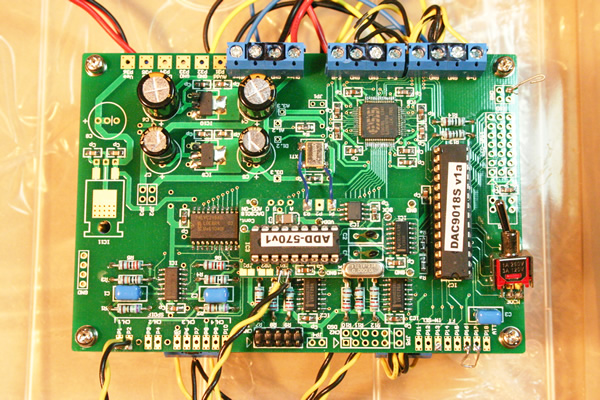

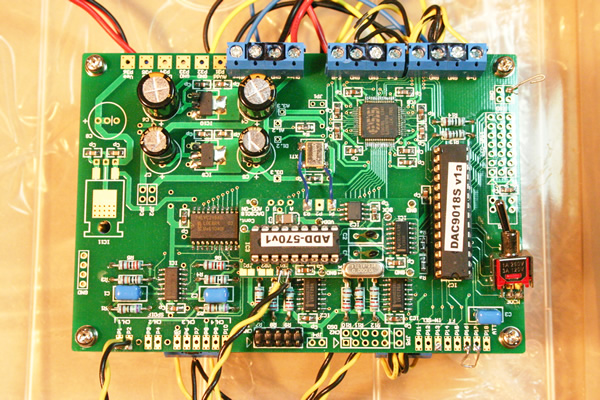

D/A 基板はI2S接続もできるんだね。ピンヘッダーも立っているのでHiFaceEvoとは繋ぐだけだね。バッファも入っているので大丈夫かな。。。電子ボリュームもできるね。デジタル電源とアナログ電源の分離もできる。

いくつかテーマが見えてきたが、どれからやろうかなー。。。

- 2012/09/20(木) 22:45:46|

- システム解説

-

| トラックバック:0

-

| コメント:2

Keiさんの許可をいただいて、ES-9018基板を我が家のツインモノ電源に繋ぎ変えてみようかと考えている。だが、D/A基板が1枚でステレオ構成なので、あまり意味ないかなー。。。

まずは、どういう配線なのかを確認。

電源はシンプルで、3.3Vと±15V の構成。

配線を整理すると、

D/A基板

3.3V入力

I/V出力 x 2

SPDIF入力

周波数てい倍回路ON/OFF

I/V基板

±15V入力 x 2

I/V入力 x 2

オーディオ出力 x 2

あれ!? このI/V基板は中央でL,Rに完全に分かれていて、電源入力が2系統有るので、ツインモノ化できるみたいだ!これなら我が家のツインモノ電源に繋ぎ変える意味がありそうだなー。

明日、配線をはずしてテスターでGNDが完全に分離されているのか確かめてみよう。

このI/V基板にツインモノのPCM1792を繋いでみるという作戦もあるナー。。。そうすればどの部分が良いのかがわかりそうだ。

- 2012/09/20(木) 00:35:34|

- システム解説

-

| トラックバック:0

-

| コメント:4

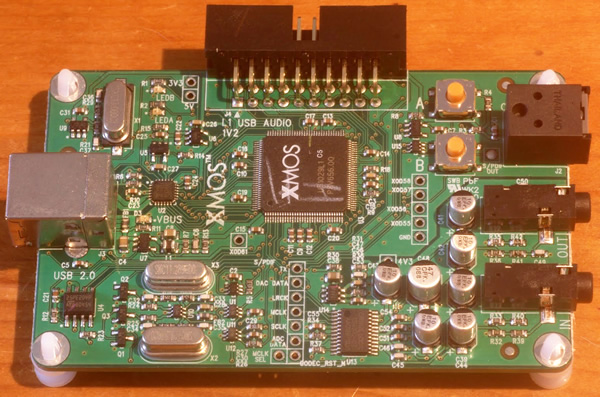

Kei氏にお借りして、ESS社のES9018 D/Aコンバーターを試聴させていただいた。

SPDIF入力のD/Aコンバーターなので、D/Dの出力を繋いで視聴した。

基板はお気楽オーディオの藤原さんのもので、

DAC本体はこれ。

DAC9018アナログ部分(IVC)はこれ。

I/V Converter聞いた感じは、意外にも我が家のメインD/Aコンバーターとほとんど区別が付かない音だった。

我が家のD/Aは、I2S接続のPCM1792を使った完全ツインモノ構成で電源は巨大なトランスとコンデンサーアレーで構成されており、出力にはPlitronのトロイダルライントランスを繋いでいる。それが上の写真のES9018のD/Aと比べてどんなに音が違うかと思ったが結果は意外だった。ほとんど区別が付かない。

あえて違いを探すと、ほんのわずかだが音の深みや綺麗さではES9018のほうが良く(時々ハッとする音の深さがある)、音のダイナミックさや伸びやかさでは我が家のシステムが良かった。

色々と構成が違うので単純に比較は出来ないが、これから想像されるのは、チップ自体はES9018の方が良く、電源などのアナログ部分の構成は我が家の方が良いのかなと想像される。(Webで調べるとES9018は大人し過ぎるという評価もあるようだが)

このES9018基板の方が、音の深みや綺麗さが良い理由はいくつか考えられるようだが、

ジッター除去回路

D/Aの4パラ出力

などが効いているのかと思う。ES9018で完全ツインモノ構成、8パラ出力を実現できればきっと素晴らしいのではないかと思われる。

PCM179Xとは音が凄く違うと書いてある記事もあるが、使いこなしの問題だろう。

残念ながら基板として売っているものは凄く高価で手が出ないなー。。。

- 2012/09/18(火) 22:45:57|

- システム解説

-

| トラックバック:0

-

| コメント:3

サブウーハーが加わって、重低音不足が解消され、瑞々しい深みのある音に変わった。

ウッドベース、ボーカルやピアノなどの音が瑞々しく生々しい立体的な音になった。やはり以前の音は乾いた感じの低音だったんだね。サブウーハーはシアターシステム用には地響きのするような重低音を出すための物なのだろうが、Pure Audio 的には音に瑞々しさを加える魔法の箱。

これで4WAYになったけど、あとは超高域が足りていないのは判っている。フルホーンシステムでは理想的には5WAYが必要なんだね。

だが、実際聞いている分には今のところ問題は感じない。クラシックのバイオリンも繊細で音がきれいに混ざり良い感じだ。ツイーターを加えるなら半端な物では無理だなー。今より良くなければやる意味がない。時間をかけて考えよう。

- 2012/09/16(日) 23:31:44|

- システム解説

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

SA-W3000を床から20cmほどかさ上げして配置してみた。特性は直置きとほとんど変わらない。

だが、音はかなり変わった。よりサブウーハーの歯切れが良くなり、低音の一体感が増して、以前よりサブウーハーのボリュームを上げられるようになった。音全体の瑞々しさが増し、ズシンと来る低音が出る様になり時々びっくりする。低音だけでなくシステムのグレードが1ランク上がった。

低音の歯切れが良くなったので、PureAudio的にはカットオフは50Hz固定で問題ない。低音の出方はレベルボリュームで変えるのが良い。

部屋の真中に置くと低音が出難くなる。やはり部屋の壁寄りに置く方がより低域が出てバランスが良い様だ。サブウーハといえども置き場所にはかなり工夫が必要なようだ。正直置き場所に困っている。壁寄りの中央にはPCやアンプが在るので置けないし。。。

- 2012/09/15(土) 14:06:11|

- スピーカー

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

クロスオーバー法による音の違いをわかりやすく解説する方法を思いついた。

スピーカーは多かれ少なかれ音質の違いがある。明るさとか、スピード感とか、臨場感とか色々な差がある。

なるべく傾向の似たウーハーとスコーカーを選んでも多少の差は有る。

従来のクロスオーバー法は、二つのスピーカーの帯域ををバッサリ切って繋ぐやり方だ。

図の上の絵のように色(音の傾向)の違うスピーカーがクロスオーバー周波数を境にバッサリと繋がっている。

これだとちょうどこの境目にある楽器の音が変な音に聞こえるのだ。

ウーハーとスコーカーの両方にまたがる音の楽器、例えばギターやボーカルなどの音がウーハーが鳴る場合とスコーカーが鳴る場合で

傾向の違う音で鳴ってしまう。その結果、まるで楽器が二つ鳴っている様に聞こえる。

しかし、ノンカットクロスオーバー法を使えば、図の下の絵のように徐々に音が混ざるから

あまり違和感を感じないですむ。切って繋ぐのではなく混ぜながら繋ぐ方法だ。

従来、-6dB/Oct が究極のクロスオーバーだといわれていた理由はこれだ。徐々に混ざるから良いのだ。

それを一歩進めて、完全に重ね合わせて混ぜながら繋ぐようにするのが、ノンカットクロスオーバー法だ。

実際に聞いてみるとこの差は凄く判る。ぜひお試しください。

- 2012/09/13(木) 23:58:23|

- クロスオーバー

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

SA-W3000の特性を測ってみた。サイン波でスイープすると家が揺れるのがわかる。隣りの部屋のワンコが逃げ出した。強烈。

(この周波数特性はあくまでも最大レベルを0dBとした相対値です。また、床にポンと置いただけなのでベストな特性ではないと思います。測定も適当です。)

これを見てわかるのは、

(1)SA-W3000のカットオフ特性はお世辞にも綺麗なカットオフにはなっていない。

どちらかと言うと、エネルギー分布が50~150Hzの範囲で移動する感じ。

(それで良いのだと思いますが)

(2)周波数特性はかなり山形で80Hzくらいにピークがある

(3)カットオフを最低(50Hz)にしても実際は100Hzくらいまで出ているが、

80Hzのピークが押さえられ、80Hzから下がフラットに近くなる。

(4)カットオフ最大(200Hz)にすると、だらだらと200Hz近くまで出ている。

(5)これを見ると、低周波の周波数特性をなるべく平坦にしたいなら、

カットオフは50Hzに固定で使うのが良さそうだ。むしろレベルボリュームの調整の方が大事だ。

聞いた感じで低域をなだらかに減衰したいならカットオフを100Hz(ボリューム真ん中)くらい

にすると良い。カットオフの微調整はあまり意味がない。

.gif)

.gif)

.gif) 以下は、VRS800と繋いだ特性下図は、周波数特性をなるべく平坦にした場合。

以下は、VRS800と繋いだ特性下図は、周波数特性をなるべく平坦にした場合。

かなり良い特性を実現できた。素晴らしい!特性的に言う事なし。

だが、聞いた感じはあまり心地よくない。鼻血が出そう。-4.gif) サブウーハーのレベルを少し下げた方が聞いた感じはちょうど良い。

サブウーハーのレベルを少し下げた方が聞いた感じはちょうど良い。

レベルボリュームを10度位(結構繊細です)絞った。

これが最初に耳で聞いて好みだった音。低域がボンボン鳴る感じではなく、

音に臨場感と瑞々しさを加える感じ。-3.gif)

- 2012/09/13(木) 14:30:10|

- スピーカー

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

.gif)

.gif)

.gif)

-4.gif)

-3.gif)