しばらく仕事が忙しくてオーディオから遠ざかっていたので、久しぶりに聞くオーディオの音が凄く新鮮。

この新鮮な感じは悪くない。やっぱり毎日のように聞いていると耳がマヒして来るのかな?

仕事しながらもデジタル回路の音質悪化の事を考えていたけど、やっぱり下の図がキーポイントだなと思った。

この図はメモリーの事を考えたけど、同じことがSPDIFなどのデジタル信号波形でも起きていて、デジタル的にはどちらも何の問題もない波形だけど、このようなデジタル信号をDACに入れたらどっちが音が良いかは大体想像が付くよね。

つまり大事なのは、デジタル波形をDACに送っているつもりなのだが、盛大なアナログノイズを送り付けてるってこと。私はクロックなどに起因するジッターより、こういったノイズがDAC内で及ぼすジッターへの影響の方がはるかに大きいと思う。

皆さん経験的にこういったノイズを避けるように絶縁したり、Gndをしっかりしたり、ACコードを良いのにしたり、デジタルケーブルを良いのにしたり、いろいろやってらっしゃるけど、そもそもこういったノイズなら測定することだって出来るでしょう?

要するにデジタル信号のS/N比を測れば良いって事ではないの? 誤解のない様に付け加えると、ここで言っているS/N比とはデジタル信号に情報として含まれるノイズのS/N(-120dBなんて奴)ではなく、デジタル信号を送っているアナログ信号のS/N比(きっと数10dB)だからね。間違えないでくださいね。。。

もしそうなら、ものすごく精度の良い測定器でSPDIF波形をリサンプリングすれば音が良くなるのかな?

- 2017/02/07(火) 21:11:42|

- ジッターについて

-

| トラックバック:0

-

| コメント:13

さらに考えを補足する。

ジッター(デジタルオーディオの音質悪化)について考えるとき、『クロックの時間的ブレ』と考えるのは一面的で正しくないと思う。

”ジッター” = ”デジタルオーディオ(ビデオ)信号を汚しているすべての雑成分” と考えるべきだと思う。

以前に書いたように、『クロックの時間的ブレとノイズは紙一重』だから、ジッターを考える時それらの総量で考えなければ意味が無いと思う。

『本来あるべきデジタル信号のスペクトル以外の余分なスペクトルは全てジッターだ』 と定義すると合点がいく。

それを生み出す要因はいろいろあるだろうけど、クロックの時間的ブレはそれの一部にしか過ぎない。だからデジタルオーディオの音質を改善するためにクロックの時間的ブレだけを減らそうとするのは意味が無い。(クロックの時間的ブレとノイズは回路によって入れ替わる事がある)

クロックの時間的ブレ以外にも、普通の電気的ノイズも余分なスペクトルだ。

私の経験から考えても、デジタルオーディオの音質改善には、発振精度の高いXTALを使うより駆動力の高いXTALを使ったり、電源のノイズを減らすことが大きく寄与する。

ジッターを単純にクロックの時間軸のブレと考えるのではなく、信号のスペクトル的(総量的)な汚れと考えて、それを減らす対策がデジタルオーディオには必要だと考えると、私の経験と理論が合うように思う。

だから、超高精度なXTALを使って音が良くなるのではなく、綺麗な波形を出してくれるXTALが音が良いし、電源回路に低ノイズなものを使うと音が良くなるのだ。

そのスペクトルの汚れ方の傾向を考えれば、デジタルオーディオの音質悪化の傾向も分かるのだろう。(測定するのは難しいだろうが)

大分以前にこのような記事(分割ライン以下)を書いたけれど、それを補足する。

『 ”データにエラーはない” だからデジタルオーディオは音が良い』 と皆思わされてきた。しかし、良く考えるとデジタルデータと言えどもその波形は全く異なっている。きれいな波形も有れば汚いノイズだらけの波形もある。デジタルの凄いところは波形がどんな汚くてもデータエラーになることはまずない、という点だ。

しかし、例えば下図のようにメモリーからデータを読み出す場合を考える。デジタル的に考えれば”1”、”0”の信号を読み出すだけで、デジタルデータに何の間違いもない。 しかし、同じ”1”、”0”と言ってもその波形に含まれるノイズレベルは全く異なっている。

この様にどちらのメモリーもデジタルデータとしては全く問題がないメモリーだが、この両者のデータを音楽データとして使う場合はどうなるか? このようなノイズの多いメモリーを搭載した機器は当然基板全体がノイズっぽくなる。ノイズとジッターは紙一重だから結果としてその基板はジッターを多く含んだ音楽信号を作り出す。

大事なのは、どちらも正しいデジタルデータを送り出しているが、それ以外にノイズも付加して送っていると言う事だ。

正に、

『 Digital Signal & Analog Noise Audio 』 である。

しかも今までの経験で言うと、同じメモリーでも書き込まれるデータの質によって出力するノイズの量が変わるようだ。きれいなデータを書き込めば出力される波形も綺麗になり、汚いデータを書き込めば出力される波形も汚くなる。

つまり前段がノイズっぽいと、そのノイズが後段に伝搬していくという事。(Gndを通じて後段にノイズが伝搬するというだけではなく、波形の汚さが伝搬していくのだと思う)

だから私たちは、

各段で発生するノイズを少しでも減らして波形を綺麗にしないと、システム全体のジッターを減らすことは出来ない。という事なんだろう。

再度、NASの電源(12V)を安定化電源直結とJungレギュレーターを入れた時とどっちが良いか聞き比べてみた。やはりJungを入れた方が立体感がうんと増す。

さらにHub(FX-08mini)の電源のACアダプター(スイッチング)を安定化電源に変えてみた。これも立体感がうんと増して良い。

この2点をやると驚くほど深みのある音になる。やはり電源の威力はすごいんだな。Hubの電源やマスタークロック関係にもJungを入れたくなるな。やり方を考えないと。

それにしても、DACから見るとはるか先にあるNASの電源の質でこうも音が変わるのが不思議ではある。理由を考えると、NASの電源が良くないと、ネットワークの信号がノイズっぽくなり、それがHubを通じてネットワークプレーヤーに影響し、最終的にSPDIF信号のGndレベルが振られるからそのノイズがジッターとしてDACに影響するのだと思う。

要するに、デジタルオーディオと言ってはいるが、デジタルなのはクロックに同期してみた時の電圧レベルの『1』、『0』的な話であって、信号ノイズとしてはアナログ的に後段に伝わっていき、最後にジッターに化けると言う事でしょう。

これは 『 Digital Signal & Analog Noise Audio 』 と呼ぶのが正しい。 要するに、ノイズ(ジッター)の伝わり方に関しては、デジタルではなくアナログオーディオだよね。どうやってノイズの伝搬を止めるかを考えないと音は良くならない。だからシステム全般の電源の質を上げて、ノイズレベルを下げて行くしか音質を改善する方法は無いってことだ。これでは、本当のデジタルオーディオではないと思う。

多分、ノイズとジッターは紙一重なので、機器の中で ジッター <---> ノイズの入れ替わりを繰り返し、複雑な振る舞いをしているんでしょう。

今のデジタルオーディオは、アナログオーディオのシャーというノイズや歪を、形を変えて見つかり難い様に、ジッターとして潜り込ませた悪意のあるオーディオとも言えるか。

- 2017/01/21(土) 00:03:48|

- ジッターについて

-

| トラックバック:0

-

| コメント:7

大分以前にこのような記事(分割ライン以下)を書いたけれど、それを補足する。

『 ”データにエラーはない” だからデジタルオーディオは音が良い』 と皆思わされてきた。しかし、良く考えるとデジタルデータと言えどもその波形は全く異なっている。きれいな波形も有れば汚いノイズだらけの波形もある。デジタルの凄いところは波形がどんな汚くてもデータエラーになることはまずない、という点だ。

しかし、例えば下図のようにメモリーからデータを読み出す場合を考える。デジタル的に考えれば”1”、”0”の信号を読み出すだけで、デジタルデータに何の間違いもない。 しかし、同じ”1”、”0”と言ってもその波形に含まれるノイズレベルは全く異なっている。

この様にどちらのメモリーもデジタルデータとしては全く問題がないメモリーだが、この両者のデータを音楽データとして使う場合はどうなるか? このようなノイズの多いメモリーを搭載した機器は当然基板全体がノイズっぽくなる。ノイズとジッターは紙一重だから結果としてその基板はジッターを多く含んだ音楽信号を作り出す。

大事なのは、どちらも正しいデジタルデータを送り出しているが、それ以外にノイズも付加して送っていると言う事だ。

正に、

『 Digital Signal & Analog Noise Audio 』 である。

しかも今までの経験で言うと、同じメモリーでも書き込まれるデータの質によって出力するノイズの量が変わるようだ。きれいなデータを書き込めば出力される波形も綺麗になり、汚いデータを書き込めば出力される波形も汚くなる。

つまり前段がノイズっぽいと、そのノイズが後段に伝搬していくという事。(Gndを通じて後段にノイズが伝搬するというだけではなく、波形の汚さが伝搬していくのだと思う)

だから私たちは、

各段で発生するノイズを少しでも減らして波形を綺麗にしないと、システム全体のジッターを減らすことは出来ない。という事なんだろう。

再度、NASの電源(12V)を安定化電源直結とJungレギュレーターを入れた時とどっちが良いか聞き比べてみた。やはりJungを入れた方が立体感がうんと増す。

さらにHub(FX-08mini)の電源のACアダプター(スイッチング)を安定化電源に変えてみた。これも立体感がうんと増して良い。

この2点をやると驚くほど深みのある音になる。やはり電源の威力はすごいんだな。Hubの電源やマスタークロック関係にもJungを入れたくなるな。やり方を考えないと。

それにしても、DACから見るとはるか先にあるNASの電源の質でこうも音が変わるのが不思議ではある。理由を考えると、NASの電源が良くないと、ネットワークの信号がノイズっぽくなり、それがHubを通じてネットワークプレーヤーに影響し、最終的にSPDIF信号のGndレベルが振られるからそのノイズがジッターとしてDACに影響するのだと思う。

要するに、デジタルオーディオと言ってはいるが、デジタルなのはクロックに同期してみた時の電圧レベルの『1』、『0』的な話であって、信号ノイズとしてはアナログ的に後段に伝わっていき、最後にジッターに化けると言う事でしょう。

これは 『 Digital Signal & Analog Noise Audio 』 と呼ぶのが正しい。 要するに、ノイズ(ジッター)の伝わり方に関しては、デジタルではなくアナログオーディオだよね。どうやってノイズの伝搬を止めるかを考えないと音は良くならない。だからシステム全般の電源の質を上げて、ノイズレベルを下げて行くしか音質を改善する方法は無いってことだ。これでは、本当のデジタルオーディオではないと思う。

多分、ノイズとジッターは紙一重なので、機器の中で ジッター <---> ノイズの入れ替わりを繰り返し、複雑な振る舞いをしているんでしょう。

今のデジタルオーディオは、アナログオーディオのシャーというノイズや歪を、形を変えて見つかり難い様に、ジッターとして潜り込ませた悪意のあるオーディオとも言えるか。

- 2017/01/10(火) 17:44:35|

- ジッターについて

-

| トラックバック:0

-

| コメント:3

色々な経験を積んで、ジッターについての考えが深まったように思うので、今の考えをまとめておきたい。

一番大事なのは、”ノイズとジッターは紙一重” であり、”ノイズのあるところジッター在り” となってしまうと言うことだ。

デジタル回路でもアナログ回路でもほとんど同じように、ノイズによって ”波形の揺らぎ=ジッター” が起きていて、それがオーディオの音質悪化の大きな原因となっていると考えている。

大きな

デジタル

ジッター

(ソフトウェア

によるもの) | PCのOS、再生ソフト等の処理時間

の揺らぎによるもの | ソフトウェアの処理時間が不定なため、データの受け渡しが不定期になり、

音の再生のベースとなるBCLKなどが 不安定になるため。

|

| ジッター低減のための総合対策 | メモリーバッファーによる非同期処理などが必要。 |

小さな

デジタル

ジッター

(ノイズに

よるもの)

| PCのノイズがDACに伝わる | PCの強力な電源のイズがDACのグランドラインを揺らす。USBの絶縁

などが考えられるが効果は薄いようだ。 |

DAC内部のデジタル回路の

動作遅延によるジッター | 回路の遅延がノイズと相まってジッターとなる。対策はグランドの強化? |

DAC回路のグランドの振れ

によるもの | DAC内部の動作によりグランドが振れる。XTAL自体のジッターが多いと

よりノイズを増幅させ、よりジッターが増える。対策はグランドの強化? |

SPDIFなどのデジタル信号の

波形のノイズやリンギング | 機器間のデジタル信号にノイズが乗ったりリンギングを起こしたりすると、

受け取った側の回路のノイズが増え、ジッターを増加させる |

| ノイズ低減のための総合対策 | 電源や信号ラインにファインメットビーズを入れるのは絶大な効果あり。 |

アナログ

ジッター | アンプの各段電源の絶縁不足 | 出力段のグランドの振れが初段などに伝わる事で、アンプ初段にジッターが

加わる。グランドの分離絶縁が必要 |

| 電源グランドのノイズ源 | 整流ダイオードのリカバリータイムによるグランドの振れ |

重要なのは、DAC回路をいかにノイズレスな状態に保つかだから、やっぱりPCオーディオは難しいな。。。

- 2014/05/25(日) 22:55:29|

- ジッターについて

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

最近の私の実験でも、パワーアンプの電源のノイズを減らしたりグランドの引き回しを整えることで、著しく音質が改善されることが体験できた。また、一般的にも整流ダイオードをショットキー型や整流管に変えると電源ノイズが減ることにより音質が改善することは知られているが、音が良くなる理由はまったく説明されていない。(電源の10nS~ 1μS以下というようなパルスノイズが直接音質に多大に影響する理由がわからない)

私は、それらを説明するために、音質悪化の要因として ” アナログジッター ” と言う考えを持つに至ったけれど、そこに至る背景を整理したいと思う。

私は2つの仮定をして、アナログジッターという考えを持つに至った。 これが正しいのかどうか、今後じっくり確かめて行きたいと思っている。

| (1) | 人間の耳は電圧軸方向の変化(歪み)は感じ難いが、時間軸方向の不規則な変化(ジッター)は感じ易い |

| (2) | アナログアンプの音質の悪化の要因の多くが、電源ノイズを原因とする時間的に不規則な波形の揺らぎ(ジッター)である |

これは今までの常識と異なると思う。

特に大きなきっかけになったのは、DACの電源回路にファインメットビーズを多数入れた時の音質の改善とパワーアンプの電源回路を分離絶縁した時の音の改善が酷似していた事。デジタル回路は音質改善の要因はジッター低減しか有り得ない。パワーアンプでも類似の音質改善があるなら、ジッター低減によると考えるのが普通だろう。

私は人間の耳は電圧軸方向の波形の変化は、規則的であれ不規則的であれ感じ難いのだと思っている。(人間の耳が音を感じる原理から考えても説明できそうな気がする)

一方、人間は時間的な波形の揺らぎは感じ取り易いのだと思う。

そう思う理由は幾つか有る。

| (A) | 歪率が0.001%と言うようなトランジスタアンプの音より、数パーセントの真空管アンプの音の方が良く感じる。 |

| (B) | ムラード型の真空管アンプのドライバ段は、正負のアンプのゲインが適当でも音に違和感は無い。 |

| (C) | デジタル回路であれ、アナログ回路であれ、質の悪い音は酷似している |

| (D) | アナログアンプの音質悪化の要因の多くが電源の質の悪さであり、整流ノイズを減らしたり、グランドの引き回しを工夫したり、各段の電源を分離絶縁することで大きく改善することが出来る。(要するにアンプ回路そのものの質の悪さではなく、電源回路のノイズが原因だ) |

| (E) | 各種の電源ノイズを減らす事で音を改善出来るが、波形の電圧軸の変化のみでそれを人間の耳が聞き取れるとは思えない |

| (F) | 音として入ってくるノイズ(テープやミキサーのヒスノイズなど)は有っても気にならない。 電源回路のノイズによる音質悪化とは別物の様だ。 |

これらの事から考えて、前記の二つの仮説を立てないと音質悪化の原因についての説明がつかないように感じている。

- 2014/05/19(月) 15:57:22|

- ジッターについて

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

以前にジッターについて下記の様な絵を書いて分析してみた。今もこれは正しいと思っている。

これはデジタル系のクロックジッターに関する考察だが、要は ”ノイズとジッターは紙一重”と言うことだ。

そして、最近考え方が変わってきたのは、

”ジッターが有るのはデジタル系だけではない”と言うこと。

こんなことを言うと、”馬鹿か?”と言われそうな気もするが、

”アナログ回路にもジッターはあり、根本的に音質悪化のメカニズムはアナログ回路もデジタル回路も同じ” と最近は思っている。そう思った原因は、何より耳で聞いてのこと。質の悪いデジタル回路の音と、質の悪いアナログ回路の音は驚くほど似ているからである。

質の良いデジタル回路の音、質の良いアナログ回路の音は、

(1)各楽器の分離、立体感がよく、ダイナミックさが素晴らしい。

(2)ホールトーンや臨場感など音の奥行き感が素晴らしい

(3)音のフォーカスが良く、音像がくっきりしている

(4)高域が繊細でシンバルの音が”ツーン”という音。(質が悪いとシャリーンと言う賑やかな音)

であり、質が悪いとその反対になる。とにかくアナログ・デジタルどちらも質の悪い音はまったく同じ聞こえ方をする。

さて、次に ”アナログ回路にもジッターが有る”を証明しなくてはならないが、よく考えるとこれは意外に簡単だ。下図はデジタル信号でジッターが生じる原理を描いたものだが、まったく同じにアナログ信号でも急峻な入力が加わりグランドが振れれば出力信号波形は時間的にブレることはすぐ判るだろう。

要するに、”波形の時間的なブレ”をジッターと言うなら、アナログ回路でもジッターは起きている。

急峻な入力波形によるグランドの振れが出力信号にジッターを引き起こし、その結果、アナログ回路でもデジタル回路と同じ様な音の悪化を引き起こす。

一般的にオーディオの世界ではジッターと言うとクロックジッターの事を言っているが、Wikiでジッターを調べると下記のように書いてある。

『ジッターは信号波形の時間的な揺らぎであり、アナログ信号では厳密に一定周期で繰り返されるべき波形が部分的に早くなったり遅くなったりすることや、受信側で再生した場合にそれによって引き起こされる品質低下の要素を指す。』 まさに

”ジッターは信号波形の時間的な揺らぎ ”で、デジタル系のクロックだけに限ったことではないのだ。

アナログ回路でもグランドが振られる事で

”ジッター = 信号波形の時間的な揺らぎ ” が生じて、音質が悪化することがわかる。

私はこれをアナログジッターと呼ぶことにする。 人間の耳は ”電圧軸方向の波形の変異”は聞き取り難く、”時間軸方向の波形の変異=ジッター”は敏感に聞き取れるのだと私は考えている。そうでなければ電圧軸方向には波形の歪が大きい(リニアリティーの良くない)真空管アンプの音がトランジスタアンプより良く聞こえるはずが無い。これは従来の常識とは異なると思う。

従来のアナログアンプの音質改善の目的は電圧軸方向の特性改善に向けられていたのだと思う。根本的に考え方を変えて時間軸方向の変異(アナログジッター)の改善にフォーカスする必要があるのだと思う。

以上の様な経緯で、私は最近、アナログ・デジタル問わずグランド(電源)のクオリティーを上げるにはどうしたらよいのか考えている。特にジッターと言うものを意識はしておらず、”ノイズとジッターは紙一重”を座右の銘にオーディオの改善に精進している。

- 2014/05/02(金) 00:16:32|

- ジッターについて

-

| トラックバック:0

-

| コメント:4

いろいろ音を聞き比べながら、ジッターの種類について考察してみた。

私が耳で聞くかぎり、ジッターには少なくとも3種類あるように感じる。

| ジッターの種類 | 症状 |

| Aタイプ(大きなジッター) | 低音の量感が減る、迫力が無くなる |

| Bタイプ(大きなジッター) | 音場の広がりや、立体感、分解能が落ちる。

解像度(ビット数)が減る感じ。 |

| Cタイプ(小さなジッター) | 高域が濁る |

Aタイプは低周波で変調をかけられたジッターなのではないだろうか?

Cタイプは高周波のジッターでしょう。

Bタイプが正体不明な感じがする。

まあそのうち正体が判ってくるでしょうが、あくまでも予想って事で。。。

- 2013/03/06(水) 23:38:03|

- ジッターについて

-

| トラックバック:0

-

| コメント:3

ジッター = 時間的な波形の歪み (人間の耳はそれを聞き分ける)

PCオーディオのジッターについて考えると、ノイズや伝送線路での波形の歪みもジッターの元だから、ジッターの源を考えるといろいろ有りうる。

今まで私は、

(1)ロジック回路(デジタル回路)ではジッターが増えることは無い

(2)ノイズはノイズ、ジッターはジッター

と考えていたけれど、そうではなくジッターとノイズは相関関係が有り、両者の相乗効果で増えていくことが見えてくると、PCオーディオのジッター対策はとても複雑であることが判ってくる。それの対策としてはFIFO式のI2Sジッタークリーナーが一番良い様にに思うが、他にも対策があるだろうか???

- 2013/02/28(木) 00:04:31|

- ジッターについて

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

その後、再生ソフトの聞き較べをしてみたが、やはり差が少ない。PayPcmWinでもMediaPlayerでも大差ない感じだ。これは驚き。

これから判ることは、

(1)音楽再生ソフトやOS、USBなどによる大きく音を悪化させるジッター(大きなジッター)が有り、FIFOによるI2Sジッタークリーナーを使えばそれを取り除くことが出来る

(2)小さなジッターは回路により生じるジッターなので、FIFOによるI2Sジッタークリーナー自体からも生じる。それに対処するには、電源回路を強力にしたりPLLによるジッタークリーナーが有効だと思われる(まだ実験していないが)

と言っても良いと思う。

- 2013/02/20(水) 23:58:43|

- ジッターについて

-

| トラックバック:0

-

| コメント:4

かなりいける。いい感じ。

(Win7+PlayPcmWin+HifaceEvo(絶縁電源))音のフォーカスも良く、臨場感、広がりも良い。音に深みがある。低音の量感も歯切れ良さもバッチリ。私の言う大きなジッターがほとんど無い感じだ。

SDTrans384と比べてみたが、裸のSDTrans384よりは良いかもしれない。ジッタークリーナー付きのSDTrans384には負けている感じがする。音の滑らかさが今一歩。小さなジッターが少し残っているかな。

まだ、試作基板で部品がバラバラついている事を考えれば改善は可能だろう。今後が楽しみだ。

曲の鳴り出し• 鳴り終わりが2秒ほどかかる(完全非同期の証拠)が、私は気にならないが。。。

PC側の再生ソフトによる音の差が無いみたいだ。もう少し聞き込んでから判断しよう。

- 2013/02/16(土) 15:32:37|

- ジッターについて

-

| トラックバック:0

-

| コメント:8

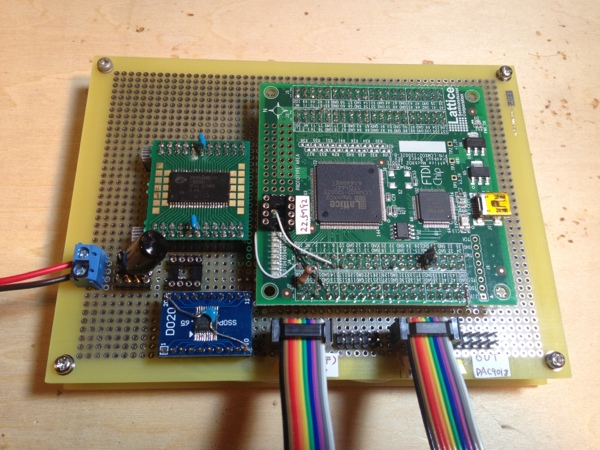

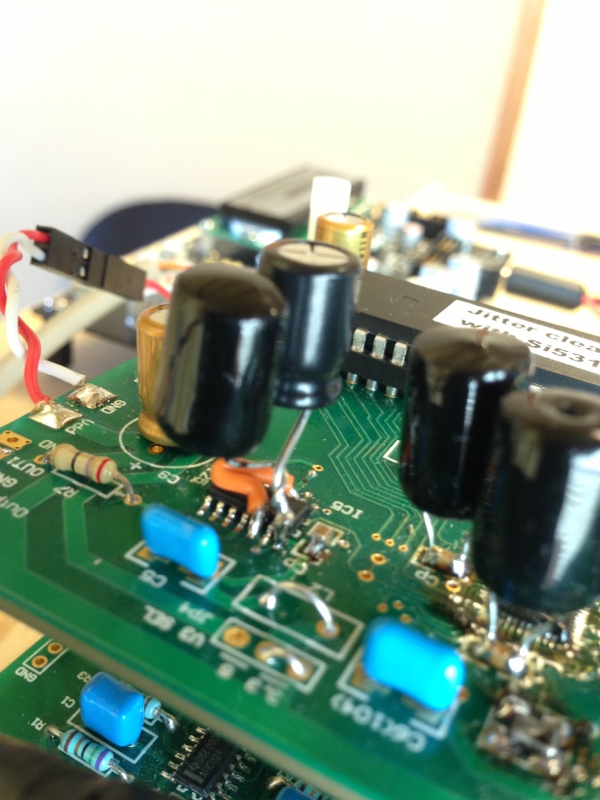

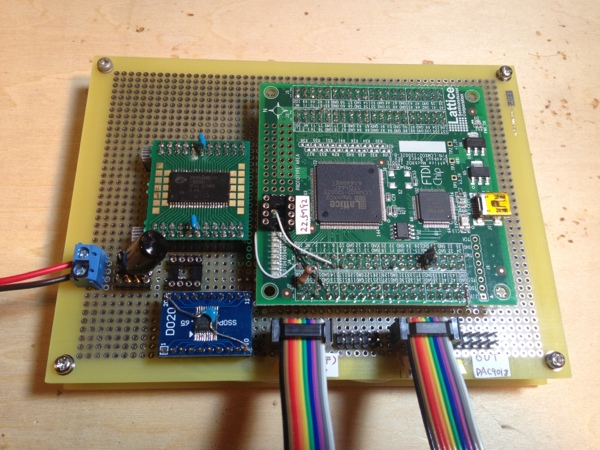

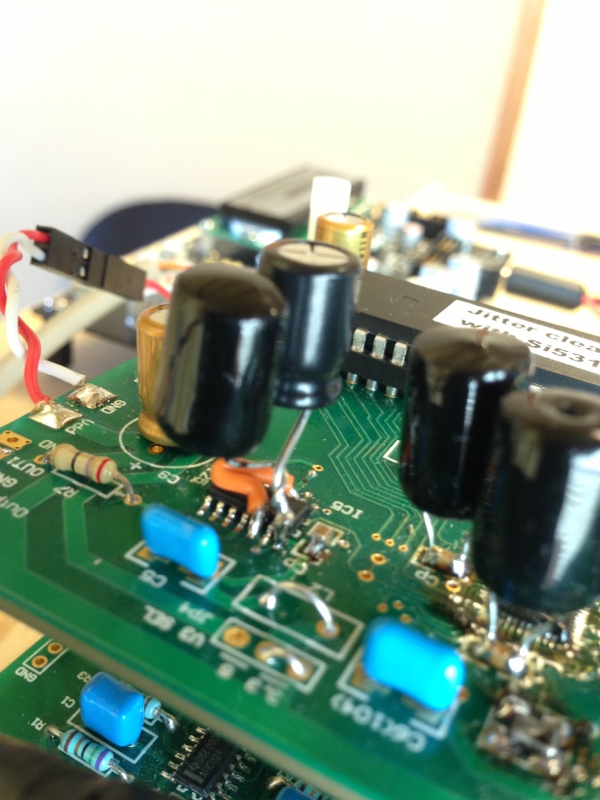

Keiさん作の”FIFOによるI2Sジッタークリーナー”が来た。

FIFOを使ってDDCから来るI2Sを完全に非同期化し、BCLKのジッターをクリーニングする。

FPGAで組まれているが、FPGAのジッターが大きい恐れが有るので、さらに最終段にF/Fを付けてクリーンなクロックで叩き直しているとの事。

PCオーディオの最終兵器か!?

うーん、楽しみだ。明日はちょっと忙しいので、週末のお仕事だな。

PC+XMOSやHiFaceEvoの音がどのように変身するか。。。

- 2013/02/14(木) 21:50:04|

- ジッターについて

-

| トラックバック:0

-

| コメント:1

以前に下図のように書いたけれど、今は大きなジッターは時間軸の揺らぎでは有るけれど、BCLKがFM変調のような変調を受けるからだと思っている。そう思う理由は、大きなジッターは低音や中音にまで影響しているからで、小さなジッターが高音を濁すのとは対照的で、何らかの低中周波数的な変調を受けているとしか思えないから。

- 2013/02/13(水) 00:16:45|

- ジッターについて

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

ノイズとジッターは紙一重だと言うのが判ってきて、気がついたことが有った。

広い意味での”ノイズ=電圧軸方向の揺らぎ”にはノイズと歪みがある。

きっと”ジッター=時間軸方向の揺らぎ”にも幾つか種類があるに違いない。

私が耳で聞いて感じる

”大きなジッター=再生ソフトやDDCによる音の悪さ”

”小さなジッター=高音の濁り”

は、きっと根本的なジッター発生のメカニズムが違うのだろう。

世間一般では、”ジッター=小さなジッター”のことを言っているようだけれど、それとは違う種類のジッターが有るはずだ。

感覚的には大きなジッターはクロックにFM変調をかけたような感じかな?

だから低域にまで影響が出るのだと思う。原因はわからず。。。

- 2013/02/11(月) 22:50:22|

- ジッターについて

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

ジッターの考察を続けてきて面白いことに気がついた。

今まで何度も言ってきたが、私はハイレゾ音源が音が良いと思ったことは一度も無い。(Blogのサブタイトルに反するが。。。)我が家のD/Aコンバーターの質が良くなれば良くなるほど44.1KHzの音で十分だと思っている。

それをイメージにするとこんな感じだ。

それの証明。

デジタルオーディオの音質はBCLKのジッターに大きく影響され、ジッタの量はXTALやロジック回路や電源の質で決まってきて、それはnsec単位(ppmではなく)で現れてくるのだから、音楽のサンプルレートが早かろうが遅かろうが各サンプルポイントでのジッター量は変わらない。よって音の質はどっちも変わらない。。。(この図だとサンプリングはワード単位だから少し乱暴な説明だけどご勘弁を)

安いD/Aコンバーターがハイレゾの方がベターなのは、ローパスフィルターの質が悪いからサンプルレートが高い方が遮断帯域と音声帯域が離れている分ゴマカシが効くから。

ハイレゾ音源は、質の良くないD/Aコンバーターのために有ると言うことならその効果を否定はしないが、ハイレゾ音源が本質的に(HiFi的に)優れているかのごとくに言うのは恥ずかしい。。。

DSDが音が良く聞こえるのは、超高サンプリングの各ビットのジッターを平均化して聞く事になるから、ジッター成分が無い様になるからだと言う説明を聞いた。それなら納得できる。本質的なHiFi化ではなく、安い機材でいかに音を良くするかという努力であると言うのなら良く判る。(それを本質的なHiFi化であるかの様に言うのは恥ずかしい)

- 2013/02/04(月) 23:43:30|

- ジッターについて

-

| トラックバック:0

-

| コメント:1

ジッタークリーナーの出力バッファのジッターが気になったので、電解コンとPPSDのパスコンを入れた。音の焦点がより合う様になった気がするが、差は少ない。これだけではよくわからないな。(*^^*)

- 2013/01/31(木) 13:04:23|

- ジッターについて

-

| トラックバック:0

-

| コメント:3