DACの電源もまだ完璧じゃないので、何とかしよう。

パワーアンプと同じように、各段を完全にトランスごと分離するなら、

DAI用5V

DAC用3.3V

DAC用5V(アナログ)

を分けないといけない。なんかスマートにやる方法はないものか。。。

3.3V電源の手ごろなのを売ってないんだよね。。。

今のところ、DACの音に不満はないのだが、きっとやれば改善するんだろうな。。。

- 2014/03/31(月) 00:05:17|

- DAC

-

| トラックバック:0

-

| コメント:4

ブロック図的には凄くシンプルなので、最近ほとんど変わっていない。だが、アンプがものすごく良くなった。MC-368BSEの電源を分離して抜群に良くなった。早く電源トランスも3個に分離したいところだ。

DACは今のところまったく不満はない。凄いことだ。8パラも実験してみたいが。

実は今一番手を入れたいのは、スピーカーというかネットワークだ。特に高域側のクロスオーバーがどうもイマイチな感じだ。N7000もちょっと接触不良気味。

ウーハーの効率は高々98dB位で、ホーンは115dBくらい有るからどうしても16dB以上は減衰させないとならない。アンプ改善が一段落したら2WAYマルチに戻すかなー。。。低域はBRYSTONで、中高域は二階建MC-368BSEなら良いバランスだと思う。

明日はファインメットビーズをデジタル系のあちこちに入れまくってみようと思う。

- 2014/03/28(金) 23:54:25|

- システム解説

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

値段が下がったファインメットビーズを、下記のお店から20個購入した。

アークス以前は1個500円だったので、恐る恐る使ったが、今回は1個150円なので気楽に使えるね。

効果は抜群だったので、どこに使うか楽しみだ。

アクティブ電源、ダイオード整流出力系、デジタル信号出力系どちらに入れても効果があった。高周波ノイズを発する電源部、デジタル部同士やアナログ部を繋ぐ場合には必須と言っても過言ではないでしょう。

高周波ノイズはデジタル回路に入ればジッターを自己増殖させるし、アナログ回路に入ればノイズを自己増殖させて、いずれでも高域の濁りや分解能の悪さを引き起こす。この外観で1個150円と聞くと高いイメージだが、効果を考えればコストパフォーマンスは高いと思う。

- 2014/03/25(火) 22:40:29|

- 電源回路/アイソレーション

-

| トラックバック:0

-

| コメント:7

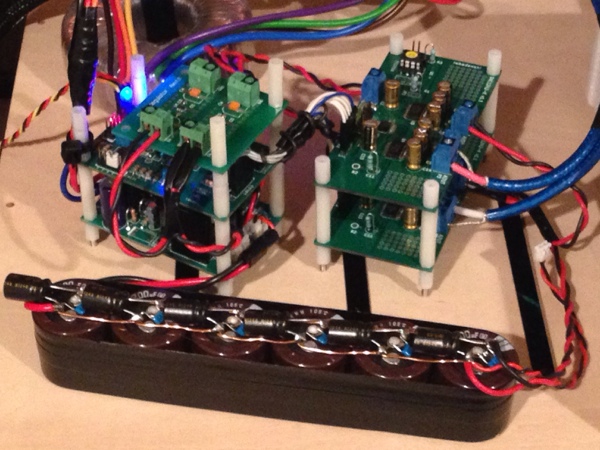

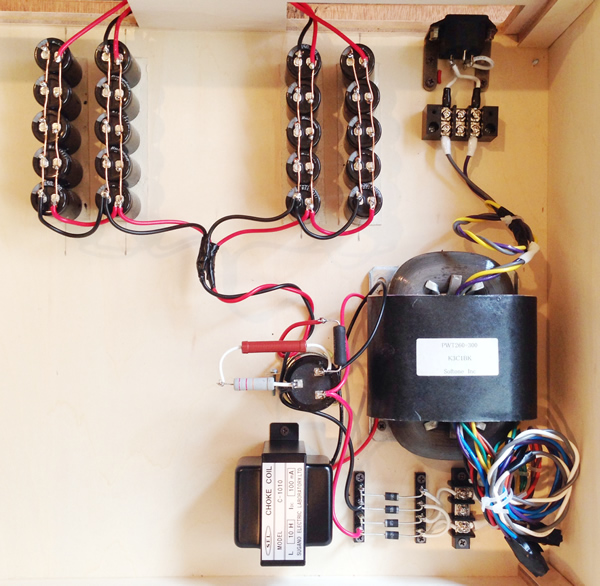

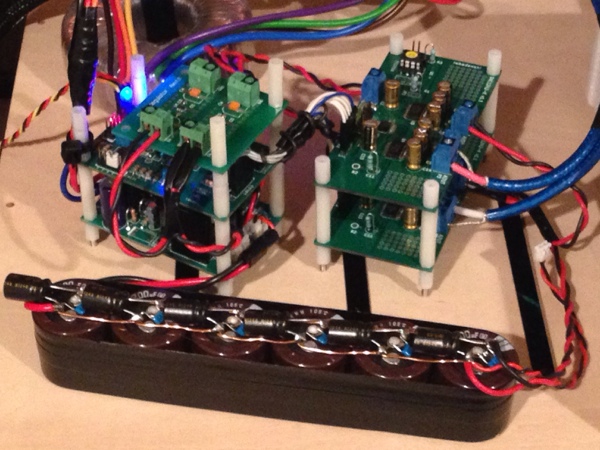

パワーアンプの電源回路をいじくってみて、オーディオの回路は電源が命だと言うのが身にしみて判ったので、DAC回路の電源改善にも取り組みたい。今はDACチップは4パラで不満はないのだが、8パラも試してみたいなー。

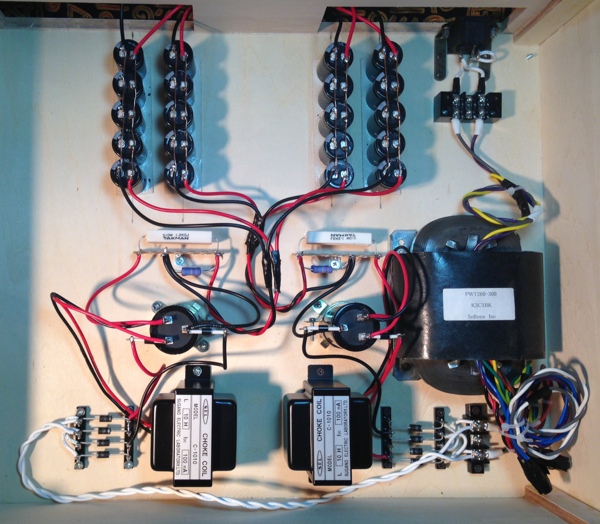

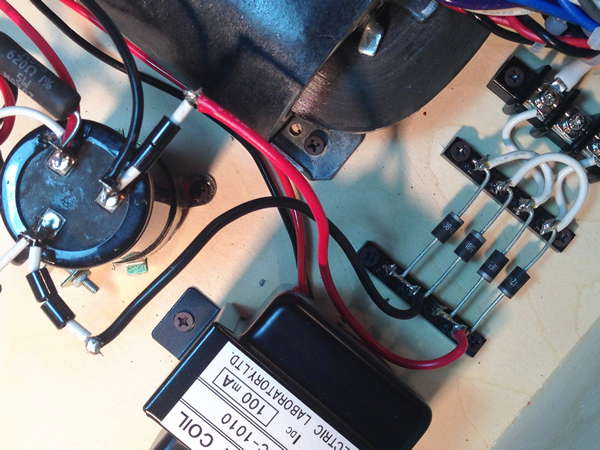

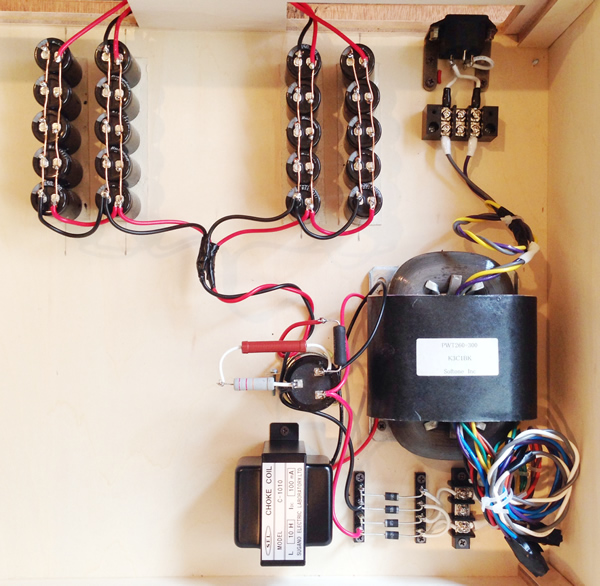

オーディオ帯域でのノイズ低減にはチョークコイル、高周波帯域でのノイズ低減にはファインメットビーズアレー、安定した電源エネルギー供給にはコンデンサーアレー。これで各回路間での電源を経由した信号の回りこみをシャットアウト出来る。

ファインメットビーズの価格が下がったそうなので、このようにジャンジャン使いたいね。

経験上、3WAYで5段のコンデンサーアレーが一番良いと思う。低抵抗のチョークコイルが無いかな?

- 2014/03/22(土) 00:37:31|

- DAC

-

| トラックバック:0

-

| コメント:4

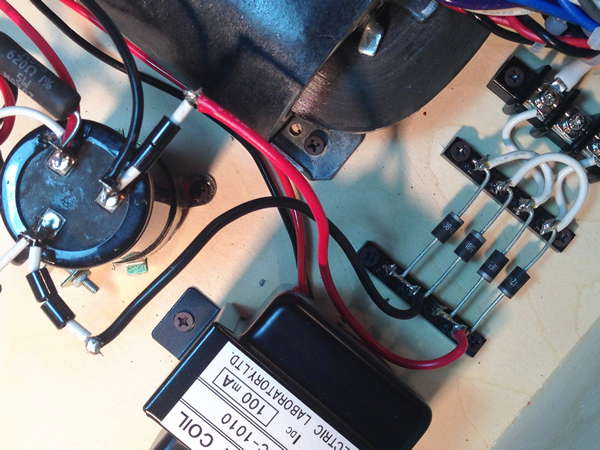

初段とドライバー段の電源をダイオード以降分離した。ファインメットビーズも入れてある。トランスはまだこないので、とりあえずの改良のつもりだったが、やってみたらすごい効果だった。音の広がり、ダイナミックさがグンと増した。しかもドラムのパシッという音が滲まないからうるささも無い。実に伸び伸びとしてキリリとした音だ。

特にチョークが間に入ったから分離が良くなったのだろう。電源の分離の効果はこういう音質の差になるのか!

電源の改善で、一体どこまで良くなるのだろう。驚くばかりだ。回路は何もいじっていない。ごく普通のムラード型だ。こんな単純な回路からこんなに凄い音が出るなんて。

アンプの音質のほとんどは、電源が決めていると言っても過言ではない。増幅回路自体は単純な回路で十分音が良く、電源を分離しなければ、増幅素子本来の力量は全く発揮されない。

電源トランスも分離すればより良くなるのか、それともチョークが入っていれば十分なのか、結果が楽しみだ。

(残念ながら電源トランスの到着は4月の予定)

アンプの音質の良し悪しを語るとき、歪率や周波数特性などの定量的な結果論で語るのは意味がない。これからはどこに悪化の要因があるのか、それによってどのように音が変化するのかを定性的に語る必要がある。(もちろん定量的にも語れたらベストだが)

アンプの音質劣化の要因と症状について、下図が正しいと思う。オーディオ帯域での各段の信号の干渉を防ぐための電源の分離(絶縁)と増殖型高周波ノイズの削減が最重要なのだろう。

- 2014/03/18(火) 20:45:51|

- 電源回路/アイソレーション

-

| トラックバック:0

-

| コメント:6

整流ダイオードにファインメットビーズを入れて、音のフォーカスの大事さを再認識した。楽器の数が減ったように感じる。フォーカスが悪いと一つの楽器がユニゾンで鳴っている様な感じだったり、ボーカルの口の大きさが大きくなった感じで、全体に楽器の数が増えたように感じる。(有る意味気持ちよいのだが)

整流管(整流ノイズが無い)を使ったアンプの音が心地よいと言うのはこういうことなんだね。

このことで気が付いたことがある。

以前に下のような記事を書いたけれど、正に ”ジッターとノイズは紙一重”なのだと思う。

高周波で加わるノイズとジッターは、”増殖型ノイズ”として同じ範疇に入るのだろう。

ジッターはもともとは時間軸のズレで、高周波ノイズは電圧軸のズレだけれど、それが加速度的に増殖するところが似ていて、(高周波ノイズが乗ると信号が高周波で変動する、信号が変動するとノイズも増える)その根本原因を退治することは音質改善に多大な効果があるのだと思う。

ジッターとノイズは紙一重Ⅱ (ジッターの生い立ちと性質について その3)前回、ロジック回路自体に1段当たり数十psのジッターが有りうると書いたけれど、もしその程度なら元発振のXTALの10~100ps程度のジッタなんて問題にならないはずだが、実際はそれが耳で判別出来るのが不思議に思った。だが、下図のように考えると、納得がいく。

元発振のジッターの低さは、全体のジッターとノイズが加速度的に増えるのを抑える効果があるのだと思う。

こういうことを考えるにつけ、

ジッター ≒ ノイズなのではないかと考えるようになって来た。

- 2014/03/16(日) 22:32:50|

- 真空管アンプ

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

今日初めて実感した。良い音というのは、抑制が効いた(良くダンプされた)音で、かつフォーカスが良く、それにより分解能も高い音だということが。にぎやかで分解能が高く聞こえるうちは本物ではない。この違いが耳ではっきりと体感出来た。

ファインメットビーズをダイオード整流回路に入れてから、音のフォーカスの良さは抜群だとわかる。 実に深く雄大で澄んだ音になってきた。

電源の改善で一体どこまで音が良くなるのか不思議だ。全段完全分離に期待している。

各段の電源の分離とコンデンサーアレー化、ファインメットビーズの挿入をして、はっきりわかってきたことがある。電源により音が悪くなる原因は大きく二つ有る。

一つは電源の絶縁が良くない場合。ここで言う絶縁とはAC100Vとの絶縁もあるが、それ以上にアンプの各段の電源間の絶縁だ。考えてみれば当たり前だ、アンプが動作すればそれに電気を供給している電源も振られる。各段の電源が絶縁されていなければお互いに影響するのは必至だ。CとRだけで出来たバイパス回路くらいではその影響は取りきれない。電源トランスを分離して絶縁するしかない。

もう一つはダイオードによる整流ノイズなどで電源が小刻みに振られる。ノイズが加わるとジッターが加わったのと同じように波形にゴーストが加わり、音のフォーカスが悪くなり、滲んだ音になる。一つの楽器の音が幾つかの音に化けてしまう。

これらをなくするためにはやはり下図のような構成にして、各段の電源を分離絶縁し、ファインメットビーズでダイオードのノイズを取り除き、コンデンサーアレーでフィルター能力と電源供給能力を高めるしかない。

- 2014/03/15(土) 22:18:33|

- 電源回路/アイソレーション

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

風呂に入って、心を落ち着けて聞いてみたが、やっぱり下記のような印象だ。

楽器の周りの余計な音が無くなって、一聴すると音数が減ったような印象を受ける。

だが、よく聞くと各楽器の音がストレートでフォーカスが合っている感じだ。

昔のアナログテレビで電波状態が悪いと画像にゴーストが出たが、それと同じような感じ。

ファインメットビーズを入れるとそのゴーストがとれる。音色や空間表現は変わらない。

ゴーストバスターズ! だね。

ファインメットビーズが手元に4個あったので、MC368-BSEの2階建て電源の整流回路(ダイオード)に入れてみた。ダイオード整流時のスパイクがとれるはずだが。

聞いた感じは、音が滑らかになり、楽器の周りの余計な音が無くなったように感じる。

だが、最近かなりアンプのレベルが上がっているので、劇的な変化と言うほどでもない。

もしかしたら気のせいかもしれない。。。うーむ。もう少し聞き込んでみよう。

明日にでも、整流回路とチョークを初段とドライバー段で分離することにした。

電源トランスはまだ出来てこないので、それまでの繋ぎとして。結構効果あるかも。

トランスが着たら、全段独立電源の実験がすぐに出来る様にしておこう。。。

- 2014/03/14(金) 23:22:54|

- 真空管アンプ

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

6SN7が振動を拾うので、制振リングを入れてみた。

音が滑らかな感じになったような気がする。気のせいかもしれないが。:-)

フラシーボも楽しもう!

真空の中を電子が飛んで、それをグリッドがコントロールして音が出ていると思うと、とても素敵だと思う。

このアナログ感がたまらない。。。これほど素敵なアピールをする電子部品は他にないよね。

囲炉裏のような癒しを感じる。

- 2014/03/13(木) 22:50:55|

- 真空管アンプ

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

ローノイズで有名な、

AMPEREX製 "GLOBE LOGO" 8 point disk getter タイプの6DJ8を入手。ペアで5000円ほどなのでまあまあリーズナブル。これもオランダ製。テクトロオシロから抜いたものだそうで、測定器用の高精度バージョンだな。一番右のが 8 point disk getter タイプ。独特のディンプルの有るゲッターが見える。他はOリングゲッター。

早速6DJ8三兄弟で比較してみた。音は 8 point disk getter タイプがダントツ良かった。

手持ちだったAMPEREX製と比べると分解能が2段階ほど素晴らしい。

PhilipsECGと比べると、分解能は同等に素晴らしい上、さらに中低域の歯切れ良さが加わって音の繊細さが一段階素晴らしい。PhilipsECGは、8 point disk getter タイプと比べると少しモッサリして聞こえる。

ナチュラルサウンドって感じ。分解能が高くてオンな感じなのだが、音の広がりと重厚感も良く、楽器の立体感もグー。今までで最高で私好みだ。

うーん、こんなに変わるんだね。びっくり。高級な真空管ってのは何が違うんだろう??

真空管交換はオペアンプ交換より遥かに楽しいね。

次に気になるのはテレフンケン製かなー?ペアで2万円近くするからちょっと無理だけどね。。。こいつで十分な気がする。

- 2014/03/11(火) 21:11:42|

- 真空管アンプ

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

しばらく出張していたBRYSTON 4B-STが帰還したので、 最近改善著しいMC368-BSE(2階建てチョーク付電源)と比較してみた。

以前は、BRYSTON 4B-STが繊細さではるかに勝っていたが、今は驚くほど似た感じの音で、どちらも素晴らしい。ブラインドで聞いたら区別できそうもない。低域から高域までのフラット感、音の広がり、楽器の立体感、音のきれいさ、どれも甲乙付けがたい感じ。

うれしい。やっとここまで来たんだな。全段独立電源にすれば、いよいよ追い越せるかもしれない。

はっきり判ったのは、トランジスタアンプと真空管アンプで根源的な音の違いは無いって事と電源の重要さだね。

- 2014/03/09(日) 22:36:49|

- アンプ

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

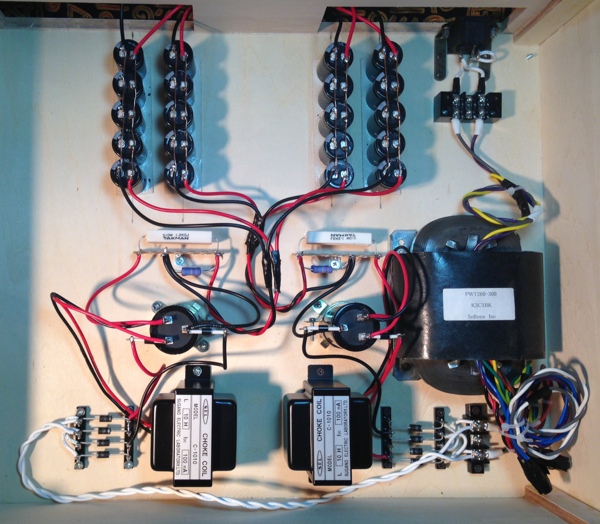

二階建て電源にチョークを追加した。

10Hとインダクタンスが大き目のもの(2500円)を選んだ。トランスの電圧が低いので、チョーク入力には出来なかったので、普通にコンデンサ入力にした。近々3電源化を目指しているので、チョークは2個買っておいた。

余計な音が出なくなり、分解能と音のキレイさがグッとアップ。

PhilipsECGの6DJ8にして音の切れの良さと雄大さが素晴らしくなっていたので、さらに音のキレイさが加わって、凄くいい感じ。

楽器のディテールが素晴らしく聞き取れる。まるで違う楽器の様に聞こえるものも有る。

いやー、真空管アンプの電源も奥が深い。こんなことでこんなに良くなるなら、まだまだ改善できそうだな。

3電源化(全段独立電源)が楽しみだ。R-COREトランスの生産(4月上旬)を待とう。

- 2014/03/08(土) 22:18:50|

- 真空管アンプ

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

一般的な真空管アンプの設計を見ていると二つの流派に分かれているような気がする。

一つは昔ながらのルックス重視のノスタルジータイプ。もう一つは回路の複雑化を図った回路技術重視タイプ。

でも私はどっちにも馴染めない。

シンプルでかつ丁寧な設計や部品選びをしたものがベストなはずだ。

ノスタルジータイプ:シングルアンプや300B+整流管など使ったアンプも味わいがあるから好きだけど、高忠実度を求めるならちょっと違うよね。徹底的に高忠実度を目指して最後にちょっと味付けするならわかるけど、最初から味付けに走ってしまっては高忠実度は目指せない。趣味としてはそれでも良いけど、私の目指すオーディオではない。

回路技術重視タイプ:真空管と半導体のハイブリッド回路が結構多いけど、何が目的でそうしているのか良く判らない。小型なアンプで真空管アンプの音の雰囲気を味わいたい?回路技術を自慢したい?半導体使うなら全部半導体でやったほうが良いんじゃない?真空管は振動にも弱いし、真空管のバラつきが多くてあたりはずれがあるし、電源入れてすぐに音も出ないし、デメリットも多い。私には悪い所同士を組み合わせているように思えてならない。

まあ、大多数の真空管アンプマニアがこのどっちかなんだから、プロとしては好むと好まざるとに関わらず、このどっちかにならざるを得ないんでしょうね。

”真空管アンプは真空管で音が決まってしまうから単純だ”なんて巷では言われているようだけど、まったく嘘だよね。回路の組み方や部品、電源構成でまったくレベルが違ってくる。純粋真空管回路でも徹底的に改善すれば、まだまだ凄い音が出せると思う。

私は少なくとも、

”バランス&オフセット対応DACチップ直結、全段バランス回路、中間トランスによる結合コンデンサレス、全段別電源+チョーク+コンデンサーアレー”

を実現しないうちは、純粋真空管アンプの本当の実力を知ったとは思えない。そういったベストな真空管アンプを実現しても良い音が出ないなら純粋真空管アンプを卒業するけど、ほとんどの人がまだ聞いたことないでしょ。きっと凄い音が出ると思うな。

さーて、どうやって実現しようか。。。回路には自信が付いたが、メカ的に苦労が多いよなー。。。

- 2014/03/07(金) 00:20:26|

- 真空管アンプ

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

PhilipsECGの6DJ8を入手した。JANなので、軍用のですね。

安く出ていた(5本で2000円)ので、本物かどうかも疑わしいし、あまり期待していなかったんだけど、聞いてびっくり。AMPEREXよりすばらしい音の広がりと楽器の立体感。

ダイナミックで音の広がりと重厚感ががぐんと良くなった。精度の高いカラー写真って感じ。繊細さがもう少しあればパーフェクトだ。なにか判らないが、製造上の精度が良いんだな。これは本物だ。偽物ではこの音は出ない。6DJ8も6種類くらい持っているが、これが最高だ。うーん、上には上があるもんだ。

こうなると金足の6922やテレフンケン製、ディスクゲッターのAMPEREX、英国ムラード製なども試してみたいものだ。。。

- 2014/03/06(木) 22:13:22|

- 真空管アンプ

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

さて、真空管アンプの改善が随分進んで、音の響きや広がり、楽器の立体感など本当に素晴らしくなった。

その後真空管も色々入れ替えて試してみたが、今の組み合わせが一番だった。

電源の分離効果は凄いものがある。率直なところ、1電源の真空管アンプを聞いてももう感動しないだろう。

だがだんだんにその音に慣れてくると、もっと高みを目指したくなるもので、困ったものだ。

音の雄大さでは勝っているが、音の繊細さだけは、まだBRYSTONに負けているような気がする。

何が原因かは皆目検討もつかないが、今後も色々やってみるしかないだろう。

改善案としては、

(1)初段とドライバー段の電源分離: R-COREトランスが在庫切れなので製造待ち。

(2)整流回路(ダイオード)にファインメットビーズを入れる

(3)初段をSRPPに??

(4)初段も完全バランス回路化し、DACチップのバランス出力を直結(オフセット電圧対応)

(5)中間トランスを入れて結合コンデンサーを無くす

くらいかな? 電気的にはすぐにでもやりたいのだが、なかなかメカ的に手強い改善ばかりだな。。。

- 2014/03/04(火) 23:20:53|

- その他

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0