今のヘッドホンシステムの音を一言で表現するなら”奥深い音"になったということだと思う。Shelby Lynnの口の形や顔の形、生ギターの音が立体的に楽器全体から発生している様子などが見えてくるような気がする。単純なDレンジとかFレンジなんてものではなく、3Dレンジとでも言いたいような楽器の立体感だ。

だがまだ耳がそれについて行っていないように感じている。システムと耳は抜きつ抜かれつで進歩していくので、時々非同期になることがある。いろいろな曲を聴いて”なるほどこういう音か”と感心しながら同期を取っている。

次にシステムのどこを改善すべきなのかはまだ見えてこない。

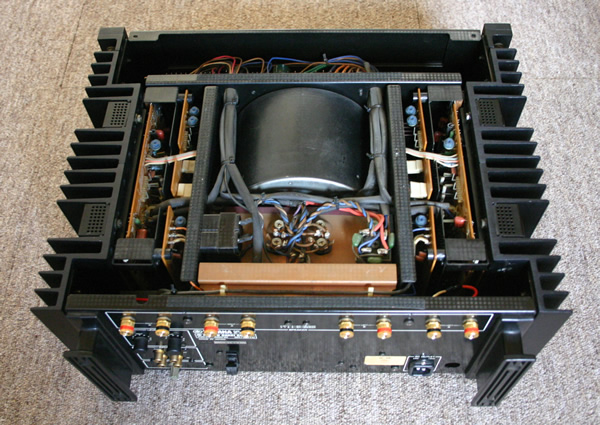

ひとつ喜ばしいのは今のステージでもヘッドホンアンプにしているYAMAHAのB-5はまったく破綻していない。まだまだ隙の無い音なのでうれしい。

- 2012/10/17(水) 23:53:21|

- ポリシー

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

ヘッドホン用D/Aシステムの音だが、聞き込めば聞き込むほど黒光りのする蒔絵の漆器の様な音だと思う。

最初聞いたときは、歯切れの無いおとなしい音かな?と思ったのだが、よく聞き込むと細部も聞き取れるし、音に色気と深みがあり、低音も歯切れ良くかつ密度濃く朗々となるし、中音は色気と歯切れが同居し、高音はとてもきれいな音。

この音に慣れてくると実に耳に心地よい。クラシックの弦が色気たっぷりだし、ジャズもタバコのにおいがして来そうな感じだ。グレングールドのピアノとうなり声が今まで聴いたことの無いような深い音でディテールまで聞き取れる。

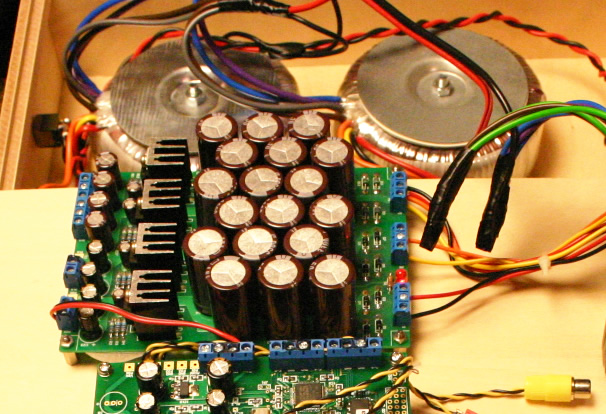

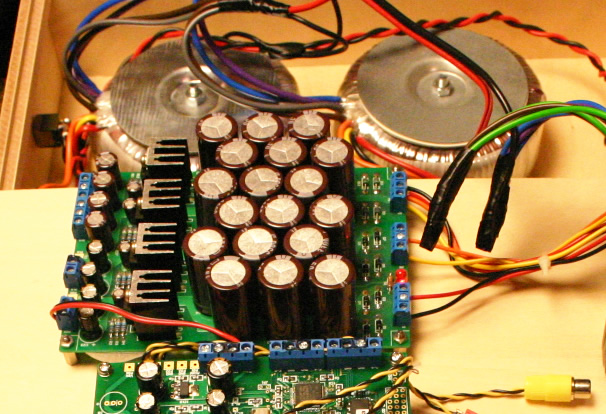

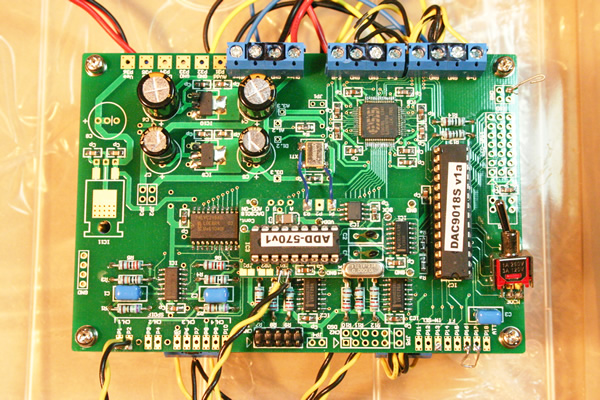

DAC9018S基板、ディスクリートI/V変換基板の良さにプラスしてコンデンサーアレーの効果が出ていると思う。電源の二次側のコンデンサーアレーの容量や構成を調整することで、かなり音質をコントロールできるようだ。

今まで聞いていた音から、思っていた方向と違う方向に進化した感じで、戸惑いもある。バシバシと耳を刺激する音ではないし、細部を聞き取るためならもっとはっきりした音が良いだろう。これとは違う方向性もあるような気もする。

さてこの良さを生かしてさらに進化させるにはどの方向に進めばよいのだろう?

- 2012/10/12(金) 16:01:35|

- システム解説

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

この写真の藤原さん設計の電源基板と我が家の完全ツインモノ+コンデンサーアレー電源の音を比較してみた。

写真の電源基板は、レギュレーターの一次側のコンデンサーが2万マイクロF程度であり、二次側は1000マイクロF程度。一方、我が家の電源回路は一時側は6800マイクロF程度、二次側は3万マイクロF程度。ちょうど逆の構成といっても良いかと思う。(それだけの差ではないので、比較するのに無理があるかもしれないが)

完全ツインモノ+コンデンサーアレー電源はさすがにセパレーションは良く、低音が豊かで良く中身が詰まった音という感じ。一方写真の電源はメリハリがよく輪郭がはっきりする感じ。

ちょっと意外な感じだった。前者の方が和服美人という感じで後者がワンピース美人という感じ。どちらもきれいな音で甲乙つけがたいけれど、音の出方はかなり違って聞こえる。

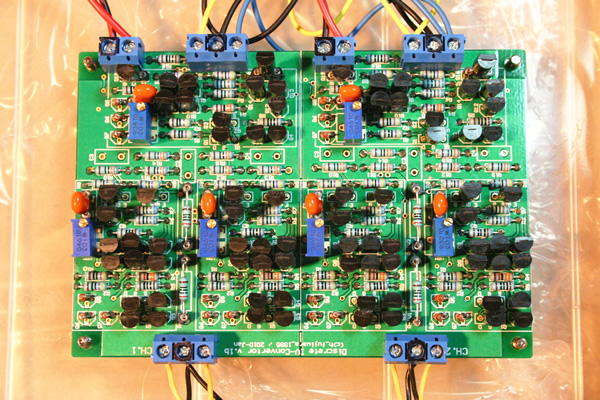

一般的にトランジスタアンプの音は音の輪郭を強調し音の密度が低い様な感じがするので、私はあまり好きではなく、ライントランスを愛用しているのだけれど、藤原さんのI/V変換基板はライントランスなしでも十分満足できる音の密度であったが、完全ツインモノ+コンデンサーアレー電源にしたら益々密度が濃くなり、柔らかい感じの音になった。クラシックの弦の音がとても気持ちよい。

電源回路でかなり音が変わるというのを再認識するとともに、どうすれば理想の音になるのか判らなくなってしまった。

- 2012/10/10(水) 00:07:35|

- システム解説

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

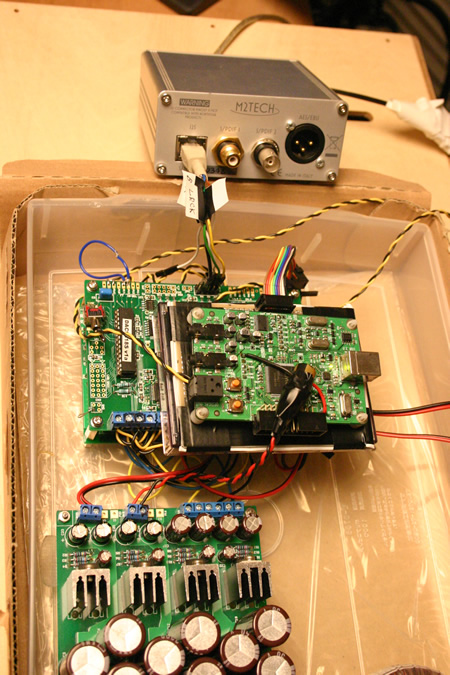

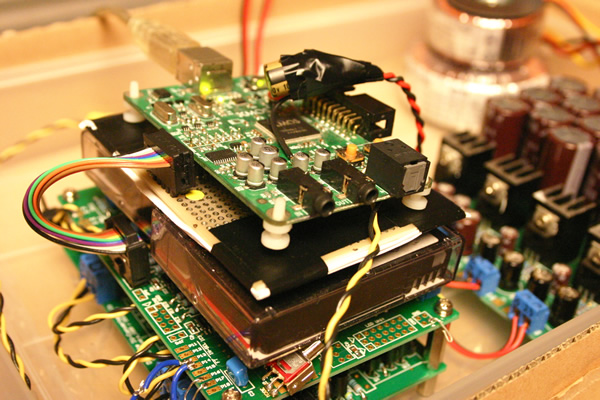

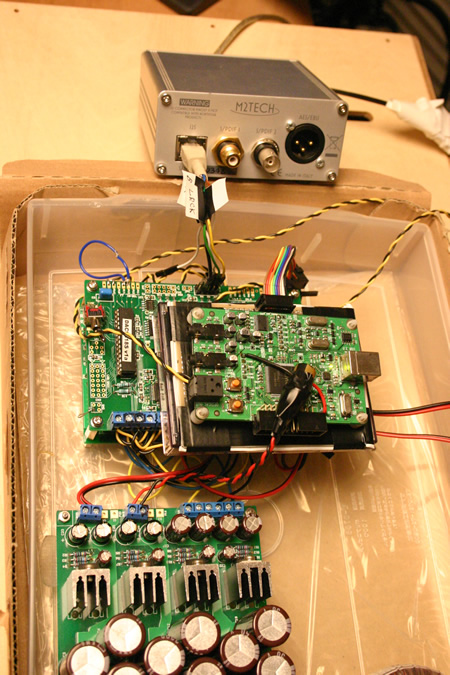

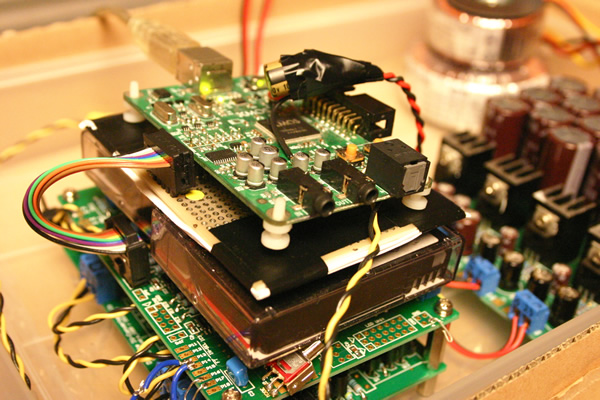

DAC9018基板とIV変換基板をツインモノ電源に繋いだ。なんだかアクロバチックだ。

音は今晩もう少し聞いてからレポートしよう。(今はTVがついていてよくわからない。。。)

- 2012/10/08(月) 20:25:20|

- システム解説

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

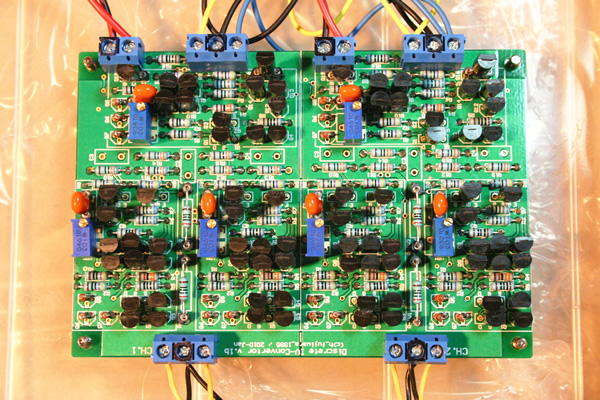

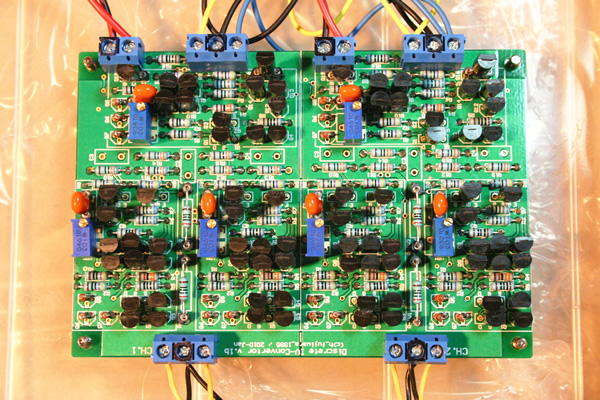

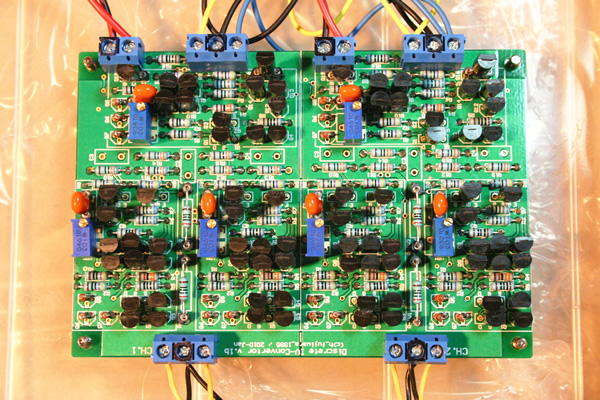

いま一番気になっているのは、このIV変換基板。ライントランスなしで密度の濃い良い音が出るのがすばらしい。

I/V Converter 基板

実に良い音だと思う。DACチップの差よりこれによる音質改善効果の方が大きいように思う。

PCM179Xにも繋いで確認してみたいな。電源も変えてみたいし。さてどうやって実験するかなー。少し配線がめんどくさい。。。

- 2012/10/07(日) 23:46:03|

- システム解説

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

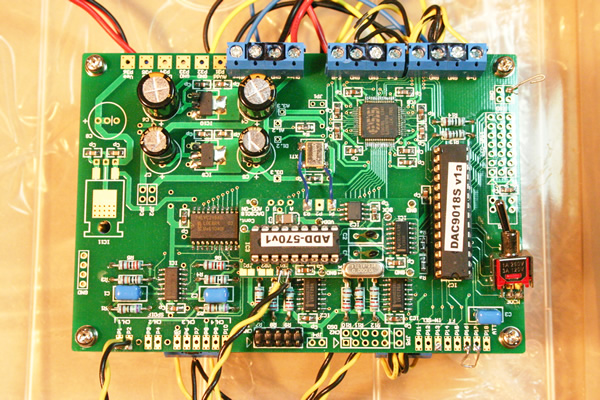

借用中のDAC9018S基板だが、実にすばらしい音だと思う。最近もっぱらこれの音を聞いている。耳は素直に聞きたいものを欲するから、これが良いのは間違いない。

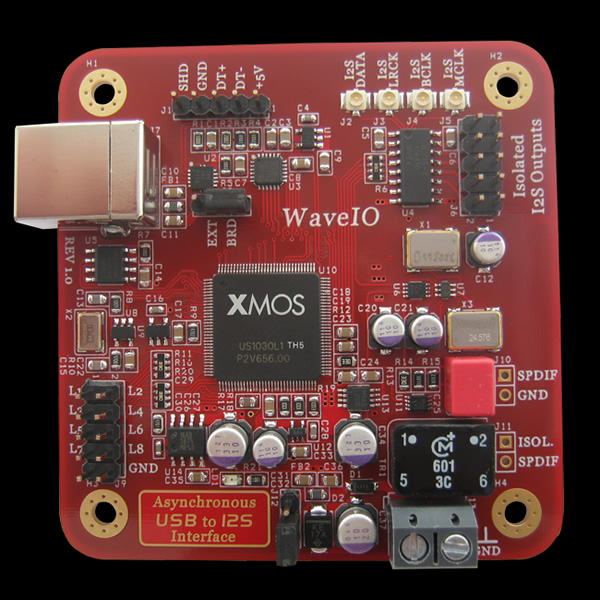

一方、DDCに関して(I2S接続で)は、XMOSよりHiFaceEvoの方がきれいな音に聞こえる。おそらくジッターが少ないのだと思う。だが、これに関しては判断は保留にしたい。どうもXMOSのリファレンス基板の質がいまいちだと思うから。WaveIO基板を聞けば評価が変わるかもしれない。

ところで、DAC9018S基板を聞くようになってから気づいた点が在るのだが、プレーヤーソフトはASIOを入れたWinampが一番良い。メリハリもあるし、かといってうるささは無くきれいな音だ。

実は最近はもっぱらfoobar を使っていたのだが、その理由がわかった。スピーカープロセッサー(WZ-DM35)を使うためには48KHzでリサンプリングしなくてはいけないのだが、その質がfoobarの方が良いのだ。Winamp用のリサンプリングソフトがあまり音が良くなかったのだ。そのためもっぱらfoobarを使うことになっていた。しかし、ヘッドホンでDAC9018S基板を聞くときにはリサンプリングが要らないので、Winamp+ASIOの方が良い。

これも全部耳が決めたことなので、理由はあと付けだ。

さて、そろそろDAC9018S基板と完全ツインモノ大型トランス+ツインコンデンサーアレーの電源を繋いで見たいな。どうなるか。

- 2012/10/06(土) 23:03:07|

- システム解説

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

いろいろな機材の機器比べを集中してやっていると、聞き込めば聞き込むほど差が判らなくなってくる。理由は簡単で疲れてくるからだ。

セレクターで切り替えて聞いていても、差がわかるときもあれば判らないときもあり、集中して切り替えて聞いていると疲れてしまって結局判らなくなる。

そもそも聞き比べを集中してやってはいけないのだ。聞き比べはリラックスした状態で、朝、昼、夜、帰宅後、食後、飲んだ後、寝る前、など日や時間を変え、演奏も変え、気分も変えて何度も何度も聞き込んで、頭の中で音質を積分して初めてその差が本能でわかる。結果的には、単純に音楽が楽しく聴ける残しておきたい機材が音が良いのだ。そんな微妙な違いを一度だけ聴き比べて判別出来るとは思えない。

私はオーディオと料理は感性として非常に近いと思っている。料理だって一回食べただけでは美味しいかどうか良くわからないけれど、何度か通ってまた食べたくなるようなら本物のおいしいレストランでしょう。美味しい料理は頭でなく体が欲するよね。料理一品を一回だけ食べ較べて、どっちが良いレストランかなんて言えないよね。(言える場合ももちろんあるよ)ましてや、余り沢山の料理をいっぺんに食べたらますます判らなくなる。

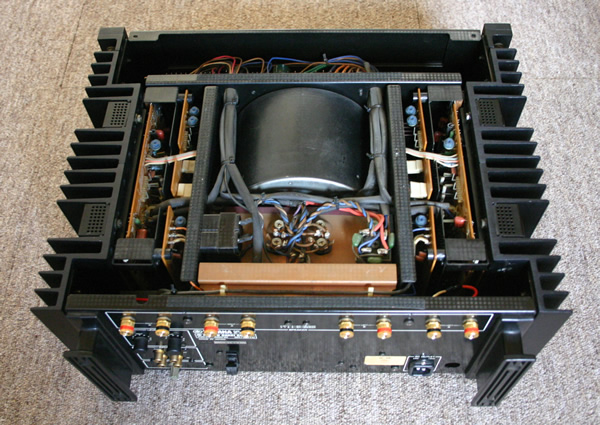

我が家の不動のヘッドホンアンプ:B-5は、そうやって何度も何度も聞き比べられて勝ち抜いて最後に残ったパワーアンプで、頭ではなく耳が欲する音だ。これのおかげでDACの聞き比べなども結果がはっきりわかりやすい。(ヘッドホンアンプとしてはB-2Xなんて目じゃない。)

イベントホールや部屋で多数の機材を切り替えて聴き比べた結果なんて信用できる???

- 2012/10/06(土) 00:37:56|

- 独言

-

| トラックバック:0

-

| コメント:2

DAC9018S基板に、HiFaceEvo とXMOSを繋いで聞き比べてみた。

判ったのは、XMOSはFoobarで、HiFaceEvoはWinampで聞くのが良い。(差が少ない)

どちらもかなり良くて甲乙つけがたいが、あえて差を探すと、

HiFaceEvoは、よく言えばよく制御されたとてもきれいな音

悪く言えば大人しめな音

XMOSは、 よく言えば明るく伸びやかな音

悪く言えば少々暴れた音

これどっちが良いかと言われるととても困る。

同じ女性がワンピースにハイヒールで居る時と、和服姿で居るときとどっちが良いかと聞かれているようなもので、最初はワンピースにハイヒールの方が目を引くんだけど、見慣れてくると和服も悪くない。どっちかを選べといわれても選べないなー。。。この中位が一番良いんだけどねー。組み合わせる相手にもよるよね。

ひとついえるのは、一方が5万円で他方が1万円なら迷うことは無いと思うが。

ただし、192KHzの音源を聞いたときのPLLの脱調は明らかにHiFaceEvoの方が少ない。またSPDIFとI2Sの音の差が少ないことを考えると、HiFaceEvoのほうがジッターは少ないといえると思う。5万円の機材なりの良さがあるといえるか。SPDIFユーザーなら迷わずHiFaceEvoでしょう。

- 2012/10/05(金) 00:12:47|

- システム解説

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

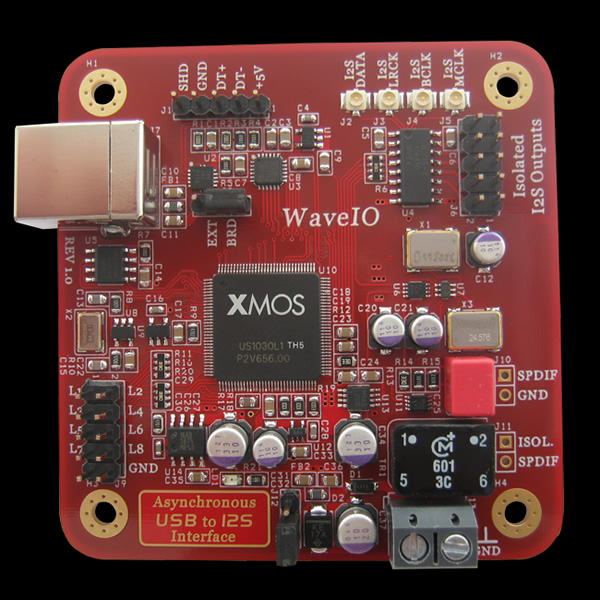

XMOSがDDC用のプロセッサとして素質があることはわかった。

残念ながら、XMOSのリファレンス基板は5V電源を外部から供給するようにしないと使い物にならないこと、SPDIFが貧弱なことも判った。

そこで代わりに使える基板としてWaveIOの基板があるそうだ。I2Sが絶縁したものと非絶縁の同軸で出ているのも惹かれる。

これは電源も外部から供給できるようになっているし、評判良いらしい。

私はまだ使ったこと無いけれど、よさそうな感じだ。99ユーロというのも安いね。

自作用DDC基板としてはこれが決定版かな。。。

あとはマルチ対応のものが出てくれれば言うことなしか。

我が家のメインのD/AシステムにXMOSを繋いでみようか。HifaceEvoとの違いが判るね。

- 2012/10/03(水) 00:24:22|

- システム解説

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

PLL脱調の原因を調べたところ、ノイズの回り込みであることがわかった。2つ原因があって、ひとつは基板間を繋ぐときに、間違えてI2SとSPDIFを同時に繋いでいた。そのため、グランドループができてノイズを拾っていた。もうひとつは基板と基板の間が近すぎて影響していた。特にクロック同期回路の直上にI2Sのコネクターが来ていたので、そこでも拾っていたようだ。

その対策をして正常に戻った。

そこで、PLLの設定で音がどう変わるのか聞き込んでみた。

結果、PLLの同期範囲が狭い(LOW)の方が広い(Best)より音が良いことを確認。高域がきれいな音になる。ボーカルも高音がきれい。シンバルなどもきれいなツーンという音になる。スイッチを切り替えてジッターの大小を聞き比べられたのは初めての経験だ。

PLLをLOWに設定した場合、クロックの同期回路がOFFだとしょっちゅう脱調するが、ONにすると脱調しなくなる。音も良い。音質的に大変有効な回路であることがわかった。理論的には心配もあったが、耳で良いことが確認できたのでOK。

すごく良い音になったと思うのだが、こうなるとますます欲が出る。まだアナログ回路的に改善できる部分があるなという気がする。もう少し音の繊細さと低音の底力が改善できるはずだ。不思議なもので、こういう感は外れる気がしない。

- 2012/10/01(月) 23:25:57|

- システム解説

-

| トラックバック:0

-

| コメント:2

前のページ